(一財) 東京水産振興会は水産に関する知識・情報の普及啓発のため1967年より「水産振興」という冊子を刊行し、2019年からは当サイト・水産振興ONLINEにて公開しています。新刊情報を電子メールでお知らせする「メール配信登録」もぜひご利用ください。

2026年2月26日

水産振興誌

651号

シンポジウム「ALPS処理水の海洋放出と水産物輸出を巡る現状と課題」

濱田武士・坂井眞樹・加藤聡一郎

皆さん、こんにちは。時間となりましたので開始いたします。本日はシンポジウム「ALPS処理水の海洋放出と水産物輸出を巡る現状と課題」にご参加いただきまして、ありがとうございます。本日のシンポジウムは、(公財)水産物安定供給推進機構、全国水産加工業協同組合連合会、および(公社)日本水産資源保護協会の共催により、(一財)東京水産振興会が開催いたします。最初に主催者を代表しまして、東京水産振興会会長の渥美からごあいさつ申しあげます。

2026年2月24日

変わる海の環境 —世界の動き、日本の動き—

第5回

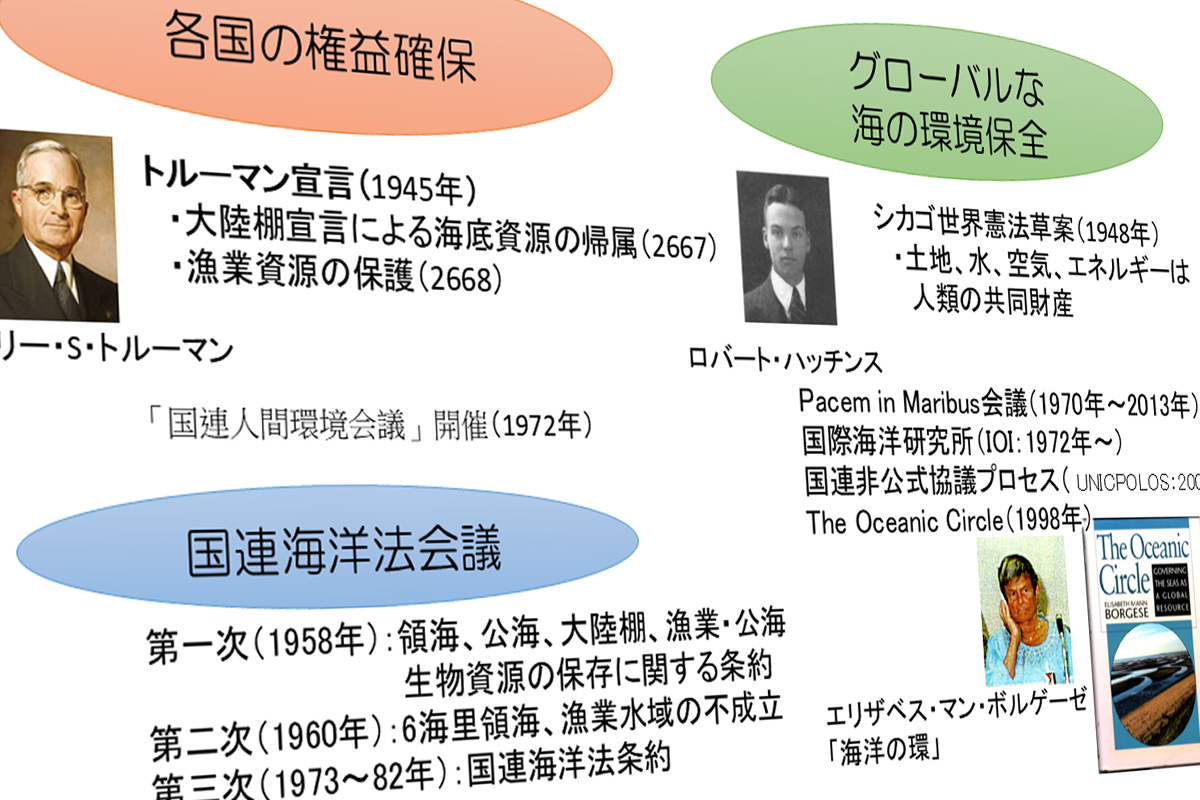

海の生物多様性と資源を守る国際規範(前編)

古川 恵太

海辺つくり研究会 / 東京水産振興会

第5回目の「変わる海の環境」の記事として取り上げるのは「生物多様性」と「海洋の資源」の利用・管理のあり方についてです。この原稿を書き始めたのは、2025年の年末ですが、年が明け、2026年1月17日に、国家管轄権外区域の海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定(BBNJ協定)が発効しました。

2026年2月19日

進む温暖化と水産業

第57回

海藻養殖産業を存続させるために —育種と種苗生産—

佐藤 陽一

理研食品/理化学研究所

海藻類の国内生産量が減り続けている。農林水産省「漁業・養殖業生産統計」によれば、ワカメは1974年の17万3,860トンから2024年の3万9,700トン(2011年を除く)、コンブは1992年の23万242トンから2024年の5万3,000トン、いずれもピーク時の約2割に減少した。海藻類は食料のみならず各種食品改良剤や工業原料としてもニーズが高まっている。

2026年2月17日

私たちが見つめるのは100年後の農山漁村

第16回

三陸の浜の女性たちのしゃべり場づくり—「はま女子カフェ」の試み

関 いずみ

うみ・ひと・くらしネットワーク

2025年9月27日、岩手県釜石市において、三陸地域の漁業やまちづくりの現場で日々奮闘する女性たちが、ゆるやかにつながり、語り合う場として企画された「はま女子カフェ」が開催された。趣旨に興味を持ち、釜石市、大船渡市、宮古市、盛岡市、東京から集まった女性たちが、良く晴れた土曜日の午後、賑やかに笑い合い、真剣に話し合った。

2026年2月17日

豊洲市場DEお魚対談

第6回

活魚編(下) 天然扱いは全国で突出

八田 大輔

水産経済新聞社

東京・豊洲市場仲卸の特種物業会活魚取引委員長の宇田川勝久さん((株) 川鉄社長)と、豊洲卸の大都魚類 (株) 特種部活魚課長の河野智和さんの対談の(下)では、活魚の魅力をさらに掘り下げた。

2026年2月10日

豊洲市場DEお魚対談

第5回

活魚編(上) 売上額、コロナ禍前超す

八田 大輔

水産経済新聞社

完全閉鎖型の東京・豊洲市場で、水産卸売場棟1階西側に唯一、半開放型で整備されたエリアがある。水槽約50基が立ち並ぶ “活け場” と呼ばれる活魚売場だ。常時20種類以上入荷する天然物のほぼ全量をセリ売りしている。

2026年1月28日

進む温暖化と水産業

第56回

洋上風力との共生㊦ 青森県沖日本海(南側) 徹底対談 長谷成人 × 冨田重基

中島 雅樹

水産経済新聞社

洋上風力発電の設置に向けて公募占用計画が認定された青森県沖日本海(南側)の協議で、中心的な役割を果たしてきたJF鯵ヶ沢町漁協の冨田重基組合長と、洋上風力発電と漁業の協調をライフワークの一つに活動を続ける長谷成人 (一財) 東京水産振興会理事の洋上風力対談の最終回。「すみ分け」をはじめ、協議を行う際に大切なことについて対論した。

2026年1月27日

進む温暖化と水産業

第55回

洋上風力との共生㊥ 青森県沖日本海(南側) 徹底対談 長谷成人 × 冨田重基

中島 雅樹

水産経済新聞社

洋上風力発電の設置に向けて公募占用計画が認定された青森県沖日本海(南側)の協議で、中心的な役割を果たしてきたJF鯵ヶ沢町漁協の冨田重基組合長と、洋上風力発電と漁業の協調をライフワークの一つに活動を続ける長谷成人 (一財) 東京水産振興会理事の洋上風力対談の第2弾。話題は、注目の的となる協力金や漁業影響調査に及んだ。

2026年1月26日

進む温暖化と水産業

第54回

洋上風力との共生㊤ 青森県沖日本海(南側) 徹底対談 長谷成人 × 冨田重基

中島 雅樹

水産経済新聞社

洋上風力発電の設置に向けて議論が続いていた青森県沖日本海(南側)の公募占用計画が、昨年12月16日認定された。2030年の商業運転開始に向け今春には陸上工事が、2年後には海上工事が始まる。協議の中心として活動してきたJF鯵ヶ沢町漁協の冨田重基組合長は、漁業と洋上風力発電事業の協議で何を大切にしながら共生への道筋をつけたのか。

2026年1月13日

私たちが見つめるのは100年後の農山漁村

第15回

水産業と社会を結ぶ —「日常」や「興味」から広がる関わり

久保 奈都子

うみ・ひと・くらしネットワーク

これまでうみひとネットのコラムでは、浜で輝く人たちをたくさん紹介してきました。今回は、ちょっと視点を変えて、多様な切り口から水産業と社会を結ぶ取り組みを行う人たちを、紹介したいと思います。水産業に直接従事しない生活者と、水産業との接点は、意外なところにあったりします。それは、私たちの「日常」や「興味」が入り口になることも。

2025年12月23日

豊洲市場DEお魚対談

第4回

ウニ編(下) 天然より高評価の養殖

八田 大輔

水産経済新聞社

東京・豊洲市場仲卸の特種物業会ウニ取引委員長の伊藤晃彦さん((株)maruteru 美濃桂)、豊洲卸の中央魚類(株) 生鮮部生鮮四課の木村有希課長の対談の後半は、商材のウニに迫った。

2025年12月16日

豊洲市場DEお魚対談

第3回

ウニ編(上) 高額化で増える参加者

八田 大輔

水産経済新聞社

東京・豊洲市場の初セリで近年、一番マグロだけでなくウニもしばしば話題に上るようになった。国内の飲食筋はもちろん、海外からの日本のウニに対する期待は高まるばかりで、近年の取引額は年々膨らんでいる。今回の「豊洲市場DEお魚対談」では、特種物業会所属の仲卸で、ウニ取引委員会委員長を務める伊藤晃彦さん((株)maruteru 美濃桂)と、卸で中央魚類(株) 生鮮部の木村有希生鮮四課課長の、セリ場入りが “ほぼ同期” という2人が、豊洲市場を代表する商材に成長したウニで語り合った。

2025年12月9日

変わる水産資源2 — 生産と消費の好循環をめざして

第7回

日本の海洋空間計画の策定を急ごう

道田 豊

東京大学/ユネスコ政府間海洋学委員会

令和7年6月3日、改正再エネ海域利用法が成立した。成立に際して、改正前の法律の名称にあった「海域の利用の促進」の語は除かれ、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」とされた。令和6年度に審議未了となっていたものがいわば仕切り直しでの成立となった。これにより、領海の外側、排他的経済水域に洋上風力発電施設を設置するための法的環境が一応整ったことになる。

2025年12月9日

変わる海の環境 —世界の動き、日本の動き—

第4回

流れのシミュレーション(数値計算というアプローチ)

古川 恵太

海辺つくり研究会 / 東京水産振興会

私は研究者としてのキャリアを水理学の研究から始めました。水理学をご存じでしょうか。水や空気といった流体の流れの運動を明らかにする流体力学を用い、川や海、地球の水の流れとその結果生じる物質やエネルギーの伝達を研究する学問で、観測と実験、そして理論(数値計算)の3方向からアプローチします。

2025年12月2日

進む温暖化と水産業

第53回

人と魚に優しい川づくり事業について

長谷 成人

東京水産振興会 / 海洋水産技術協議会

徳島県の吉野川で第5種共同漁業権を有する内水面の漁連、漁協が義務付けられたアユ等の稚魚の放流を行わなかったとして、県により漁業権の取り消しを視野に入れた手続きが進められているとのテレビ報道がありました。具体的には、10月22日、徳島県内水面漁場管理委員会が開かれ、漁業法第169条第2項に基づく漁業権の取消しに関する意見の聴取が行われました。

2025年11月26日

豊洲市場DEお魚対談

第2回

カキ編(下) バーが消費拡大に寄与

八田 大輔

水産経済新聞社

東京・豊洲市場の仲卸で特種物業会カキ取引委員長の𠮷橋善伸さん((株)𠮷善)、卸が築地魚市場(株) 鮮魚三課課長の川越洋亮さんと東都水産(株) 特種課副主任の岡田健伸さんの対談の後半は、消費と生産で議論した。

2025年11月26日

豊洲市場DEお魚対談

第1回

カキ編(上) むき身調達は市場回帰

八田 大輔

水産経済新聞社

卸売市場流通の華といえばセリ取引だ。生産側の営業を代行する卸のセリ人と消費側の代理人の水産仲卸がそれぞれの思いを胸に毎朝しのぎを削る。知名度の高いマグロに限らず、特種物(寿司や天ぷら向けの飲食店向け高・中級食材)の中にも日々活発なセリが行われている商材がある。新連載「豊洲市場DEお魚対談」では、円滑な取引が行われる環境づくりをしている特種物業会取引委員会の会長と卸のセリ人を招いて語ってもらった。

2025年11月25日

全国漁師名鑑

第2回

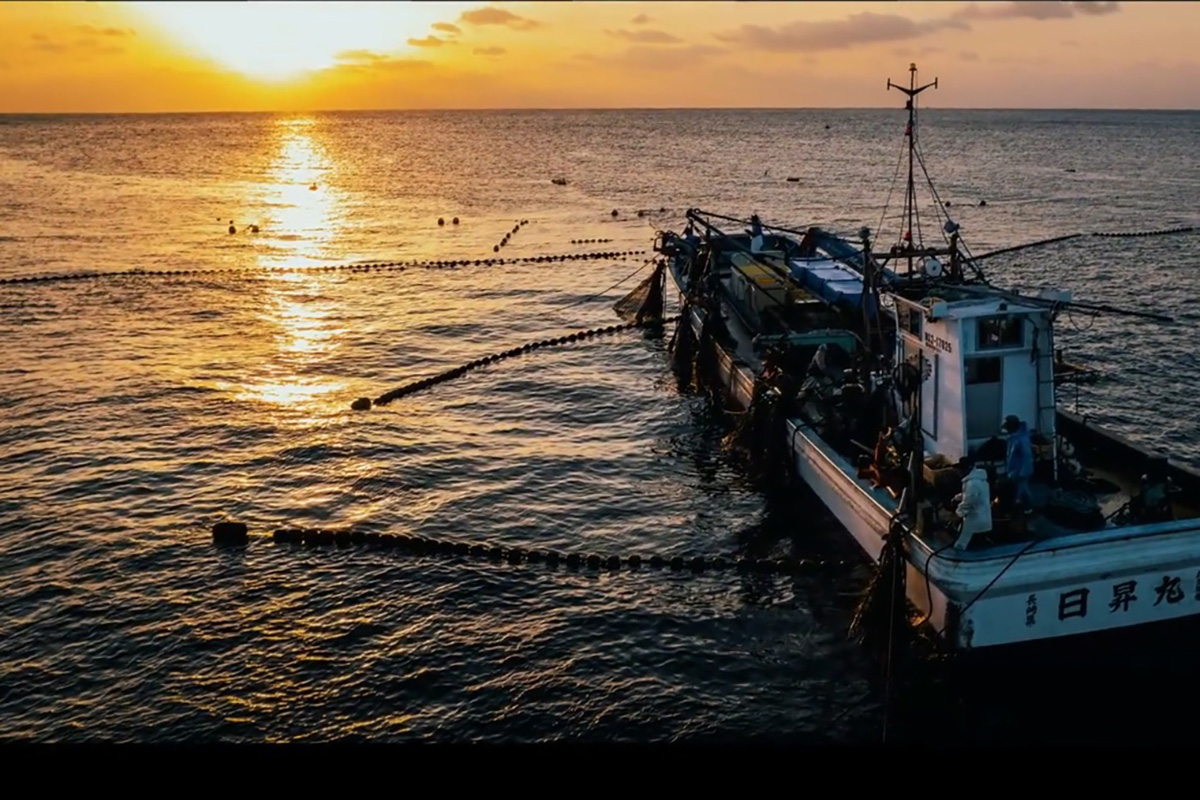

漁師名鑑002 対馬・久保幹太(長崎)「波の向こうに、明日を見る人」

津田 祐樹

フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング

今回の舞台は長崎県・対馬。日本海と東シナ海が出会う海で、定置網漁業の会社を経営している久保幹太さん(53) です。東京生まれ、富山育ち。電気系エンジニアとして約9年働いたのち、全く経験のない水産業の道へ。2005年に対馬へ移住し、2013年に事業承継して親方に。

2025年11月19日

進む温暖化と水産業

第52回

ルポ 青森から世界へ(青森・深浦町㊦) 地方と水産業の未来

中島 雅樹

水産経済新聞社

先例にとらわれず、必要とあれば青森サーモン®の養殖にバージ船や海外製イケスなどの導入を躊躇しない積極的な事業展開をする (株) オカムラ食品工業だが、青森市内にある青森本社社屋は極めて質素なつくりだ。東証スタンダード市場上場企業らしいきらびやかさがない分、同社の事業に対する明確なポリシーを感じることができる。同社はなぜ、青森を拠点にしながら海外で卸売・加工事業を展開し、日本で1万トン級のサーモントラウト養殖を目指すようになったのか。

2025年11月17日

進む温暖化と水産業

第51回

ルポ 町ぐるみで向き合う(青森県・深浦町㊤) 垂直統合のサーモントラウト養殖

中島 雅樹

水産経済新聞社

異常な暑さを経験した2025年夏。東北最北端の青森さえも30度Cを上回る日々が続いたという。ただ、9月中旬にもなるとさすがに過ごしやすさが顔を出し、秋田と青森を結び海沿いを走る五能線の姿とともに目に入る海と空の青さと海に沈む赤い夕日が夏の疲れを癒やしてくれる。青森市内から車で約2時間半、青森県の日本海側に面した深浦町にある日本サーモンファーム(株)(鈴木宏介社長)の深浦大峰中間養殖場には、世界遺産である白神山系から流れる大峰川の天然水が注ぐ。平均して毎秒0.3~0.8トンの豊かな水量で育ったサーモントラウトが11月の海面養殖場への移動に備えていた。

2025年10月20日

進む温暖化と水産業

第50回

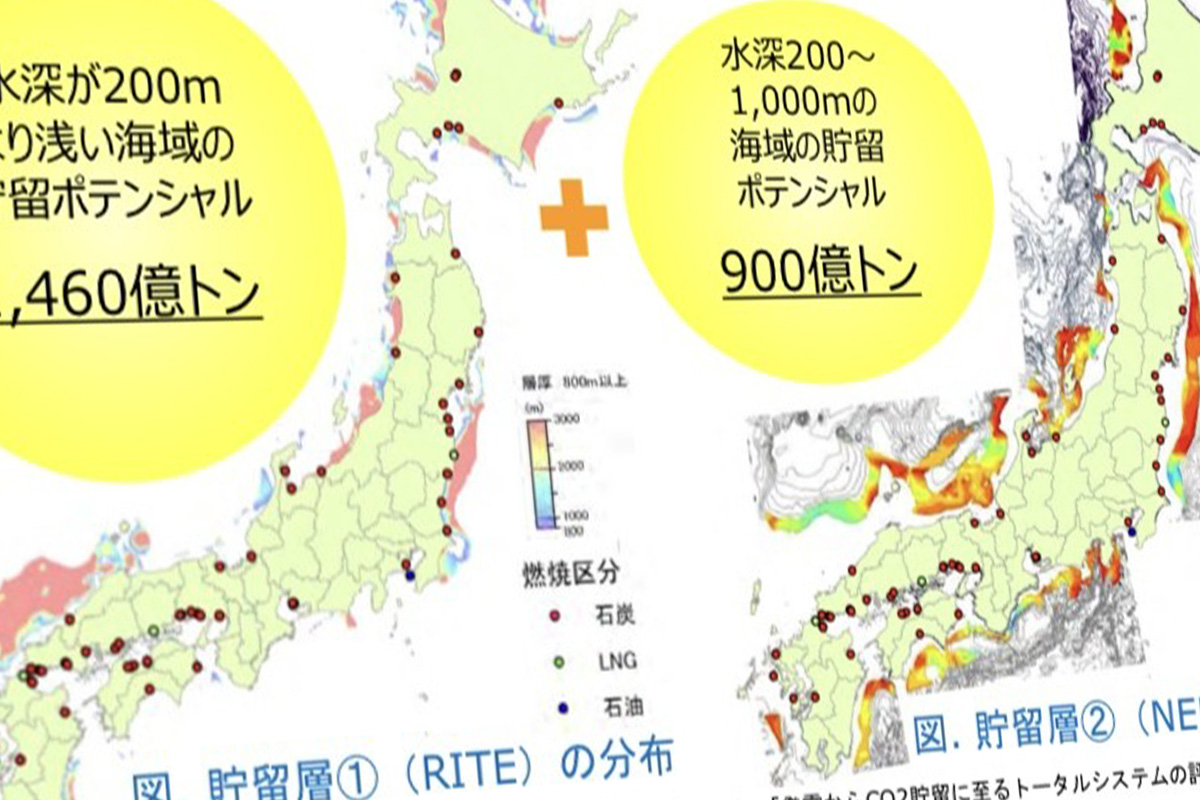

CCSと浮体式洋上風力発電

長谷 成人

東京水産振興会 / 海洋水産技術協議会

今年の夏は酷暑、線状降水帯、水害、竜巻と気候変動をひしひしと感じる夏でした。今回は気候変動対策の一つ二酸化炭素回収貯留(CCS)について書きたいと思います。まず、図1と図2を見てください。これは、2023年の2月に開かれた海洋水産技術協議会ワークショップ「ブルーカーボンとカーボンクレジット—課題と展望」(水産振興ウェブ版640号)からのもので、水産振興ONLINEでおなじみの水産研究・教育機構の堀正和さんが使われたものです。

2025年10月14日

変わる海の環境 —世界の動き、日本の動き—

第3回

ブルーカーボン

古川 恵太

海辺つくり研究会 / 東京水産振興会

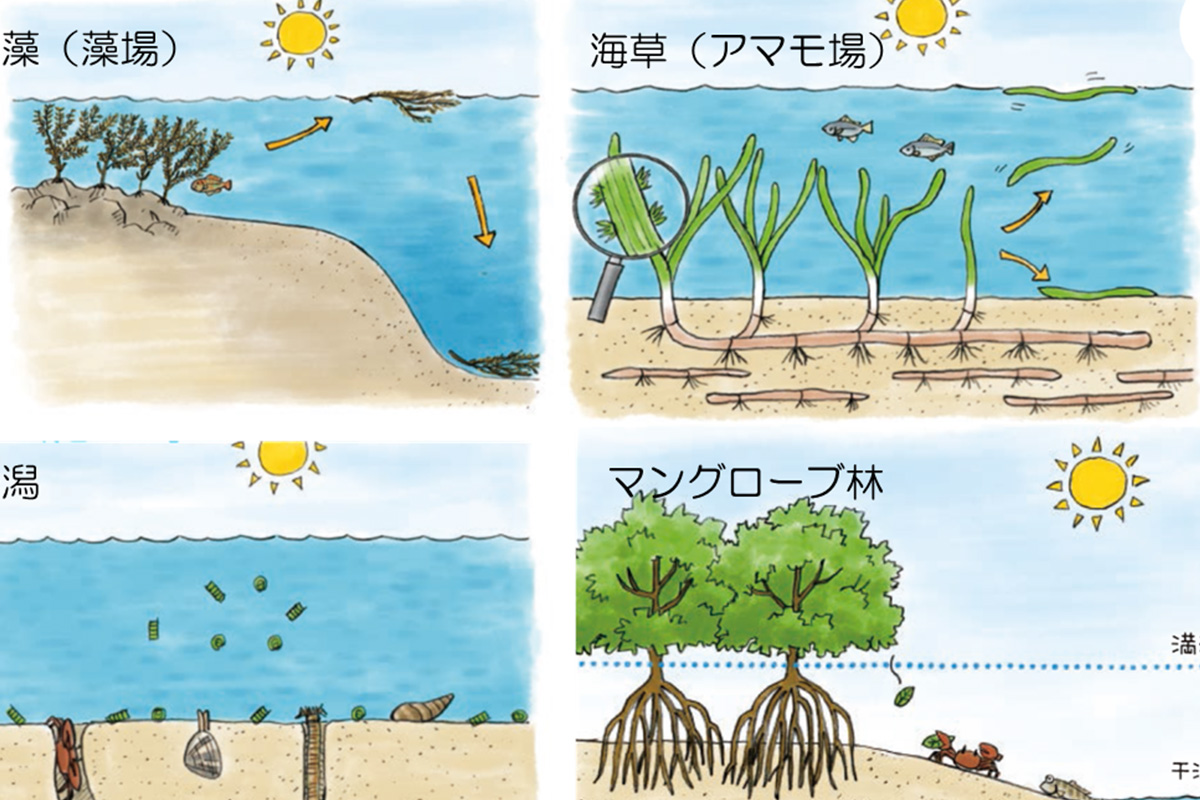

今回「変わる海の環境」の第3回目の記事として取り上げるのは「ブルーカーボン」です。プルーカーボンは地球温暖化への対応の切り札として注目されています。ブルーカーボンとは、国連環境計画(UNEP)が2009年に発表した “BLUE CARBON” という報告書で、マングローブ林や湿地、海草などの沿岸生態系が吸収・固定している炭素量が地球上の有機炭素の55%に上ることから、これをブルーカーボンと名付け、陸上の森林や土地に吸収されるグリーンカーボンや、工業活動により排出されるブラウンカーボン、その粉体として排出されるブラックカーボンなど共に炭素循環の管理、ひいては気候変動の緩和策としての炭素吸収・貯留の方策として命名されました。

2025年10月14日

変わる水産資源2 — 生産と消費の好循環をめざして

第6回

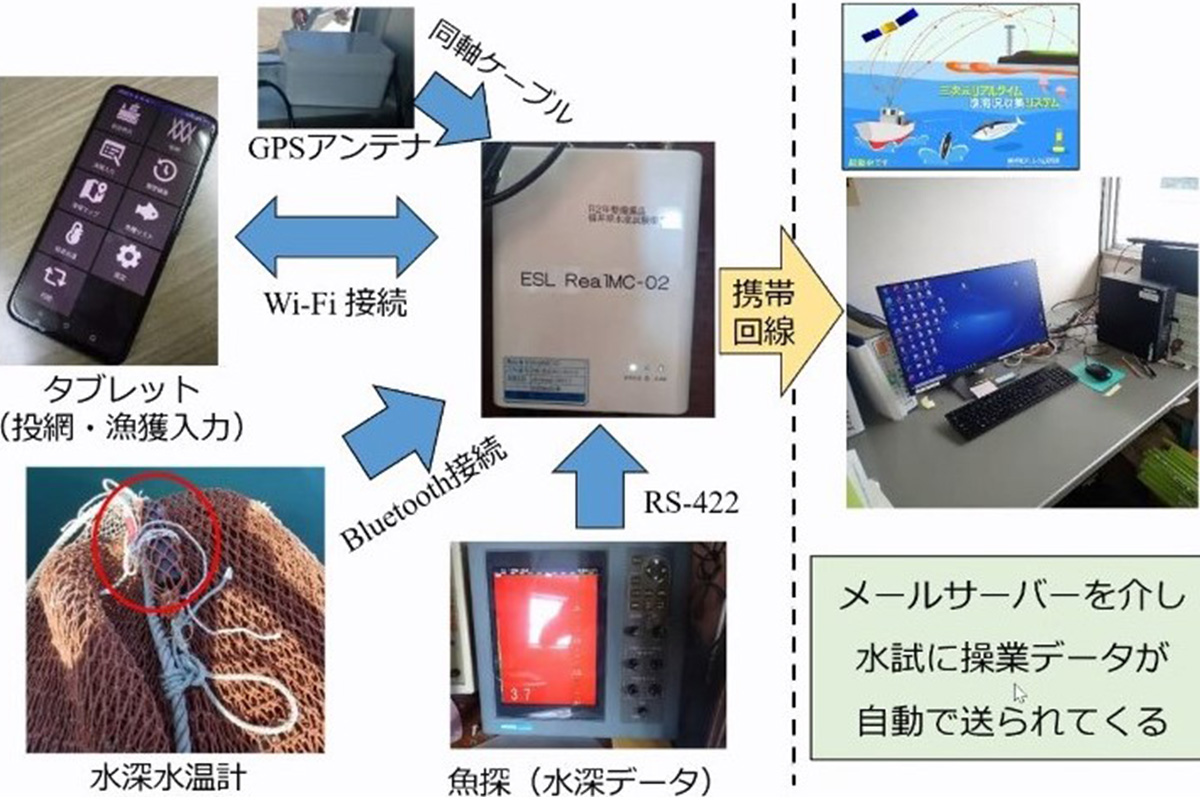

漁業者参加の新たな水産資源調査のあり方

渡慶次 力

福井県立大学

水産資源を持続的に利用するためには、天然で自然に増えた量と漁獲量のバランスをとることが大事なポイントである。しかしながら、多数の者が利用できる共有資源が乱獲されることによって、資源の枯渇を招いてしまう共有地の悲劇が古くから知られており、漁業は共有地の悲劇になりやすいと言われている。

2025年10月7日

第一次産業の相手は自然か。漁業の相手は魚か。

第7回

秋田の漁業 (下) “面倒くさい” が大切

窪川 敏治

金城水産 / 石川県定置漁業協会

前回の秋田県で行ったヒアリングを、同じように石川県で行うとどうなるか。おそらく、おのおのができていることは皆が「できている」と言い、課題として認識していることは皆が「問題点」と言うだろう。関係者間で認識に齟齬は生まれないと思う。秋田県の問題は、お互いに「こう言われていますよ」と伝えると、みんな「それは違う」と言うこと。

2025年10月1日

進む温暖化と水産業

第49回

コンブの生産を存続させる方策

吾妻 行雄

東北大学名誉教授

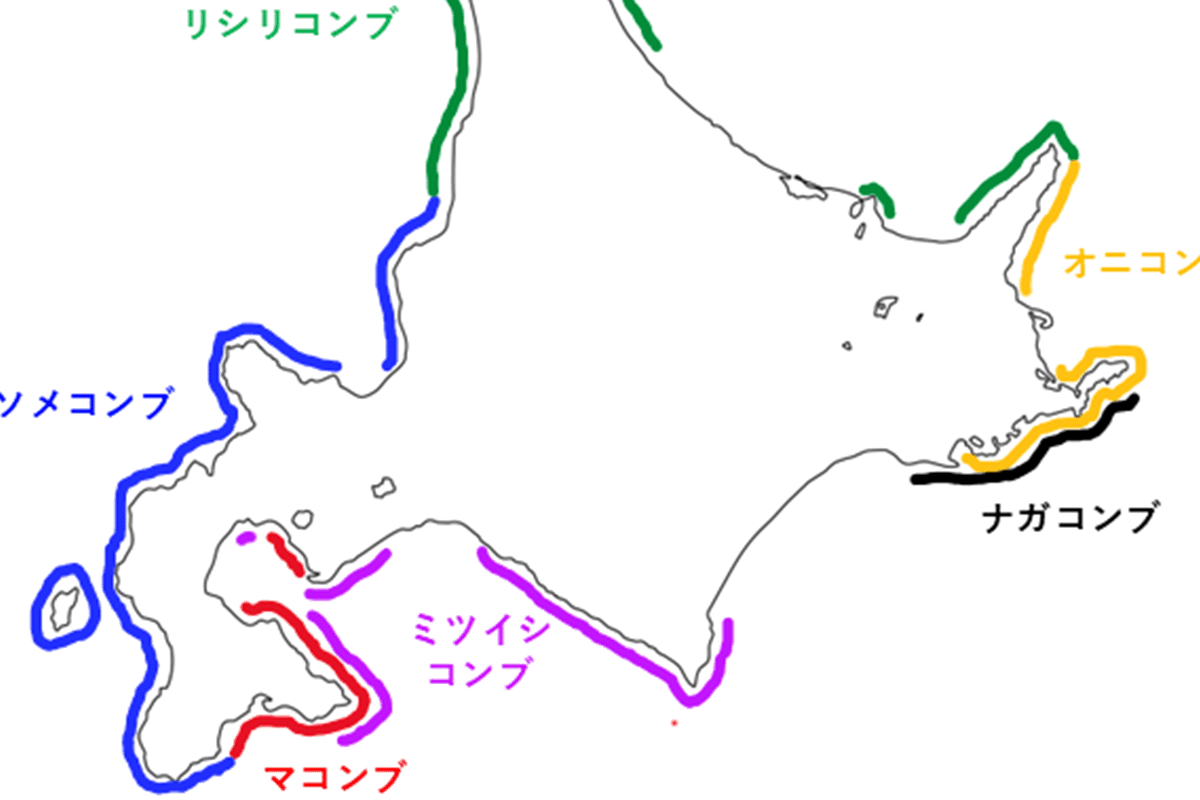

海の温暖化により、日本を含む世界の温帯域で、海底に生育する天然のコンブの仲間が低緯度(北半球は南限域、南半球は北限域)から消失している。北海道大学北方圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所の研究では、東北太平洋から北海道南部のマコンブ、北海道日本海南西部のホソメコンブ、太平洋東部(道東)のナガコンブが2040年代に消失すると予測している。