北海道に行ってきました

2月15日に北見市の温根湯温泉で開かれた北海道漁業士会オホーツク太平洋会議に参加してきました。この会議は、北海道の東半分の漁業士が年に1度集まる会議です。水産庁勤務時代、同僚の加藤久雄さん(現遠まき組合長)に誘われてこの会議に参加するようになり、以後、様々なインスピレーションを与えてくれた私の定点観測地点の一つです。

出発までに気になる記事がいくつかありました。一つは1月15日に札幌で開かれた北海道漁業士会研修大会の様子を伝える記事です。

この研修大会で講演をした気象予報士の高橋亜弓氏によると、北海道は世界平均や日本平均より速いペースで温暖化が進行し、21世紀末には産業革命前と比べて気温が平均5度C上昇するとのこと。また、もともと日本近海の海水温は世界の海の2倍の速さで温暖化が進んでいるが、特に釧路沖やオホーツク海での上昇率が高いとのこと。世界的には、パリ協定に基づき、なんとか産業革命前を基準に1.5度C上昇で抑えようとしているのに、5度Cという数字はあまりにインパクトが大きく驚きました。

もう一つは、1月17日に同じく札幌で開かれた北海道の磯焼け対策連絡会議を報じた記事です。

東北大学の吾妻行雄名誉教授によれば、このままでは2040年代に北海道の浅海域からコンブが消失すると予測されるとしつつ、中国福建省でのコンブ養殖での選抜育種の情報を紹介し、日本でも高水温耐性を有する養殖用の品種開発を急ぐ必要があるとのことでした。コンブは、北海道の沿岸漁業の基礎部分をなすものであり、コンブ消失となれば、その影響は計り知れません。

いずれにしても、これから容易ならざる未来が待っているわけですが、漁業界あるいは日本という国としても、温暖化を止めるに足る力があるわけではなく、結局、将来への覚悟を固めつつ、出来ることに少しでも取組んでいくしかないのが現実でしょう。北海道も、昨年8月から「コンブ生産安定対策検討会議」を立ち上げ、「コンブの生産安定対策」(案)を取りまとめたと報じられています。

そのような中で訪ねた網走や北見では、流氷が来ない(私が去った翌日に網走にも接岸したそう)、今年は湖が結氷しない、寒さを感じない(私は十分感じましたが)といった話を耳にしました。

会議では、進行中の温暖化の中で、覚悟を固めつつ、粘り強く、したたかに、目の前の問題に一つ一つ向き合いながら、楽しく生き抜いていきましょうとお話し、第35回の本コラムで水産経済新聞社の中島さんが報告した秋さけ遊漁問題について講演をしました。

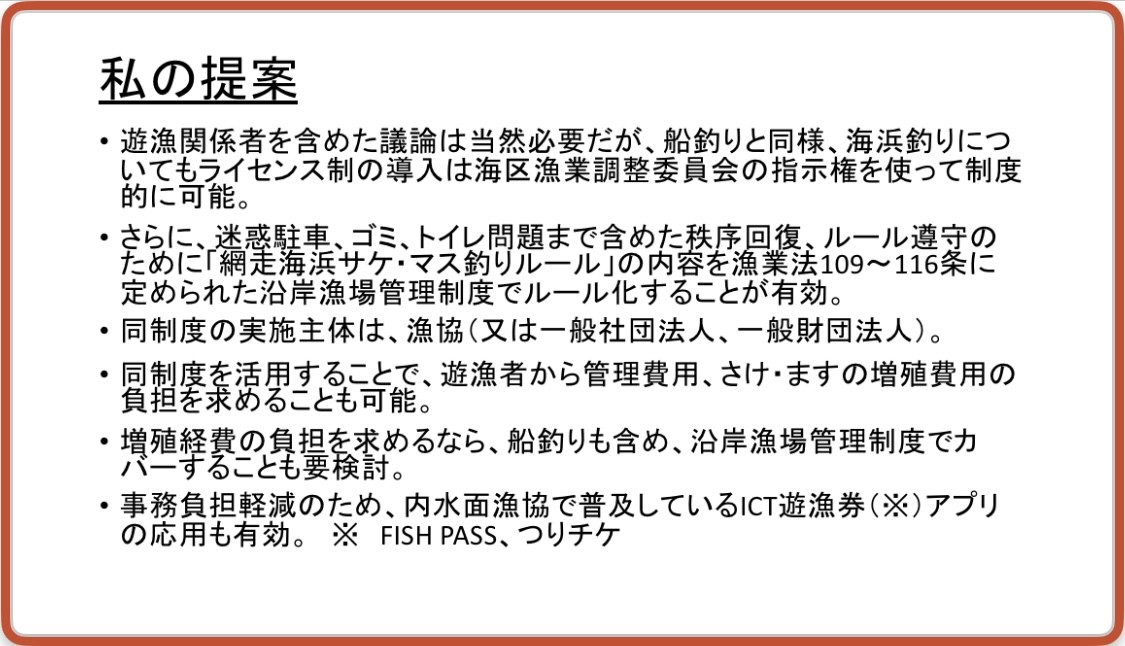

他地区のさけの来遊不振により、遊漁者がよりこの地区に集まることによって問題は深刻化しています。斜里町から網走市の海域での海区漁業調整委員会指示による秋さけ船釣りライセンス制に加え、自主的に海浜サケ・マス釣りルールを作ったものの、指導しても強制力がないため、地元自治体や漁協長が2月3日に北海道庁へ遊漁の規制強化を要請しに行ったばかりでもありました。

私のお話しした内容は、単に、自主ルールにあるさけの採捕数や竿数について海区漁業調整委員会指示をかけるだけでなく、

- ① 沿岸漁場管理制度とセットでルール化することによって、例えば監視員の経費等の管理費用やさけの増殖経費についても知事の認可を得て透明性高く遊漁者から負担を求めつつ、この協力金の負担なしにさけを採捕してはならないという海区漁業調整委員会指示を出す

- ② 海区漁業調整委員会の事務負担軽減のため、内水面漁協で普及しているICT遊漁券の仕組をこの協力金徴収に応用することによって、承認事務やライセンス発給といった委員会の事務負担を大幅に軽減する

といった内容です。

漁業の多面的機能として、漁協組織が沿岸漁場管理制度を活用しつつ浜の秩序維持に貢献するという優良事例になり得る案件であると思いますので、今後関係者による前向きな検討を期待しています。また、各地の栽培魚種と遊漁者との関係でも参考になり得ると思い、ここにご紹介するものです。

進む温暖化と水産業ワークショップについて

ここからは、4月7日に (一財) 東京水産振興会会議室(豊海センタービル2階)で開催予定の、海洋水産技術協議会主催「進む温暖化と水産業ワークショップ」~ブルーカーボン、魚種変動、洋上風力~のお知らせです。

国連のグテーレス事務総長は地球沸騰化という言葉まで使って危機感を表明しているにもかかわらず、米国のパリ協定再脱退など気候変動の抑制・緩和とは逆コースの動きも顕著です。その間にも地球の温暖化は進み、日本の周辺水域は世界の中でも特に水温上昇が激しく、各地で多くの漁業関係者が窮地に立っています。そのような中で、漁業、漁村に新しい価値を生むブルーカーボンをいかに活かすのか。(国研) 水産研究・教育機構の堀正和さんには、農林水産省のブルーカーボンプロジェクトの最終成果から藻場のCO2貯留量算定手法と藻場の維持・拡大技術の効果について話していただきます。(一社) 全国水産技術協会の和田時夫さんには、水温上昇の中で生産や消費はどのように変化していくのか、それにいかに対応していくかを話していただきます。私は、各地で進む洋上風力発電の沿岸部での案件形成に漁業者側はどう対処すべきなのか、また、現在開会中の通常国会での成立も見込まれる再エネ海域利用法のEEZへの展開を図ろうとする改正の内容とその対応についても話題提供したいと思っています。

洋上風力に関して言えば、資材高、円安などにより先行案件での採算性の目算が大きく狂ったということで当初案件総どりと言われた三菱商事が多額の損失計上をし、社長が撤退の選択肢も含めゼロから見直していると発言したと報道されています。銚子で1月に着工予定だった陸上部分の工事も延期状態です。そのような外部の動きにどうしても振り回されてしまう漁業界ですが、主体性をいかに持つかが今問われています。

ワークショップでは、各講演の後、全体として、温暖化の時代に水産界がどう立ち向かうべきなのか出席者で話し合いたいと思います。オンラインでの参加も可能です。奮ってご参加ください。参加希望の方は、当ワークショップ紹介ページの開催案内からお申し込みください。

参考文献

改正漁業法における沿岸漁場管理制度の導入について

https://www.yutakanaumi.jp/assets/file/pdf/yutakanaumi/No061/No061-06.pdf