はじめに

この連続コラムは、進む温暖化の中で、漁業、水産業や漁村がどうしていくべきか、参考となる情報、力が湧く情報をお届けできればといろいろな方に登場頂いています。にもかかわらず、続けて私自身が登場すること、連続して洋上風力発電ものとなることに躊躇しつつも、秋田県漁協の洋上風力発電をめぐる報道に接して書かずにはいられない気持ちになりました。

報道の概要

5月21日北羽新報は、秋田県漁協が、洋上風力発電事業の調査で事業者側から支払われた「協力金」の分配を巡り、税務当局から法人税法上の「寄付金」に該当し課税対象になるとして、令和5年度までの5年で約2億5千万円の修正申告を求められたが、漁協は「再エネ海域利用法」に基づく正当な分配で問題はないと主張していると報じました。さらに、協力金は漁具の撤去など漁業権の行使に支障を来す場合に支払われる補償金で、窓口業務を担う漁協は協力金を自身の銀行口座で仮受けし、各地区の漁業者でつくる運営委員会に分配、このうち1割を手数料としてもらい漁協の収益に計上していたとのこと。また、4月15日の理事会で一度は修正申告に応じる方針を固めたが、税額が確定し資金難が表面化し、5月13日の理事会で修正申告に応じない方針に転換したとのこと。税務当局は県漁協が協力金を事実上所有・管理し、自らの裁量で分配したと指摘し、協力金の送金金額を収益(益金)に計上すべきで、漁業者への分配を寄付金と見なし、県漁協が関与しない支所への直接支払いについても、県漁協の簿外処理として益金加算し寄付金扱いとするなどした模様とのこと。これに対し、県漁協側は、分配は地区運営委ごとに操業を制限する程度に応じて決めているので、県漁協の裁量はないと主張しているとのことでした。

一方、6月2日になりNHKは、港湾区域で洋上風力発電事業を行っている会社が秋田県漁協に支払った協力金について仙台国税局から6億円余りの申告漏れを指摘されたと報道しました。その中では、漁業者への補償として漁協に協力金を支払い「経費」として計上していたが、国税局はこの協力金は取引を円滑にするためだけに支払われていて課税対象にあたると判断したということです。協力金は県漁協が受け取ったあと、各地区の漁業者に分配されていて、国税局は課税対象の「寄付金」にあたるなどとして、漁協に対しても7億円余りの申告漏れを指摘しているとのこと。

案件発掘・形成時に問題は起因?

当初今回の事案は、再エネ海域利用法に基づく港湾区域以外での案件発掘・形成時点での調査に伴う協力金をめぐるものかと思いましたが、後からのNHK報道によれば港湾区域での事業でのことなのかもしれません。

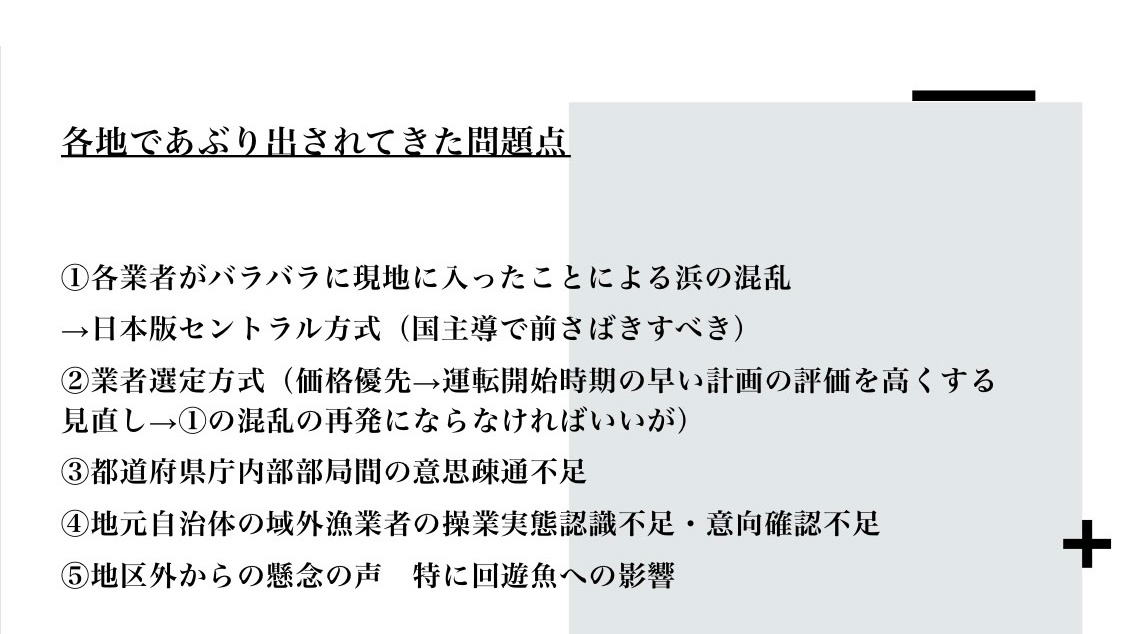

まず、再エネ海域利用法に基づく一般海域での事業については、水産振興ONLINE「洋上風力発電の動向が気になっている」の頃から案件発掘・形成時に各社が浜に入り乱れて混乱が生じていることを指摘してきました(図1 ①)。

(2022年頃における漁業関係者向け講演資料から)

案件発掘・形成のための同じような調査を各企業グループが競って行う中でそれぞれ漁協との関係が出てきます。その中での金銭の授受をめぐるトラブルを避けるためにも、案件形成は企業任せにせずセントラル方式でと主張してきたところです。その後、国は、セントラル方式の方向にゆるく舵を切りつつも、まだまだ各企業による独自の案件形成の活動、その一環としての調査は行われています。資材高騰などにより洋上風力事業の採算性も厳しくなり、小さくない協力金を払ったにもかかわらず受注もできなかったという苦い経験も踏まえ、企業側の行動も少しは落ち着いてきたものとは思いますが、この問題は、現在の問題でもあるのです。

一方、今回の協力金が、港湾区域をめぐるものであった場合、従来型の港湾工事での感覚の延長上で物事が進んだのかもしれませんが、5年間とはいえ、当初の説明のように漁具撤去などの損害補償でこのような多額な補償金が必要になったとは理解に苦しむところです。

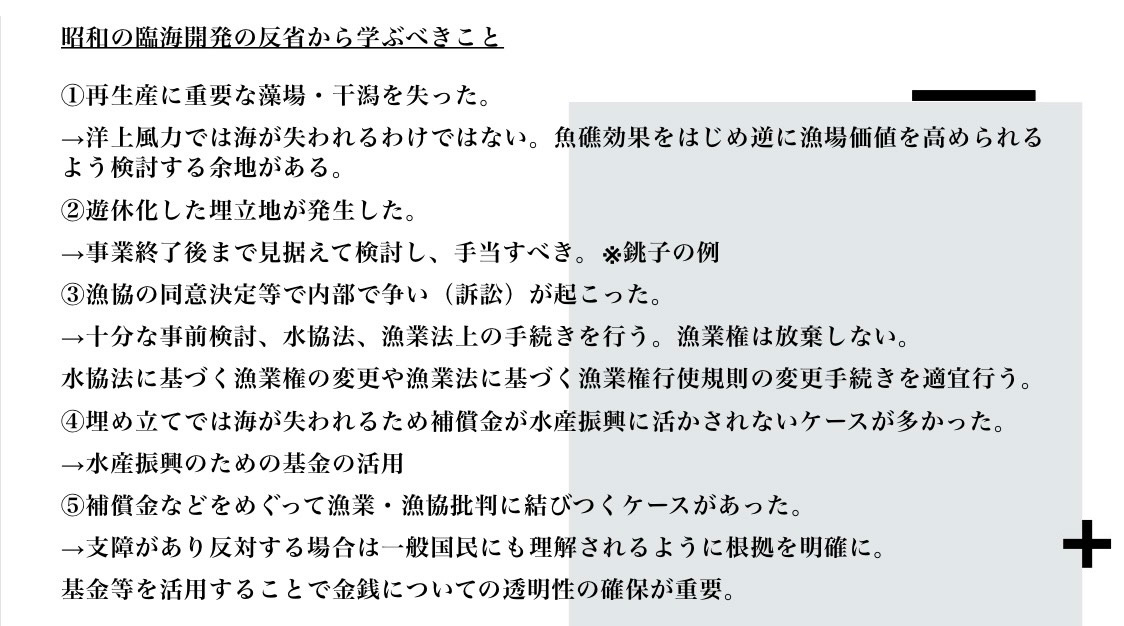

昭和の臨海開発の反省から学ぶべきこと

再エネ海域利用法に基づく一般海域での案件形成については、昭和の臨海開発の反省から学ぶべきと注意喚起をしてきました。その中の一つが、図2の⑤補償金などをめぐって漁業・漁協批判を招かないようにという点でした。

(2022年頃における漁業関係者向け講演資料から)

私は、迷惑料、受忍料といったものの存在のすべてを否定する者ではありませんが、その合理性や透明性が問われるのです。法律上、「漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること」が条件になっており、協力基金などとのバランスで関係漁業者が少なくとも受忍できる水域でのみ事業を進めることになっています。現実には、本格的な議論が始まる前の段階でも操業の邪魔となる可能性がある海上での調査計画などを持ち掛けられることもあるでしょう。それに対しては、組合員と問題がないように時期を調整するなどの対応をとればいいのです。そのために生じる事務経費分なら法人としての漁協への協力金です。

一方、そこまでして事業を受け入れる必要はないのですが、調査がどうしても一時的に特定の組合員の操業の邪魔となってしまう場合の迷惑料や受忍料といったものが生じる場合があった場合、それは漁業者への補償金として処理すればいいわけです。それにしても、億単位の損害を受けながら事業に協力するような必要はまったくありません。

案件発掘・形成のための費用がそのまま直接電気料金に加算されるわけではありませんが、一般国民は今回の報道をどう見るでしょう。また、風車による低周波などの健康面への影響を懸念している人たちも現におられます。再エネ海域利用法に基づく協議会構成員の分野別の選定は漁業者側の問題ではありませんが、なぜ漁業者は協議会の構成員なのに我々は違うのかと思っている人たちが今回のような事業者側と漁業者側の金銭のやりとりをどのように見るでしょう。

補償金と協力金

埋立案件をはじめ過去の開発行為については、租税特別措置法の運用上、漁協が窓口となって補償交渉にあたり、補償金を仮受け金として一旦処理しながら、組合員間を調整しながら配分するようなことは一般的に行われてきました。それは、事業により損失や損害を受ける組合員のために行う業務でした。しかし、報道から推測する以外ありませんが、本当のところどれだけの支障が生じたのか、どれだけの損害を受けたのかと考えると、漁業の損失、損害に対する補償金としての性格ではなく、事業遂行に理解を得ようとする企業の「協力金」だったと税務署も考えたのではないでしょうか。当初、漁協側も税務署側の指摘を受け入れようとしたことからも事情が窺われます。

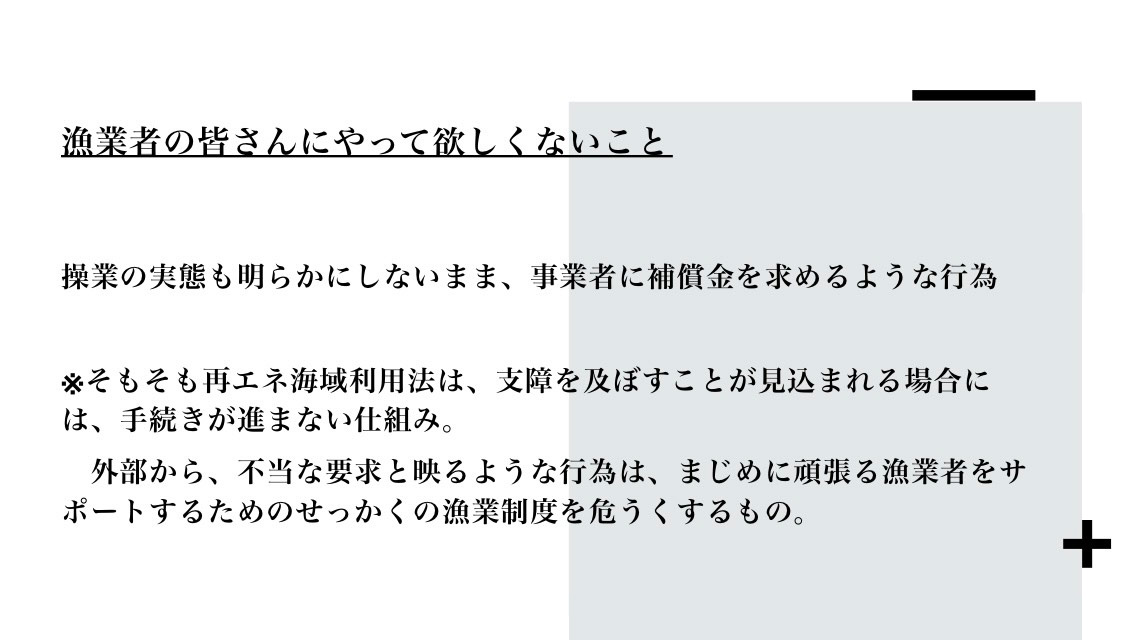

まじめに頑張る漁業者の足を引っ張るな

(2022年頃における漁業関係者向け講演資料から)

これは何も洋上風力発電をめぐる話に限らないのですが、一般国民の理解を得られないような、不当な要求と映るようなことはするなということです。漁業をめぐる環境は厳しいことは重々承知の上、漁業就業者も減る中で、漁業者嫌い、漁協嫌いをこれ以上増殖させるようなことをしていては、漁業に未来は開けません。

さらに言えば

共同漁業権の制度というのは、当然のことながら第一には漁業者のための制度ですが、洋上風力発電との関係では、ばらばらになりがちな沿岸漁業者の了解を事業者が直接得ようとするのではなく、漁協というものが窓口になり合意形成を図るという機能において、その基盤となっていること、そのことが事業者側にとっても効用があると思っていますi。しかしながら、開発行為に対して漁業側が漁業権を根拠に法外な要求、理不尽な要求をした場合、その制度の基盤を掘り崩すことになります。

共同漁業権の内容となる漁業というのは、定置漁業権や区画漁業権とは違い、どうしても漁業権に基づかなければ営めないものでもありません。否応なく就業者が減り、行使実態が希薄になり、その弊害の方だけが目立つようになれば、従来どおり共同漁業権としておく意味が問われることになると思います。その時になって、制度を守れと言っても手遅れでしょう。

おわりに

結局、このようなことを言っても、書いても、耳にも目にも入らない人が多いことも知ってはいますが、まじめに頑張っている漁業者のための制度が、こうしたことに無自覚な人たちによって掘り崩されることについて、せめて自覚ある漁業関係者がもっと危機感を持って対処することを願っています。