1. はじめに

令和5年10月から7年3月まで、「変わる水産資源—私たちはどう向き合うか」をテーマに13回にわたり連載を続けてきました。この間、多くの方々から忌憚のないご意見をいただくとともに、疑問点やご関心を持たれた事項についてお尋ねをいただくことができました。改めて御礼申し上げます。また、ご執筆いただいた皆様や、連載の機会をいただくとともに、毎回の編集・発行をご担当いただいた (一財) 東京水産振興会の皆様に改めて感謝申し上げます。

この連載では、海面水温の上昇をはじめとしてわが国周辺の漁場環境が大きく変わるなかで、わが国周辺の水産資源をいかに持続可能な形で利用していくかを主眼に、現状分析や問題提起を行いました。一方で、いか類やホタテガイを例に、流通・消費の問題にも踏み込むなかで、国内における需要と供給のギャップや不安定化する国際的な需給関係の影響を強く感じ、改めて、水産資源の利用における消費・流通面の重要性を実感しました。

そこで、この度の連載では、「変わる水産資源2-生産と消費の好循環をめざして」のテーマの下、変動する水産資源を持続可能な形で利用するために「生産と消費」をいかに結びつけるか、そのためには漁業・養殖業生産はどう変わっていく必要があるかなどについて、ご一緒に考えてみたいと思います。

2. 連載のネライと背景

この度の連載では、特に、「気候変動の進行と国内人口の減少」、「水産物の流通・消費の多様化」、「イノベーションの推進」および、「海洋空間利用の多様化」の4つの課題を意識したいと考えています。課題ごとの主要な論点としては、次のようなものを考えています。

(1) 気候変動の進行と国内人口の減少

「気候変動の進行と国内人口の減少」は、今後のわが国の漁業・養殖業のあり方を考える上での基本的課題であり、前回の連載でも意識した課題でした。しかしながら、わが国近海の海面水温が2023、2024年と連続して過去最高を更新し、出生数の減少も予測を上回って推移するなど、事態は一層進行しています。水産資源の利用可能性の変化、生産や加工・流通の現場における担い手の減少、国内市場の縮小を通じて、「生産と消費」のつながりにも大きく影響することが予想されます。

気候変動や人口減少に対して、漁業・養殖業の立場から積極的な緩和策を展開することには限界があり、いかに適応するかが鍵となります。「水産物の流通・消費の多様化」への対応や、具体的な「イノベーションの推進」にあたっては、この点を意識した取組みが必要です。

(2)水産物の流通・消費の多様化

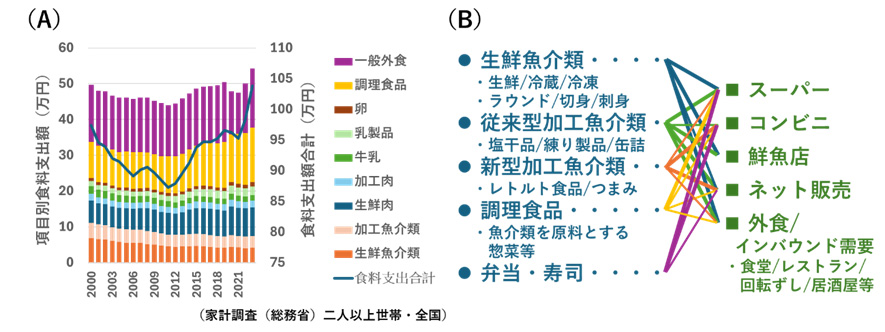

「水産物の流通・消費の多様化」は、「生産と消費」のつながりを考える上での主要な課題の1つであり、それへの対応は、今回の連載における中心的な論点です。家計調査(総務省)によれば、ライフスタイルの変化や近年の魚価高などを反映して家庭における生鮮魚介類の購入量は減少を続けています。しかしながら、一定水準を維持している外食や増加している調理食品の利用を通じた水産物の消費も少なくないことに加えて、訪日外国人による生鮮魚介類の消費も伸びていると思われます。また、水産物の購入先が、鮮魚店からスーパー、コンビニ、ネット販売などに多様化するなかで、従来からの水産加工品に加えて電子レンジ対応のレトルト水産食品も日常的に利用されています(図1)。

(A) 魚介類関係の項目別家計消費支出額、(B) 最近の魚介類の消費形態および経路

こうした水産物の流通・消費の多様化に対して、国内の漁業生産をはじめとする供給サイドがどのように対応しているか/出来ているか、「イノベーションの推進」とも連携しながら、今後の対応を進めて行くことが重要です。1つの例として、地域の過疎化と高齢化が進むなかでネット販売+宅配による商品の流通・消費は大きな可能性を秘めており、水産物についても、こうした流れに積極的に乗っていくことも必要ではないかと考えます。

(3) イノベーションの推進

「気候変動の進行と国内人口の減少」の下で、「水産物の流通・消費の多様化」にいかに対応するかが、「イノベーションの推進」にとっての当面の課題です。イノベーションの推進に対する期待は大きく、ICTやAIを活用して漁業・養殖業生産の効率化を図るスマート水産業や水産業のDX化が進められています。しかしながら、流通・消費側の変化や人口減少にともなう生産体制の縮小に対応するためには、生産過程における個別部分の改良・改善にとどまらず、生産システム全体の見直しや転換が求められています。

水産資源の利用可能性の変化に応じて対象種の切り替えや操業の方法・時期・場所の転換(適地適作)が必要になる場合もあるかと思われます。また、資材の調達、漁船や施設の運用、生産物の出荷までを一貫して管理するシステムエンジニアリングの導入も1つの方向です。また、農業や観光業など地域の他産業との連携や、再生可能エネルギーの活用によるカーボンニュートラルや気候ポジティヴなどの社会的な取組みとの連携も、イノベーションの推進にあたっての重要な視点です。

(4) 海洋空間利用の多様化

近年、洋上風力や海底鉱物資源の開発など、わが国周辺でも「海洋空間利用の多様化」が進んでいます。漁業・養殖業においても、水産資源の利用可能性の変化への対応や観光産業やブルーカーボン事業との連携による海業の展開など、海域の利用形態が変化しつつあります。生物多様性の保全を目的とした海洋保護区の設定も、海洋空間利用の1つの形態です。

こうした状況を踏まえて、わが国においても、関係者間の利害を調整し合意形成を図る手段として海洋空間計画(Marine Spatial Planning; MSP)の策定の制度化を目指す動きがあり、そのためのデータプラットフォームとして「海しる(海洋状況表示システム)」(海上保安庁海洋情報部)の整備も進んでいます。今後の漁業・養殖業の展開にあたっては、水産資源の利用可能性の変化や漁業形態の転換、海業の展開などの自らの海域利用の将来像を見通しながら、他の海洋空間利用とも連携・協調しながら展開を図ることが重要です。

3. おわりに

再開する連載では、以上の4つを軸に、各分野の専門家の皆様にお願いして、月1回を目途に10~12回の連載を予定しています。問題点の指摘にとどまらず、何が出来るかといった今後の展開方向や取組みの実例のご紹介ができればと考えています。前回の連載に引き続き、皆様からの率直なご意見や、疑問点などについてのお尋ねなどをお寄せいただければ幸いです。

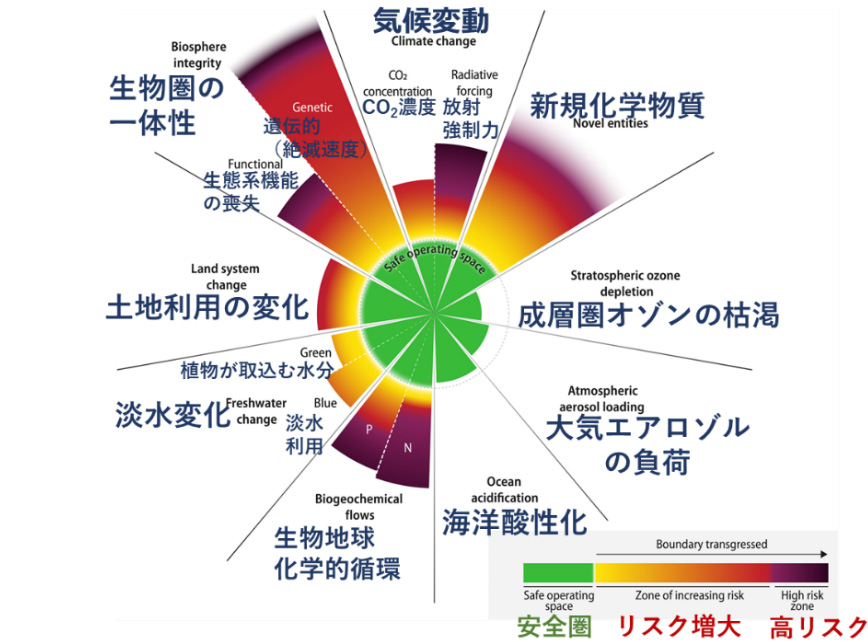

(Earth beyond six of nine planetary boundaries: Richardson et al., Sci.Adv.9, eadh2458 (2023) に基づき筆者改変)

気候変動が進むなか、地球システムの限界(プラネタリーバウンダリー)に関する検討を通じて、地球上の天然資源や物質循環などの自然システムの利用には限りがあることが改めて認識されています(図2)。水産物を含めた食料の生産と消費は生態系に大きく依存しており、今後の循環型の社会・経済のあり方を考える格好のテーマです。水産物消費の動向に合わせて漁業・養殖業の生産を見直す、漁業・養殖業生産の限界や制約に応じて水産物消費のあり方を見直すことが求められているように思います。こうした検討を進める上で、この連載が少しでもご参考になればと願っています。