1. はじめに

2025年3月19日(水)、筆者は仕事を休み、ふるさとの田畑山林などに付いている明治・大正期・昭和期の古い抵当権(休眠抵当権)を「取り除く」ための地方法務局への登記申請の手続きをしながら、刻一刻と締切が迫っているこのコラムも気になりパソコンに向かっています。早くから取り掛からないからよ、との妻の視線を感じています(汗)。人とは、大なり小なり、そういうものではないかと。しかしながら、良いものにしていくためには早くから準備し、取り組む方が良いことはいうまでもありません。わかっちゃいるけど、執筆時の時流をみて一思いに書くのが私流だと(心の中でそっと)呟いています。

若いころ、漁業法や水産業協同組合法(以下「水協法」)の改正法案作りをした経験もあり、法律を読むことがさほど苦にならない筆者でも法的手続きは “めんどくさぁ~” と思います。

事務手続きは、できて当たり前であって、できなかったり、事務的なミスがあると恥ずかしく思うのは筆者だけでしょうか。また、手続きが間違えば、行為が無効になることもあるし、瑕疵があれば訴訟にもなりかねないので厄介です。

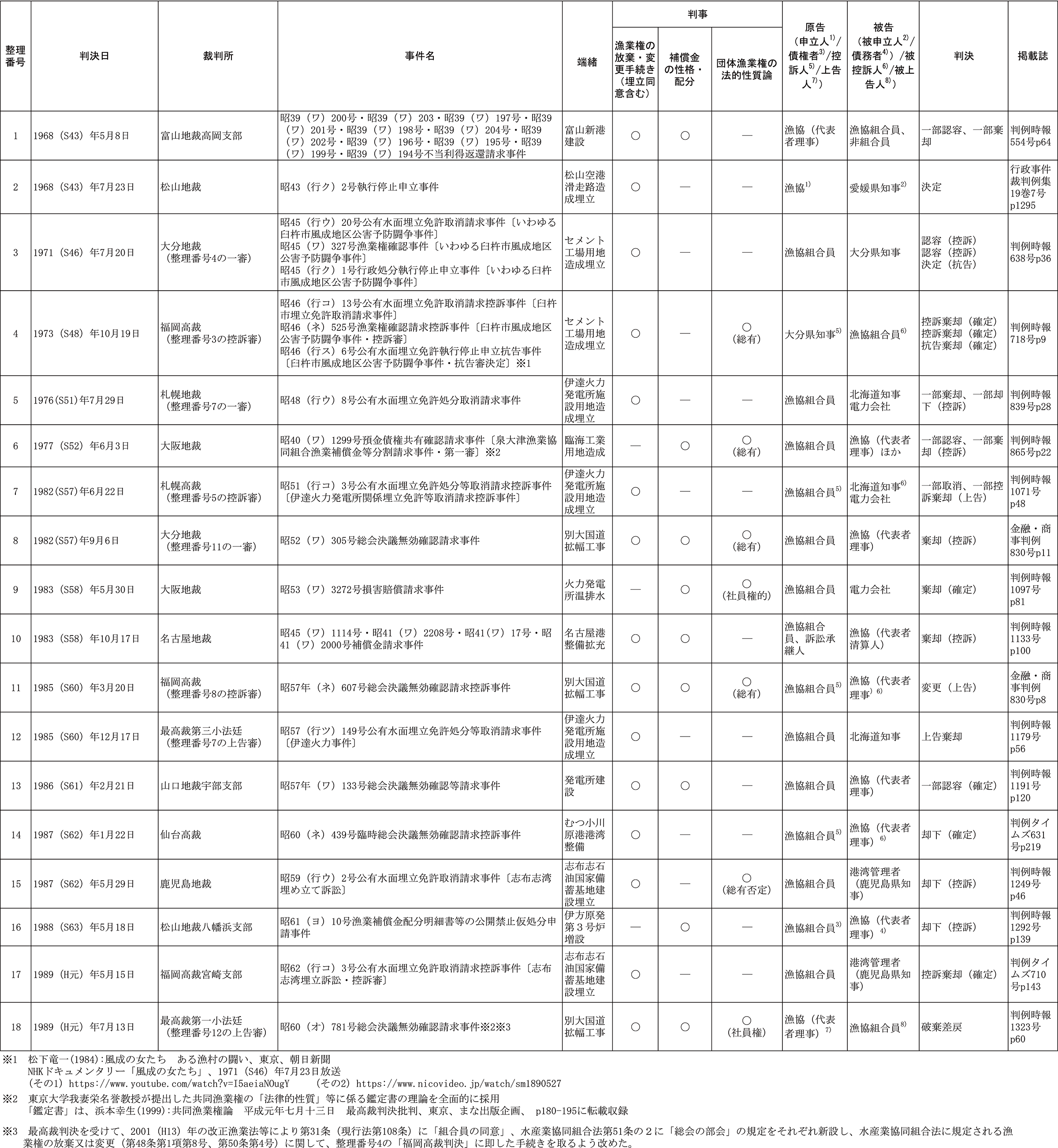

(一財) 東京水産振興会理事の長谷成人さんは、水産振興ウェブ版「座談会 洋上風力発電の動向が気になっている」の中で、昭和の臨海開発の反省から学ぶべきこととして、海の開発行為への漁業協同組合(以下「漁協」)の同意決定等で漁業者間に争いが起こり、訴訟が多発したことを挙げています。表1に代表的な訴訟事例をまとめましたが、漁業法や水協法上の手続き、水産庁が法解釈した例規集を十分学ばず、過去に不幸な事件が多発しました。

この訴訟の中には、偶然にも筆者が水産庁に就職した1989年に最高裁第1小法廷が共同漁業権の法的性質について、水産庁の行政解釈やこれを支持してきた1973年の福岡高裁の確定判決を覆す判決もあります。いずれも共同漁業権の漁場に対する海の開発をめぐる問題に端を発した訴訟です。

この最高裁判決は、当時、組合員の減少や漁獲物の販売など経済事業のスケールメリットを生かすために合併・広域化が喫緊の課題となっていた漁協や沿岸漁業者に暗い影を落としました。

このため水産庁は2001年の漁業法等の一部改正法のタイミングの機会を捉え、

- ① 共同漁業権など団体漁業権(以下「団体漁業権」)の変更または放棄について、漁場が属する関係地区の正組合員・准組合員のうち、漁業権の内容の漁業を営む者の3分の2以上の多数の同意(注1)を得る(2001年改正法当時は第31条、2018年改正法により第108条に移行)

- ② 漁協は総会の普通議決を経て、団体漁業権ごとに総会の部会を設け、団体漁業権の変更または放棄の手続き(正組合員の半数以上が部会に出席し、3分の2以上の多数による特別決議)を行うことができる

よう規定を整備しました。

注1 漁業法上、書面による同意の意思表示のほか、電子メール、ショートメールなどの電磁的方法による意思表示も可能となっていますが、事例的には少ないと思います。漁協のスリム化、経費削減などの課題がある中で、SNS時代を生きる若手組合員にも漁協運営を身近に感じてもらう令和の新たな漁協像の一つとして、可能であれば、今後電磁的方法も導入していくのも良いと思います。この場合、定款に書くか、規約に書くか、いずれにしても明確なルールがないと混乱しますから要注意です。

私は、水産庁に入りたてのころ、「漁業法の生き字引」といわれた水産庁OBの浜本幸生さんに「漁業法の哲学」(の初歩)を教わる機会がありましたが、浜本さんは、1966年、漁業補償係長時代に「民法学の先駆者」で山形県米沢市出身の我妻榮東京大学名誉教授から署名入りでいただいた共同漁業権の法律的性質などを記した「鑑定書」(注2)もベースに、この最高裁判決を痛烈に批判し、1999年には「共同漁業権論 平成元年七月十三日最高裁判決批判」(注3)を上梓し、その大著が最高裁の図書館に収まったことを見届けるかのように逝去されました(注4)。

注2 鑑定書は、浜本幸生(1999)、共同漁業権論 平成元年七月十三日 最高裁判決批判、p180-195、(有)まな出版企画や、浜本幸生・熊本一規ら(1996)、海の『守り人』論 徹底検証 漁業権と地先権、p385-403、(有)まな出版企画に転載されている。

注3 浜本幸生(1999年、共同漁業権論 平成元年七月十三日最高裁判決批判、まな出版企画

注4 1999年12月2日(木)、朝日新聞夕刊にゅうすらうんじ 漁業法の精神守り通す 元水産庁漁業調整官 浜本幸生さん 11月4日死去(下咽頭がん)70歳 11月6日告別式

浜本さんの思い、海の開発行為をめぐって二度と同じような目に遭う沿岸漁業者を作ってはいけないとの思いで、法案作成に携わり整備されたのが上記の改正法です。共同漁業権の法的性質について新たに示された最高裁の判示を、立法当時の水産庁の行政解釈やこれを支持した福岡高裁の判示までに戻すため、具体的な規定を明文化する法改正でした。

地先の海で漁業を営んでいる沿岸漁業者が、時代の寵児となった?洋上風力という新たな海の開発行為により、地元で揉めたり嫌な思いをしたり、漁業が続けられなくなる可能性が生じる不幸は、隠岐島の漁師に囲まれて育った筆者としては看過できません。経済産業省(以下「経産省」)・国土交通省(以下「国交省」)や都道府県のエネルギー部局による今の洋上風力の進め方を見るにつけ、法的手続きをきちんと指導できる方がいないことを筆者は心配しています。

このコラムでは、洋上風力発電事業について、関係漁業者の同意をめぐる漁業関係法令の謎解きをしながら、手続きをしっかり踏むための解説をしてみたいと思います。最後までお付き合いいただけるとありがたいです。

お時間がある方、とりわけ自治事務(地方自治法第2条第8項)となった漁業権の免許業務(漁業法第187条)や漁協を所管している都道府県の行政職員は、松下竜一著、「風成の女たち ある漁村の闘い」という本を取り寄せ、読んでほしいと思います(注5)。また、当時の貴重なNHKドキュメンタリーの映像がYouTubeでも視聴できます(注6)。仕事はきっかけと出会いを大切にすると、繋がっていくことを還暦になった筆者は最近よく思います。この本は、若いころから「漁業法の兄貴」とお慕いしていた (一社) 漁業情報サービスセンター会長の黒萩真悟さんから紹介されて読み、何としても法改正を成し遂げたい気持ちはずっと持っていました。洋上風力という新たな海の開発行為により、漁村や沿岸漁業者が大分県で起きた風成事件のようなことになることだけは避けてほしいと念じています。

注5 松下竜一(1984年)、風成の女たち ある漁村の闘い、現代教養文庫、(株)社会思想社(河出書房新社から復刊されている)

注6 NHKドキュメンタリー「風成の女たち」、1971(S46)年7月23日放送 「風成の女たち」~ひとつの公害反対闘争~

https://www.youtube.com/watch?v=I5aeiaNOugY(その1)

https://www.nicovideo.jp/watch/sm1890527(その2)

2. 法的手続きのいろは

(1) 漁業への配慮

洋上風力発電事業を実施していくための法律は、略称で「再エネ海域利用法」(注7)といい、全36条から構成されています。この法律を一条一条みていくと、「漁業」という用語が入った条文は4つあり、「漁業」に一定の配慮がある法律であることは、うかがうことができます(同法第6条、第7条第2項第4号、第8条第1項第5号、第9条第2項第3号)。その中で、肝になるのは第8条1項第5号の「漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること」という規定です。簡単にいうと、「漁業に支障を及ぼさないことが見込まれない」ことには、洋上風力発電事業を実施することはできません。

注7 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年法律第89号)

この場合、問題となるのは、沿岸では専ら共同漁業権が対象となってくる海域が多いと思いますが、この漁場に洋上風車が設置されることについて、

誰が、

どんな方法で、

「漁業に支障を及ぼさない」ことを見込むのか、

ということになります。

これについては、閣議決定(内閣法第4条に基づく内閣の会議における意思決定)された基本方針(注8)の中に

「再エネ海域利用法に基づく協議会の設置の前にも、漁業の操業について支障がないことを関係漁業団体等に十分に確認し」

とされています。

注8 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針について(令和元年5月17日閣議決定)

また、経産省・国交省ガイドライン(注9)には、

「関係漁業団体を含む協議会において、発電事業の実施による漁業への支障の有無を確認し」

と書かれています。

注9 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン(令和元年6月策定、令和3年7月改訂、令和6年4月改訂、経済産業省資源エネルギー庁・国土交通省港湾局)

これを、さらっと読んでわかったつもりになっている人もいれば、この意味って一体なに?と思って読む人もいると思います。私は後者です。

具体的には、漁業(の操業)への支障の有無(正確には「支障がないと30年先まで見込む」ことであるはず。以下同じ)について

基本方針には「協議会の設置の前にも関係漁業団体等に確認する」

ガイドラインには「関係漁業団体を含む協議会で確認する」

と書いてあります。「協議会」とは、再エネ海域利用法第9条第1項の法定協議会を指しています。ご覧のように、基本方針は「協議会の設置の前にも」、ガイドラインは「協議会で」となっており「・・・も」と「・・・で」一致していませんので、とてもわかりにくいです。

法定協議会設置の前には、(団体漁業権の免許を受けているからということを根拠に?)漁協に聞き、漁協(の代表理事組合長?)も入ってもらう法定協議会で、「漁業(の操業)への支障がない(ことを30年先まで見込んでもらう)」ことを確認するという意味なのでしょうか。法定協議会の構成員として参加している限られた関係漁業者が30年先まで、そのことを「見込む」ということは相当難しいことであることは容易に理解できると思います。私ですら30年先は卒寿です。役所的にいえば、閣議決定された基本方針の方が経産省・国交省ガイドラインの上位にあるわけですから、混乱防止のため、基本方針に即してガイドラインは改訂した方が良いと思います。

また、

- Q1 関係漁業団体とは一体何か

- Q2 関係漁業団体は漁業を営んでいるのか

- Q3 関係漁業団体が、なぜ漁業への支障の有無を判断できるのか

- Q4 (ガイドラインにある)法定協議会で、なにゆえ漁業への支障の有無を判断できるのか

つまり、曖昧模糊としています。筆者は、経産省・国交省がこれを解説した書き物には接していません。基本方針やガイドラインがこのような書き方であるがゆえに、漁業の現場や都道府県では、混乱し誤解も生じるのではないでしょうか。改訂すべきであると思います。

上記Qに対する、筆者の見解は次のとおりです。

- A1 経産省・国交省が想定しているのは専ら漁協のことであろうと思います。法人格のない漁業団体を含んでいるかどうか、とか「等」が何を想定したものか筆者はわかりません。

- A2 (水協法第17条による手続きを踏んで漁協が自営で定置漁業などを営む場合はあるものの)通常、漁協は漁業を営んでいません(漁協が共同漁業権の免許を受けているから、漁協が漁業を営んでいると誤解している関係者が多いのではないかと思っています)

- A3 漁業を営んでいない漁協は、「漁業への支障の有無(の見込み)」を述べる直接の当事者足り得ません。ただし、漁協は漁業権の操業ルール(漁業権行使規則)を作成し、漁業権の対象となっている漁業を管理する「管理者」としての責任はあるので、管理者としては当事者であることは事実です。このことと、「漁業の支障の有無(の見込み)」を漁業者(組合員)に代わり、対外的に述べる当事者であるかどうかということは、本質的に性質が違っています。もう少し詳述すると、当事者である漁業者(組合員)から委任を受ければ、漁協が組合員の委任の範囲で「漁業への支障の有無(の見込み)」について、対外的に回答することはあり得ると思います。委任は民法第643条に規定されているとおりです。

- A4 (法定)協議会は、漁業を営んでいないので、「漁業への支障の有無(の見込み)」を判断できる当事者足り得ません。また、法律の該当条文では、法定協議会の構成員は、「利害関係者」ですから、関係漁業団体に責任を押し付けたように書いているガイドラインのこの書きぶりは、筆者は不適切であると思います。

ここで改めて、再エネ海域利用法第9条第2項第3号の「関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者」という規定ですが、この規定により漁協の代表権がある組合長が参加せねばならぬかのような人選が、経産省や都道府県で行われているような気がしています。この規定を読み解く上で、大事なのは「その他の」です。法令用語として「その他」と「その他の」との意味は、異なることを理解している人が漁協役職員、関係漁業者はもとより、都道府県の行政職員にも少ないように感じています(注10)。

注10 林修三(1975)、セミナー叢書、法令用語の常識、日本評論社

2025年2月25日、衆議院第1議員会館で「洋上風力発電の持続可能な開発とは」と題した院内集会が開催され、その中で弁護士の先生から、法定協議会の委員の法的位置付けにかかる質問がありました。再エネ海域利用法を所管する経産省の担当者からは「法定協議会には、漁協の組合長に代表して参加してもらっている」との回答があり、私は大変びっくりしました。再エネ海域利用法第9条第2項第3号の「利害関係者」の規定は、漁協の代表理事組合長に参加してもらう規定ではないことは法律上明らかです。

一方で不安になった点があります。漁協は法人格を有し(水協法第5条)、登記も義務付けられています(同法第9条)。代表者は定款(水協法第32条第4項の主務大臣が定める模範定款例)により「組合長」と規定され、「代表理事組合長」は登記されます(水協法第9条第1項、組合等登記令第2条第2項第4号および第3条第1項)。代表権を有する組合長は、法人としての漁協の代表であって、「漁業への支障の有無(の見込み)」の意思表示について、関係漁業者(利害関係者)から個々に委任を受けていない以上、関係漁業者の代理人足り得ないことを、院内集会に出席した経産省の担当者は理解していなかったのではないかと思います。

改めて、資源エネルギー庁のサイト(なっとく再生可能エネルギー)で公開されている法定協議会の出席者名簿をみると、代表理事組合長や代表として出席しているかのような所属・役職の方が見受けられますが、これらの方はあくまで洋上風力の設置に係る「漁業への支障の有無(の見込み)」について、利害関係者との間で、委任を受け代表しているとはいえない法律関係で意思表示を行っているとすれば問題が多いと思います。

(2) 共同漁業権の「関係地区」と利害関係者の関係

団体漁業権は、それぞれの漁場に漁業権を免許する都道府県知事が例外なく全ての漁業権に必ず「関係地区」を定め公示しています。関係地区とは、「自然的及び社会経済的条件により漁業権に係る漁場が属すると認められる地区」です(漁業法第62条第2項第1号へ)。

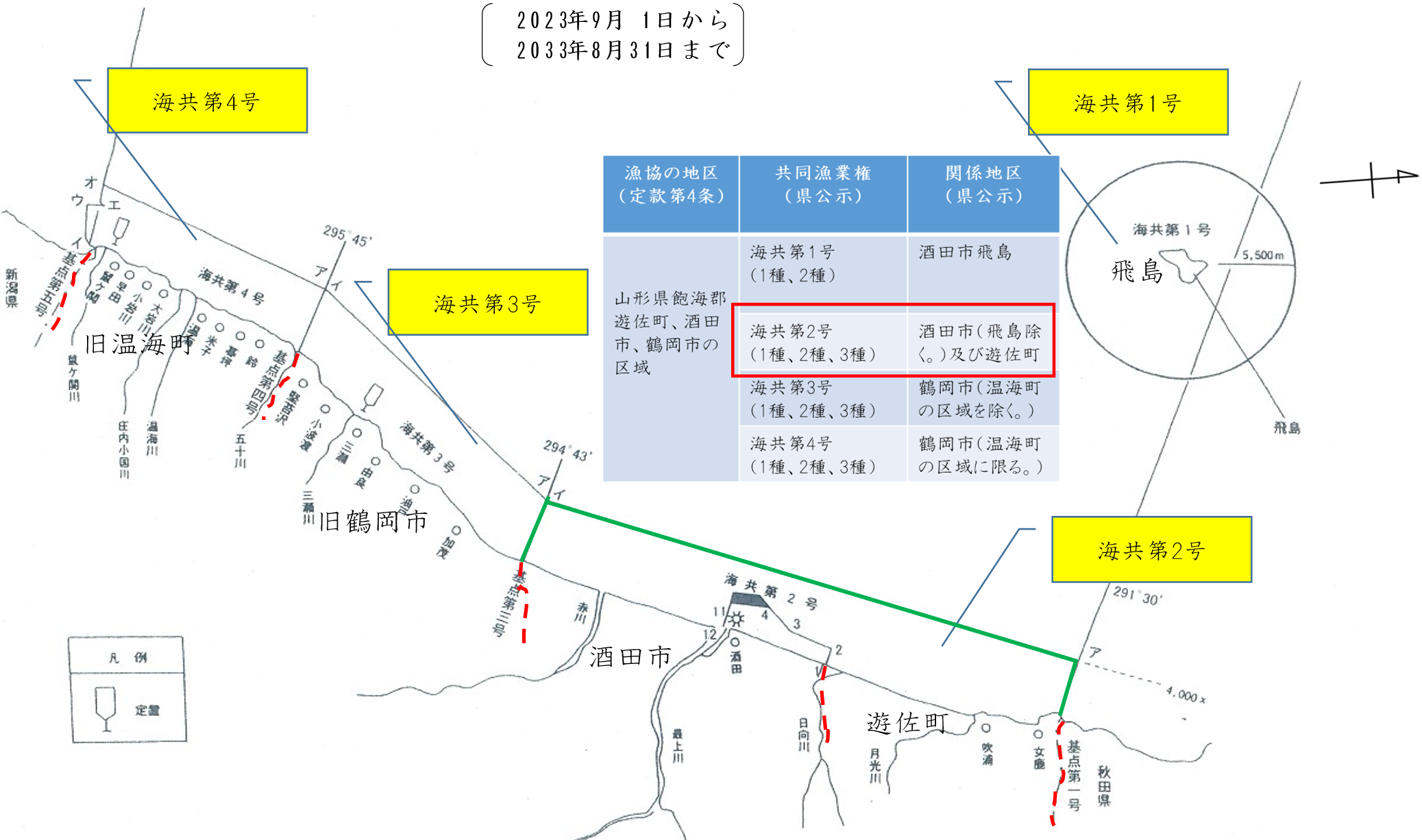

筆者が調査・研究に取り組んでいる山形県の庄内沖における団体漁業権設定の具体事例は次の図1のとおりです。団体漁業権としては、共同漁業権しか設定されていません。

例えば、図1で緑色のラインで囲った海共第2号共同漁業権の関係地区は「酒田市(飛島を除く)及び遊佐町」です。つまり海共第2号の漁場が属する地区は、自然的及び社会経済的条件から、酒田市(飛島を除く)と遊佐町であって、酒田市の飛島や鶴岡市の漁場ではないと整理されています。このことから、海共第2号の漁場で再エネ海域利用法に基づく海域占用「の了解(同意も同義と思われます)」に関する漁業法および水協法の法的手続きは、酒田市(飛島を除く)と遊佐町の正組合員と准組合員が対象となります。

ただし、漁場という「場」の整理はそうであっても、サケなどの魚、エビ、タコ、ナマコなどは、「場」を回遊または移動するので、洋上風車は建たないものの河川(この事例でいえば、月光川、日光川)や隣近所の海域で操業する漁業者(この事例でいえば、秋田県側の漁業者、鶴岡市の漁業者)の懸念にも遊佐・酒田の漁業者は耳を傾けることは必要だと思います。

「関係」という用語が何を指すか、これは再エネ海域利用法が所掌する事柄ではなく、水産関係法令や漁業の実態に即して処理していくことが重要です。

(3) 再エネ海域利用法に基づく海域占用について

団体漁業権が設定されている漁場において、発電事業者が海底地盤調査や洋上風車の設置を行う場合は、再エネ海域利用法第10条第1項に基づく、促進区域内海域の占用に係る許可を国土交通大臣から受けることとなります。

前者の海底地盤調査は風車建設前の調査のため、比較的期間は短いと思いますが、後者の洋上風車の設置は、最大30年間(再エネ海域利用法第10条第4項)、発電事業者に認めるものであることから、関係漁業者、団体漁業権の免許を受けている漁協は慎重に法的手続きを進めていく必要があります。

団体漁業権の漁場内で大掛かりになる海底地盤調査や洋上風車を設置することは、昭和期に問題となった埋立とは海面を埋めて陸地にしないという意味で異なる(漁業法第2条により海面でなくなれば漁業法の適用はなくなる)ものの、漁業権の同一性が維持される限度において漁業権の客体(権利)や内容が変更される(このことにより漁業に損害がでるかどうかは別)ことから、水協法第48条第第1項第8号、第50条第4号に規定される「漁業権の変更」にあたります。このことは、既に1974年に岩手県から水産庁に対して「漁場内にドルフィン型繋留施設設置に伴う漁業権の取扱いについて」という公文書により、水協法の法解釈について照会があり、水産庁は行政解釈の回答をしています(注11)。当時の照会は海底地盤調査や洋上風車による海域占用ではなく、ドルフィン型繋留施設の設置に伴う共同漁業権の海域占用でしたが、国にしても県にしても行政としての想像性を働かせれば、同じ回答になることは明らかです。この点を指導しないまま、現場でこの手続きを省略したり、いい加減な対応をしている都道府県行政や漁協・関係漁業者があるのではないかと心配をしています。手続きのミスは、後々、訴訟になる可能性があることに注意をしてほしいと思います。

注11 改訂3版漁業制度例規集(編集/漁業法研究会、水産庁職員執筆)(抄)

(352)漁場内にドルフィン型繋留施設設置に伴う漁業権の取扱いについて

照会(昭和49、3、18、漁政第1385号 岩手県林業水産部長)

このことについて、A漁業協同組合外組合が共有する共同漁業権漁場に、石油配分基地のドルフィン型船舶係留施設を設置することをめぐり、漁業権者である漁業協同組合が、当該施設の設置について同意を求められ、その取扱いについて疑義が生じたので次の諸点について貴庁のご見解を得たく照会致します。

なお、本件については漁業権を共有している漁業協同組合のうちA組合は理事会、B組合は総代会による決議に基づき、それぞれ同意を与えているが、残るC組合は、水産業協同組合法第48条第1項第9号の「漁業権の変更」として総会に附議したところ同法第50条号の規定による賛成者が得られず否決されています。

記

当該施設(別紙、図面参照[略])の設置場所の漁場価値及び漁業権の行使実績の有無にかかわらず、漁業権免許区域内に当該施設を設置することは、水産業協同法第48条第1項第9号([注]現行第8号)の漁業権の変更に該当し、同法第50条第4号の手続きを要するか。

回答(昭和49、5、13、49水漁第2010号 水産庁漁政部長

一 貴照会の事例は、水産業協同法第48条第1項第9号([注]現行第8号)に該当し、同法第50条第4号の規定による総会の特別議決を要すると解する。

二 (略)

(4) 漁業関係法令の法的手続き

各段階ごとに解説します。

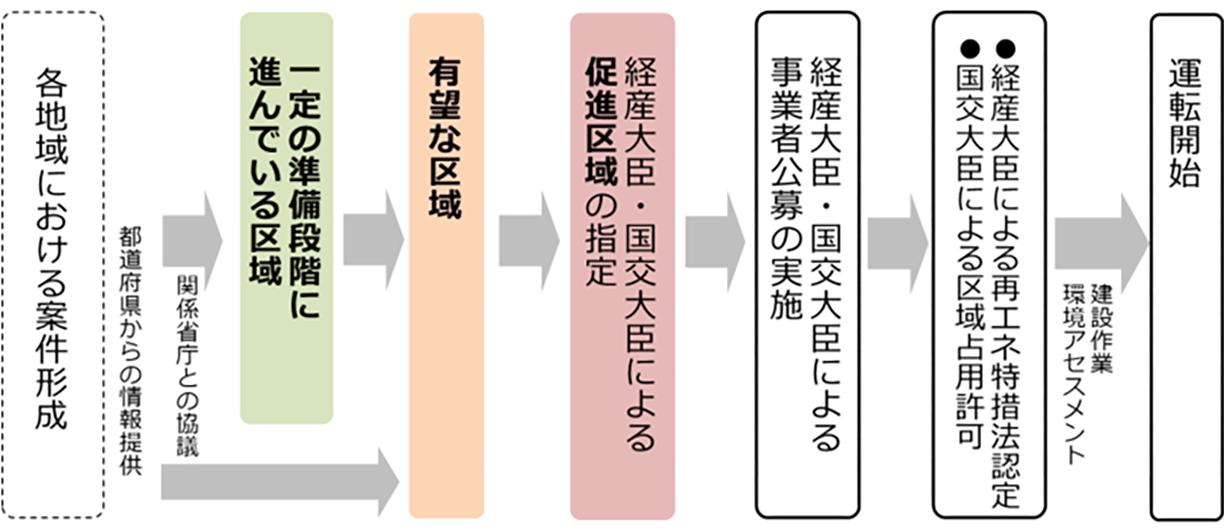

1) 有望区域の選定に係る国への情報提供

洋上風力発電事業に係る「有望区域の選定」に向け都道府県が経産省・国交省に情報提供を行う際には、「利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ている」ことを条件とする旨の通知が経産省・国交省から出されています(巻末に掲載した「再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向けた「有望区域」及び「準備区域」の整理並びにセントラル方式による調査対象区域の選定に向けた都道府県からの情報提供の受付について(2025年3月10日、経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー課風力政策室、国土交通省港湾局海洋・環境課海洋利用開発室)を参照)。

しかしながら、

誰に、

どのような手続きで、

どんな同意をとるのか、

を具体的に解説したものはありません。一番安易なのは、発電事業者が漁協の職員やヒラ理事に「ここに組合長の判子をポンとついた漁協の同意書くださーい」と、どの法令の何条に基づいて求めている漁協組合長名の同意書なのか発電事業者が明確にせず、単に「一枚紙さえくれればあとは悪いようにはしないから」といったやり方だと思います。

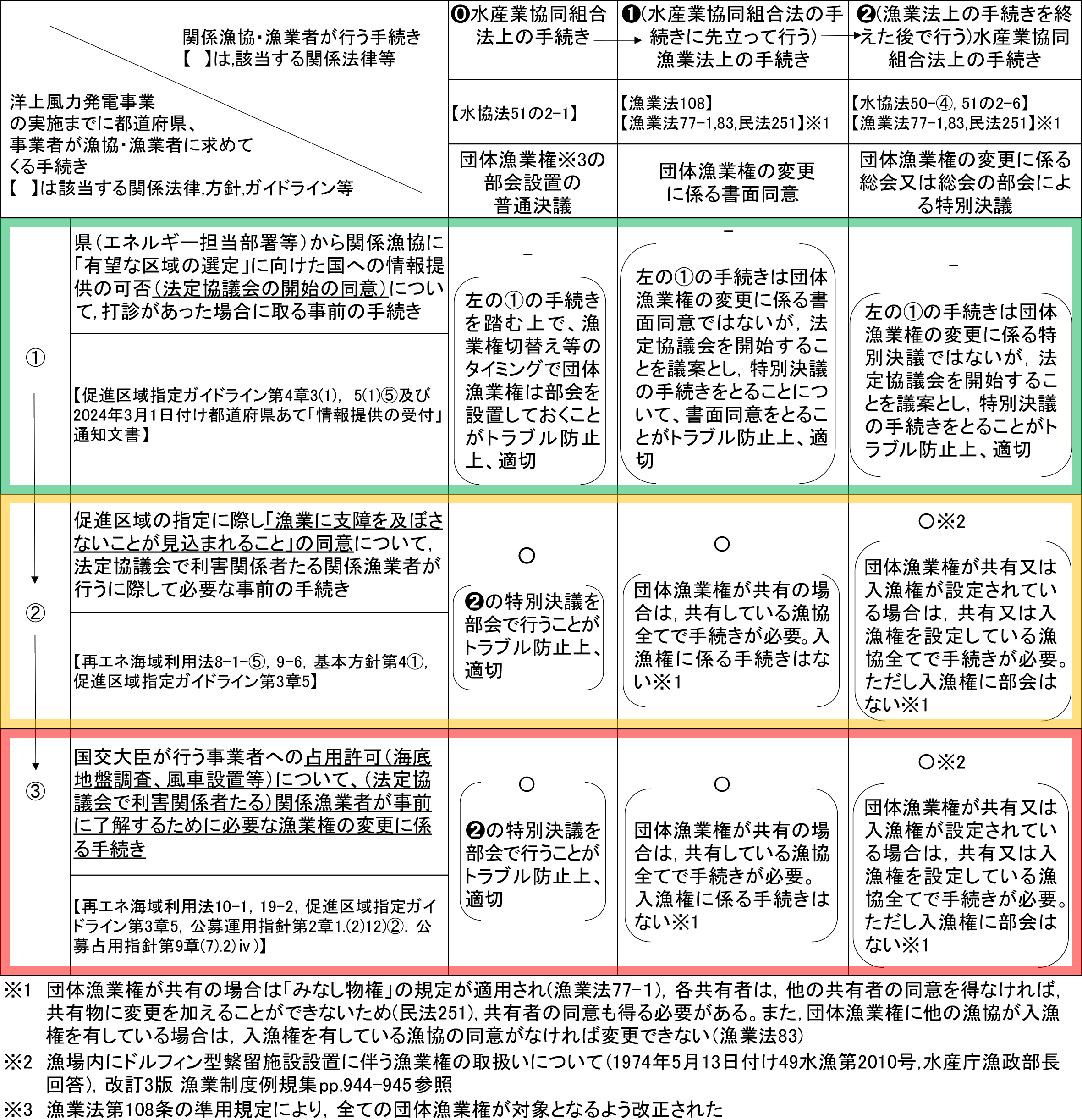

トラブル防止の観点から、適切であると考える手続きを整理したものが次表の緑色線の囲みです。

まず、漁協がやるべきことは、漁業権の一斉切替えや通常総会のタイミング(総会のタイミングが間に合わない場合は、臨時総会を招集するしかないです。水協法上、総代会ではできません)で、団体漁業権ごとに部会を設置しておきましょう。

その上で、法定協議会を開始することについて同意する手続きの規定は、漁業法や水協法にはないものの、その後の風車の設置が海域占用(水協法第50条第3号の「漁業権の変更」)にまで繋がっていく可能性があることから、団体漁業権を保有する漁協は、「法定協議会を開始するについて同意を求める件」を議案とし、総会の部会で特別決議の手続きをとることとし、部会開催に先立って、関係地区の正組合員・准組合員から漁業法第108条に即して同意をとっておくようにしましょう。

2) 経産省・国交省に対して行う促進区域の指定に係る同意について

漁業法、水協法の法的手続きを整理したものが表2の黄色線の囲みです。

これについては、「2. 法的手続きのいろは」の「(1) 漁業への配慮」のところに解説しました。また、団体漁業権を有する漁協がこのことについて意思表示を行う同意書は、「(3) 再エネ海域利用法に基づく海域占用について」の行政解釈の下、「(3)漁業関係法令の法的手続き」の1 1)有望区域の選定に係る国への情報提供」の手続きに書いているとおり、風車の設置が海域占用(水協法第50条第3号の「漁業権の変更」)にまで繋がっていく可能性があることから、団体漁業権を有する関係漁協・関係漁業者は、「法定協議会を開始することについて同意を求める件」を議案とし、総会の部会で特別決議の手続きをとることとし、部会開催に先立って、関係地区の正組合員・准組合員から漁業法第108条に即して同意をとってください。

3) 発電事業者に対して行う占用許可の事前了解について

漁業法、水協法の法的手続きを整理したものが表2の赤色線の囲みです。

再エネ海域利用法では、促進区域内海域(国交省港湾局が海と海周辺の陸地だけではなく、海底下100m、上空315mまで所掌するというのが本法の特徴)を占用する場合には、国土交通大臣の許可が必要となります(同法第10条第1項)。

ガイドライン(注6) 第3章 5 によると

「※ 国土交通大臣は、発電設備の設置に係る促進区域内海域の占用を許可するに当たり、選定事業者が当該設置までに協議会の構成員となっている関係漁業者の了解を得ることを当該許可の条件とする」

とされ、

公募運用指針(注7) 第2章 1 (2) 12) ② によると

「国土交通大臣が促進区域の占用を許可する際には、本法第10条第5項に基づき、国土交通大臣が促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に必要な限度において、条件を付することができるとされている。

洋上風力発電施設の設置・運営にあたり占用を許可する際に付する特有の条件として、例えば、次の事項が考えられ、これらについて公募占用指針に記載する。

・ 選定事業者は、発電設備の設置までに協議会の構成員となっている関係漁業者の了解を得ること」

とされ

公募占用指針(注8) 第9章 (7) 2) ⅳ によると

「国土交通大臣が促進区域の占用を許可する際には、法第10条第5項に基づき、国土交通大臣が促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に必要な限度において、条件を付することができるとされている。

占用許可に当たっての条件は以下のとおりとする。

・ 選定事業者は、占用許可の申請までに書面にて協議会の構成員となっている関係漁業者の了解を得ること。」

とされています。

海域の占用許可の「許可の条件」の規定は、再エネ海域利用法第10条第5項にありますが、これはあくまで、占用許可に付す条件の規定です。このため国交省がガイドライン以下で「関係漁業者の了解を得ることを当該許可の条件とする」としていることが、どのような法律関係を指してそのようになるのか、筆者にはわかりません。

とはいえ、発電事業者が国交省に許可申請を提出するにあたり、事前に「関係漁業者の了解」の同意書を申請書に添付しないと、国土交通大臣は許可しないということをいっているのではないかと理解しています。

この「了解」(筆者は「同意」と同義と思っていますが)については、「2 法的手続きのいろは」の「(1) 漁業への配慮」のところで解説しました。また、団体漁業権を有する漁協がこのことについて意思表示を行うことを記した同意書は「(3) 再エネ海域利用法に基づく海域占用について」の行政解釈の下、「(4) 漁業関係法令の法的手続き」の「1) 有望区域の選定に係る国への情報提供」に書いているとおり、洋上風車の設置が団体漁業権の漁場の海域占用(水協法第50条第3号の「漁業権の変更」)にまで繋がっていく可能性があることから、団体漁業権の有する漁協は、「団体漁業権の漁場の海域占用の了解を求める漁業権の変更に係る件」を議案とし、総会の部会で特別決議の手続きをとることとし、部会開催に先立って、関係地区の正組合員・准組合員のうち漁業権の内容の漁業を営む者から漁業法第108条に従い同意をとってください。

4) 共同漁業権を共有している場合、入漁権が設定されている場合の手続き

2024年12月19日に札幌市で開催された第53回北日本漁業研究会のシンポジウム「北海道における洋上風力発電の推進状況と漁業」の発表の中で、北海道日本海側で計画されている洋上風力発電事業の予定海域が複数の漁協で共同漁業権を共有していることがわかりました。

団体漁業権を漁協が共有している場合は、手続きがさらに難しくなります。

漁業権は、物権とみなされている(漁業法第77条第1項)ため、団体漁業権を複数の漁協で共有する場合、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、共有する団体漁業権を変更することはできません(民法第251条)。このため、団体漁業権の変更については、この漁業権を共有する全ての漁協において、同意や総会の部会で特別決議の手続きをとることが必要です。

また、団体漁業権に他の漁協が入漁権(漁業法第60条第7項)を有している場合は、入漁権を有している漁協の同意がなければ団体漁業権の変更はできません(漁業法第83条)。また、入漁権は、漁業権と同様、物権とみなされているため(漁業法第98条第1項)、入漁権の変更は、総会の特別決議が必要です(水協法第50条第4号)。

入漁権には「関係地区」の定めがないため、入漁権を有する漁協の同意の手続きに、同意の規定(漁業法第108条)の適用はされませんが、入漁権に基づき漁業を営んでいる者の同意が広く得られるよう、関係者は努める(努力目標とする)ことがトラブル防止上、適切であると思います。

なお、筆者のこれまでの経験に照らして、洋上風力発電事業を予定している該当の道県において、入漁権の数は多くないと思いますが、洋上風力発電の促進区域や有望区域になっている海域の団体漁業権に入漁権が設定されている場合は、総会の部会で手続きを踏む必要があります。

2024年11月、長谷さんが寄稿された水産振興コラムの中で引用していただいた法的手続きは単有の共同漁業権を対象に、筆者が整理したチェックリストであったため、今回、団体漁業権を共有する場合、入漁権が設定されている場合も追加し、表2のとおりバージョンアップしました。

5)「漁業権の変更」の同意の特別決議「詳述」

団体漁業権漁場の海域占用(洋上風車の設置、海底地盤調査等)に漁協が同意する場合は、

- 総会(水協法上、総代会ではできません)の特別決議(水協法第50条第4号)のほか、

- その漁業権の漁業を営む関係地区の正組合員・准組合員の3分の2以上の同意(漁業法第108条)が必要である

ことは上記で述べたとおりです。

漁業法および水協法のこの規定は、「1. はじめに」に書いたように、昭和の臨海開発の時代に、埋立対象となる関係地区とは別の組合員の多数で埋立に同意し裁判となった事例など、過去の苦い経験の中からこのような規定ぶりを法改正により整備したものです。

法律の規定はそのようになっていますが、漁協は組合員のために直接の奉仕をすることを目的とするという水協法の規定(第4条)からしても、また、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれるところに促進区域を設定するという再エネ海域利用法の考え方からしても、運用上も実際に悪影響を受ける関係地区の組合員がいるときに、3分の2の多数決で一方的に押し切っていいという趣旨ではないことに留意しながら、多くの関係組合員の理解が得られるよう丁寧に手続きを進めることが大切です。そのことが訴訟にならないためにも重要なことだと思います。

3. 法的手続きを進める上で、一番良い方法は何だろう

ここまで書いて、やっぱり、「法的手続き」はめんどうで、わかりにくいです。今回、著者自身の休眠抵当権を取り除く手続きのために地方法務局とやりとりして勉強になったのは、わからなければ知っている人に聞くのが一番早いし、確実だということです。

法的手続きについて真剣に悩んでいる漁協や漁業者、都道府県の関係部局から相談を受けた場合は、筆者も専門家として、地方法務局の担当者のように分かりやすくお手伝いしたいと思っています。

なお、このコラムは、これまでの筆者の行政経験を踏まえて一研究者の立場で寄稿したものであるということは申し添えておきたいと思います。

漁業者自身が困らないようにするため、法的手続きはしっかり踏んでいきましょう。

休眠抵当権の解除を司法書士にお願いせずとも、手続きを進めることができたのは、若いころ漁業法をよく勉強したからです。漁業権は不動産登記法の弟分の漁業登録令(政令)により、登録庁の都道府県(地方法務局に相当)に登録(登記に相当)する仕組みになっています。経験を踏むと、めんどうな手続きもなんとかできるようになります。

最後に一言、漁協も漁業者もしっかり法的手続きを踏みますから、都道府県庁さんも発電事業者さんも手を抜かないようにしてください。

参照条文等

※ 細線は筆者が入れたもの

〇 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(抄)

(平成30年法律第89号)

-

(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定)

第八条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、基本方針に基づき、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって次に掲げる基準に適合するものを、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定することができる。- 一~四 (略)

- 五 海洋再生可能エネルギー発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること。

- 六 (略)

- 2~7 (略)

-

(協議会)

第九条 経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。 -

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

- 一 経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事

- 二 農林水産大臣及び関係市町村長

- 三 関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験者その他の経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事が必要と認める者

- 3 関係都道府県知事は、協議会が組織されていないときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

- 4 前項の規定による要請を受けた経済産業大臣及び国土交通大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

- 5 関係行政機関の長は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し、協議会の構成員の求めに応じて、協議会に対し、必要な助言、資料の提供その他の協力を行うことができる。

- 6 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

- 7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

-

(促進区域内海域の占用等に係る許可)

第十条 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域(政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。)において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、促進区域内海域の利用又は保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りでない。- 一 促進区域内海域の占用

- 二 土砂の採取

- 三 施設又は工作物の新設又は改築(第一号の占用を伴うものを除く。)

- 四 前三号に掲げるもののほか、促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為

- 2・3 (略)

- 4 第一項の許可に係る同項第一号の促進区域内海域の占用の期間は、三十年を超えない範囲内において政令で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

- 5 国土交通大臣は、第一項の許可には、促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に必要な限度において、条件を付することができる。この場合において、その条件は、許可を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであってはならない。

- 6・7 (略)

-

(促進区域内海域における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る占用の許可等)

第十九条 (略) - 2 国土交通大臣は、選定事業者から認定公募占用計画に基づき第十条第一項の許可(同項 第一号に係るものに限る。次項及び第二十一条第三項において同じ。)の申請があった場合においては、当該許可を与えなければならない。

- 3 (略)

〇 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針について(抄)

令和元年5月17日 閣議決定

第4. 促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業と漁業その他の海洋の多様な開発及び利用、海洋環境の保全並びに海洋の安全の確保との調和に関する基本的な事項

経済産業大臣及び国土交通大臣は、促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に当たっては、再エネ海域利用法の基本理念にのっとり、漁業、貨物船又は旅客船の航行その他の海洋の多様な開発及び利用、海洋環境の保全、海洋の安全の確保その他の海洋に関する施策との調和を図ることが必要であり、以下の事項を踏まえる必要がある。

①海洋の多様な開発及び利用との調和

海洋国家である我が国において、漁業は重要な産業であり、海域に海洋再生可能エネルギー発電設備を設置した場合、当該設備の設置場所においては物理的に一部の漁法を行うことが困難になること等も想定されるため、経済産業大臣及び国土交通大臣は、促進区域の指定に当たっては、海洋再生可能エネルギー発電と漁業との協調・共生についての観点も踏まえた上で、当該海域における促進区域の指定が、当該海域で営まれている漁業に支障を及ぼさないことが見込まれることを考慮する必要がある。

促進区域の指定の基準の一つとして、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれることとされていることに鑑み、経済産業大臣及び国土交通大臣は、促進区域の指定に当たり、再エネ海域利用法に基づく協議会の設置の前にも、漁業の操業について支障がないことを関係漁業団体等に十分に確認し、支障を及ぼすことが見込まれる場合には、促進区域の指定は行わないこととする。

(略)

このほか、海洋レジャー、貨物船又は旅客船の航行等、海洋においては多様な開発及び利用がなされている。このため、促進区域の指定に当たっては、経済産業大臣及び国土交通大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、関係地方公共団体の長の意見を聴き、海洋の多様な開発及び利用に十分に配慮する必要がある。

海洋再生可能エネルギー発電事業の終了後、海洋再生可能エネルギー発電設備がこうした海洋の多様な開発及び利用に支障を及ぼさないよう、当該設備の撤去が選定事業者により行われる必要がある。このため、国土交通大臣は、選定事業者が経営破綻した場合又は占用期間経過後に、撤去のための資金不足により海洋再生可能エネルギー発電設備が放棄されることとならないよう、将来の撤去費用の確保を当該選定事業者に対する占用許可の要件とするとともに、適切な指導監督に努めることとする。

なお、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責により漁業の操業等に支障を及ぼした場合、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者が関係漁業者等に対して必要な措置を取ることは、再エネ海域利用法による促進区域の指定、事業者の選定等にかかわらず、従前と取扱いが変わるものではない。

また、協議会においては、各海域の特性に応じて、選定事業者による漁業影響調査の実施及びその方法についても協議することとする。

〇 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン(抄)

令和元年6月策定

令和3年7月改訂

令和6年4月改訂

経済産業省 資源エネルギー庁

国土交通省 港湾局

第3章 促進区域の指定の基準

- 1.~4. (略)

-

5. 発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること(第5号)

発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること。(本法第8条第1項第5号)「発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること」は、以下の視点から確認する。- ➢ 関係漁業団体を含む協議会において、発電事業の実施による漁業への支障の有無を確認し、漁業に支障があると見込まれる場合には、促進区域の指定は行わない。

- ➢ 漁業への支障の有無については、洋上風力発電によって想定される漁業への影響を考慮しつつ、併せて実施される共生策等を通じて、発電事業と漁業との共存共栄が実現可能かという観点から判断する。

※ 国土交通大臣は、発電設備の設置に係る促進区域内海域の占用を許可するに当たり、選定事業者が当該設置までに協議会の構成員となっている関係漁業者の了解を得ることを当該許可の条件とする - 6.~8. (略)

第4章 促進区域の指定に係る手続

- 1・2. (略)

-

3. 有望区域及び準備区域の整理

-

(1) 有望区域に整理するための要件

既知情報を収集した上で、国が促進区域の指定に関する可否を判断するために、協議会を通じて具体的な協議を行うべき区域を「有望区域」として整理する。

有望区域に整理されるためには、少なくとも協議会において地元関係者との利害調整が可能な程度に地元の受入体制が整っており、かつ、促進区域の指定の基準に適合する見込みがあるものとして、以下の3つの要件を満たしていることを条件とする。- ① 促進区域の候補地があること

- ② 利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること(協議会の設置が可能であること)

※ 関係漁業団体の意向を十分に確認し、協議会を通じて発電事業の実施に向けた議論を行う状況が整っていない場合には、有望区域への整理は行わないこととする。

- ③ 区域指定の基準に基づき、促進区域に適していることが見込まれること

上記のうち、代表的な事項として以下に例示する(これらに限られるものではない点に留意)- ① 漁業・航路(利害関係者の特定・調整)

- ② 環境(国立公園・国定公園区域等)

- ③ 防衛(防衛施設や自衛隊等の運用)

- ④ 気象(気象レーダー)

- ⑤ 航空(レーダー等の無線施設、飛行経路、訓練空域、高さ制限等)

- (2) (略)

- (3) (略)

-

(1) 有望区域に整理するための要件

- 4. (略)

-

5. 区域の状況の詳細な調査

有望区域又は準備区域の段階から、実際に海域の現地調査を行うなど、指定基準への適合性をより詳細かつ着実に確認するための調査を実施する。-

(1) 促進区域の各指定基準に関する調査

促進区域の各指定基準(本法第8条第1項各号)については、主に以下のような手法を用いて調査を行うこととする。(以下は例示である。)-

①-1 自然的条件が適当であること(同項第1号)

- 文献調査や現地調査を実施(詳細は後記(2)を参照)

-

①-2 出力の量が相当程度に達すると見込まれること(同号)

- 2. に規定する系統確保スキームの事前調査、又は第3章 4. (2) に該当する事業者確保系統の最大受電電力により確認

-

② 航路等への支障を及ぼすことなく発電設備を適切に配置することが可能であること(同項第2号)

- 船舶航行データ(AISデータ)を整理

- 都道府県が保有する情報収集

- 関係機関が参加する協議会等において確認

-

③ 当該区域と当該区域外の港湾とを一体的に利用することが可能であると認められること(同項第3号)

- 港湾管理者や国土交通省地方整備局等から、風力発電設備の長大部材が長期間にわたり利用可能な埠頭及び必要な埠頭の地耐力や利用形態の確認

-

④ 発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が適切に確保されることが見込まれること(同項第4号)

- 2. に規定する系統確保スキームの事前調査の実施結果を基に、必要に応じて調査結果の補正及び概略検討の補正を行い、公募時に事業者が行う接続検討申込の前提条件を整理

- 事業者が自身で確保している系統接続に基づく場合(第3章 4. (2) に該当する場合)は、当該事業者に対して、接続契約の手続状況を確認

-

⑤ 発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること(同項第5号)

- 第3章 5. の観点に基づき協議会等において確認

-

⑥ 漁港の区域、港湾区域、海岸保全区域等と重複しないこと(同項第6号)

- 関係行政機関への照会等により確認

-

①-1 自然的条件が適当であること(同項第1号)

-

(2) 自然的条件に関する調査内容及び調査方法

上記(1)のうち、気象、海象等の自然的条件に関する調査内容については、「洋上風力発電に係るセントラル方式の運用方針」を踏まえ、当該区域がセントラル方式の適用対象・対象外の別に応じて、以下の整理に基づき対応するものとする。具体的な調査内容・方法は、区域の実状に応じて検討する。-

① セントラル方式のサイト調査(風況・海底地盤・気象海象)の対象となる区域

- JOGMEC(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構)が「セントラル方式としてJOGMEC実施するサイト調査の基本仕様」を踏まえ、対象区域毎に個別に仕様を決定して現地調査を実施する。

※ 調査結果は JOGMEC から公募に参加する事業者に対して提供するため、事業者が公募前に現地調査を行うことは前提としない。 -

② セントラル方式のサイト調査を実施しない区域(セントラル方式の対象外の区域)

- 当該区域の風況は NeoWins(NEDO 洋上風況マップ)上で年平均風速等を確認することとし現地調査は実施しない。

- 海底地盤調査は、以下の事項を目安として、有望区域への整理後に国が現地調査を実施する。

(調査項目)

- 海底形状・底質、海底人工物、海底面下の土層構造等(物理探査)

- 海上ボーリング等(地質調査)

- 地盤ごとのボーリング調査・音波探査等の実測による調査

※ 公募前に自主的な調査を希望する事業者は、当該区域の都道府県による地元自治体や関係漁業団体等との必要な調整が行われた後、調査を実施する。

-

① セントラル方式のサイト調査(風況・海底地盤・気象海象)の対象となる区域

-

(1) 促進区域の各指定基準に関する調査

〇 一般海域における占用公募制度の運用指針(抄)

令和元年6月策定

令和4年10月改訂

経済産業省資源エネルギー庁

国土交通省 港湾局

第2章 公募

-

1. 公募占用指針の策定、公示等(本法第13条)

-

(2) 公募占用指針に定めるべき事項(本法第13条第2項各号)

-

12) 公募の実施に関する事項及びその他必要な事項(本法第13条第2項第16号)

公募占用計画に記載すべき事項その他公募の実施に当たり必要となる以下の事項等について記載する。-

② 占用の許可条件

国土交通大臣が促進区域の占用を許可する際には、本法第10条第5項に基づき、国土交通大臣が促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に必要な限度において、条件を付することができるとされている。

洋上風力発電施設の設置・運営にあたり占用を許可する際に付する特有の条件として、例えば、次の事項が考えられ、これらについて公募占用指針に記載する。- 選定事業者は、発電設備の設置までに協議会の構成員となっている関係漁業者の了解を得ること

- 台風後等の流木の発生、船舶の座礁事故等が発生した場合には、その除去工事にあたって、補償を伴わずに、運転の一時中断に応じること

- 再生可能エネルギー発電設備の下部工は、港湾法の技術基準対象施設となっており、必要とされる性能に関して港湾法第56条の2の2で定める港湾の施設に関する技術上の基準に適合すること

- 選定事業者は、撤去費用を確保すること

-

② 占用の許可条件

-

12) 公募の実施に関する事項及びその他必要な事項(本法第13条第2項第16号)

-

(2) 公募占用指針に定めるべき事項(本法第13条第2項各号)

※ このコラムを執筆した時点で、最新の公募占用指針を事例として掲載した。

〇 「青森県沖日本海(南側)」、「山形県遊佐町沖」海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域公募占用指針(抄)

令和6年1月

経済産業省

国土交通省

第9章 選定事業者の選定後に行う手続

-

(7) 占用許可に係る事項について

-

2) 占用許可及び占用料

-

ⅳ) 占用許可の条件

国土交通大臣が促進区域の占用を許可する際には、法第10条第5項に基づき、国土交通大臣が促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に必要な限度において、条件を付することができるとされている。

占用許可に当たっての条件は以下のとおりとする。- 選定事業者は、占用許可の申請までに書面にて協議会の構成員となっている関係漁業者の了解を得ること。

-

ⅳ) 占用許可の条件

-

2) 占用許可及び占用料

〇 再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向けた「有望区域」及び「準備区域」 の整理並びにセントラル方式による調査対象区域の選定に向けた都道府県からの情報提供の受付について

2025年3月10日

経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー課風力政策室

国土交通省港湾局海洋・環境課海洋利用開発室

(筆者注:太線は原文のママ)

-

1. 情報提供依頼の趣旨

2019年4月に施行しました「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下「再エネ海域利用法」という。)においては、国が基本方針を定め、促進区域の指定を行った上で、公募による事業者の選定を行うこととしています。また、2019年6月には「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」を策定(2024年4月改訂)し、促進区域指定の考え方等を経済産業省・国土交通省より発信しているところです。

促進区域の指定にあたっては、ガイドラインに基づき、既存の文献やデータベースのほか、都道府県等から情報収集を行うこととしており、これらの情報を踏まえ、- 国が促進区域の指定に関する可否を判断するために、協議会を通じて具体的な協議を行うべき区域を「有望区域」

- 有望区域の要件は満たさないものの、都道府県として、今後、協議会を設置して具体的な協議を行うことを念頭に、利害関係者等との調整に着手している区域を「準備区域」として整理しています。

これらのガイドライン、運用方針等に基づき、有望区域及び準備区域の整理並びにセントラル方式による調査対象区域の選定に向けた情報を収集することを目的に、今般、都道府県に対して、下記4.に記載する情報の提供を依頼するものです。

<促進区域指定・事業者公募のプロセスの流れ>

<セントラル方式における案件形成プロセスとサイト調査の関係>

-

2. 有望区域及び準備区域に整理するための要件

各都道府県より提供された情報等に基づき、関係省庁に協議を行うとともに、有識者によって構成された中立的な第三者委員会の意見を踏まえて、経済産業省及び国土交通省において有望区域及び準備区域の整理を行います。

有望区域として整理するにあたっては、以下の要件に適合しているかどうかを踏まえ判断することとなります。

<有望区域の要件>

- ① 促進区域の候補地があること

- ② 利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること(協議会の設置が可能であること)

- ③ 区域指定の基準に基づき、促進区域に適していることが見込まれること、また、有望区域の要件は満たさないものの、都道府県として、今後、協議会を設置して具体的な協議を行うことを念頭に、利害関係者等との調整に着手している区域については「準備区域」として整理します。

なお、有望区域に整理された場合であっても、関係省庁との協議の結果や協議会における議論その他の事情を踏まえ、促進区域の範囲等については情報提供を受けたものから変更が生じる可能性がありますので、ご留意ください。

-

3. セントラル方式による調査対象区域の選定における必須事項及び考慮事項

各都道府県より提供された情報等に基づき、有識者によって構成された中立的な第三者委員会の意見を踏まえて、経済産業省及び国土交通省において調査対象区域の選定を行います。

調査対象区域の選定にあたっては、情報提供を行う区域が「準備区域」に整理されている区域又はどの区域にも未整理な区域であり、都道府県が早期のセントラル方式による調査を希望している区域を候補とします。

そのうえで、以下の「必須事項」に合致していることを確認し、「考慮事項」の状況を勘案して、優先的に取り組む区域を選定します。

なお、調査の実施にあたっては調査実施年度における政府予算の成立が前提となるため、予算の状況に応じて年度毎の調査対象区域の数や調査内容等は変動が生じる場合があります。-

(1) 必須事項

- ① 対象区域における調査活動の実施により操業上の調整が生じる者(漁業・航路等)との調整に着手しており、JOGMECが調整を行う際にも、都道府県として地元関係者等との調整に主体的に関与すること

-

② 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(JOGMEC法)において規定する経済産業省令(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令)に基づき、以下のいずれかに該当する地域であること

- 一. 海域の自然的条件、風力発電設備の設置に関する技術的条件その他の条件から判断して、事業者が海域の調査に関する自主的な活動を十分に実施することが困難と認められる地域[経済的特性]

- 二. 二以上の事業者がそれぞれに調査を実施すること等によって漁業その他の活動に支障を及ぼすおそれがあると認められる地域[社会的特性]

-

(2) 考慮事項

- ① 対象区域における利害関係者の特定及び協議会を開始することに対する調整の状況(例えば、漁業・航路等の利害関係者のほか、関係市町村や地域における理解の状況等も参考情報として考慮する。)

- ② 対象区域において想定される出力規模

- ③ その他政策的観点から洋上風力発電の推進に資する要素

-

(1) 必須事項

-

4. 情報提供の受付期間及び都道府県向け説明会の開催

受付開始日 2025年3月10日(月)

最終締切日 2025年5月12日(月) 17時必着

<お問合せ先>

経済産業省資源エネルギー庁 新エネルギー課 風力政策室(電話:03-3501-6623)

国土交通省港湾局 海洋・環境課 海洋利用開発室(電話:03-5253-8684)

〇 漁業法(抄)

※ 細線は筆者が入れたもの

-

(定義)

第六十条 この章において「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。 - 2 この章において「定置漁業権」とは、定置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共同漁業を営む権利をいう。

- 3 この章において「定置漁業」とは、漁具を定置して営む漁業であつて次に掲げるものをいう。

- 一 身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深二十七メートル(沖縄県にあつては、十五メートル)以上であるもの(瀬戸内海(第百五十二条第二項に規定する瀬戸内海をいう。)におけるます網漁業並びに陸奥湾(陸奥湾の海面として農林水産大臣の指定するものをいう。)における落とし網漁業及びます網漁業を除く。)

- 二 北海道においてさけを主たる漁獲物とするもの

- 4 この章において「区画漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。

- 一 第一種区画漁業 一定の区域内において石、瓦、竹、木その他の物を敷設して営む養殖業

- 二 第二種区画漁業 土、石、竹、木その他の物によつて囲まれた一定の区域内において営む養殖業

- 三 第三種区画漁業 一定の区域内において営む養殖業であつて前二号に掲げるもの以外のもの

- 5 この章において「共同漁業」とは、次に掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。

- 一 第一種共同漁業 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業

- 二 第二種共同漁業 海面(海面に準ずる湖沼として農林水産大臣が定めて告示する水面を含む。以下同じ。)のうち農林水産大臣が定めて告示する湖沼に準ずる海面以外の水面(次号及び第四号において「特定海面」という。)において網漁具(えりやな類を含む。)を移動しないように敷設して営む漁業であつて定置漁業以外のもの

- 三 第三種共同漁業 特定海面において営む地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業(動力漁船を使用するものを除く。)、飼付漁業又はつきいそ漁業(第一号に掲げるものを除く。)

- 四 第四種共同漁業 特定海面において営む寄魚漁業又は鳥付こぎ釣漁業

- 五 第五種共同漁業 内水面(海面以外の水面をいう。以下同じ。)又は第二号の湖沼に準ずる海面において営む漁業であつて第一号に掲げるもの以外のもの

- 6 この章において「動力漁船」とは、推進機関を備える船舶であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。

- 一 専ら漁業に従事する船舶

- 二 漁業に従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの

- 三 専ら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶

- 四 専ら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの

- 7 この章において「入漁権」とは、設定行為に基づき、他人の区画漁業権(その内容たる漁業を自ら営まない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が免許を受けるものに限る。)又は共同漁業権(以下この章において「団体漁業権」と総称する。)に属する漁場において当該団体漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利をいう。

- 8 この章において「保全活動」とは、水産動植物の生育環境の保全又は改善その他沿岸漁場の保全のための活動であつて農林水産省令で定めるものをいう。

- 9 この章において「保全沿岸漁場」とは、漁業生産力の発展を図るため保全活動の円滑かつ計画的な実施を確保する必要がある沿岸漁場として都道府県知事が定めるものをいう。

-

(漁業権の性質)

第七十七条 漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。 - 2 (略)

-

(登録した権利者の同意)

第八十三条 漁業権は、第百十七条第一項の規定により登録した先取特権若しくは抵当権を有する者(以下「登録先取特権者等」という。)又は同項の規定により登録した入漁権を有する者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができない。 - 2 第七十一条第二項から第四項までの規定は、前項の同意について準用する。

-

(入漁権取得の適格性)

第九十七条 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会以外の者は、入漁権を取得することができない。 -

(入漁権の性質)

第九十八条 入漁権は、物権とみなす。 - 2・3 (略)

-

(入漁権の内容の書面化)

第九十九条 入漁権については、書面により次に掲げる事項を明らかにしなければならない。- 一 入漁すべき区域

- 二 入漁すべき漁業の種類及び漁獲物の種類並びに漁業時期

- 三 存続期間の定めがあるときはその期間

- 四 入漁料の定めがあるときはその事項

- 五 漁業の方法について定めがあるときはその事項

- 六 漁船、漁具又は漁業者の数について定めがあるときはその事項

- 七 入漁者の資格について定めがあるときはその事項

- 八 その他入漁の内容

-

(漁業権行使規則等)

第百六条 漁業権行使規則は、団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会において、団体漁業権ごとに制定するものとする。 - 2 入漁権行使規則は、入漁権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会において、入漁権ごとに制定するものとする。

- 3 漁業権行使規則及び入漁権行使規則(以下この条において「行使規則」という。)には、次に掲げる事項を規定するものとする。

- 一 組合員行使権を有する者(以下この項において「組合員行使権者」という。)の資格

- 二 漁業権又は入漁権の内容たる漁業につき、漁業を営むべき区域又は期間、当該漁業の方法その他組合員行使権者が当該漁業を営む場合において遵守すべき事項

- 三 組合員行使権者がその有する組合員行使権に基づいて漁業を営む場合において、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が当該組合員行使権者に金銭を賦課するときは、その額

- 4 区画漁業又は第一種共同漁業を内容とする団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、その有する団体漁業権について漁業権行使規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による総会(総会の部会及び総代会を含む。)の決議前に、その組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員)のうち、当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者(第七十二条第二項第二号の要件に該当することにより同項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により適格性を有するとされた者に係る団体漁業権にあつては、当該沿岸漁業を営む者(河川以外の内水面における漁業を内容とする団体漁業権にあつては当該内水面において漁業を営む者、河川における漁業を内容とする団体漁業権にあつては当該河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者))であつて当該漁業権の関係地区の区域内に住所を有するものの三分の二以上の書面による同意を得なければならない。

- 5・6 (略)

- 7 行使規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

- 8 (略)

- 9 第四項から第六項までの規定は漁業権行使規則の変更又は廃止について、第七項の規定は行使規則の変更又は廃止について、前項の規定は行使規則の変更について準用する。この場合において、第四項中「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と読み替えるものとする。

- 10 (略)

-

(総会の部会についての特例)

第百七条 団体漁業権を有する漁業協同組合が当該団体漁業権に係る総会の部会(水産業協同組合法第五十一条の二第一項に規定する総会の部会をいう。)を設けている場合においては、当該総会の部会は、当該団体漁業権の存続期間の満了に際し、漁場の位置及び区域並びに漁業の種類が当該満了する団体漁業権とおおむね等しいと認められるものとして設定される団体漁業権の取得について、総会の権限を行うことができる。 -

(組合員の同意)

第百八条 第百六条第四項から第六項までの規定は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会がその有する団体漁業権を分割し、変更し、又は放棄しようとする場合について準用する。この場合において、同条第四項中「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と読み替えるものとする。

〇 民法(抄)

-

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。 - 2 (略)

〇 水産業協同組合法(抄)

-

(総会の決議事項)

第四十八条 次の事項は、総会の決議を経なければならない。- 一~七 (略)

- 八 漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更

- 九 漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止

- 十~十三 (略)

- 2~5 (略)

-

(特別決議事項)

第五十条 次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合につては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。- 一~三の二 (略)

- 四 漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更

- 五 漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止

- 六 (略)

-

(総会の部会)

第五十一条の二 組合は、漁業法第七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により適格性を有するものとして設定を受けた団体漁業権(同法第六十条第七項に規定する団体漁業権をいう。以下この条及び第八十七条第九項において同じ。)を有しているときは、総会の決議を経て、当該団体漁業権に係る同法第六十二条第二項第一号ヘに規定する関係地区(当該組合の地区である区域に限る。)ごとに総会の部会を設け、当該団体漁業権に関し、第四十八条第一項第八号から第十号までに掲げる事項(同項第九号に掲げる事項にあつては、漁業権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止に限る。)についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 - 2 総会の部会は、その部会の設けられる前項の関係地区の区域内に住所又は事業場を有する組合員(准組合員を除く。)で組織する。

- 3~5 (略)

-

6 次の事項は、総会の部会を組織する組合員の総数の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。

- 一 団体漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更

- 二 漁業権行使規則の制定、変更及び廃止

- 7 (略)