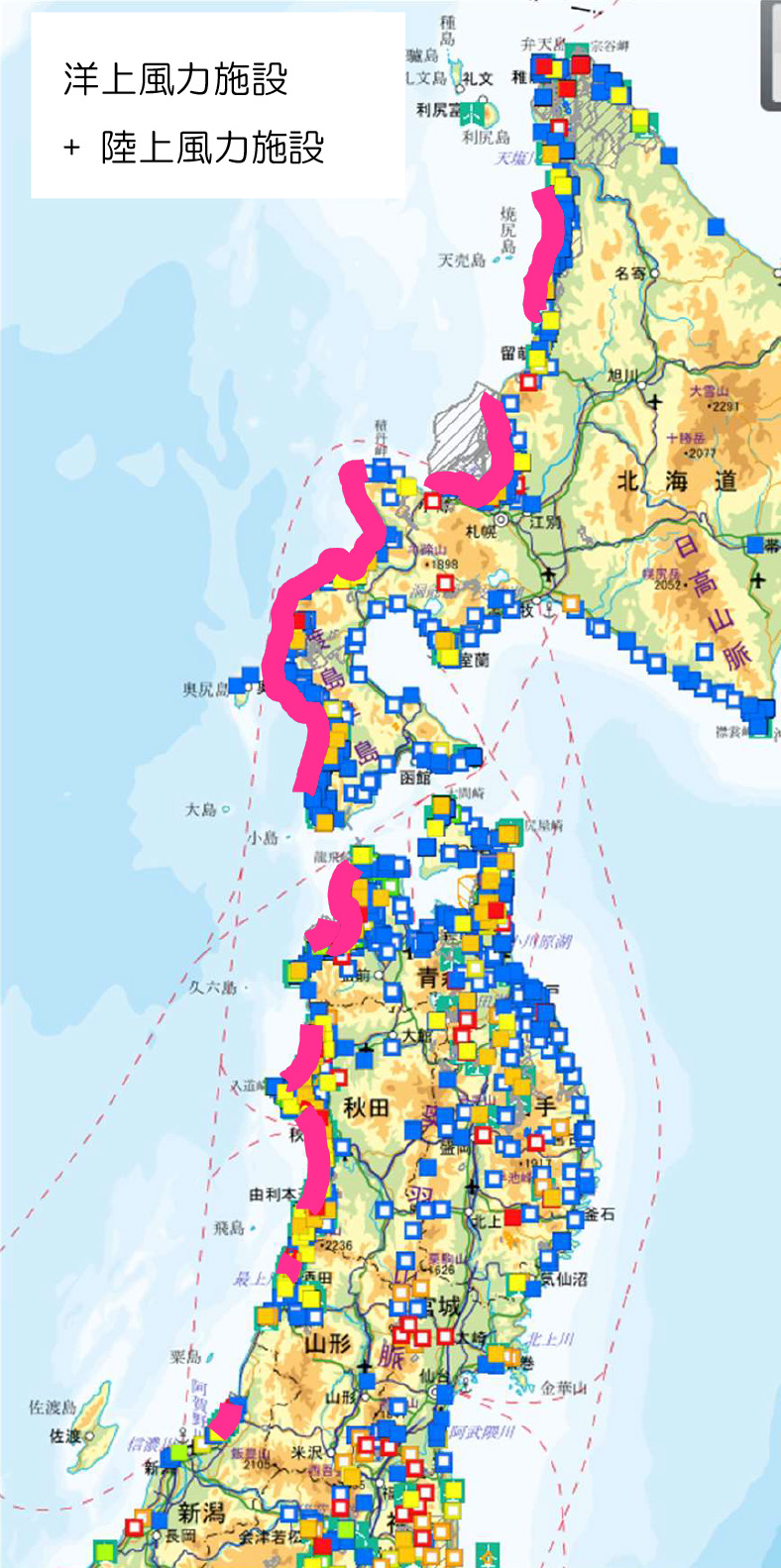

広範囲で事業が進められている本州・北海道の日本海側を対象に、水産海洋学の立場から今回水産振興648号で懸念点を検討した。

漁業振興策と事故回避

船舶衝突事故への安全対策については、国土交通省が技術基準の中で倒壊影響距離(基礎からのタワー高+風車半径)を示している。日本海難防止協会の「洋上風力発電事業に係る航行安全対策のガイドブック」作成や航行安全委員会の開催も進められている。日本周辺の自然災害リスクは高く、保険金額を抑えるためにも事業者は航行制限区域を設定したいと思われるが、漁業権行使規則の中で、天候等を考慮した操業制限をしつつ小型定置や刺網などの操業を実現するようなルール作りが必要である。

温暖化と魚礁効果

温暖化の下で海洋構造物による魚礁効果が発現すると、これまで季節的に回遊してきた温帯性肉食魚が長期にわたって滞留する可能性がある。孵化放流事業によるサケ稚魚の回遊ルートは風車が連続して設置される海域と重なり、放流されるサケ稚魚は魚類による捕食に連続してさらされる可能性があるため、影響調査が必要である。

回遊状況変化

回遊状況の変化による漁業への影響が懸念され、回遊性魚類を対象とした調査手法の検討が進められている。発電事業者には調査経費に懸念をもつところもあり、誰が主導して調査を行うのか早急な検討が必要である。

風車の発する音

スケトウダラでは繁殖行動の際、雄同士の威嚇行動と雌への求愛行動に異なる周波数の音を利用している。洋上風力発電施設から海中に伝搬する卓越周波数は14Hz〜400Hzの範囲にあり、150Hzの騒音は1km程度まである程度の音圧レベルで伝わっていくと報告されている。北海道日本海側のスケトウダラ産卵場は風車建設予定地と重なっており、繁殖行動の阻害が懸念される。

渡り鳥と海鳥

事業が計画されている区域は、日本列島の北西側にカーテンを引いたように配置されている。日本列島に飛来する渡り鳥は海峡や島伝いの経路をとるとされているが、バイオロギング研究による影響解明に期待したい。窒素循環からみた海鳥の海洋生態系への寄与は多岐にわたり、北海道利尻島では、営巣地の存在が昆布の良好な生産に結びついている可能性も示されている。

地球温暖化と風況

地球温暖化の進行によって日本周辺の風は2100年までに20%弱くなるとの予測がある。シミュレーションには高層ジェット気流の経路が大きく影響するが、温暖化に伴う風況変化が生じる可能性は高い。

漁業者へ拠出される金額の合理性

漁業者が基金への出捐による漁業協調策に期待する一方で、消費者への再生可能エネルギー発電促進賦課金の負担は大きくなってきている。ゼロプレミアムでも、再生可能エネルギー発電促進賦課金から漁業者へ支出されていると思っている消費者は多い。

これら懸念点の多くは個々の洋上風力事業では解決できない問題である。本州・北海道の日本海側全体で問題を共有し、統合的な調査と対応により解決策を見出していく工夫が必要である。