1. はじめに

私の水産業とのお付き合いは、顧客の石油会社が海洋油ガス鉱区権取得時に、応札に付加価値を付ける為に産油国の水産業援助提案を始めた2000年頃からとなります。本稿では海洋油ガス田事業導入のシステムエンジニアリングの漁業・養殖業への活用をご紹介したいと思います。

産油国はこの段階から石油会社の資金と技術活用で農業や水産業の育成を目論む様になりました。対象は陸上養殖から海面養殖の創出・振興中心の提案となり、昨今は対象海域の気象・海象関連取得データを解析後に産油国政府に報告し、水産業の発展に貢献するという形も出て来ています。

エンジニアリングは施設の建設・維持・操業・保守全般に対して事業者の知恵袋として活動します。水産業分野では漁業や水産資源の専門家のアドバイスを得て、養殖事業の施設運営や沖合域での海面漁業の漁場域の水温分布の変化、海潮流の強弱や気象状況などから魚類の動きを把握し、分布・回遊状況の解析を通じて漁業の安定化や効率化への貢献も支援策となっています。特にこれらの業務をAI活用のエンジニアリングで実行することが特徴です。

2. 養殖業への対応

世界の魚介類生産は海面漁業の生産量が頭打ちとなり、海面や内水面での養殖業が発展し、食用魚介類生産量の半分以上を占めています。わが国においても、従来の海面や内水面での養殖業に加えて閉鎖循環式の陸上養殖が急速に拡大しつつあります。この陸上養殖からエンジニアリングの導入が始まりました。

(1) 陸上養殖

黎明期は化学工場の建設と同じ認識でした。養殖用水槽の設備建設までで操業保守には関わらずでした。エンジニアリングが苦手な個々に特性がある生き物が対象である為でした。閉鎖循環水槽の操業保守状況の整理で操業最適値を探すのが事業成功への道筋ですが、黎明期はこれが理解出来ず机上理論で展開した結果、十分な成果に到達出来ませんでした。石油会社は操業保守の知見を将来への投資とし、解析・蓄積を進めた結果、現在では大規模陸上養殖を事業化しています。経済性の観点から高単価魚種(例えば、3,000円/kg以上)の選定も行われています。

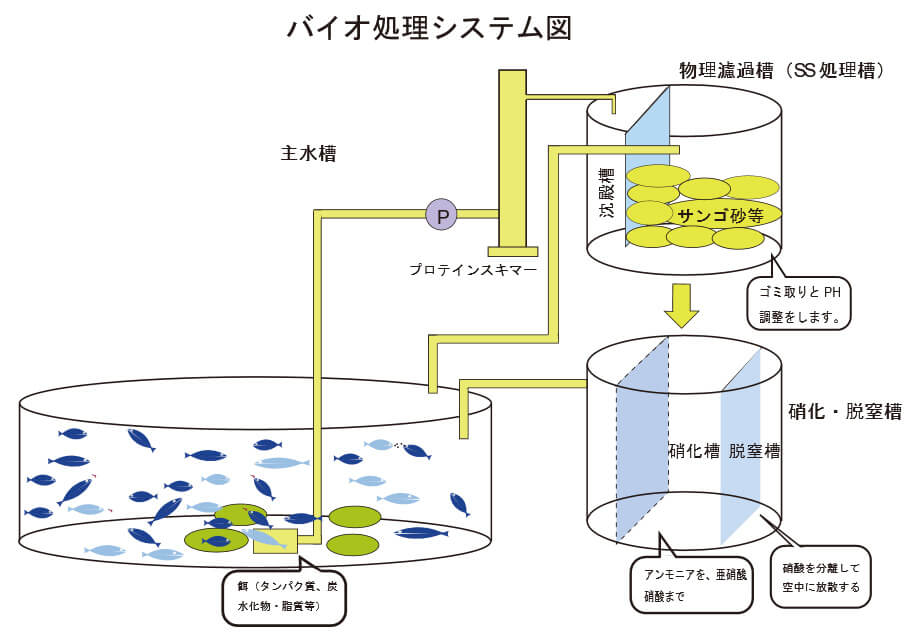

閉鎖循環式の陸上養殖施設は「水は処理して再生」が基本であり、図1に概念図を示しました。魚種毎に必要な薬剤や適した餌を使用し、施設操業・養殖魚の状況の監視システムを構築することが通常です。水槽の監視対象は下記が一般的です。

- 水質: 対象魚に適した水質か(溶存酸素、CO2、pH、水温、etc.)

- 流速: 水槽内の流速が適当か

- 排水: 予定排水基準との差異

- 濁り: 濁りの原因別対応(餌、糞、etc.)

出典:ジャパンマリンポニックス社 HP

個別的な養殖管理にはAIを活用し、全体の最適化にはDX(Digital Transformation)を適用するというのが欧米流の手法です。AIは蓄積データの解析により高効率の稼働条件を発見し、継続的な学習で精度を高めます。操業環境を人為的に制御することが可能な陸上養殖では効果は大きいと考えます。

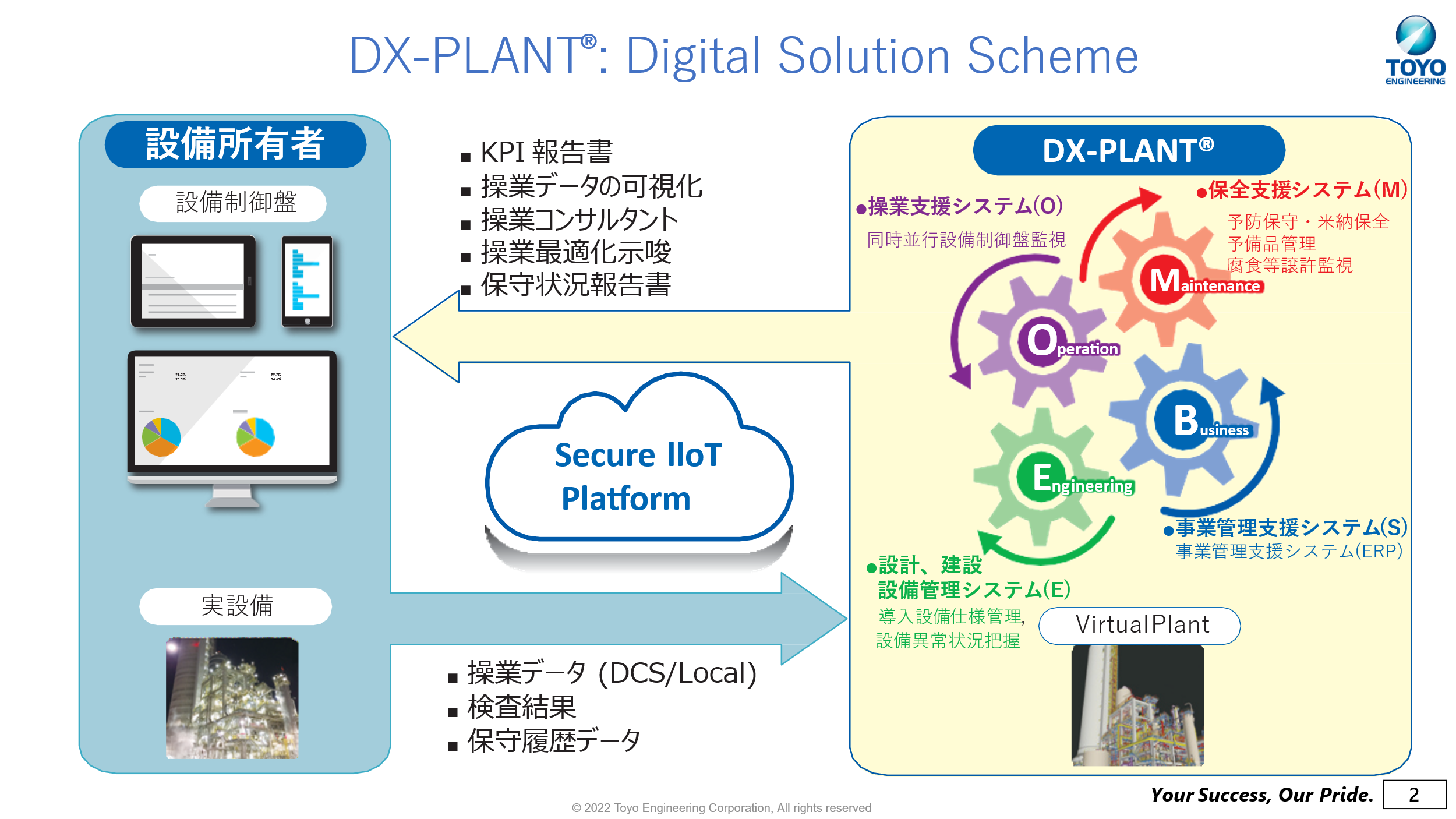

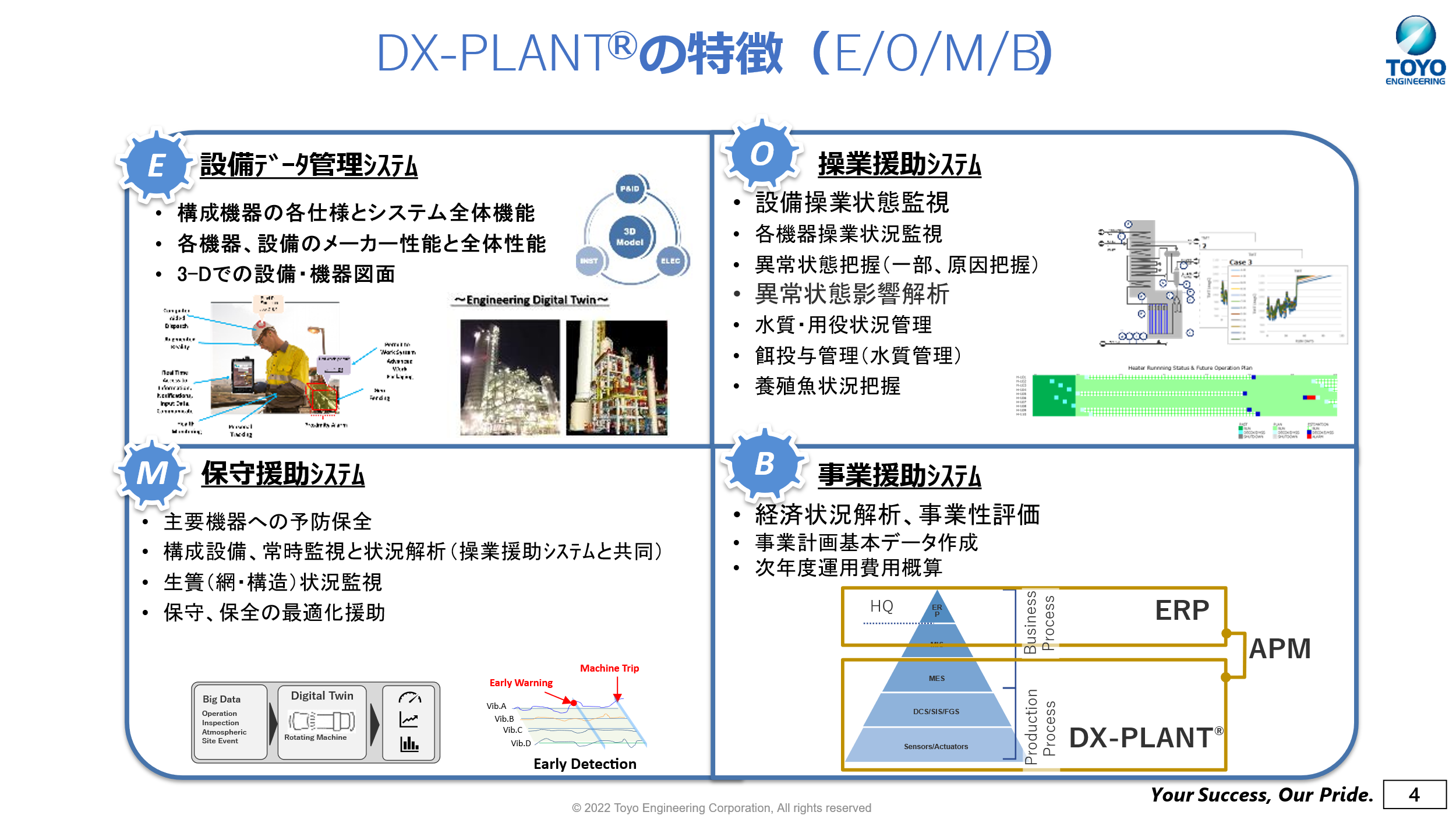

AIの包括的活用がDXであり、その概念を図2に、機能例を図3に示します。DX導入により省人化、省コスト化を目指します。なお、陸上養殖・海面養殖・海面漁業の何れでも適用が可能ですが、AIもDXも過去事例の解析に基づく判断である為、思考により新たな対処方法を導き出すことができる人間には及びません。

出典:東洋エンジニアリング(株) HP

出典:東洋エンジニアリング(株) HP

(2) 海面養殖

海面養殖は洋上生簀内での養殖であり水処理設備が不要となる一方、使用部材の腐食や網の破れ等が発生します。操業面では餌の供給が均一にならず、飼育魚の発育に幅が生じることが課題です。

海面養殖は海面漁業と同等の品質の魚を安定的、経済的に供給することが求められる為、省人・省コストが課題であり、陸上養殖と同様にAI・DX適用が期待されます。効率化の上昇には、養殖漁場や、その近傍の気象・海象条件データの蓄積・解析を必要としますが、データ収集は十分とは言えません。

データ収集には、係留型の観測ブイのネットワーク化や自律型無人探査機投入が有効とされますが、効率的、継続的、経済的なデータ取得・解析・蓄積と、地域での共有化が海面養殖の効率上昇の鍵を握っています。

3. 海面漁業への対応

海面漁業は、気象(風速・風向・温度・降雨量等)や海象(潮流・水温・流速等)の影響を大きく受けます。地球温暖化によりわが国近海でも気象・海象が変化しており、海面水温上昇や台風の大規模化などに加え、2017年夏からの黒潮の大蛇行がわが国の太平洋側の漁場形成に大きな影響を与えています。こうした状況が数年間の特異的現象であり、いずれ元に戻るのか、新しい状態として常態化されていくのかの判断が難しく、継続的な状況監視により動向を見定める必要が有ります。この監視結果の解析を通じて海面漁業のための精確な漁場予測も可能となると考えます。

そのため、わが国のEEZ海域での気象・海象を継続的に観測することが必要ですが、調査船を利用する方式はコストが膨大で、今後の持続可能性が課題です。既に人工衛星のデータ活用で洋上の気象・海象の現況把握や予測を通じてサンマなどの広域回遊性魚種の漁場探査や分布・回遊の予測は進んでいます。しかし、従来の手法では海洋の中・下層や細かい時空間スケールでの状況把握には限界があり、この解決のために自律型無人探査機(Autonomous Underwater Vehicle: AUV)の活用を検討中です。

4. 自律型無人探査機(AUV)の活用

AUVは、海中状況把握の最適機器と考えられます。漁場域や養殖施設周辺での継続的なデータ収集によって海象・気象の把握を行い、海中現象・魚の動き・海底環境の状態等を解明し、海面漁業や海面養殖業への貢献を期待出来ますが、機器を運用し調査を運営する資金の確保が課題です。

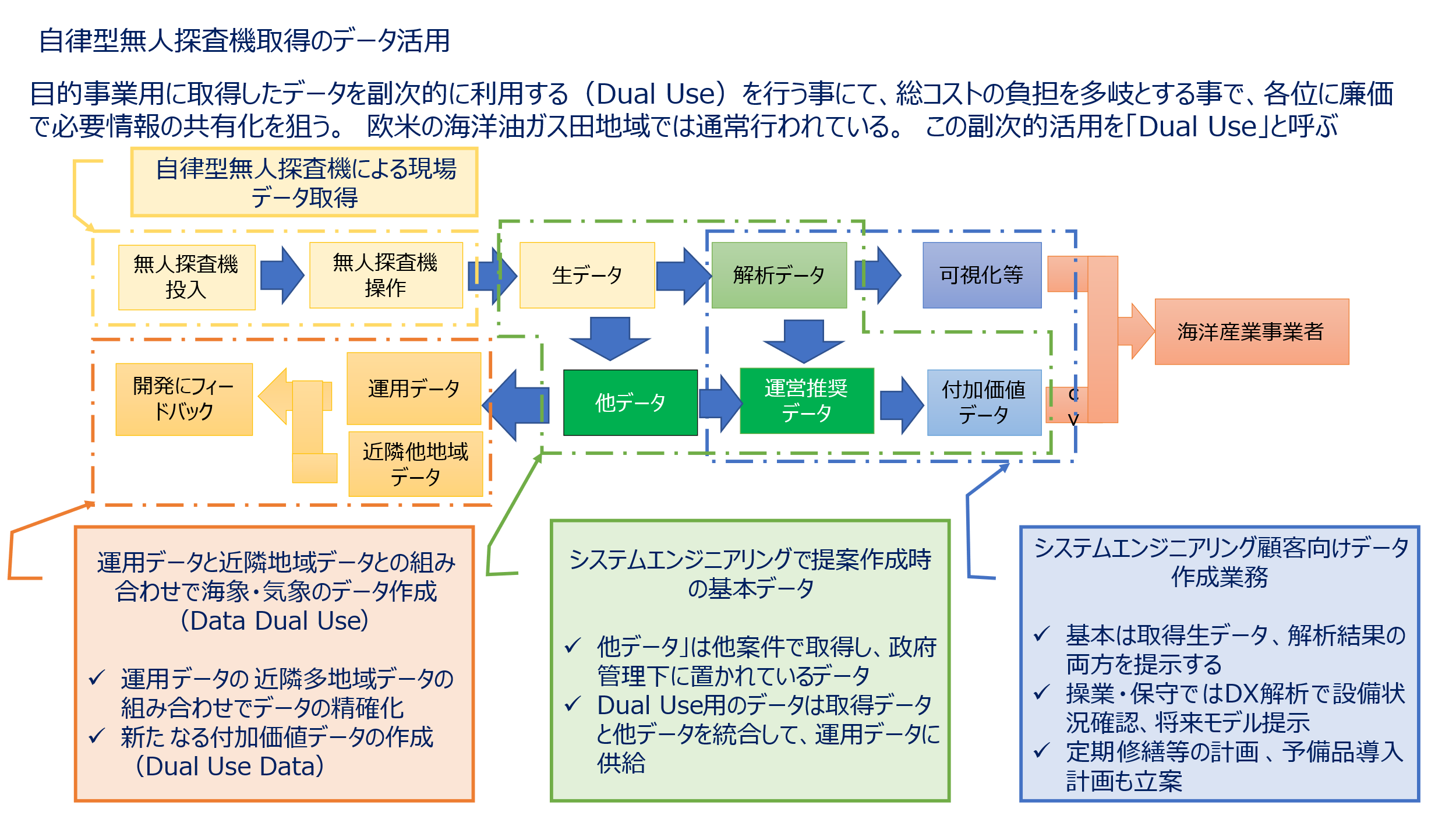

内閣府主催の自律型無人探査機戦略官民プラットフォーム(通称:AUV官民PF)では、海洋エネルギー開発・海底鉱物資源開発等の海洋産業でのAUV投入の意義と事業性を検討しています。事業性向上の観点から、取得した海象・気象情報を他の利用者に有償提供するネットワークシステムも検討しています。広域・複数海域での海洋事業による気象・海象データを相互に関連付けて解析し、精確な地域状況のデータ作成を目指します。これに海洋物理化学的な環境条件と魚の分布・回遊の関係について、水産研究者の長年の経験や知識と合体することで、最新の海洋環境に対応した魚の分布・回遊状況や漁場形成が推定可能となると期待しています。

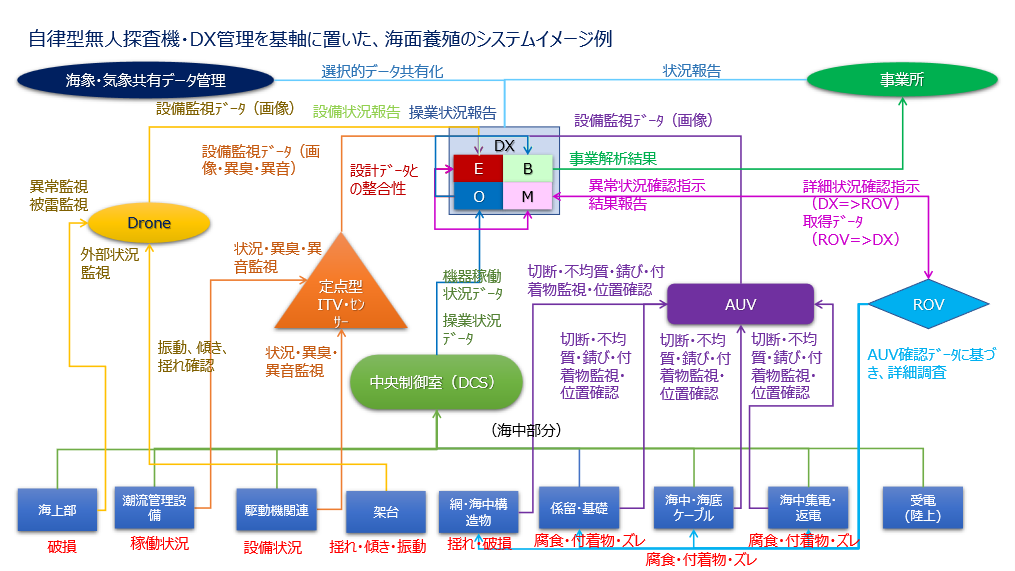

AUV官民PFでは取得データの転用をデュアルユースと位置付け、対象に海面漁業や海面養殖も含めています。欧米には、デュアルユースを事業モデル化した企業もあります。そのデータ活用のフローを図4に、海面養殖業に適用した場合のイメージを図5に示しました。

出典:海洋産業タスクフォース、WG06討議

出典:海洋産業タスクフォース、WG06討議

5. システムエンジニアリングの効果

システムエンジニアリングの導入効果の大きさは、陸上養殖>海面養殖>海面漁業の順であると考えます。養殖関連事業での効果は明確で、省人化・省コスト化に大きく貢献していると考えられ、大規模養殖や高価格魚の養殖での効果が特に大きいと考えます。

海面漁業においてシステムエンジニアリングが効果を発揮するのは、気象・海象のデータ化により魚の分布・回遊や漁場形成予測の精度向上であると考えられ、広域・継続的な観測とデータ蓄積により到達可能です。しかし、これを漁業側で単独に対応することは経済的にも厳しく、実現する手法としては、海外の事例にもあるようにデュアルユース展開が有望です。AUV官民PFの検討においては、デュアルユースの形態として、水産業側による解析後の気象・海象データの定期定額購入を検討しています。

海は未知の部分が多く、人間による解析可能範囲は限定的ですが、その解析範囲を拡大することで、水産業を含めた海洋産業全体の発展に貢献できればと考えます。特に、地球温暖化に関係すると考えられる諸現象や、従来の常識が当て嵌らない事象を新規取得データの活用で解明できればと考えます。

おわりに

欧米では、システムエンジニアリングの水産業への投入が始まっています。海域に油ガス田と漁場が共存する事から積極的に水産業へ関与するようになっています。

日本では水産業と他の海洋産業の間での利益共有の形が構築出来ていませんが、洋上風力発電等の再生可能エネルギー事業を筆頭に海洋空間利用が多様化しつつあり、水産業との共創産業も可能であると考えます。わが国のEEZでは海面漁業でも未知の部分が多く、効率的な開発を進めるにはAI・DX使用のシステムエンジニアリングの水産業への積極的な導入が期待されます。