1. 日本人と海、魚

魚ばなれが進んでいる

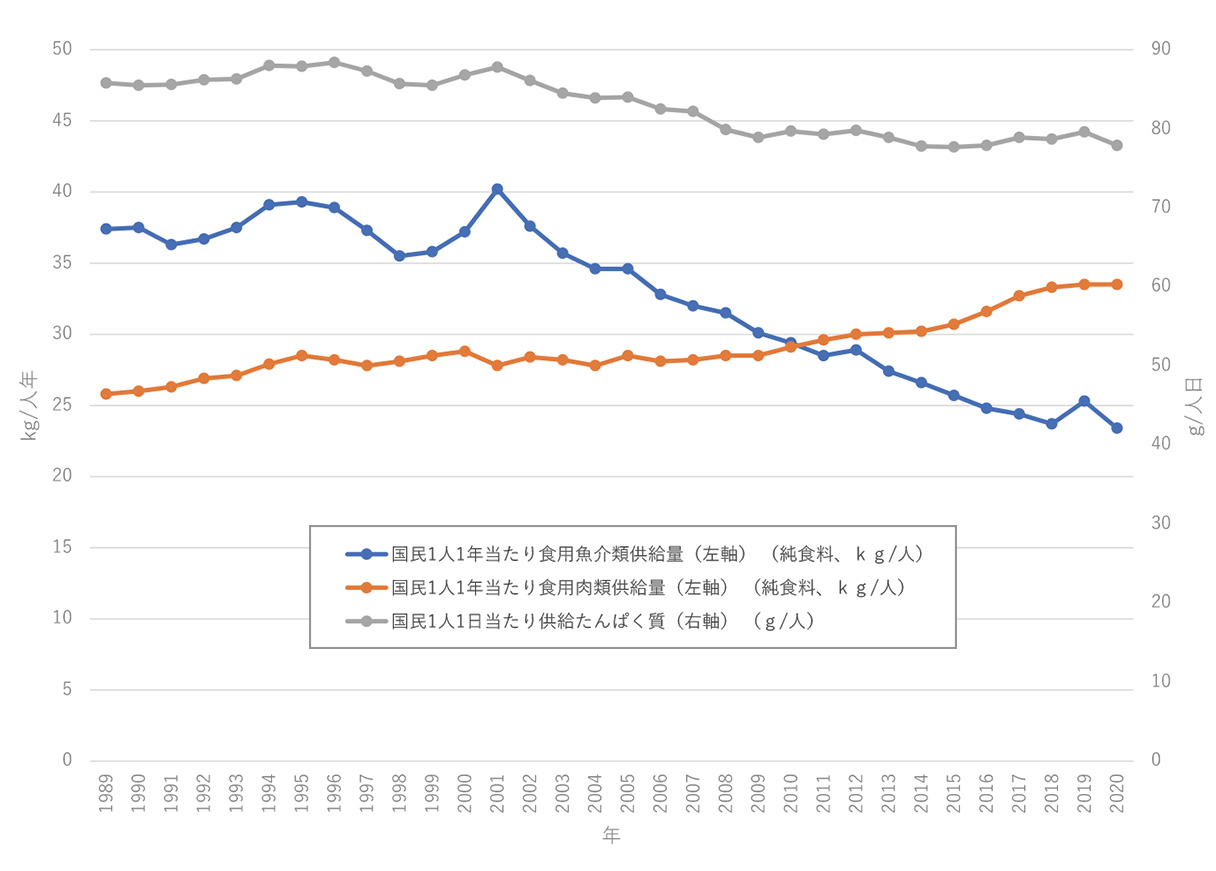

日本人の魚ばなれが進んでいる。農林水産省が毎年発表している食料需給表のデータによると、純食料ベースの一人一年あたりの魚介類消費量は、2001年の約40.2㎏をピークに減少に転じ、2020年にはおおよそ23.4㎏となった(図1)。この20年足らずで、実に4割以上の急速・大幅な減少である。一方で肉類の消費量は一貫して増加している。その要因としては、家庭内での魚介類の人気が下がっていること、魚に割高感があること(消費者物価指数をみると生鮮魚介類の価格が生鮮肉類や他の食料品全体よりも高い率で上昇している)、調理の手間がかかること、これらの結果として、タンパク質の摂取量自体が減少しつつある中で魚から肉への乗り換えが進んだこと、などが指摘されよう。

なお、魚ばなれが進んで国内の需要が減少すると、国内での消費に回される水産物の出荷量(これを国内消費仕向量という)が減少する。現在日本の水産物自給率(重量ベース)は、国内消費仕向量に対する国内生産量の比率で計算しているため、魚ばなれが進むと国内の漁業生産量が不変/減少しても自給率が上昇してしまうこともあるため、その解釈には注意が必要である。

海離れも進んでいる

この魚ばなれに関連する動向として、「海離れ」にも注目する必要があるだろう。レジャー白書によると、すべての余暇活動のなかで海水浴は、1998年までは上位20位にランキングする人気の活動であった。しかし2020年には上位40位にも入っていない(日本生産性本部2021)。2020年の海水浴参加人口は約270万人で、15~79歳人口に占める参加率はわずか2.7%であった。年代別にみると、30代の男女がそれぞれ6.1%、6.2%と共に最高値である。一方で若齢層の参加率は、10代の男女3.1%と3.2%、20代の2.5%と3.7%であった。海洋関連のレジャーで海水浴よりも参加が多いのは、特に男性に人気の高い釣りの550万人(5.6%)であった。しかし年齢別にみると10代・20代の若齢層男性(8.3%、6.1%)よりも、30代、60代、70代以上の男性(10%、8.6%、14.7%)が高い参加率となっている。いわば、海は若者のレジャーの場では無くなってきているのだろうか。

このような傾向をさらに裏付けるデータとして、日本財団が2017年に全国の11600人を対象に行った意識調査によれば、日本人全体でみると2人に一人が「海が好きだ」と回答しているものの、若い年代ほど海に親しみを感じていないことが明らかとなった(日本財団2017)。たとえば10代の3人に一人が、海と接していても心地よくない、約4割が海に入ることが好きではない、と回答している。一方で、50代60代の4割以上は、海に「とても親しみを感じる」と答えている。同じく日本財団が2019年に行った調査では、このような海離れの要因として、子供のころに海に遊びにいった経験がすくないことが挙げられており、また、海に行きたくないと考えている人ほど、生活排水やごみ排出、ペットボトルの使用など自分の日常行動と海の保全の関係を意識していないことも明らかとなった(日本財団2019)。

背景には大きな自然ばなれ

これらの諸要因に加え、私はさらにもう一つ指摘されるべき大きな要因があると考えている。それは「自然ばなれ」だ。東京大学大学院工学系研究科(都市工学)の曽我昌史さんらの研究によれば、現在多くの先進国で自然と接する経験の消失(Extinction of Experience)が急速に進んでおり、それが人々の健康や生活の質を害するだけでなく、自然に対する興味や関心、保全意識を大きく低下させているという(Soga and Gaston 2016)。これこそが、自分の日常行動が海に与える影響への無関心につながる根本的なメカニズムであろう。そして曽我らが明らかにしたさらに深刻な問題は、こうした無関心は当人のみで完結するのではなく、その家族や友人関係を経て子や孫へと引き継がれ、長期的な悪循環を生み出しうるという点である。こうして世代を超えた経験の消失が続くと、ひいては我々の先達が紡いできた魚食文化や、海辺の利用に関する伝統・知識なども失われてしまう(堀・山北2021)。特に文化の消滅は不可逆であり、一度なくしてしまうと、もう元に戻すことはできない。生物多様性とともに、文化的多様性の保全の重要性が謳われている所以である。

悪循環を断ち切り持続可能性に向かうための“魚食”

その一方で、魚を食べたいというニーズは確実に存在する。たとえば回転ずしなどは手軽かつ安価で老若男女ともに人気が高く、特に休日の昼などはチェーン店の前に家族連れの長蛇の列ができているのを見かけることも多い。(一社)大日本水産会が2019年に全国の20代~60代の男女1000人に実施した調査によれば、魚料理は肉料理に比べて「健康に良い」「旬の美味しさがある」「低カロリー」などの評価をうけており、全体の94%が「魚料理が好き」と答えている(大日本水産会2019)。また、よく知られているように、水産物には不飽和脂肪酸やアスタキサンチン、タウリン、アルギン酸など多様な機能性成分が含まれており、その適切な消費により脳の発達・認知症予防、血栓予防、抗酸化作用、動脈硬化や心疾患予防、コレステロール低下などの効果を期待することができる。上述の大日本水産会の調査では、子育て世代30~40代主婦層のうち94%が「子供にもっと魚を食べさせたい」と回答している。同様に、農林水産省が2019年12月から2020年1月にかけて消費者モニター987人に行った調査でも、今後魚を食べる量を増やしたいと考えている消費者は58.9%、食べる頻度を増やしたい消費者が64.1%であった(農林水産省2020)。令和2年度水産白書の特集「マーケットインの発想で水産業の成長産業化を目指す」では、美味しさのみならず食の安全性や持続可能な漁業への関心の高まりといった多様な消費者ニーズに応じた水産物供給の重要性を指摘している。

もう一つ重要な点は、世界の食料安全保障と気候変動の緩和という文脈でも、魚介類の重要性は今後ますます高まっていくという点である(Costelo et al. 2020, FAO 2020a,b)。農林水産省の試算によれば、牛肉1kgの生産に必要な穀物の量はとうもろこし換算で11kg、同じく豚肉では6kg、鶏肉では4kgとなる。畜産飼料のほとんどを海外から輸入している日本人は、海外の広大な農地を、直接の消費ではなく、自らの食する畜肉のために非効率的に使っているということにもなる。一方、タンパク質1キログラムを生産する際に排出される温室効果ガス排出量(カーボンフットプリント)を推定した最近の研究では、水産物の排出量が牛肉をはじめとする他の畜肉類より低い値であることを示す知見も整備されつつある (Poore and Nemecek 2018, Gephart et al. 2021, Sugimoto et al. 2021など)。中国をはじめ経済成長と人口増加が進む国々が、今後これまでと同様に牛肉をはじめとする畜肉食を拡大させていくと、2050年までのカーボンニュートラル世界の実現や1.5°C目標の達成は極めて難しくなる。

つまり、地域の旬の水産物を美味しくいただくこと(地産地消、旬産旬消)が、持続可能で健康なライフスタイルの一つのモデルなのである。東京湾の集水域に住む3000万人が、できるだけ東京湾の旬の魚を美味しくいただくことで、陸から海に向かう物質の流れを、部分的に海から陸に戻すことになる(磯部2010)。東京湾の季節感や気候風土を感じるとともに、生産・輸送・保存に係るエネルギーを低く抑えることもでき、沿岸域の地域活性化にも貢献できる。本稿では、こうした東京湾の魚食普及の一環として、我々が行っている活動の一端をご紹介したい1。

- 1:本稿において東京湾とは、房総半島の洲崎と三浦半島の剣崎を結ぶ線の北側海域、いわゆる広義の東京湾を意味する。

牧野 光琢まきの みつたく

【略歴】 佐賀県唐津市生まれ、愛知県立旭丘高等学校および京都大学農学部水産学科卒、ケンブリッジ大学修士(Development Studies)、京都大学博士(人間・環境学研究科)。横浜国立大学博士研究員、水産研究・教育機構水産政策グループ長等を経て、現在は東京大学大気海洋研究所教授。日本水産学会水産政策委員長、日本海洋政策学会学術委員長、北太平洋海洋科学機構(PICES)人間領域議長のほか、水産庁、環境省、文科省、等の委員を務める。主な著書に、Fisheries Management in Japan(2011)Springer、日本漁業の制度分析(2013)恒星社厚生閣、日本の海洋保全政策(2020)東京大学出版会、など。

水産振興 636号

水産振興 636号