講演 洋上風力発電をめぐる動き

司会 最後になりますが、海洋水産技術協議会議長、(一財) 東京水産振興会理事の長谷成人様から、「洋上風力発電をめぐる動き」と題してご講演いただきます。よろしくお願いします。

長谷 長谷です。よろしくお願いします。洋上風力の最近の動向ですが、国内では秋田で2件、銚子で1件を落札・受注した三菱商事が500億円余りの減損を発表して、事業をゼロベースで見直しするような報道もあって、なかなか見通しが難しいというか、どちらかというと世界的にも国内でも減速、ブレーキがかかっているような状況でありますが、それでも新しいエネルギー基本計画では再エネを核にしていくという話だし、先週あたりの国会審議でも、その中で洋上風力が切り札だというようなことを担当大臣が答弁しているという状況です。ですから、きちんとその状況・動向を、水産関係者も把握しておく必要があると思っています。

まずこの演題の背景写真では海上に風車が林立していますが、最近流行りのフェイクの合成写真ではなくて、去年の夏にオランダに行った際、実際に林立する風車群を体感をしてきた時の写真になります(図36)。

再エネ海域利用法ができた時は水産庁の長官をさせていただいていました。退職後、菅総理によるカーボンニュートラル宣言により、高さ300メートル規模の風車を洋上に何千本も建てるという国家目標が設定される動きになって、おいおい大丈夫か、ぼんやりしていたら大変なことになるなと思い、いろいろと勉強をしたり、情報発信をしているうちに深みにはまって、もう5年ぐらいになります。今月末は韓国からもお声がかかって、話をしに来てくれということになっています。

洋上風力についていろいろな方とお話する中で、少しかみ合わない方もいるので、まずそもそものところのお話をします。1950年代から60年代以降は臨海工業地開発や農地造成により多くの海が埋め立てられました。埋立てで多くの漁業者が廃業してしまっただけでなく、藻場や干潟も大量に失ったということが、現在まで漁業生産へのボディーブローとして効いていると思います。また、海が無くなるということで事前の漁業補償が行われて、漁業者への補償金が分配される中で事業が進められたということが、従来の臨海開発だったわけです。そういうことがある中で、洋上風力の話が出てきた時に、それまでの反省も踏まえる形で (一社) 海洋産業研究会さんが提言を出しました(図37)。キーワードとしては「漁業補償から漁業協調へ」ということで、Win-Winの形をつくるという話です。風車の基礎部分に魚礁効果があるだとか施設の保守点検で漁業者を雇用するなどの方法で、Win-Winの関係性を築くというコンセプトだったわけです。

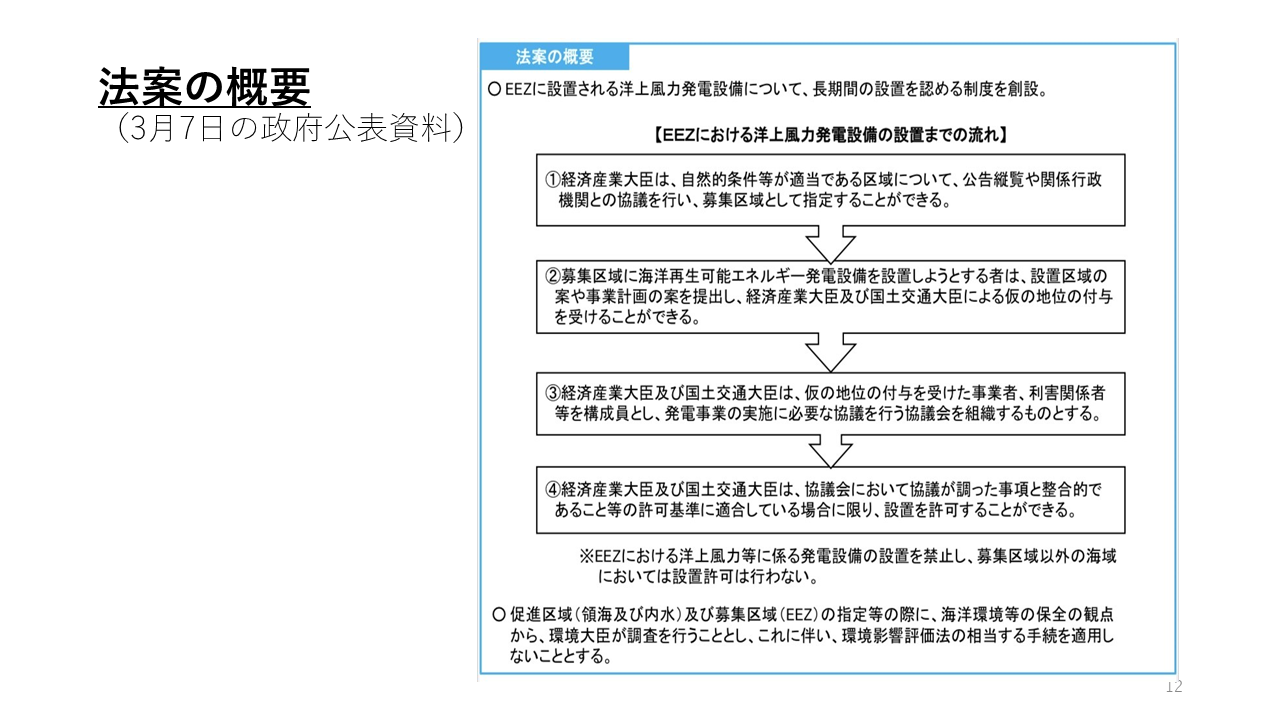

その延長として再エネ海域利用法ができて、その法律の中で、「漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること」が、促進区域の指定など、事業を進める上での条件ですということが定められました。このスライドは法律制定以降の動向をまとめたものですが、今国会では、これをEEZまで広げるという法案が提出されて、近々に審議される予定になっています(図38)(注:2025年6月3日「海洋再生エネルギー発電設備の整備に関する法律」成立)。

この「支障」の内容ですが、直接的に操業ができなくなるという影響と、施設ができることによって間接的に資源や漁場に影響があって最終的に漁業者の収入が減るという2つの側面があると思います(図39)。漁業に支障を及ぼさないことが見込まれることについて、事前の漁業者への補償を前提にしていない中で、この図では漁業者の対応について積極的な賛成、消極的な賛成、積極的な反対、消極的な反対ということで色分けしているのですが、少なくとも、本当は気に入らないけれども仕方がないかというところまで、いわゆる受忍のレベルまで持っていかないと、合意形成できないと思います(図40)。

ただ、例えば現場の漁協組合員の頭がみんなすっきり整理されているかというとそうではなくて、これまで原発や火力発電所建設などで補償慣れしてきたような組合員も含めて、今回このスキームの中で合意形成していかなければいけないということは、すごく難しいなと感じます。

また、漁業種類により洋上風力との関係性も異なり、それを類型化したものがこのスライドです(図41)。3つのタイプに分けていますが、まず、動き回らない磯根や根付の資源を対象とする釣りや潜水などの漁業では、先ほど言ったような魚礁効果などのメリットがあり合意形成が比較的にはしやすいです。本日は渋谷潜水の渋谷さんもご出席ですが、水中映像で魚礁効果がかなりあることを確認いただいています。

一方、同じ沿岸漁業でも、回遊魚を待ち受けて獲る定置網では、洋上施設の設置により魚の回遊経路が変わってしまい、魚が来なくなってしまうのではないかといった懸念が出てきますから、合意形成は難しくなります。実際に福井県のあわら沖や佐賀県の唐津沖ではそのような意見が出ています。

3番目の沖合漁業、例えばまき網、底びき網、浮きはえ縄などについては、そもそも漁場に何十本と風車が建ってしまったら、それは障害物以外の何物でもないということです。魚礁効果だとか、先ほどは海藻養殖の沖合展開によるブルーカーボン対策というお話もありましたけれども、逆にそういう沖合の浮体式で中に入れない、使わせてもらえないところでたくさん海藻を生やしたらそこに回遊魚が密集してしまう、それでなくても密集してしまって獲れなくなってしまうのではないかと心配している時に、余計にそんなことはしてくれるなという話になってしまうと、先ほどご質問を聞きながら思っていました。

そういう中で、このスライドのとおり法律に基づいて協議会を設置するわけです(図42)。

協議会は、経産省、国交省、農水省、都道府県、市町村のような行政関係者の他に関係漁業者が組織する団体、その他の利害関係者で構成されます。漁業については、発電事業者側から出捐される協力金や漁業振興策を協議して、合意を形成していくというスキームになりますが、先ほど言ったように、最低限、関係漁業者が地域全体の振興のために、個人的には賛同しかねるが止むを得ないと思うぐらいのところまで行かないことにはうまくいかないということです。その下にも書きましたけれども、構成員となった者は、関係漁業者全員からの委任、臨海開発の漁業補償の時には皆さんから委任状を取って臨みなさいよということが水産庁のスタンスでしたが、そういうことは行われていないわけです。そうすると、法律的に言うと無権代理ということで、関係漁業者が損害を受けるような内容に同意する権限はありません。協議会にいろいろな形で、必ずしも組合長である必要はないですが委員が入りますけれども、誰かが損害を受けるような話について、支障がないと痛みを伴わない人が言っても、それは法律的に効果がないわけです。それでも協議会に参画していくわけですから、そういう関係だということをよくよく考えていく必要があるということをお話ししておきたいということです。

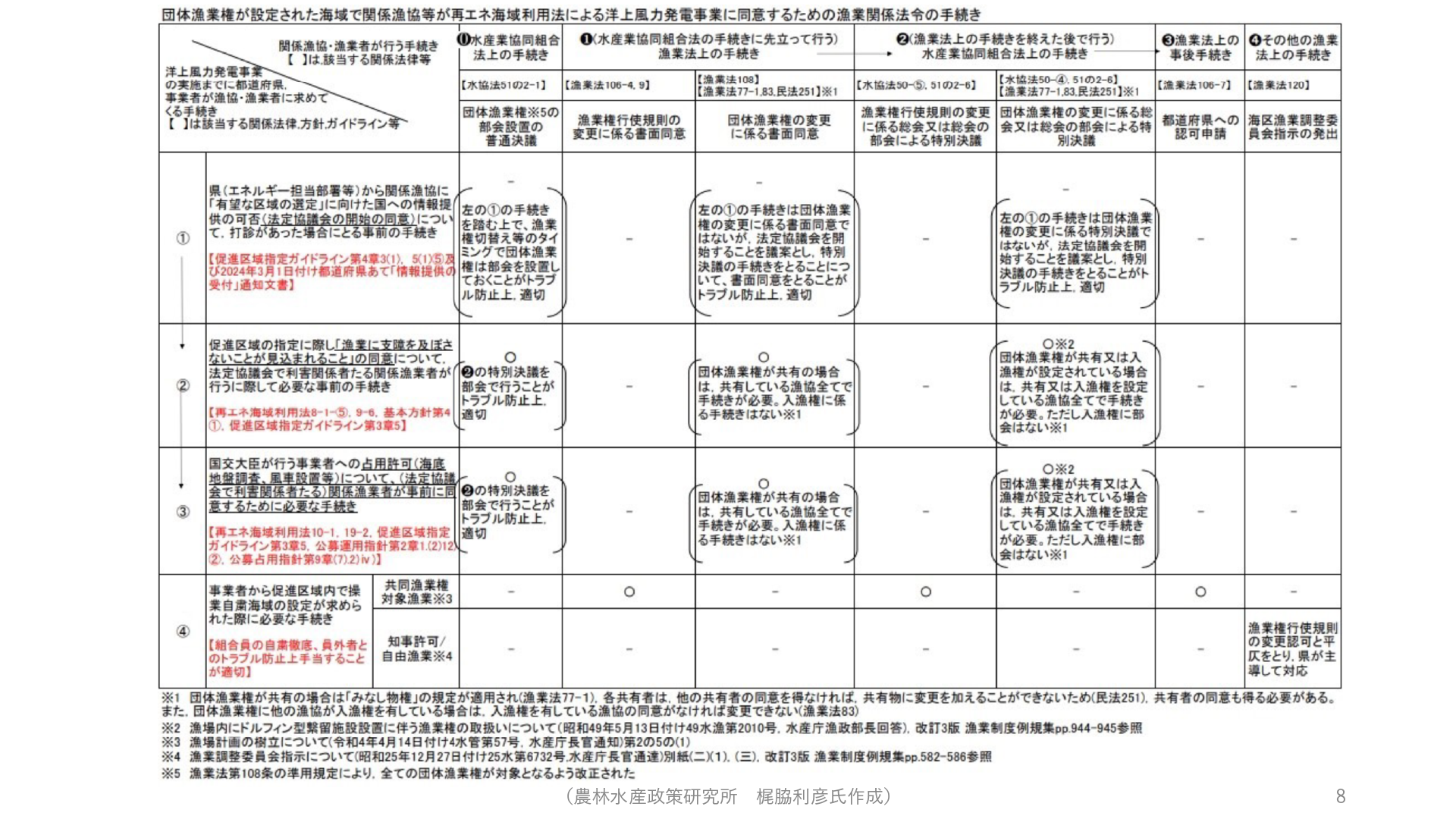

このスライドは、本日ご出席ですけれども、農林水産政策研究所の梶脇利彦さんがまとめた、漁業関係法令手続きに関する表です(図43)

共同漁業権などの団体管理漁業権の設定海域に何十本と風車を建てる話ですから、これは法律的には漁業権の変更に該当するということです。それには多くの法的手順があるので、忘れずにきちんと合意形成していかないと、かつての臨海開発の時の反省ですけれども、組合内部での争いごとを招き、訴訟沙汰になってしまうリスクが生じますので、よくよく気を付けていただきたい。

その点について詳しく説明すると長くなるので、ここでは省略しますけれども、(一財) 東京水産振興会のウェブサイト「水産振興ONLINE」のコラムで梶脇さんに詳しく解説いただいています(水産振興コラム「進む温暖化と水産業」第39回:洋上風力 漁業者の同意をめぐる法的手続きの解説)

本日は200人近い方々に参加していただいていますけれども、漁協関係者がもっと多く参加してくれたらよかったのにと思っています。争いごとを避け、しっかり取り組んでいただくために、漁協関係者の皆さんは梶脇さんの解説をぜひ参考にしていただきたいと思います。

少し補足しますが、洋上風力施設の影響により共同漁業権など団体漁業権の変更を行う必要がある場合は、当該漁業権漁業を営んでいる組合員の3分の2以上の同意が必要だというのが漁業法の規定です。しかし一方で、漁協は組合員のために奉仕する団体であり(水産業協同組合法)、また、漁業への支障が見込まれないという条件で実施するという再エネ海域利用法の考え方からしても、実際に不利益を被る組合員が存在する場合は、その人たちの立場や意向を無視して、機械的に3分の2以上の同意で計画を押し切ってよいという趣旨では全然ないわけです。仮にそういう人がいるのであれば、代替漁場を用意するとか、代わりの漁業ができるように措置するなどの方法で合意形成をしていかなければなりません。そもそも漁業権には物権的な妨害排除請求権や妨害予防請求権という強い権利性がありますので、丁寧に進めなくてはいけないということを念押ししておきます。

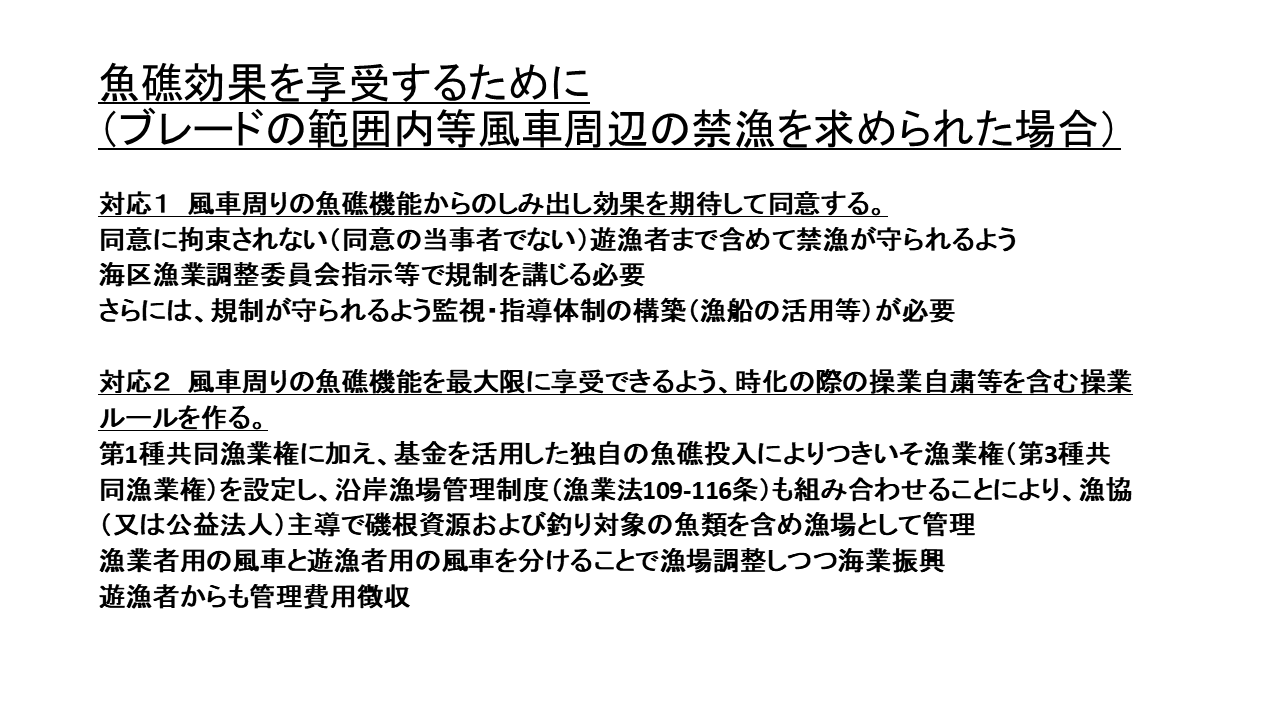

関連して、先ほど魚礁効果が見込めるという話をしましたが、各地の例を見ても確かにそうした効果があり、魚が増えています。しかし、風力発電事業者としては、保守管理や事故防止の観点からブレード下など風車周辺では漁業をしてほしくないと言いがちなわけで、禁漁となる可能性があります。その場合に漁業者側はどのように対応し、同意すればよいかを整理したのがこのスライドです(図44)

まず「対応1」ですが、風車周辺での禁漁に合意することは、魚礁機能により増えた魚がさらに周囲に拡がるという染み出し効果に期待し、禁漁区域外での資源を利用するという前提条件があると思いますけれども、そのためには禁漁の厳守が担保されていないといけません。同意の当事者ではない遊漁者なども含めて海区漁業調整委員会の指示などにより規制が徹底される必要がありますし、さらには、地域外から密漁者がやってくる可能性がありますから、規制と共に監視体制なども整備しないと、せっかくの魚礁効果も享受できません。

もう1つ「対応2」としていますが、発電事業者から出捐される協力金の基金を活用して漁協が独自に魚礁を投入し、つきいそ(築磯)漁業権(第3種共同漁業権)を設定するとともに、沿岸漁場管理制度を組み合わせて磯根資源や釣り対象の魚類も含めて漁協主導で管理する方法があります。そして、風車周りを漁業者用の漁場と、遊漁者用の漁場のように分けることで地域振興や海業振興につなげていく。遊漁者からも必要な管理費用を徴収できるということで、各地の漁協の相談に乗っているようなコンサル企業の方には、こうした法制度をよく勉強していただきたいということでご紹介します。

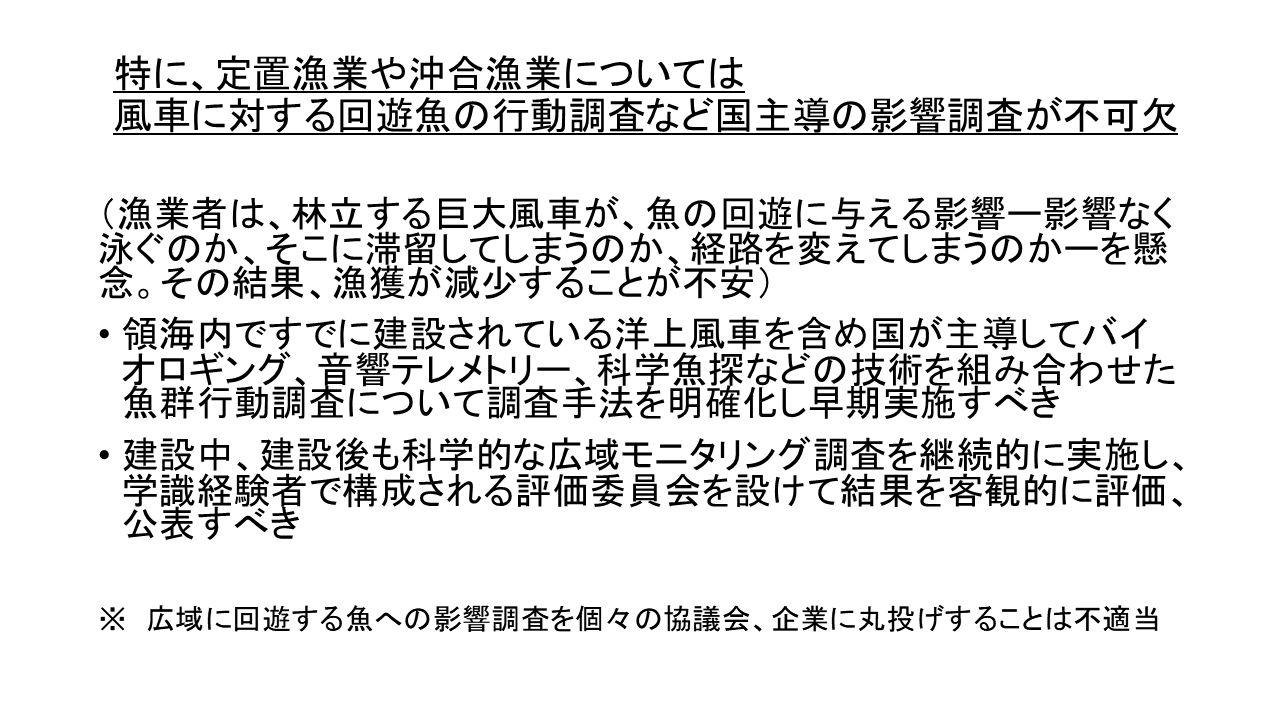

次に回遊魚の問題です。先ほど定置漁業や沖合漁業について話しましたが、何十本と風車が林立した時に魚の回遊はどうなってしまうのか、漁業者にとってはさまざまな心配が出てくるわけです。そうした懸念や不安を払拭するためには、回遊経路等に関する影響調査を国主導で行うことが不可欠だと思います(図45)。

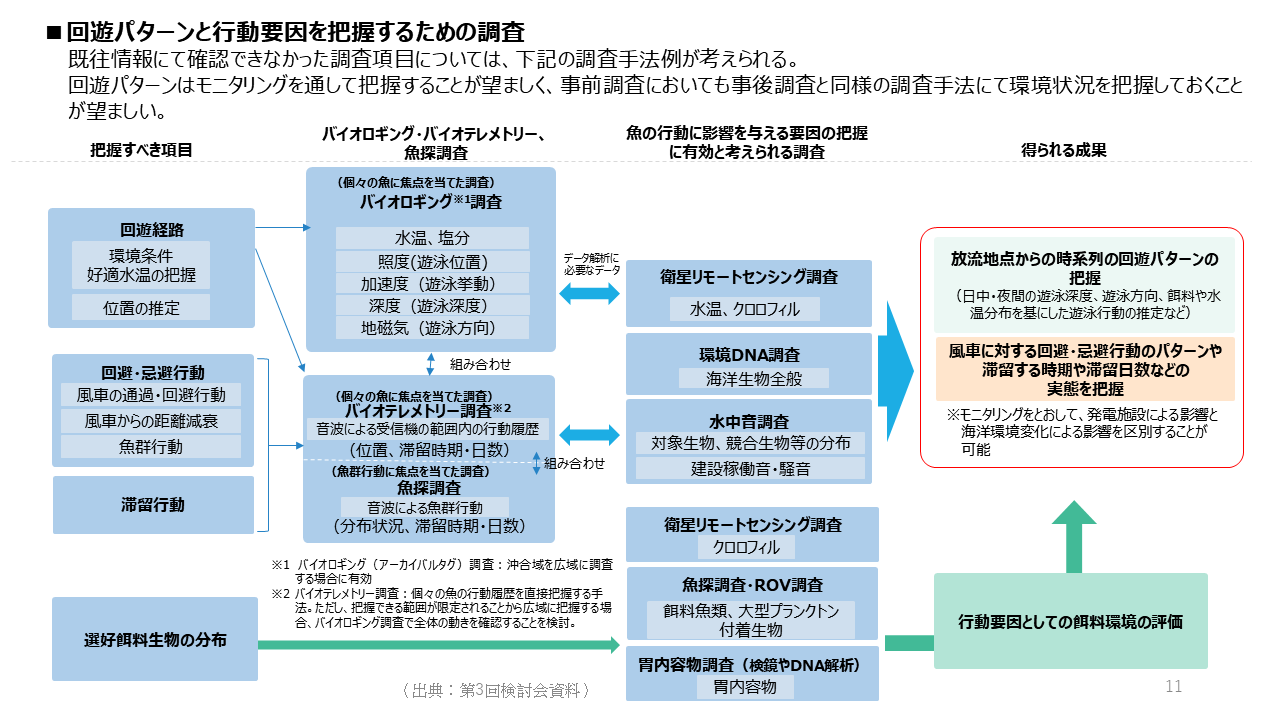

そこで昨年度、内閣府事業として「水産資源の回遊行動等の把握に係る調査手法検討会」を立ち上げてもらいまして、研究者や水産団体の方々に委員を務めていただき、バイオロギングやバイオテレメトリー、計量魚探等の組み合わせでの調査手法を提示しました。これも近日中に内閣府のホームページで事業報告などが公表されると聞いていますので、注目していただければと思います。

(注:内閣府公表資料 https://www8.cao.go.jp/ocean/policies/kaiyuchosa/kaiyuchosa.html)

これら調査手法の体系をこの図にまとめました(図46)。今年度はこの実証をやってみようという方向で考えています。既に港湾区域中心ではありますけれども風車が建っているわけなので、実際に調査を実証的に行って手法を確立していくことが重要で、建設中や建設後も科学的なモニタリング調査を実施して、学識経験者で構成されるような第三者機関で評価、公表していくということが大事ではないかと思います。また、回遊魚ですから北海道から九州・沖縄までを回遊するような資源への影響を考える時に、協議会単位や受注企業単位で、個々に同じようなことをやっていても効果的なモニタリング調査にはなりませんので、ここは国主導により手法も統一する形で、一つの考え方で対応していくということを基本として準備をしていく必要があると思っています。

洋上風力については、対象をEEZまで拡大するということで、先月に改正法案が提出されました(図47)。中身は昨年廃案となったものと基本的に変わっていないということですが、政府内で行政機関との協議をした上で募集区域を指定して、それに企業から手を挙げてもらって、協議会をつくって合意形成していくという中身になっています。

法案のうち、漁業との関連条項を次のスライドに抜粋しました(図48)。下の38条1項で、「事業の実施により、漁業に支障を及ぼすおそれがないこと」とあります。これは基本的に同じような考え方ですが、32条の募集区域の指定でも「事業の実施により、漁業に明白な支障が及ぶとは認められないこと」ということで、募集区域の要件になっています。

そういう中で、沖合漁業との協調策についての要点をこちらにまとめました(図49)。

そもそも洋上風車は沖合漁業にとって障害物であり、物理的・空間的に共存できないので、漁場と棲み分けることが大前提だと思います。そして、空間的な棲み分けがなされても、回遊経路の変化など水産資源への影響という懸念は残ります。それから、沖合漁業者は広い水域を移動して操業していますから、個別の案件ごとに、これは大丈夫ですか、この計画は問題無いですかなどと事業者からその都度、意見や判断を求められても対応できず、切り売りのような形での合意形成はなかなかうまくいかないので、全体像を示していかなければならないだろうと思います。

具体的には、まず発電事業者側団体などが調査した風況や水深等により、こんなに日本の沖合にはポテンシャルがありますよという従来のデータに、漁業操業実態のデータを重ね合わせることにより、沖合漁業者にとって支障となる水域は除外して、調整候補の水域はこれだけありますというものを提示してあげる必要があります。また、音響テレメトリーだとかバイオロギングの調査手法を明確化すること、個々の協議会単位ではなく、必要に応じて連合した協議会をつくって対応していくことが有効だと思います。国主導で事前・事後の影響調査モニタリングを継続していくということだと思いますが、それだけやって何とか合意形成をしようとしても、やはりそうはいっても海の中のことだから何が起こるか分からないという心配はどこまでいってもあります。その時に備えて、今、個別の協議会単位、受注企業単位で協力金への出捐ということを考えていますけれども、沖合の話だから、どの風車群が影響したのかは判断がなかなか難しい話ですから、連合・合同して塊が大きな基金をつくったらどうかというのが私のアイデアです。

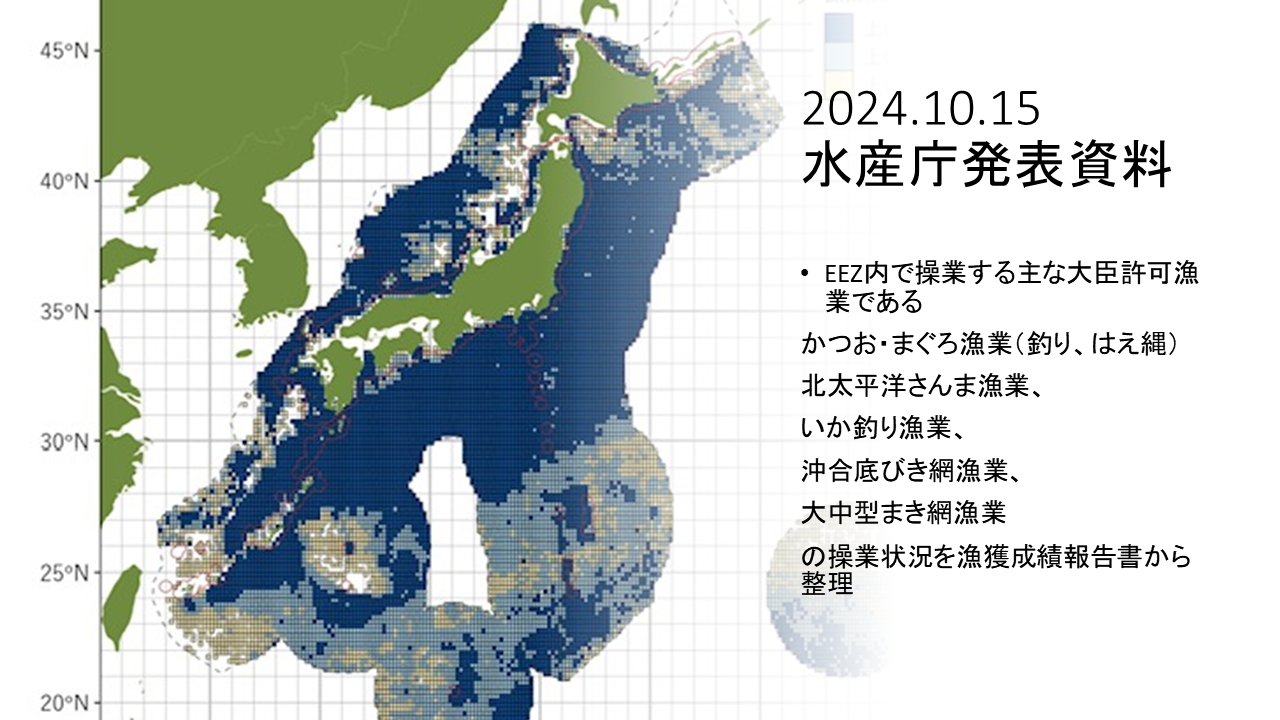

棲み分けに関して言えば、水産庁が昨年の10月15日に、捕鯨などは入っていないのですが、主な大臣許可漁業の漁獲成績報告書に基づき、過去10年こういうところで操業実績がありますという図を発表しています(図50)。

(注:水産庁公表資料 https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/eezriyou.html)

これは大臣許可漁業だけですので、沖合は大臣許可漁業が主体とはいえ、知事許可漁業、自由漁業もないわけではないので、そこら辺の情報も水産庁にはさらにきちんと整理してもらう必要がありますけれども、ひとまず大臣許可漁業の実績がこうして整理されています。

関連して、海洋基本計画では海洋空間計画についても記述があり、こうした海洋開発については、「海しる」(海上保安庁が運営する海洋状況表示システム)に情報共有・可視化するということが閣議決定されています(図51)。

そうした仕組みにおいて、農水省は「洋上風力発電事業を目的とした海域利用の調整に当たっては、漁業者等との調整が円滑に図れるよう情報提供を行う」ということが書かれています。そうした調整を通じて候補水域が絞られていくと思いますが、それだけではなく、国防上そこは駄目だよという制約が防衛省から出てきます。そういうことについても、海洋基本計画では「風力発電の導入拡大と安全保障の両立を図るための政策の推進に取り組んでいく」と書かれていますけれども、防衛省が国防上の情報を表に出せるはずがないので、政府内部できちんと調整し、候補水域から除外していく。同様に水産庁は漁業面から、ここは漁場になっているから駄目ですというものを持っていく。他省庁でも、海運の関係や環境上の問題があるならそれぞれ出していき、支障のある水域を消していって残ったところを調整候補水域ということで「海しる」で表示する。そうすると事業者側も漁業者側も予見性がぐっと高まるし、全体像も見えてくるということで、合意形成が図られると思っています。

このスライドでは和田さんの図を使わせてもらっていますけれども(図52)、協議会単体だけでは駄目で、協議会間の連携や、必要に応じた「連合協議会」の開催もしていくべきですよということで、お互いの関係性の中で考えなければいけないという話ですし、統一した漁業振興基金の設置が有効だと私は思っています。

参考文献

- 相変わらず洋上風力発電の動向が気になっている

長谷成人(2024年11月)

https://lib.suisan-shinkou.or.jp/column/ondanka/vol32.html - 改正漁業法における沿岸漁場管理制度の導入について

長谷成人(2023年11月)

https://www.yutakanaumi.jp/assets/file/pdf/yutakanaumi/No061/No061-06.pdf

上記に参考文献を載せましたけれども、これら以外に、実は今月2日に三菱総研から洋上風力と漁業の未来共創に向けた11の提案というものが発表されています。本日お話しした中で漁協内の合意形成、漁業法や水協法などのことは入っていませんけれども、それ以外のことについては、この三菱総研の提案の中にもほぼ盛り込まれています。

(注:三菱総研提言 https://www.mri.co.jp/news/press/20250402.html)

今後法案審議があり、昨年は流れた法律が今回は成立したとすると、いろいろな逆風あるかもしれませんけれども、国内的に進んでいきますから、それに合わせてというか、それに遅れることなく、水産側の主体的な取り組みがこれからますます必要になってくると思っています。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

司会 貴重なお話をありがとうございます。まさに最近の動きを語っていただきました。会場から何かご質問はありますか。

質問 漁業影響調査についてお聞きしたいのですが、今、先行海域などでは、漁業影響調査を行う資金は発電事業者が出した基金で行っているのかなと思うのですが、先ほどのお話では、いわゆるセントラル方式で調査を組み込んでいくような話なのかなと思って、そうすると調査のお金はどこから出されるのでしょうか。

長谷 ご指摘についてはまさに今後の議論の焦点になると思っています。言い忘れましたけれども、本日会場にご出席の大関さんも、明日公表予定の論文で漁業共生策に関する出捐について課題を書かれています。繰り返しますが、漁業影響についてきちんと説明できなければ関係漁業者の了解は得られません。そのため、先ほどご紹介したようなバイオテレメトリーなどを組み合わせた総合的な調査が必要なのですが、そんなに簡単にできる話でもないし、お金もかかります。ですからそれを個々の企業でやれと言っても、効率的にもできないし、力量的にも難しいと思うので、国主導の調査を設計していく必要があると思っています。セントラル方式というとかちんと来る人がいるらしいのですが、手法なりをきちんと国が示して、関係する発電事業者に応分の負担を求めるにしても国主導でそういう仕組みをつくっていかないことには、法律をつくっても合意形成がうまく進むはずがないと思っています。

司会 大関さんの論文というのは、何を見ればいいのでしょうか。

長谷 先ほども梶脇さんの原稿で紹介した (一財) 東京水産振興会の「水産振興ONLINE」で明日、水産振興誌(第648号「洋上風力発電と水産 —水産海洋研究の立場から懸念されること—」として公表される予定で、その要約版も水産経済新聞と水産振興コラム「進む温暖化と水産業」(第38回)に掲載されます。研究者の立場から視た懸念や課題とそれらの対応策などがまとめられています。

司会 大関さん、補足があればどうぞ。

大関 水産研究・教育機構の大関です。私は水産海洋学をずっとやってきたので、その立場から、今まで皆さんが触れていない点、7点ほど気になることを挙げてまとめました。明日公表されますので、ぜひよろしくお願いします。それとは別に長谷さんにご意見を伺いたいのですが、半月ほど前に環境省関係のシンポジウムに参加した際、環境省の方が「地域を守りたいのか、地球を守りたいのか、どちらが大切なんだ」という二者択一ともとれる発言をされました。環境省がそれを言うかと思って僕はものすごく腹が立って、両方とも守りますと環境省は言えよと思ったのですが、どう思われますか。

長谷 大関さんのお怒りはごもっともで、本来、地球環境を守るために縦割行政の弊害を打破し、合意形成して法律をつくったのだから、法律に基づいてどうしたらその案件が円滑に進むかという発想をしなければいけない。その時に、地域社会を蔑ろにして合意形成ができるはずはありません。地球環境と地域社会は両方とも大事に決まっていると思います。

大関 ありがとうございます。

司会 他にありませんか。なければ、どうもありがとうございました。(拍手)