1. はじめに

このシリーズでは第1回と第2回の2回にわたって我が国の水産業の特徴とその課題、最近の温暖化との関連について紹介がありました。それをうけて、水産物を消費している側は我が国の水産業の独自性と最近の変化をどのように捉えているのか、水産物に対する消費者の見方はどのように変わってきているのかを考えてみたいと思います。水産研究・教育機構では、2016〜2022年の間、東京オリンピック・パラリンピックを視野に、我が国で漁獲される水産物について、資源と漁獲の現状を消費者の皆様にわかりやすく伝え、資源を安心して持続的に利用するためのガイドとなる水産物の評価リストを公表するアウトリーチ活動、SH“U”N(Sustainable, Healthy and “Umai” Nippon seafood)プロジェクトを実施しました。この中では、単に情報を提供するだけでなく、消費者の反応を知るために、我が国全体の各地域・年代層を対象に定期的なWebアンケート調査も実施・解析してきました。その結果をみながら、持続可能な水産資源の利用に向けて消費している側としてできることを考えてみたいと思います。

2. 水産物生産と消費の多様性

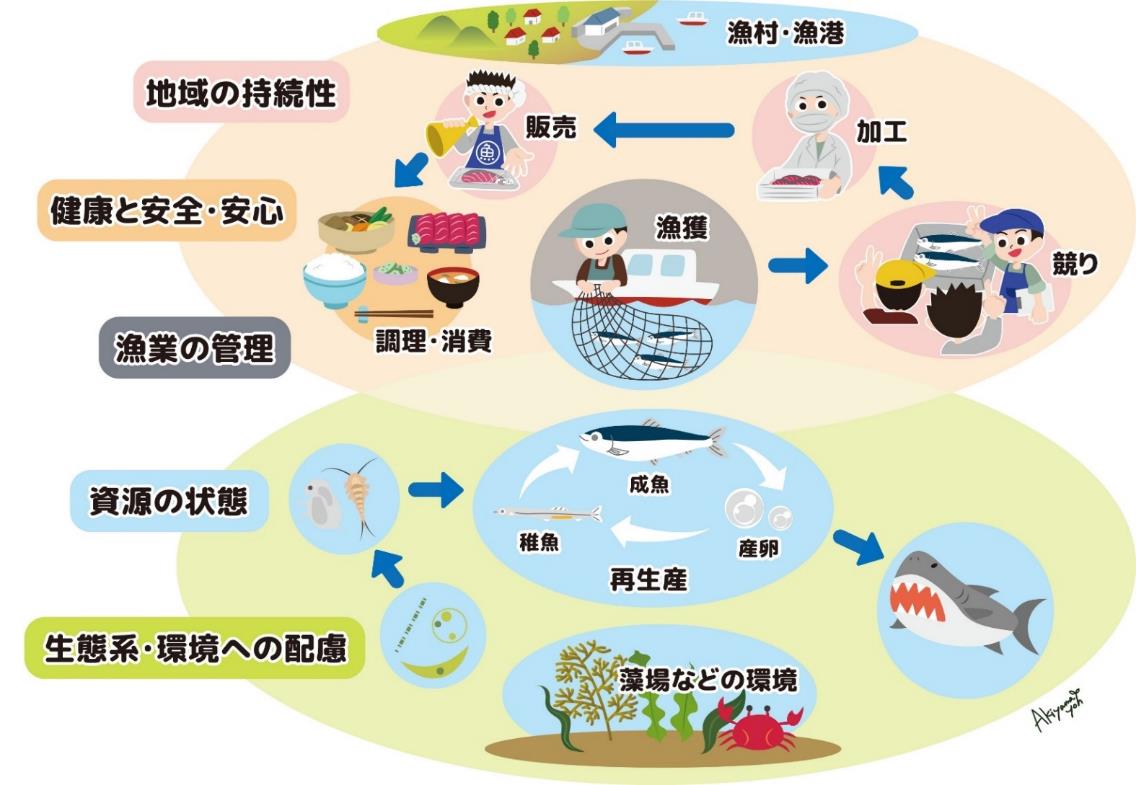

世界では、消費者に向けて水産物に関する情報を提供することで、水産資源の持続的な利用を目指してエシカル消費を促進しようとするいろいろな発信が、モントレー水族館のSeafoodWatchやWWFのシーフードガイドなどによって行われています。持続的な利用が行われていると審査されたものにラベルをつけて販売することにより、持続的な水産物を選択して消費させようとする水産エコラベルも、MSC, ASC, MELなど広く見られるようになってきました。SH“U”Nプロジェクトは、こうした動きが東京オリンピック・パラリンピックを前に国内で急速に進展することに対応して進められましたが、他と異なっていたのは取り扱った評価軸です。Seafood Watchや水産エコラベルでは、水産資源の状態、漁業が生態系に与える影響、漁業管理の3点を中心とし、労働環境などの社会的な視点は後から追加されました。SH“U”Nプロジェクトでは、流通加工や食品としての利用における魚食文化を支える地域の持続性を評価軸の一つとし、全体を水産システムと考えました(図1、 水産総合研究センター 2009)。日本国内の地域と魚種ごとの評価結果は、2022年12月には45魚種76群に達しました。

(水研センター 2009 我が国における総合的な水産資源・漁業の管理のあり方 より改変)

この中で再認識にされたのは、日本周辺に分布している魚や漁業の多様性だけではなく、魚を利用する文化の多様性が存在することでした。流通過程や保冷設備などのインフラはほぼ全国統一的に整備されており、地域の暮らしやすさや所得水準・労働環境にも地域間の格差が少ないことも明らかとなりました。すなわち、概ねよく整備されている生産側の地域社会の中で、多様な魚が多様な漁法で獲られ、多様な文化の中で利用されているという姿が見えてきました。

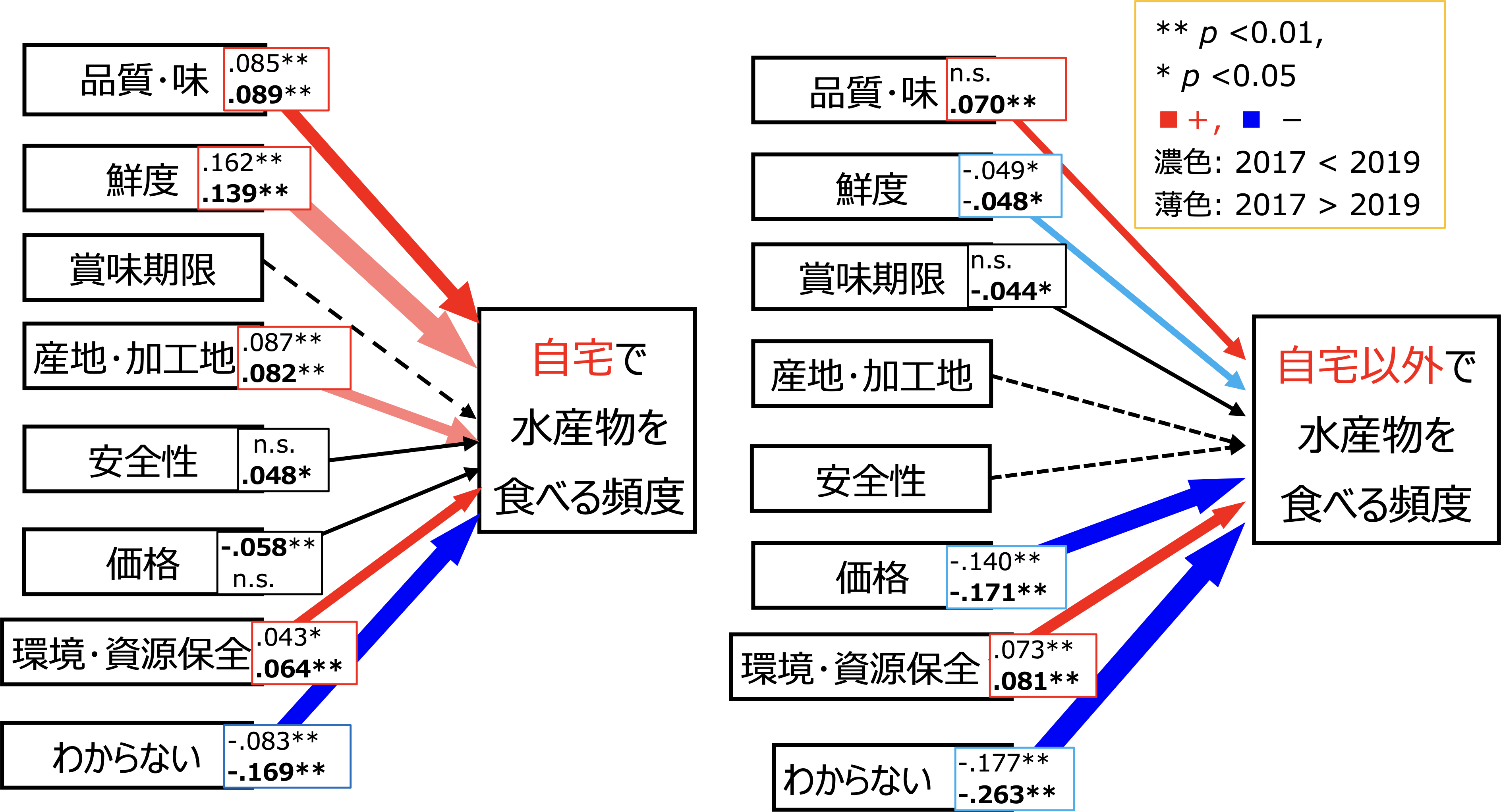

2016年の予備調査以降、2017年から隔年で続けてきた、国内8地域ブロック・7年代層をカバーした3000名のWebアンケート調査では、消費者の側にも多様性が拡大していることが見えてきました。特に自宅での調理や食材としての魚の購入について、どのような要因が購入に影響しているのかを調べた2019年までの解析結果からみると、水産物を食べる頻度は全体として2019年の方が減少していました(図2、 Horiら 2020)。この傾向は、水産白書などで示されている水産物離れの傾向とも符合しています。自宅での消費には、鮮度、品質・味、産地の情報がプラスに働いており、環境や資源保全の意識もわずかにプラスに働いていました。自宅以外すなわち外食等で水産物を食べる頻度には、価格がマイナスに働いており、品質・味がわずかにプラスを示しています。また、わからないから食べないという傾向が2019年の方で高くなっていることも注目されました。性別で見ると、女性に向けた情報発信は自宅での水産物の消費を促し、男性に向けた情報発信は自宅以外での水産物の消費を促す可能性が推察されました。さらに、若い世代ほど「わからない」が多く、若い世代への情報発信が重要であることも示唆されました。この調査は2023年にも行われており、2020年から2023年に至るコロナ禍の影響やそれに伴う外食産業の衰退とその後の回復をふまえ、関係者の協力の下に2025年まで続ける予定です。

赤色矢印はプラスの効果、青色矢印はマイナスの効果を示し、線の太さは影響の大きさを示す。

3. 消費者の環境配慮的な水産物購買

なぜ、消費者の選択が年代や性別などで多様化しているのでしょうか。継続的なアンケートの結果は、消費者の購買行動が「水産物を食べる消費者自身が、水産物の持続性に関する理解を深め、購買活動を通じて正しい選択をしていくことが、持続可能な漁業の実現に不可欠だ。」というほど単純ではないことを示しています。過去に我々は水産物消費を前提にした別のアンケート結果にもとづいて、「社会規範評価(=水産資源の持続的な利用への意識)」がベースとなって、「おいしさ・新鮮さ」「資源保護に対する実感」「手ごろな購入場所」に影響を及ぼし、結果として水産物に対する消費者の環境配慮的な購買行動が促進されるということを報告しました(法理ら 2020)。この結果をふまえて畜肉など他のタンパク源を考慮した実際の購買行動を考えると、水産資源の持続的な利用に至る消費者の意識には3つの段階があるように思われます。

まずは、水産物を食べようと思う「きっかけ」が重要です。水産白書によれば、年間一人当りの魚介類供給量は平成13年(2001年)に40.2kgのピークを示した後に減少傾向となり、平成23年(2011年)には肉類が上回り、より廉価な鶏肉・豚肉へのシフトが現実となりました。この傾向はその後も続き、令和3年(2021年)は魚介類23.2kg、肉類34kgと大きく水をあけられています。このことは、実質賃金が平成21年度(2009年)に大幅に落ち込んで以降低迷の一途をたどってきたことと関連付けてしばしば議論されています。最近の物価上昇が続く中で魚価も上がっていますので、魚はますます一般庶民の口に入りにくくなっているかもしれません。経済的な理由以外にも、骨があって食べにくい等のマイナス要因が挙げられていますが、各地のおさかな専門スーパーの調理下ごしらえコーナーの活況を見ると、まずは魚を食べようという動機が重要だと思います。魚油に含まれる不飽和脂肪酸が健康に良いというような栄養に関する情報も水産資源に関する情報と併せてとても重要だと思われます。

2番目は、「おいしいものを食べたいというニーズ」です。マスコミによる旬の水揚げ情報やグルメ情報、旅情報や各地の特産物紹介など、水産物が高級食材化していく傾向の中でおいしいお魚を食べたいというニーズも大きくなっているようにみえます。しかしながら、水産物に手を出そうという第一の関門を通らないと、旬や鮮度の情報が消費者に響かないという問題があります。どの季節にどこでどんなものが獲れるか、各地の伝統的な調理法にはどんなものかあるか、おいしい水産物を食べたいというニーズを支え・喚起するような基礎情報を、適切に届けられるような情報発信が求められるでしょう。安全や安心にかかわる知識と情報もとても重要です。貝毒やノロウイルスなど無機質な科学的情報のみでは、水産物に対する知識が薄い消費者層には漠然と怖い情報として扱われてしまうかもしれません。このような情報を発信できるのは、それだけ徹底した検査が日ごろから行われているからであるといったような、科学と生活のギャップを埋めるような情報発信のありかたも求められるのではないでしょうか。

最後の3番目が、「水産物の持続的な利用に関する選択」でしょう。いくらおいしいものや珍しいものでも、資源状態が悪かったり、希少種を混獲することから問題となりがちな漁法で獲られた水産物には手を出さないという選択が、未来の水産物を守ることにつながること。あるいはもう一歩進んで、どこでだれが獲ったのかわからないようなものには手を出さないような自制心が必要になります。土用の丑の日のウナギの代わりにサンマのかば焼きが紹介されたことが昔ありましたが、今ではサンマも資源状態が悪くなっています。代わりにイワシのかば焼きを食べよう、というところに行きつくには十分な知識と自制心が必要になるような気がします。昭和が終わるころまでは、海から魚がいなくなるなど考えられなかったことですが、その後ウナギ・クロマグロがIUCNレッドリストに掲載され、欧米発の「魚がいなくなる危機」を目にするようになりました。魚屋に並んでいる魚には乱獲など心配ないという消費者の感覚もあてにならなくなってきます。ブリやフグの水揚地が北方化し、シイラが北日本でも漁獲されるなど、漁獲物の変化とともに、冷水域に生息しているサンマ、スルメイカ、シロサケの不漁も続いています。しかしながら水産資源は変わるのが当たり前であり、日本列島が温暖だった縄文海進(縄文前期 5000~6000年前)のころは、北海道でマグロやマダイ・フグがたくさん食べられていました。一方で、シロサケの南限は現在の茨城県—石川県ではなくて、津軽海峡付近にあったと推定され、台湾や東南アジア島嶼国に分布する魚が瀬戸内海にも分布していたという報告もあります。資源状態の悪いものを避けるという発想ではなく、変化するものを時代に応じて賢く利用することが水産物の持続的な利用につながるという発想に従って選択することも重要だと思います。

水産資源の持続的な利用に至る消費者側の3段階の意識区分の考え方が妥当かどうかを、逆の経路から検証してみましょう。持続的な動物タンパク資源を利用したいと考えるところから出発すると、水産物に行きつく前に培養肉やプラントミールに手を伸ばしてしまうかもしれませんし、スタミナがつく料理のイメージから出発すると水産物を手に取る前に肉料理のほうが頭に浮かびやすい方も多いでしょう。詳しい解析は途中ですが、消費者の持続的な水産資源の利用に至る3段階の意識区分を考慮すると、SH“U”Nプロジェクトで実施したアンケートで世代や性別などで異なる多様な結果が得られたことも納得できると考えています。

4. 消費者の役割を生かすために

不漁(=資源悪化)を乱獲(=漁業悪者説)に結び付けるようなマスコミ報道や、物価高、不漁問題、環境問題などの状況は、魚を食べよう・食べたいと思いにくい雰囲気を醸成し、最近の魚価高騰はタンパク源を安価な畜肉にさらにシフトさせているように思います。しかしながら前述したように、消費者の水産物利用の多様化の要因が年齢性別や社会的状況によって異なる意識段階にあることを考慮すると、どのような人たちへどの段階の情報を提供するかが水産物の持続的な利用にはとても重要になってきます。一方で、消費者の意識は単なる情報の受け入れによって変わるものではありません。情報化社会において消費者の側が自発的にSNSなどを通じて情報を発信していく動きへの対応も重要です。

最近の市民科学(シチズンサイエンス)に対する意識の浸透は水産や海洋にも及んでいます。航空機運航が把握できるfrightradar24、世界の山火事など発火点が分かるFIRMS、AIS信号から船舶運航が分かるMarine traffic、など一般の人々がこれまで知られていなかったビッグデータを解析する仕組みをいろいろな分野で目にすることが増えてきました。このように市民(Civic)がテクノロジー(Technology)を活用して社会課題を解決してゆく取り組みは、2つの言葉を掛け合わせて「シビックテック(CivicTech)」と呼ばれ、市民と研究者が協働で社会課題に向き合うCo-designの新たな流れとして注目が集まっています。海洋や水産の関係でも、漁船の活動を見ることができるGlobal Fishing Watch、市民による海洋学DIY Oceanographyの進展や、一般の人がプランクトン分析結果を共有するPlanktoScopeなど、海洋や水産を取り巻く一般の人々による知識の集積は世界的にも大きな動きとなっています。これまで専門家しか扱えなかったビッグデータを統合して一般の人々に示すような情報ネットワークは、世界的に高まりつつある食料安全保障に対する関心や、フードロス削減を含むエシカルな水産物消費を考えるうえで、一層重要なものとなっていくと思われます。現在の情報ネットワークが双方向性を備えていることを考えると、最近の関心事に対する一般の人々による解析結果や発信をくみ上げていく安全で信頼できる仕組みも重要です。このような情報の循環によって、例えばスーパーのお魚残滓が都市近郊の魚粉工場で加工されて畑作肥料として使われていることなど、新たな情報提供が必要になる部分も出てくるものと思います。

我々のような水産研究機関としても、消費者側の情報ニーズに応える従来の活動とともに、一般の人々(市民)からの情報発信ムーブメントを促進融合させるようなプラットフォーム形成や、生産者への有機的な情報フィードバックの仕組みなど、安全で円滑な信頼できる情報の循環網を構築していくことが、持続可能な水産資源の利用に向けた今後の重要な活動になっていくように感じています。

文献

- 水産総合研究センター(2009)我が国における総合的な水産資源・漁業の管理のあり方.

- Hori J, Wakamatsu H, Miyata T, Oozeki Y (2020) Has the consumers awareness of sustainable seafood been growing in Japan? Implications for promoting sustainable consumerism at the Tokyo 2020 Olympics and Paralympics, Marine Policy, 115, 103851.

- 法理樹里, 牧野光琢, 大関芳沖 (2020) 水産物に対する消費者の環境配慮的な購買行動に影響を与える要因の検討. 沿岸域学会誌, 33 (2), 53-61.