皆さんは魚が高いか安いかで日々一喜一憂していると思うが、それは何に比べて言っているのだろうか。ここで1つ問題。

キロ1,000円が高くてその魚がキロ400円になれば安いのか。

キロ1,000円で喜んでいた時、実は全国の相場的にはキロ1,500円取れてもおかしくなかったかもしれない。逆にキロ400円を安いと怒り狂っていた時、実は全国的にキロ300円取れればいい方で、仲買が注文を取ってきてくれて相場以上が付いていたことに気づかなかったのかもしれない。そんなことが続けば、仲買と仲が悪くなるのも当然ではないか。仲買がしっかりやって底値を維持して何とか値段を乗せてくれても、「何だこの値段は」と親方が言えば、仲買との関係は構築できない。

まずは、仲買に値段の理由を聞いてみるといい。その時の言い方も大切だ。「なんで安いんだ」じゃ駄目。「もうそろそろ値段が上がってくると思っていたんだけど」と聞いてみる。そうすると仲買は「なかなかマーケットが動いてくれなくて」や「太平洋でばか獲れしてて」など、値段の理由を教えてくれる。それを積み重ねると、相場感覚を養える。安くて文句を言う親方ほど、自分の伝票だけを見て、安い理由を知ろうとしていないように思う。それは本当に意味がない。

仲買人は決して敵ではない。仲買人は本来は漁業者の味方。その発想で仕事に取り組むことが大切だと思う。仲買人を敵だと思っている関係だと、漁業者は「獲ってきてやった」という態度になり、仲買は「買ってやる」の関係になってしまう。うちは真逆。仲買は漁業者に「獲ってきてもらう」と言い、私は仲買に「魚を買ってもらう」になっている。

「あす、シケそうやけど船出せるんか? 段取り決めたいし、教えてくれいや」と電話がかかってくる。ひと通りの見通しなどを話し合ったあと、その仲買は必ず「ありがと。無理せんと、気つけて」と言ってくれる。私はそれが良好な関係と思っている。決して「分かったわ」で電話を切られない。その関係性を保って、こちらが相場まで把握しているとなれば、まず買いたたかれることはないし、何とか漁業者のために高い値を付けようと努力までしてくれる。

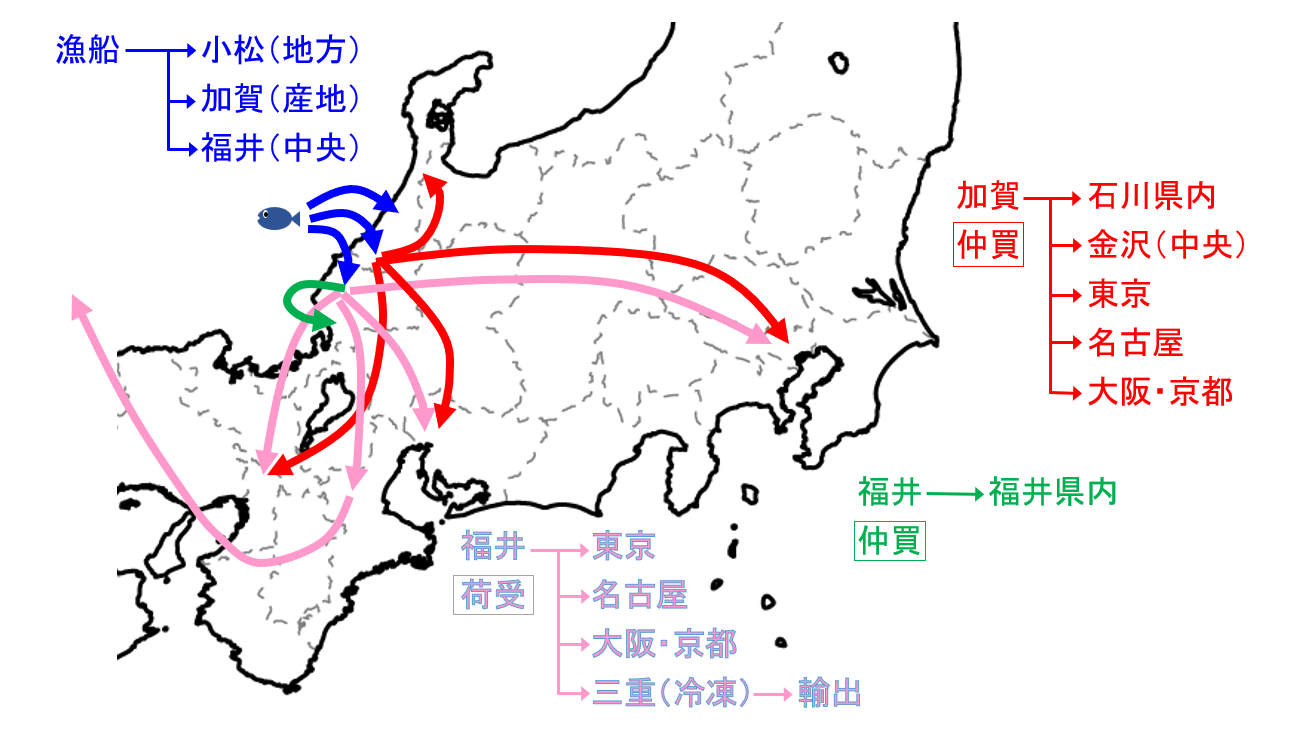

鮮魚流通は需要と供給で成り立っている。魚の高い安いは、ほかの産地の水揚量やほかの市場の値段と同時に比べられてこそ適切に把握できる。それは複数の出荷先をもつことが手っ取り早い。石川県のある程度の規模の漁業者は、そのほとんどが地元以外にも複数の出荷先をもっている。相場を把握しているのは雰囲気で伝わるから、仲買も下手なことを言えなくなる。秋田の弱みはそこにあるように思う。

複数の流通先をもつのは簡単ではない。市場や仲買に納得してもらわないとならないし、これまでの流通の仕組みを変えないとならないかもしれない。3年、5年、もしかすると10年かかるかもしれない。もし今、私の出荷先が1つだけだったら到底やっていけない。出荷先が2つ以上あるありがたさ、意味を十分に感じている。