はじめに

今年の夏は酷暑、線状降水帯、水害、竜巻と気候変動をひしひしと感じる夏でした。今回は気候変動対策の一つ二酸化炭素回収貯留(CCS)について書きたいと思います。

CCSは気候変動対策の柱

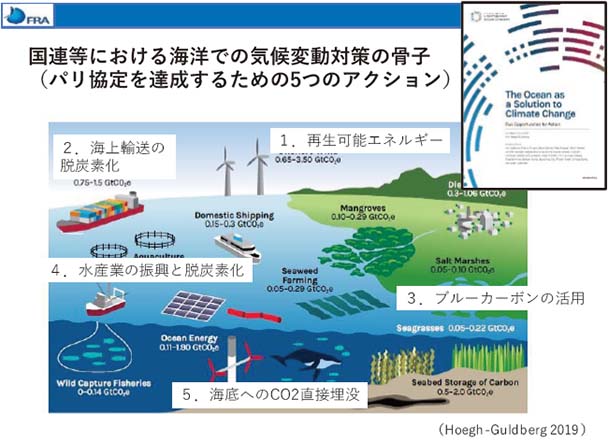

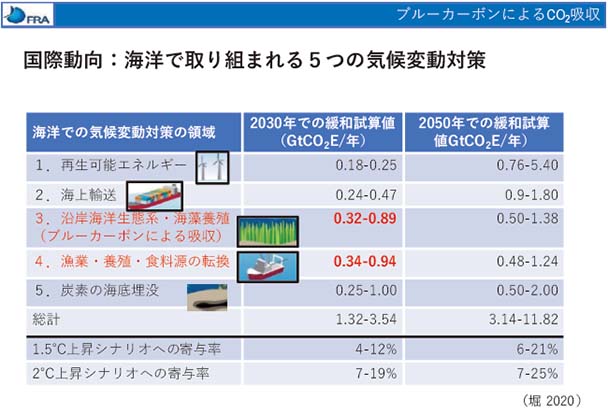

まず、図1と図2を見てください。これは、2023年の2月に開かれた海洋水産技術協議会ワークショップ「ブルーカーボンとカーボンクレジット—課題と展望」(水産振興ウェブ版640号)からのもので、水産振興ONLINEでおなじみの水産研究・教育機構の堀正和さんが使われたものです。パリ協定を達成するためのアクションとして国連などがまとめた海洋における5つの気候変動対策について紹介しているのですが、図1で、「1. 再生可能エネルギー」や「3. ブルーカーボンの活用」と並んで「5. 海底へのCO2直接埋没」が挙げられています。

図2では2030年までと2050年までの5つの対策の貢献度が計算されています。これを見ると、炭素の海底埋没がブルーカーボン並みに、長期的にはむしろブルーカーボン以上に数字上貢献度が高いことが読み取れます。これこそが、今回の話題であるCCSなのです。

CCSを巡る動き

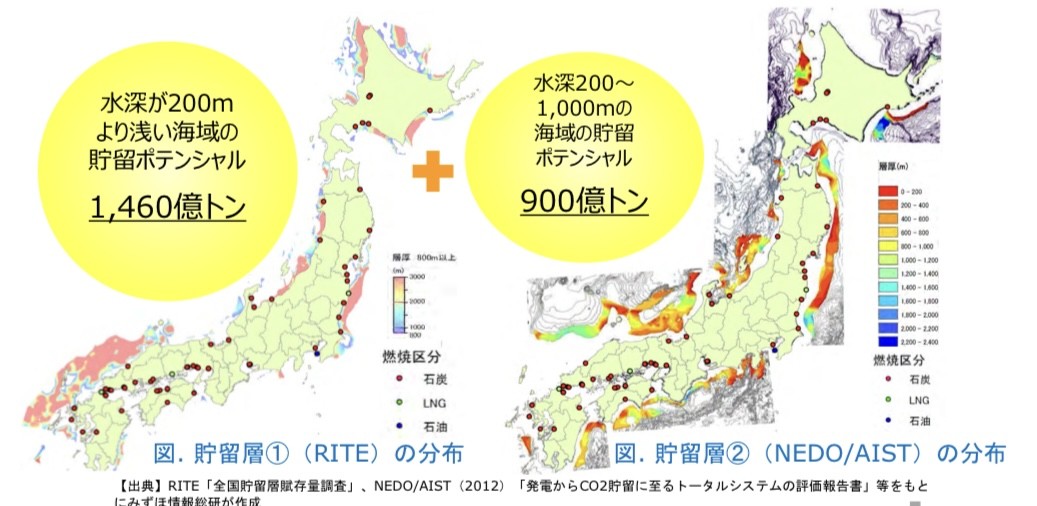

CCSは、CO2の大きな排出源である火力発電所や工場などで大気への排出前にこれを回収し地下に安定的に留めておくというものです。2024年5月には、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(CCS事業法)が成立し、経済産業省と環境省を中心に様々な検討が進められています。今回、私は、検討を進めている専門家からヒアリングを受けたことでCCS検討の現況の一端を知る機会を得ました。それによると日本では海底下1,000mを超える深いところに大きな潜在的貯留層があり、その層にCO2を戻そうとするものです。

苫小牧での実証事業

CCSでは苫小牧で行われている経済産業省系の実証事業が比較的知られています。実証試験は準備期間を含め2012年度から開始され、CO2圧入は2016年4月に開始、2019年11月に累計30万トンのCO2を圧入することで目標を達成し、現在、圧入後の問題がないかモニタリングを継続中です。圧入場所は海底下1,000m以深の地層だそうですが、苫小牧の場合は、地上からパイプラインを通じて貯留層へCO2を圧入するものです。30万トンのCO2と聞くと、Jブルークレジットでの数トンから数百トンの認証量とは桁違いの大きさでそのスケール感が分かりますし、温暖化対策への貢献の大きさも想像できます。このように、実証試験は年間10万トン規模だったのですが、事業化をするならさらにその数倍~数十倍の容量が必要とのことです。

CCS事業法では、経済産業大臣が、貯留層が存在し又はその可能性がある区域を「特定区域」として指定し、試掘を行おうとする者を公募・選定し、試掘の許可を与える仕組みになっていますが、9月17日、経済産業省は苫小牧市沖で国内初の試掘を許可し、2か所目の試掘候補地として、千葉県九十九里沖を特定区域に指定したと発表しました。

浮体式洋上圧入CCS

では今後さらにどこで貯留していくかということになるのですが、戻したCO2が漏れ出しては元も子もありませんから、地下深くに位置する貯留層と、その上にCO2が漏れ出すことを防ぐ泥岩などの遮蔽層がセットになった地質構造が求められるとのこと。このため適地の調査が過去進められてきましたが、日本近海にあるCO2貯留に適した場所の多くは、海岸沿いの共同漁業権の漁場よりもむしろ外側の海の海底下に存在するそうなのです(図3)。

(環境省HPから)

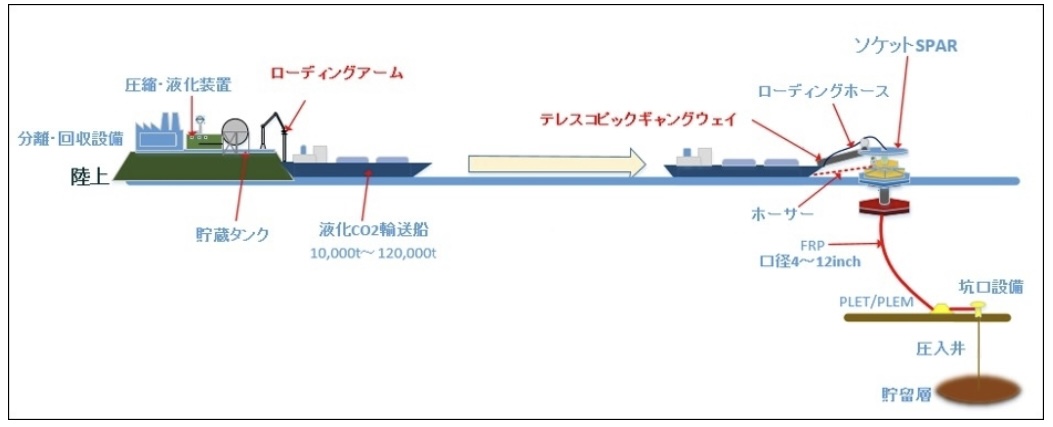

このため、分離・回収したCO2を沖合までパイプラインで輸送し圧入する方法だけでなく、沖合まで船舶によって輸送し洋上浮体からパイプを通して圧入する方法が検討されているのです(図4)。

(環境省HPから)

ヒアリングにおいてお話ししたこと

沖合に大きな浮体が係留されるということは漁業者にとって洋上風力と共通の問題が多くあることから、今回、私は沖合の洋上風力発電の動向や対応策について説明をし、漁業者にとっての影響は似たものになるので、その対応も同じようにしないと混乱を招くと思うとお話ししました。すでに実用化のための事業が進んでいる洋上風力とでは進展段階に違いがありますが、冒頭紹介したCCS事業法では、洋上風力で行われている農林水産大臣や漁業関係者も参加した協議会で合意形成が図られるというような仕組みはとられておらず、今後この扱いの違いから混乱を招くのではないかと心配になりました。

私からは、さらに、沖合での洋上風力の案件形成においては、「漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること」が法律で求められているので、

- ① 漁場を避ける棲み分けが必要

- ② 棲み分けができても、魚の回遊などへの悪影響の懸念は残るので、知見の集積が重要で、国主導のモニタリングのほか不測の悪影響を受けた漁業者の救済・支援のため企業が出捐する基金が合意形成には有効

- ③ 広域で操業している沖合漁業者にとって、個々の計画についての情報だけでは諾否の切り売りはできないので、外交、防衛、海運、環境等の観点から対象水域にはできない水域を除外した「調整候補水域」を海しる(海洋状況表示システム)に表示して可視化することによって事業への予見性を高める

といったことを提言していることを説明しました。

なお、②の影響調査については、内閣府の事業で昨年度に引き続き今年度も検討を進めています。(参考:水産振興650号 及び 内閣府公表資料)

浮体式洋上風力をめぐる動き

今年の8月8日には「洋上風力産業ビジョン(第2次)[浮体式洋上風力等に関する産業戦略]」なるものが公表されました。この戦略は2040年までに15GW以上の浮体式洋上風力発電の案件を形成するという新たな官民目標だそうですが、非公開で今回も漁業界からの参画がない中で策定されました。従来からあった2040年までに着床式と浮体式も合わせて30–45GWという目標のあくまで内数とのことですが、目標だけは掲げたものの15MWの大型風車でも1,000本必要な目標をどうやって実現するつもりなのか。漁業者に支障がなさそうだ(あるいはなんとか受忍できる程度の影響だ)と言ってもらえそうな水域の検討、絞り込みもしないまま、企業任せで個別に漁業者に打診して回らせているようでははかばかしい成果が出るとは思えません。全体としてどのような海域を想定して目標を達成しようとするのかの情報も示さないまま、間接的影響として例えば回遊への影響についてどんな影響が想定されるか分かりませんとしか言えないままで個々の案件に諾否を答えようがないではありませんか。CCSで必要となる浮体の数は1,000本とは桁が違って少ないそうですが、それにしても同種の問題なのに1,000本+αのαは別扱いとはならないでしょう。事態は一層混迷するのではないかと心配です。

おわりに

洋上風力の進捗については三菱商事グループの撤退により、進捗状況は大きく停滞しました。武藤容治経済産業大臣は、公募制度の見直しを含む事業環境整備について年内をめどに一定の整理をつけたいと発言しましたが、洋上風力の案件形成はまだまだ実質企業頼みです。洋上風力は洋上風力、CCSはCCSで個別バラバラの漁業者へのアプローチが続いているように思えます。目標の作文はするが後は現場の皆さん頑張ってというやり方では、洋上風力もCCSも順調な案件形成は期待できません。ひとつひとつバラバラなアプローチに対応しなければならない漁業者はたまったものではありません。海洋の利用の多様化が進むのは避けられませんが、新しくスタートする政権にあってはそれがどのような形であれ、先に述べた調整候補水域の可視化や影響調査など国でしかできない仕事をしっかり行う政府になって欲しいと切に思うところです。その中で、事業を進めたい経済産業省や環境省の重要性はもちろんのことですが、内閣府の総合海洋政策推進事務局の束ね役、調整役としての役割は大きいと思います。また、現状で個々バラバラにアプローチしてくる種々の海洋開発の協議を受けざるを得ない漁業者の立場を代弁して、もっと統一的な考えに基づき、主導的にやるべきことをやるよう政府内で発言を担うべきなのはどこの役所なのか、それは自明のことであり、その点、水産庁にも頑張ってもらいたいと期待しています。

(連載 第51回 へつづく)