3. 水産海洋学から見た洋上風力事業の懸念点

1) 漁業振興策と事故回避

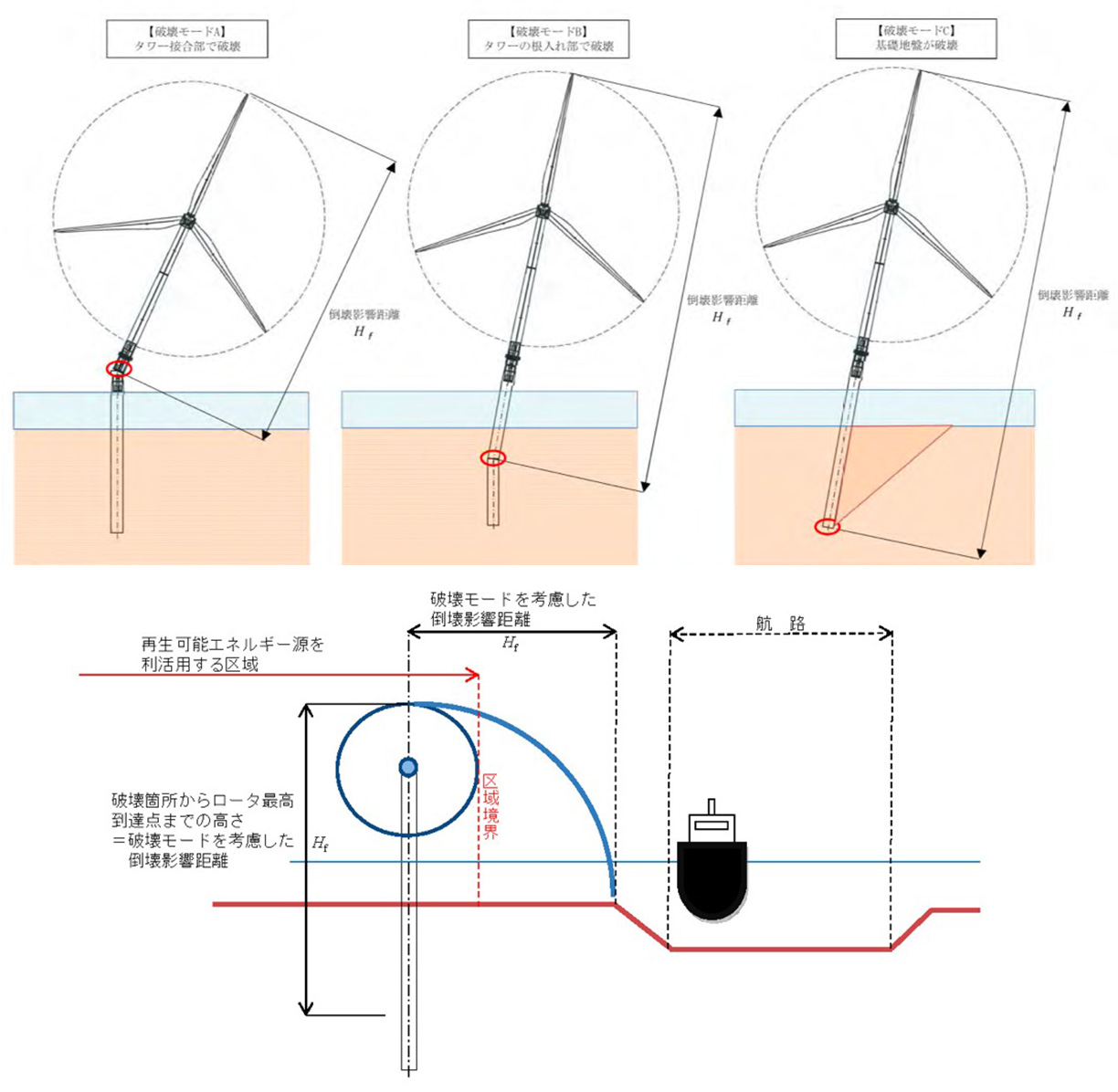

これまでの出版物には、洋上風力発電事業の漁業振興策としてウインドファーム内での養殖事業の提案をよく目にするが[5][6]、先行している海外では船舶の風車タワーへの衝突事故がいくつも発生している。荒天時の走錨などアンカートラブルによる風車基礎やジャケットへのドリフト衝突例も報告されている。当然のことながら我が国でも安全対策が検討されており、国土交通省より技術基準として公表されている(図1)[7]。すなわち風車タワーの設置に際しては、基礎からのタワー高+風車半径を倒壊影響距離とし、ある程度のマージンをプラスした範囲を航路から離すことが推奨されている。このことは、UNCLOS(国連海洋法条約)に定められている「EEZ内では、洋上風力発電施設の外縁から五百メートルを超えない範囲で安全水域を設定することができる」という内容とも符合している。また、経済産業省は省令で「風力発電所を施設するに当たっては、取扱者以外の者に見やすい箇所に風車が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に接近するおそれがないように適切な措置を講じなければならない。」と定めている[8]。実際には、洋上風力設備は設備そのものが容易に接近することができない環境にあるため、洋上風力設備の立入禁止表示と風車タワーの施錠等で対応することが行われ、航行安全については海域内の航行ルールづくりに向けて航行安全委員会が開催されるものと想定される[9]。これに対応して、日本海難防止協会でも「洋上風力発電事業に係る航行安全対策のガイドブック作成」を進めており、この結果が今後の委員会での議論やウインドファーム内での漁業にも反映されていくものと思われる[10]。

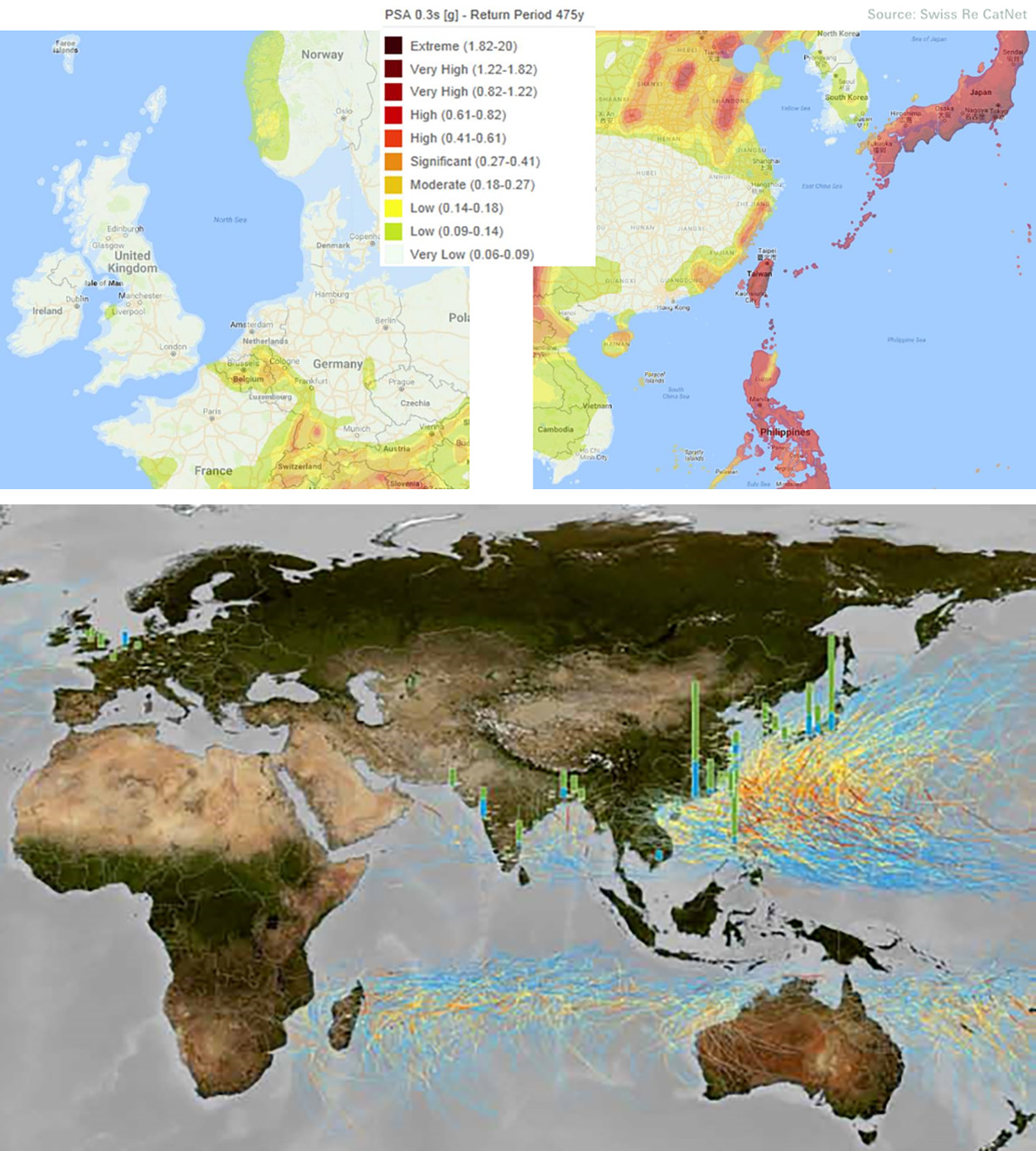

いわゆる自然災害(Nat Cat: Natural Catastrophes)による風力発電施設の損壊も保険の対象となるが、東南アジアから日本周辺にかけての台風・地震・津波などのリスクは、世界的に見ても高いと評価されている(図2)[11][12]。このことは、必然的に欧州に比べて保険金額が高くなることを意味しておりコスト増につながるため、事業者としては運営コストの低減にむけて航行制限区域の設定など必要な努力をすることとなろう。いずれにしても漁船の風車タワーへの衝突や荒天による養殖筏流出による風車タワーの損壊などの事故が起きれば、風車タワー近傍での操業や養殖事業などの漁業振興策は大きな問題となる可能性が高い。このため、実際の漁業共生策は限られてくる可能性があり、小型定置や刺網などの操業についても、漁協の漁業権行使規則の中で天候等を考慮した周辺での操業制限を決めることが必要となろう。

2) 温暖化と魚礁効果

近年の温暖化に関連して、北日本でブリ・サワラ・シイラ・トラフグなど温帯性肉食魚の漁獲増加がしばしば報道されている。一方で、新たな海洋構造物による魚礁効果と魚類の滞留もよく知られている。このことは、本州・北海道の日本海側では、近年報道されている魚類だけでなくこれまで季節的に回遊し漁獲されてきたマダイやヒラメなどの温帯性魚類が、温暖化とウインドファームの魚礁効果により長期にわたって滞留する可能性を示唆している。

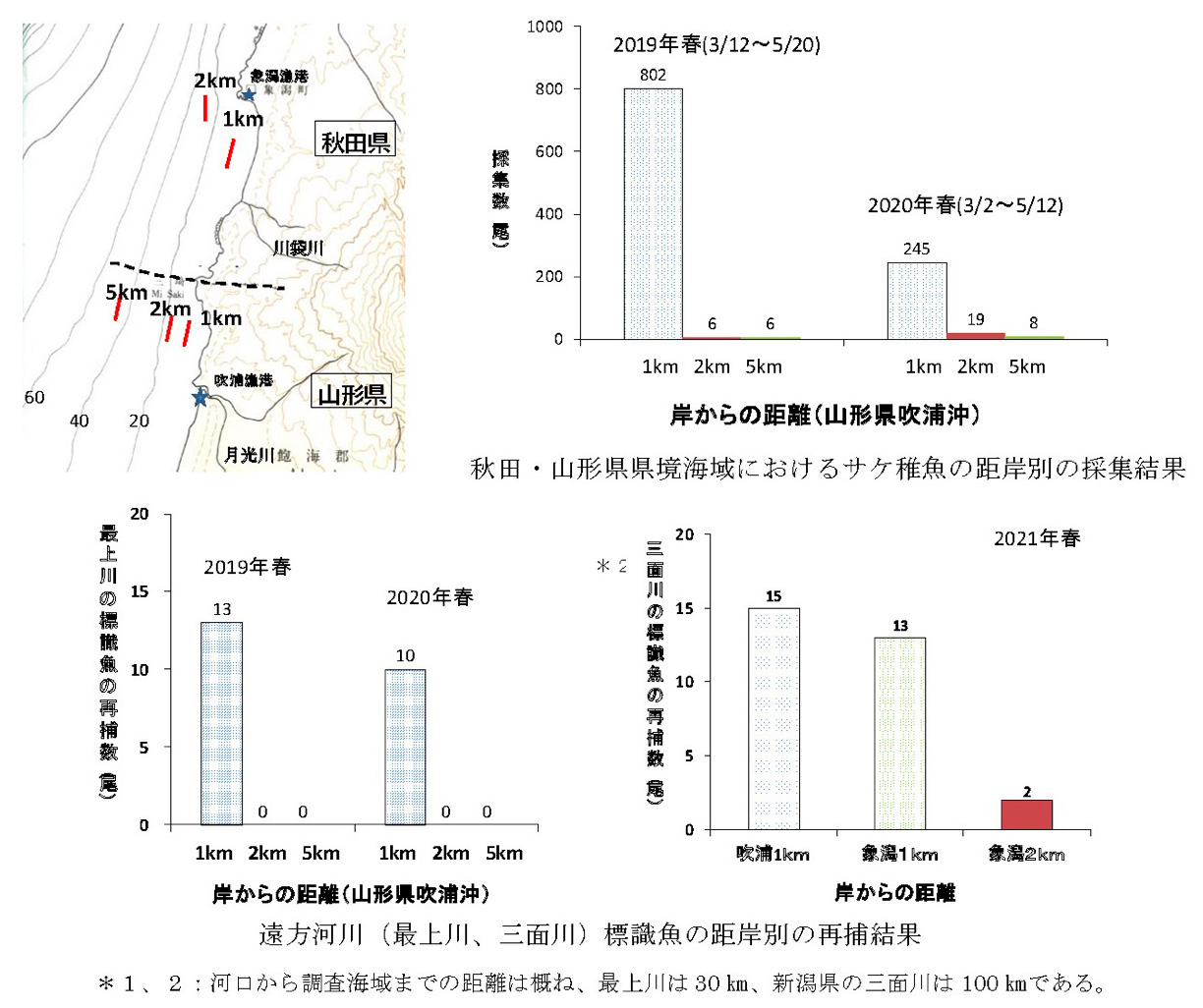

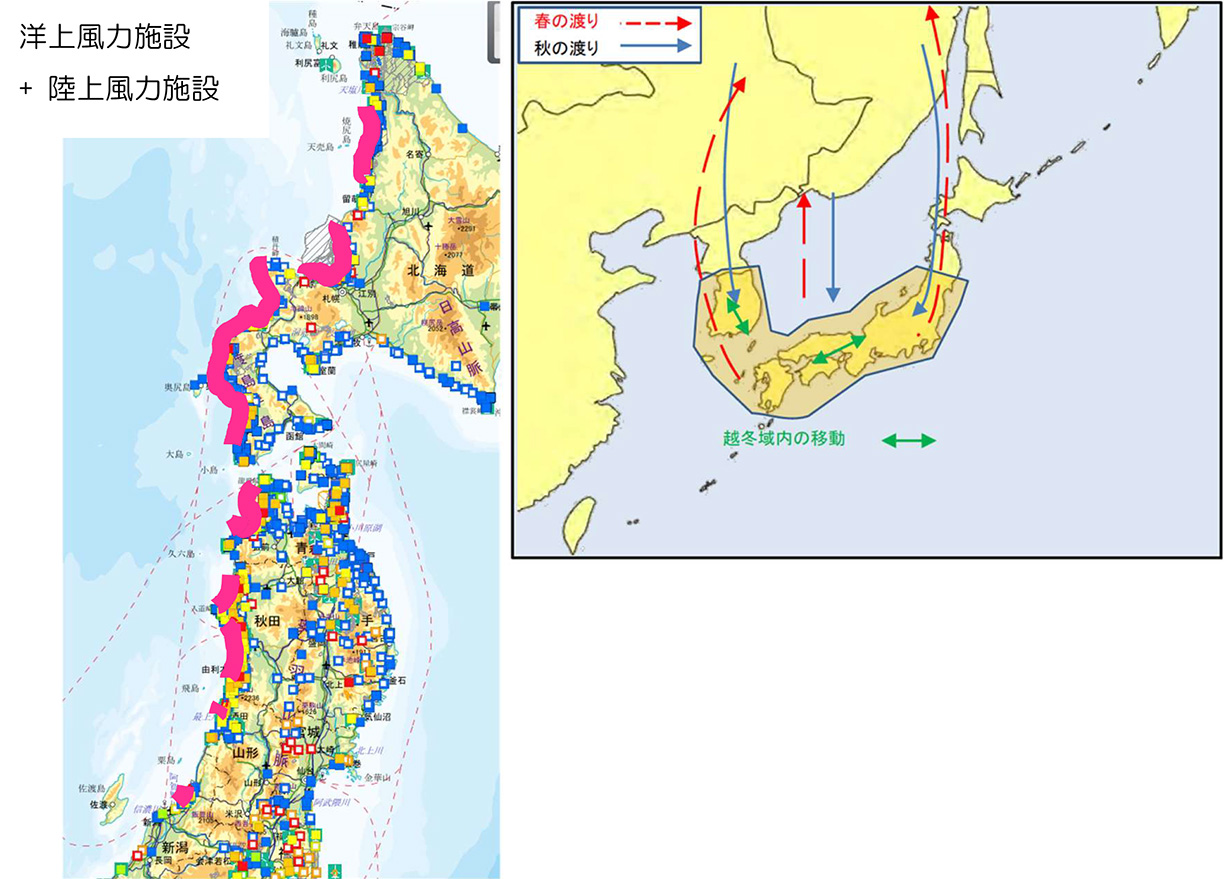

本州・北海道の日本海側ではサケ放流事業が広範囲で行われており、山形県月光川で放流されたサケが宗谷海峡を経てオホーツク海に入ることが確認されている(図3左)[13]。4年後に帰ってくるサケの一部がオホーツク海沿岸で未成熟の「めじか」として漁獲されることも知られている[14]。懸念されるのは、日本海側のサケ稚魚の回遊ルートがウインドファームの連続して設置されるいわば沿岸ウインドファームベルトに重なっている点である(図3右)。2〜3月に放流されるサケ稚魚が、冬春期まで滞留期間が延びるようになるかもしれない温帯性肉食魚による捕食圧にさらされたら、無事にオホーツク海までたどり着けるのかどうかは疑問である。

(右図 赤色マーカーは環境省 環境アセスメントデータベース[2]に加筆)

この疑問を解くために現時点で確認できることが2点ある。1点目は、本当にサケ稚魚が現在ウインドファームの設置が予定されている水深50m以浅・距岸1〜2kmの所を通過しているのかという疑問である。山形県水産試験場による調査船最上丸を使った山形県と秋田県の沿岸の調査結果を見ると(図4)[15]、岸から1kmと2kmの調査点で採捕があり、2㎞地点の採捕はかなり少ないことがわかる。また河口からかなり離れたところでも、岸から1kmの地点での採集が多いことがわかった(図4下)。このことは、春先に各地の孵化場から河口域で放流されるサケ稚魚が、岸から1kmぐらいの沿岸にそって北上していることを示している。

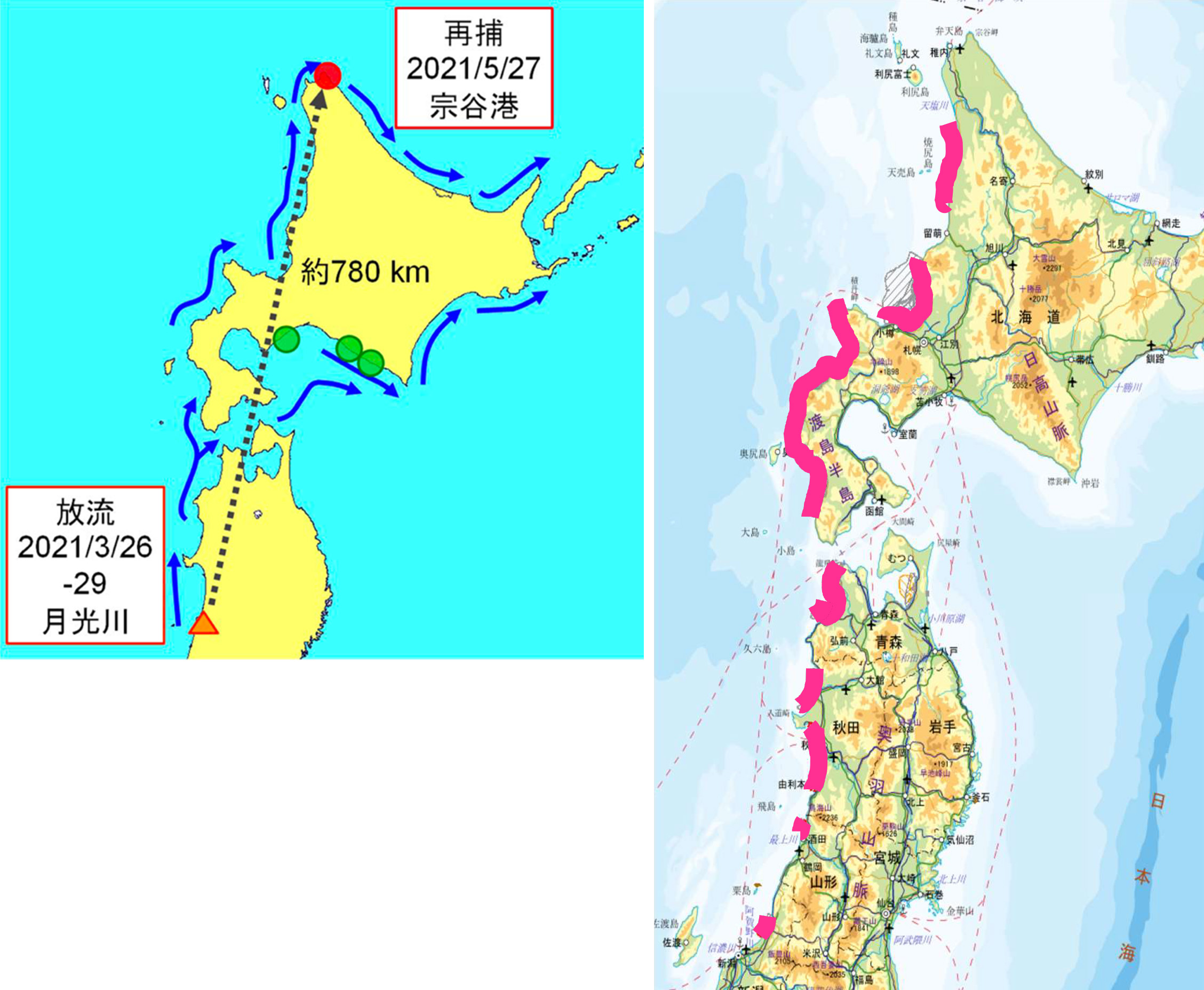

2点目は、既に進行している温暖化により、暖水性魚類の来遊は本当に変化してきているのかという疑問である。各県水産試験場では漁獲水揚データを定期的に公表しているが、特に秋田県では20年以上の長期にわたって同一の港の水揚げ隻数と漁獲量を旬毎に公表している[16]。そこで2005年〜2024年のデータを用いて、漁業種類・魚種・年・水揚地毎に、累積旬漁獲量を集計し、累積漁獲量が全体の10%を超えた旬を漁期開始旬、50%を超えた旬を漁期盛期旬、90%を超えた旬を漁期終了旬の指標とし、漁獲開始・盛期・終了の各旬の経年変化を定置網・底びき網・釣の3漁法、10水揚地、15魚種で比較検討した(図5)[17]。この結果、時代により集計対象魚種が変化していることもあり、公表データのみからでは最近来遊しているシイラ・カツオなどは解析できないなど、来遊時季の劇的な変化を見いだすことは難しかった。またしばしばマスコミで取り上げられているブリ・トラフグなどでは、漁獲量は変化しているものの来遊時季自体は思ったほど変化していないこともわかった。一方でいくつかの魚種では変化傾向が認められ、ハタハタ・サケ・スケトウダラなどでは近年来遊時季が短くなり、魚種によっては全く捕れなくなっていた。またサワラ・スズキ・マガレイでは、2017〜2018年から来遊時期が変わっているなど、数種類の魚種で2017〜2018年以降の来遊時季に変化が認められた。

男鹿北部定置網によるマダラ(上)と由利北部刺網によるカレイ類(下)[17]

特に、サケ稚魚放流時期(2~3月)に来遊が変化している魚種として、秋田北部地域でマダラの来遊盛期(定置)が1~2月に早期化していること(図5上)、一部地域でカレイ類の来遊時期(刺網)が2~3月に早期化していることなどが認められた(図5下)。また秋に降海したのち砕波帯に多く分布することが知られているアユ稚魚に関しては、サワラ(定置)の来遊が近年10月に集中していることや、一部地域でスズキ(刺網)の来遊時期が10月に集中していることも認められた。秋田県沿岸の解析結果からは、現在までのところサケ稚魚やアユ稚魚の生態と関連する変化はそれほど目立っていないが、最近来遊が認められている魚種も含めて、今後の変化に注意が必要と考えられる。

これらのことから、ウインドファームのもたらす魚礁効果については、特に冬春期のサケ放流稚魚と秋期のアユ降海稚魚の被食に十分に注意していく必要がある。魚礁の集魚効果については、特に人工魚礁について多くの報告があるが、これまでの人工魚礁と異なりウインドファームは沿岸に近く、滞留する魚類による連続的な捕食影響が懸念されるため、各地の海浜生態系に即した対応が求められる。

3) 魚類の回遊状況変化

ウインドファーム設置に伴う魚類回遊状況の変化による定置網等への入網状況の変化が漁業者団体から懸念されている。新たな海中構造物の構築により魚の回遊経路が変化することは当然考えられることから、内閣府総合海洋政策推進事務局の主導により、「水産資源の回遊行動等の把握に係る調査手法検討会」が組織され、回遊性魚類を対象とした調査デザインに関する検討が行われている[18]。魚類の詳細な回遊状況調査では、魚に取り付けた超音波発信器の信号を船舶や海中のハイドロフォンで受信することにより、三点測量の原理で位置と遊泳経路を推定するバイオテレメトリーと、魚につけたロガーに光・水温・深度などの情報を記録し、魚を採捕してロガーを回収することで回遊経路を推定するバイオロギングの2つの手法が一般的であることから、両者の方法が調査手法として提案されるのではないかと思われる。この検討会は、令和7年3月に閣議決定された排他的経済水域(EEZ)における洋上風力発電の展開に向けた法律改正に対応していると考えられるが、決定される調査デザインは漁業影響調査のうち特に回遊調査に関するガイドライン的な意味合いを持つと考えられる。そのため既に事業実施が決まっている一般海域においても、このデザインに沿った回遊調査の実施を漁業者から求められる可能性が高い。ハイドロフォンの性能上、バイオテレメトリーによる漏れのない回遊経路推定には多数のハイドロフォンの設置が必要とされること、バイオロギングで数キロ単位での回遊経路変化を判別するためには、現在一般に用いられている照度と時刻情報に水温・塩分情報を加味して位置を推定する手法では精度的に不十分であり、センサーに新たな工夫が必要となることなどを考えると、漁業者に十分な説明ができるデータを取得解析する経費は少なくないようにも思われる。このため、一般海域や港湾区域の発電事業者から見れば、調査にかかる経費や調査結果の解釈に懸念を感じることも少なくないと想定される。また、図3右に示したような沿岸ウインドファームベルトにより複合して影響が出た場合には、どこまで個々の事業者が対応できるのか疑問を感じる。その一方で、漁業者からの回遊状況への懸念をどのように解消していけばいいのかを具体的に示すことは大きな進展であろうと評価され、今後はEEZ内における浮体式事業展開に向けて、回遊調査を誰が主導して行っていくのか早急に検討する必要があると思われる。

4) 風車の発する音

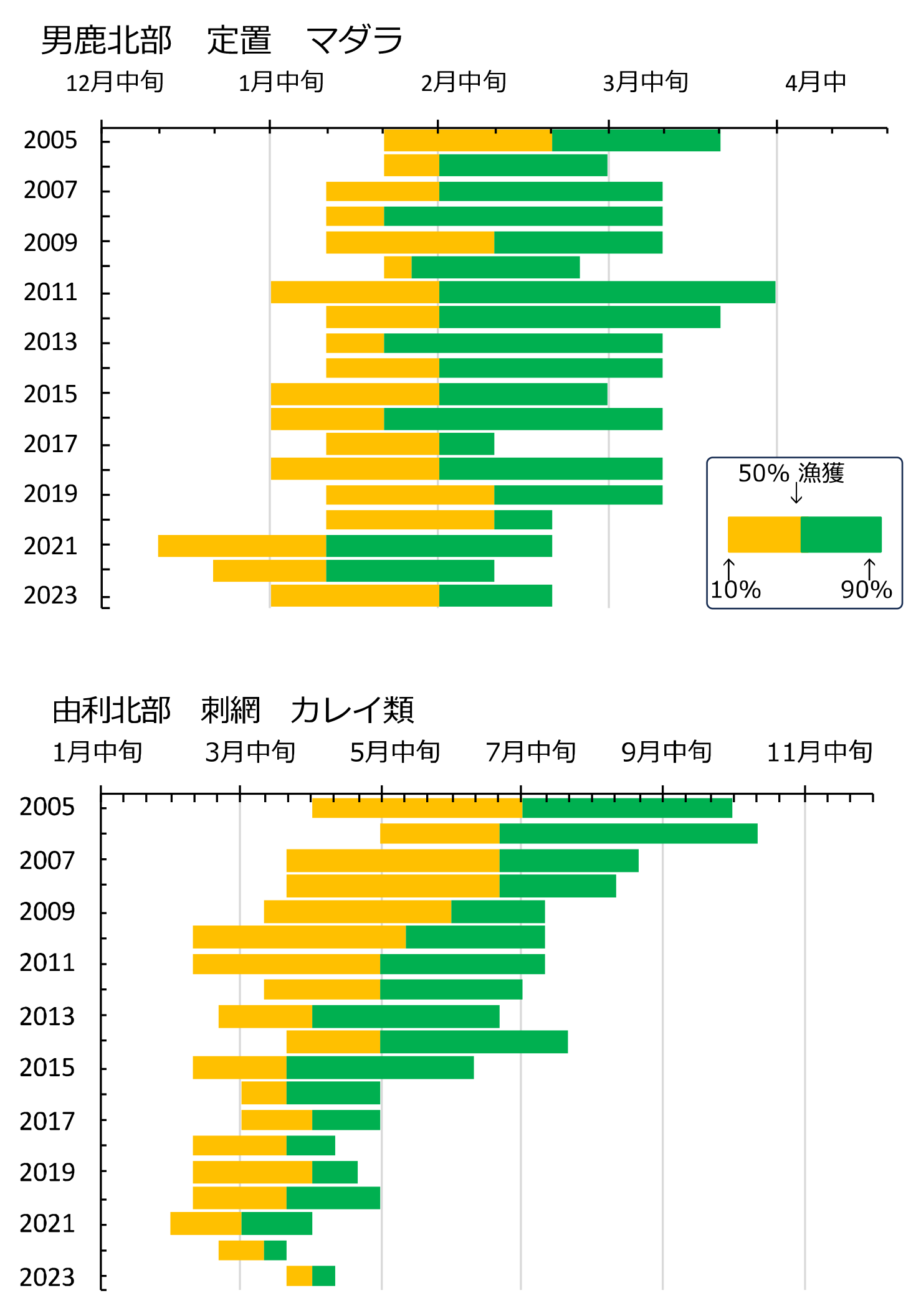

ウインドファーム設置工事に伴う打設音により、魚が一時的に逃避する現象についてはよく知られておりそのモニタリングについても検討が進められているが[19][20]、風力発電施設の運転中の騒音については、これまで空中伝搬による人への影響について検討されることが多かった。このため、音圧の計測も工事現場や工場の騒音基準を用いて、人の可聴域を考慮したA特性による周波数重み付けによりなされることが多い。また、特定の周波数における狭い帯域の卓越した成分が人に不快感を与えることを考慮して、人に対する純音性騒音の解析も進められている。一方で、魚類の中には音を情報伝達の手段として利用しているものも存在する。タラ類では種独自の鳴音と聴覚器官が広く利用されており、スケトウダラでは繁殖行動の際の雄同士の威嚇行動の際に800Hz以下の攻撃音を、雌への求愛行動の際には500Hz以下の求愛音を発することがわかっている(図6)[21]。このことは、スケトウダラがこれらの音を発する能力だけでなく、周波数を識別する能力を備えていることも示唆している。洋上風力発電施設から海中に伝搬する音の周波数については報告事例が整理されており、卓越周波数の範囲は14Hz〜400Hzにあり、特に130Hz〜200Hzが多いことがわかっている[22]。風車タワーからの音の海中伝搬については、水温の鉛直分布・底質・構造物の音響中心位置などにより異なると考えられるが、浮体式洋上風力発電からの150Hzの騒音の水中伝搬をシミュレーションにより解析した結果によれば、距離が離れるにつれて徐々に減衰していくものの、1km程度まではある程度の音圧レベルで伝わっていくことが報告されている[23]。また、複数の洋上風力発電が並ぶウインドファームでは、個々の風車の発する音が合成された音源となって影響を与えることも示唆されている[22]。

雄から雌への求愛行動(下)、ならびにそのときに発せられる音(上右)[21]。

ただし、赤枠と青枠は筆者加筆。また、上右図で60Hz以下の部分と750Hz前後の

卓越しているスペクトルは、実験所内部の他の機器類による雑音である(原報告注)

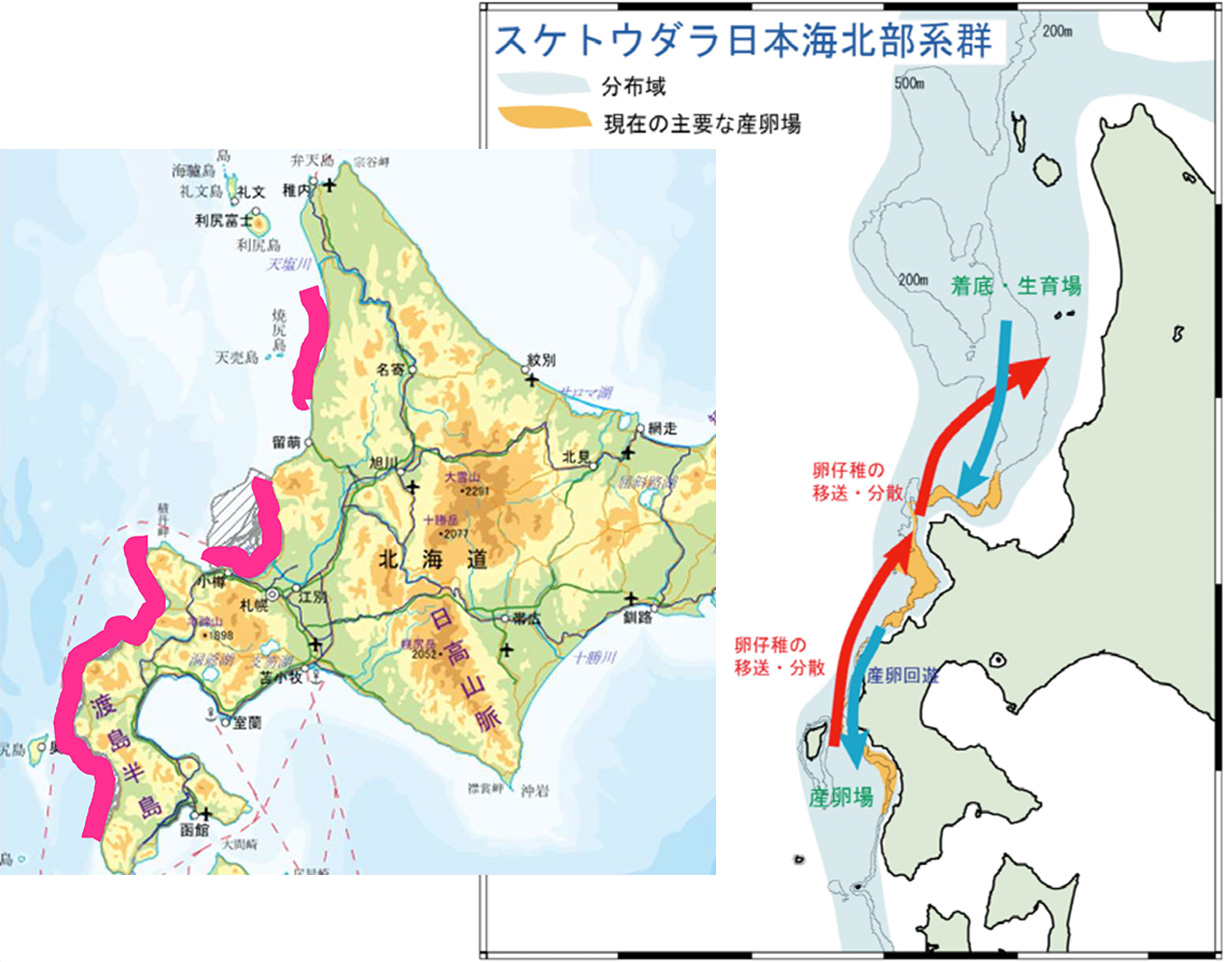

現在、北海道日本海側のスケトウダラでは資源の低迷が続いており、この系群の産卵場はウインドファーム建設予定地とほぼ重なっている(図7)[24]。前述したように騒音の影響については主に人を対象に検討されてきたことから、純音性騒音の観点から動物への影響を検討した報告はシカ等による農業被害を防除する研究が見られるだけで、魚類への影響を調べた例は寡聞にして聞かない。底質環境としての産卵場は維持されても繁殖行動が阻害されることで再生産が行われなくなることがないことを願っている。

5) 渡り鳥と海鳥

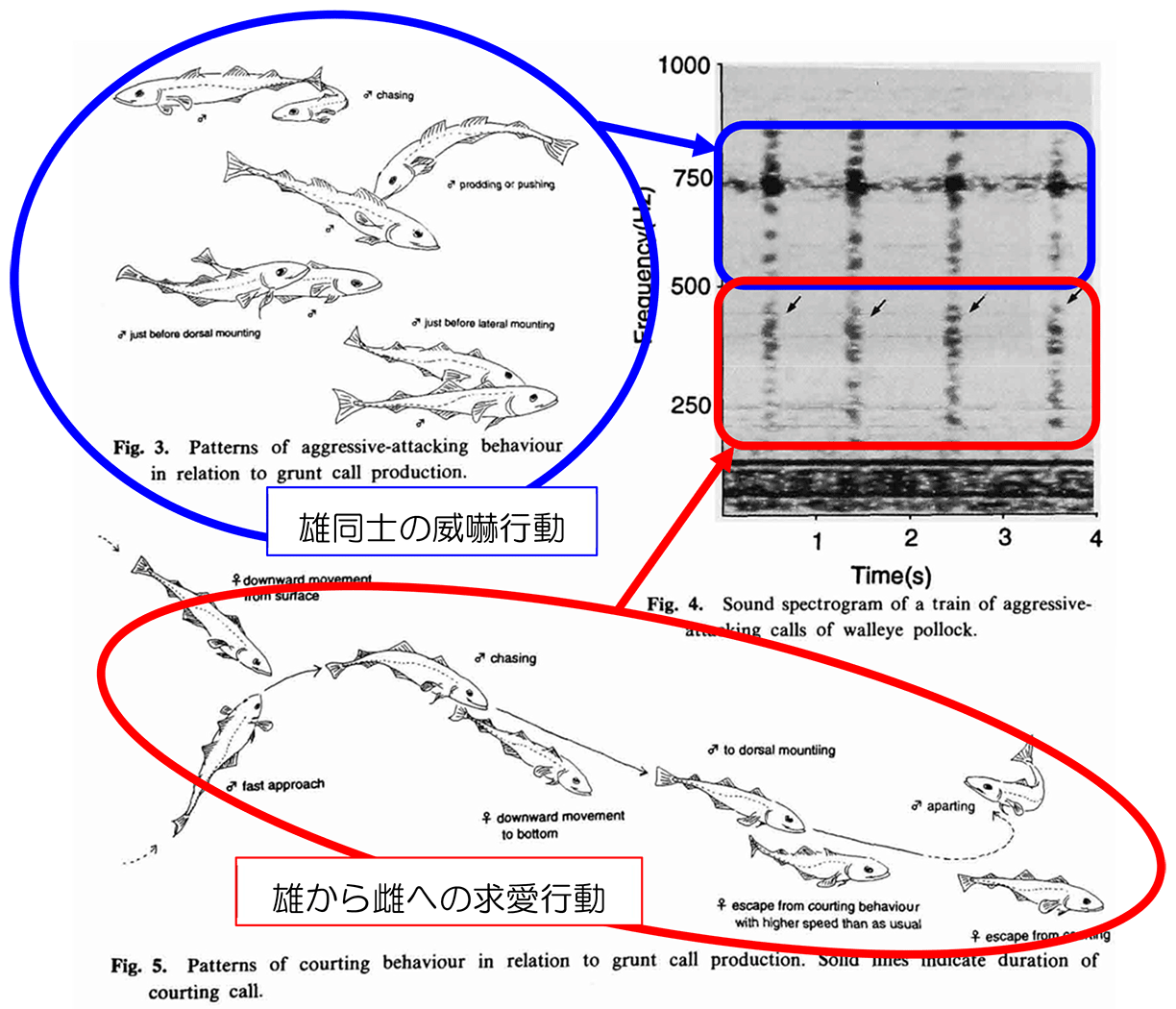

日本列島には毎年秋になると多数の渡り鳥が飛来する。図3右に示した日本海側で計画されているウインドファームの想定位置は、ちょうど日本列島の北西側にカーテンを引いたような配置になっている。これに既存の陸上風力施設を重ねて示すと、太平洋側も含めて海岸線には風力発電施設が並ぶように建設される計画であることがわかる(図8左)。渡り鳥の飛来経路は図8右のように海峡や島伝いの経路をとると考えられていることから[25]、余り影響がないようにも考えられるが、カーテンで仕切られている隙間を通って飛来するようになった場合にどのようなことが起きるのかは判然としない。我が国でも諸外国の先進事例を取り込んで、鳥類に対する風力発電の影響を軽減するためのセンシティビティマップが作成されるなど、検討が進められているが[26]、計画されている風力発電施設が全て実現した場合の包括的な影響についても検討が望まれる。風車回避に必要なエネルギー消費についての問題はしばしば取り上げられているが、種毎に異なる摂餌生態と衝突可能性ならびに風車回避の実態など、多数の種類について活動生態を詳細に調べる必要があると考えられる。最近進歩が著しい鳥のバイオロギング研究とデータ蓄積に期待したいところである。

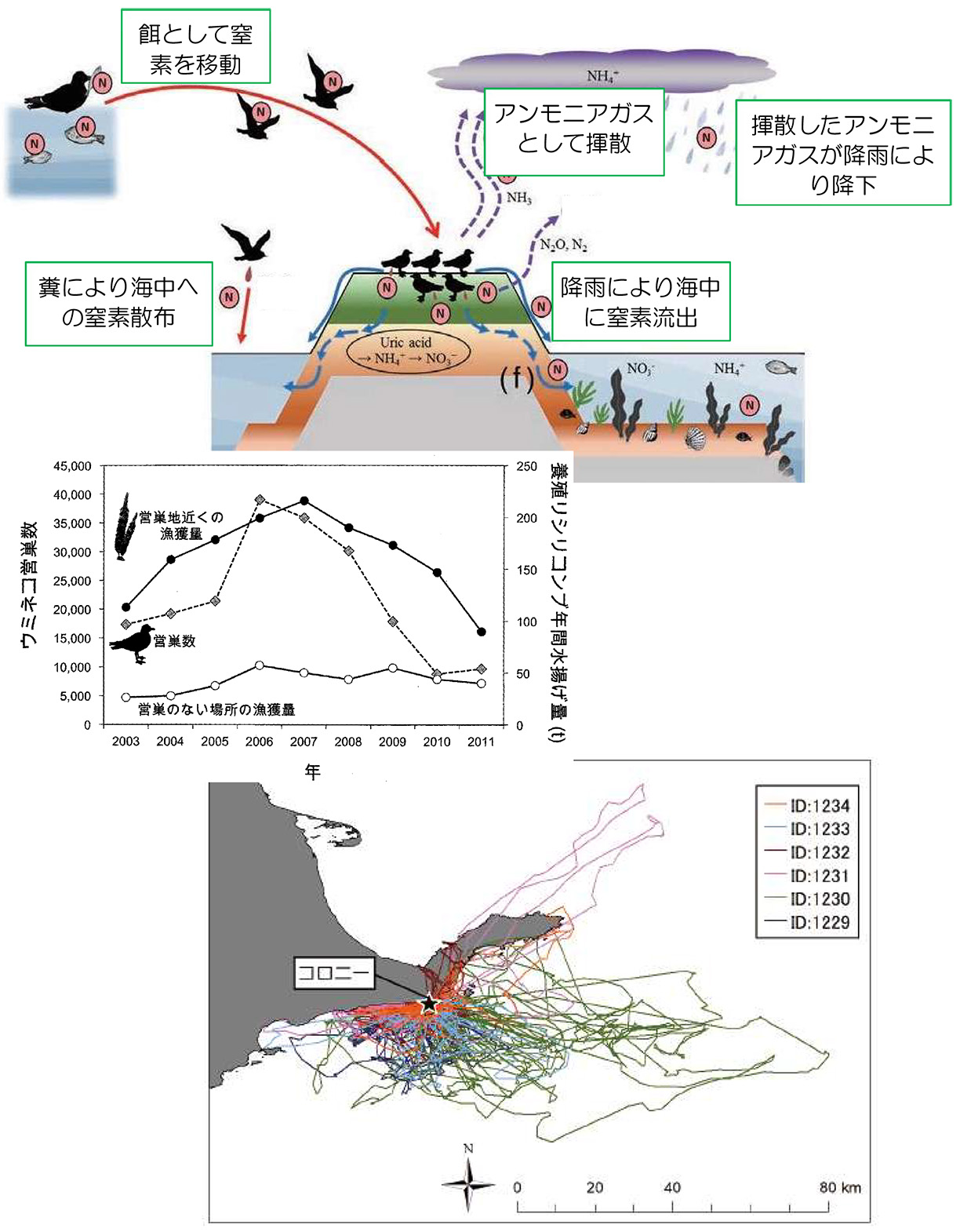

海鳥に対する影響については、海鳥の海洋生態系における物質循環の役割を広域で解明する必要がある。特に窒素循環の視点から海鳥の海洋全体への寄与は多岐にわたり、全体としてかなり大きいともいわれているが未解明の部分が多い(図9上)[27]。我が国における営巣地周辺の栄養塩供給についての調査例は大変少ないが、風間(2018)は北海道利尻島での年ごとのウミネコ営巣数と養殖リシリコンブの年間水揚量の調査結果を、営巣地からの距離が異なる漁協で比較した結果を報告している(図9中)[28]。これを見ると、営巣地に近い海域を漁場に含む漁協(●)では,営巣地から30km離れた場所にある漁協(〇)よりも年間水揚量が常に高く、さらにウミネコの営巣数(◇)の年変動と同調して水揚量が増減している。この結果は、図9上に示した糞による海中への窒素散布や降雨による営巣地からの海中への窒素流出が昆布の良好な生産に結びついている可能性を示している。また、北海道根室市の落石漁港付近を営巣地とするオオセグロカモメにGPSロガーをつけて6〜8月の記録を解析した研究によれば(図9下)[29]、営巣地を中心に半径40kmの範囲で飛行密度の高い領域が存在し、最大飛行範囲は80kmに及んでいた。すなわち、半径40km程度の範囲で海鳥による物質循環の影響が海域の生態系に及んでいる可能性が高い。海鳥についても、長期広域の洋上海鳥分布と営巣地における繁殖期間のリスク感受性を考慮して、洋上風力発電の影響を軽減するためのセンシティビティマップが作成されるなど、検討が進められている[30]。しかしながら陸上生態系は環境アセスメントの対象となっているものの、海域の生態系は対象外であることから、水産業の視点から見れば海洋生態系と沿岸の生産力に及ぼす影響についても検討が望まれる。

6) 地球温暖化と風況

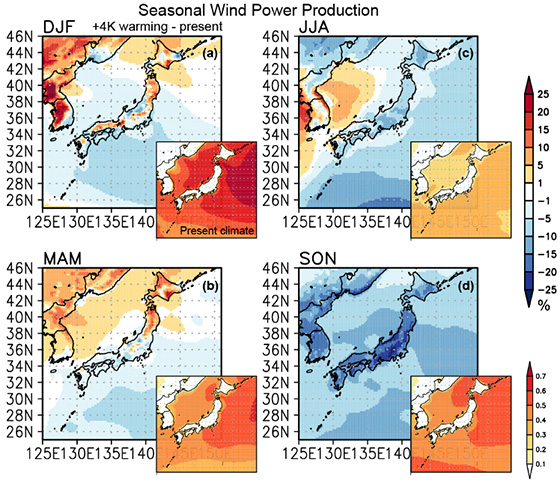

地球温暖化の進行に伴う全球的な風況変化も懸念すべき点である。Karnauskasら(2018)は、シミュレーションモデルにより2100年までの風況変化を世界各地で予測し、南半球での風強化と北半球での風弱化を示した[31]。特に日本周辺では2100年までに20%風が弱くなると予測されている。また大場(2019)は、4K(4°C)の温度上昇で北日本では冬から春に風の強化が起こり、南日本では逆に風が弱化することを示した(図10)[32]。夏から秋には日本全体で風が弱まり、日本全体で年間5%の弱化が認められることも示されている。これらのシミュレーション結果には高層ジェット気流の経路が大きく影響するため、研究手法によりその結果には違いはあるものの、温暖化に伴う風況変化が生じる可能性は極めて高い。さらに大場(2019)は、温暖化の進行に伴って突然の風の停滞や強化といった「Ramp現象」が頻発する可能性についても示しており、事故を避けるためにもこれまで以上に高度な運転制御が求められる可能性が高い[32]。

こうした変化が予見される一方で、洋上風力適地を選定する際によく参照されるNEDOのNeoWindは、気象モデルによる風況シミュレーションと人工衛星による海上風観測値に基づいて、1995年から2014年までの長期変動を考慮した平年値(20年平均値)を示しており、データ期間は2010〜2014年と記されている[33]。用いられているデータはすでに10年前のものであり、現在選定された海域での運用開始が早くても5年後、20年間の運用を見込んでいるとすると、35年前の風況予測で収益性は確保できるのかも気になるところである。現在の選定海域が工事のやりやすい沿岸域となっており、ガイドラインで推奨される高度140mで年平均風速7m/sに近い海域であることを考えると、その懸念は拭えないものがある。すでに稼働している陸上風力について、2023年は風況がよく高稼働率を記録したが、2024年は風況が悪く稼働率が低下したため収益が想定を下回ったという声も聞かれる。これまでの海域選定と並行して進められてきた協議会意見のとりまとめの中に、漁業共生への出捐が例外なく盛り込まれていることから、いったん運用を開始した後は安定して維持管理され収益を上げてもらうことが、漁業者にとっても重要なこととなる。

7) 漁業者へ拠出される金額の合理性

「漁業には何らかの支障はあるが、再エネ開発も重要なので協力する」という漁業者は少なくない。このため、基金への出捐による漁業協調策や高騰する燃油補助に期待する漁業者も多い。また、漁獲物の減収影響があれば当然その補填をしてほしいと考えている漁業者は多い。一方で、消費者にとって再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下、再エネ賦課金)の負担はますます大きくなってきている。一般海域での入札価格がゼロプレミアムになって以降、再エネ賦課金からの漁業者への出捐はないとされているが、再エネ賦課金から漁業共生への支出がなされていると思っている消費者は多い。この誤解は、一般家庭にも普及した太陽光発電のFIT収入が終了する家庭が今後増えていく中でも、再エネ賦課金が減額されないという中で強まっていく可能性が高い。基金の運営を透明化することはもちろんであるが、基金の原資等についても誰かがきちんと説明広報する必要がある。問題なのは、誰もこの説明をきちんと行うインセンティブを持っていないことである。補償を受ける立場の漁業者が行うことではないことはもちろんであるが、洋上風力事業者にもこうした説明を積極的に行うメリットは感じられないということがとても気になっている。

- [2] 環境省 環境アセスメントデータベース https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/

- [5] 漁港漁場漁村技術研究所 (2022) 消波提を活用した増養殖場などの操業協調型施設の提案. https://www.jfa.maff.go.jp/test/kikaku/other/pdf/gyokougyoson.pdf

- [6] 海洋産業研究会 (2015) 洋上風力発電等の漁業協調の在り方に関する提言 https://www.rioe.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/07/2015teigen.pdf

- [7] 国土交通省 (2020) 洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説(令和2年3月版) https://www.mlit.go.jp/common/001339422.pdf

- [8] 経済産業省 (1997) 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400053/

- [9] 経済産業省 (2024) 第21回 環境審査顧問会 資料2-1-2 補足説明資料 No.13https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/kankyo_shinsa/furyoku/pdf/2024_021_02_01_02.pdf

- [10] 日本海難防止協会 (2023) 「洋上風力発電事業に係る航行安全対策のガイドブック作成」報告書 https://www.nikkaibo.or.jp/pdf/R05_08.pdf

- [11] Swiss Re Corporate Solutions (2019) Earthquake Exposure: Managing Risk in NatCatProne Asia Pacific. https://www.asiawind.org/wp-content/uploads/2019/10/01-SWISS-RE-ANDRE-MARTIN.pdf

- [12] Swiss Re (2014) Mind the risk — A global ranking of cities under threat from natural disasters. https://reliefweb.int/report/world/mind-risk-global-ranking-cities-under-threat-natural-disasters

- [13] 今井謙吾 (2023) 本州日本海由来サケ稚魚の移動経路~山形県から放流されたサケ稚魚を宗谷海峡で初確認.Salmon 17:30–31. https://www.fra.go.jp/home/kenkyushokai/book/salmon/files/srr017_p30-31.pdf

- [14] 藤本信治 (2019) オホーツクの秋鮭と山形の人工ふ化放流(“めじか“ が結ぶサケ広域連携). ていち 136:1–8

- [15] 山形県水産研究所 (2022) 令和4年度研究成果. サケ稚魚降海後の初期分布. https://www.pref.yamagata.jp/documents/37582/2022seika08sake.pdf

- [16] 秋田県 (2005〜2024) 秋田県漁獲情報 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/7164.

- [17] 大関芳沖ほか (2024) 秋田県漁況旬報からみた沿岸魚類来遊時季の変化. 2024年度水産海洋学会研究発表大会要旨集 50.

- [18] 和田時夫 (2024) 洋上風力発電における漁業・生態系影響調査のあり方 — 今後へ向けた課題と展望. 水産振興コラム 進む温暖化と水産業 第26回 2024年8月 https://lib.suisan-shinkou.or.jp/column/ondanka/vol26.html

- [19] 明田定満 (1997) 洋上風力発電施設から生じる水中音が海洋生物に及ぼす影響. 水産工学 58 (2) :131–142.

- [20] 環境省・経済産業省 (2025) 洋上風力発電におけるモニタリング等に関する検討会(第3回)資料3_モニタリングデータの取扱い及びモニタリング結果の活用. https://www.env.go.jp/content/000286319.pdf

- [21] 朴容石ほか (1994) 飼育下におけるスケトウダラの繁殖行動に伴う鳴音 Nippon Suisan Gakkaishi 60:467–472.

- [22] Jakob Tougaard et al. (2020) How loud is the underwater noise from operating offshore wind turbines? The Journal of the Acoustical Society of America 148, 2885–2893.

- [23] 土屋健伸ほか (2024) 浮体式洋上風力発電からの騒音の水中音波伝搬の数値解析. 信学技報 124 (164) :13–16.

- [24] 漁港漁場漁村総合研究所 (2024) 沖合域漁場整備の手法開発報告書. https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/houkokusho/attach/pdf/H24houkokusho-3.pdf

- [25] 日本野鳥の会 (2014) 平成26年4月に発生した高病原性鳥インフルエンザに係る疫学調査報告書 4) 野鳥に関する情報 https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/eisei/bukai_22/pdf/ref_data7-2.pdf

- [26] 関島恒夫ほか (2023) 鳥類に対する風力発電施設の影響を未然に防ぐセンシティビティマップとその活用方法, 保全生態学研究. 28 (2) : 233–250.

- [27] Kentaro Kazama (2019) Bottom‐up effects on coastal marine ecosystems due to nitrogen input from seabird feces. Ornithol Sci 18:117–126.

- [28] 風間健太郎 (2018) 海鳥による窒素供給が沿岸海洋生態系に及ぼす影響. 海洋と生物. 235:184–190.

- [29] 佐藤夕夏ほか (2020) 北海道根室落石で繁殖するオオセグロカモメを対象とした洋上風力発電センシティビティマップ 保全生態学研究 25:191–203.

- [30] 風間健太郎・綿貫豊 (2021) 洋上風力発電の海鳥への影響を軽減するためのセンシティビティマップ作成手法とその課題. 保全生態学研究 28 (2) : 265–280.

- [31] Karnauskas, K.B. et al. (2018) Southward shift of the global wind energy resource under high carbon dioxide emissions. Nature Geoscience. 11:38–439.

- [32] Ohba, M. (2019). The impact of global warming on wind energy resources and ramp events in Japan. Atmosphere, 10 (5) :265.

- [33] NEDO (2018) NeoWins(洋上風況マップ) https://appwdc1.infoc.nedo.go.jp/Nedo_Webgis/top.html