今回「変わる海の環境」の第3回目の記事として取り上げるのは「ブルーカーボン」です。プルーカーボンは地球温暖化への対応の切り札として注目されています。

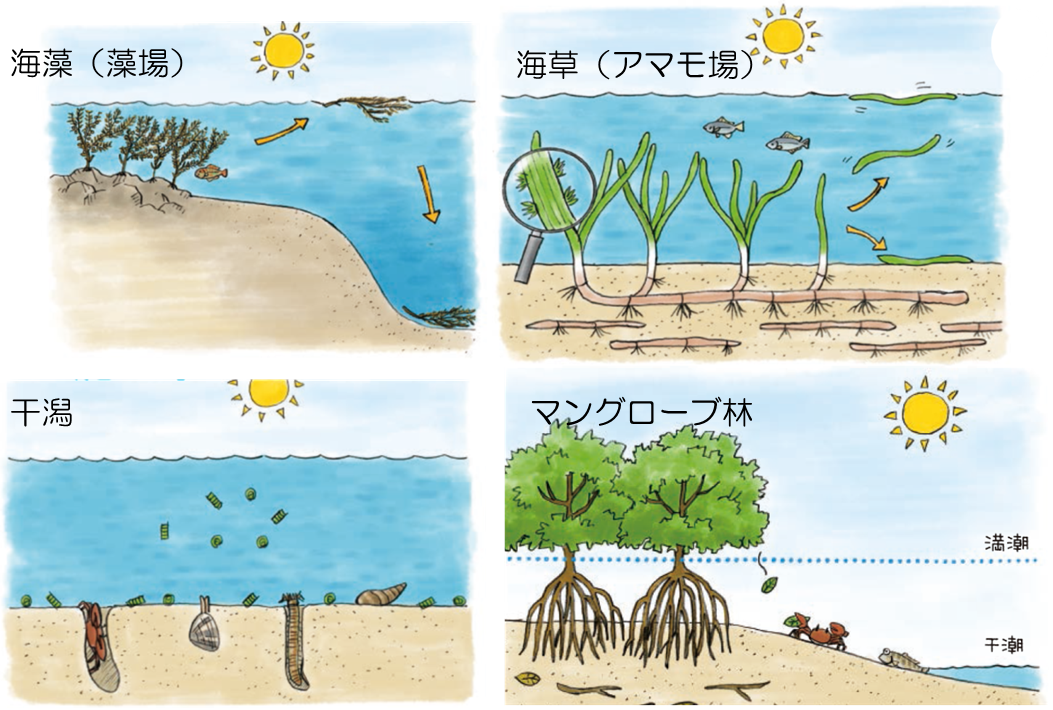

ブルーカーボンとは、国連環境計画(UNEP)が2009年に発表した“BLUE CARBON”という報告書[1]で、マングローブ林や湿地、海草などの沿岸生態系が吸収・固定している炭素量が地球上の有機炭素の55%に上ることから、これをブルーカーボンと名付け、陸上の森林や土地に吸収されるグリーンカーボンや、工業活動により排出されるブラウンカーボン、その粉体として排出されるブラックカーボンなど共に炭素循環の管理、ひいては気候変動の緩和策としての炭素吸収・貯留の方策として命名されました。

狭義には、海洋生態系で吸収・貯留される炭素のことを示します(Blue Carbon)、広義には、そうした炭素貯留のメカニズムやその機能を発揮できる生態系、その生態系が発揮する機能のことをブルーカーボンと呼ぶことがあります。広義のブルーカーボンは、ブルーカーボン吸収・固定(Blue Carbon Capture/Sequestration)、ブルーカーボン生態系(Blue Carbon Ecosystem)、ブルーカーボン生態系サービス(Blue Carbon Ecosystem Services)などと呼び分けることができます。

(国土交通省港湾局 ブルーカーボンパンフレット[2]に加筆修正)

さて、そうしたブルーカーボンの推進のための国際的な枠組みとして、アジェンダ2030(2015)として決定されたSDGs、気候変動枠組条約(UNFCCC)の下のパリ協定(2015)、生物多様性条約(CBD)の下での昆明・モントリオール生物多様性枠組み(2022)があり、そうした国際規範に基づき各国が対応を進めています。

日本でも、UNFCCCへの温暖化ガスの排出量の報告(インベントリ)にブルーカーボンによる吸収量として、2023年からマングローブ林を2024年には海草・海藻による寄与を報告しています。特に、海草・海藻については、炭素貯留を評価する独自モデルの検討を進めた結果であり、世界に先駆けた取り組みです。その背景には、研究者たちの地道で献身的な努力と、諸官庁の努力・連携(国交省のブルーインフラ政策、環境省の令和の里海づくり、水産庁の藻場再生ビジョンの改訂・研究事業の推進など)、さらには、こうした動きに注目し、行動する企業・市民が増えてきたことが大きな原動力となっていると感じています[3]。

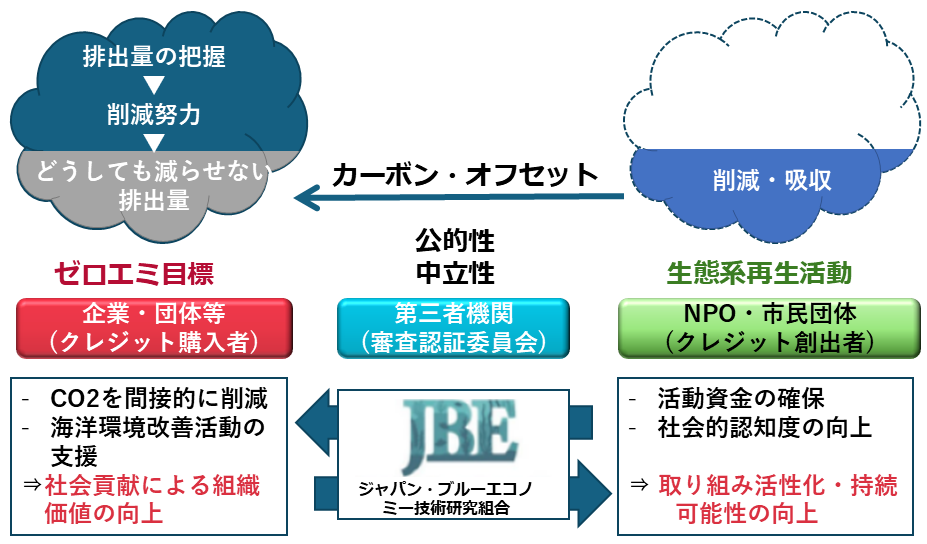

日本では、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)が運営しているJブルークレジットの認証制度が世界に先んじて実施されています。2020年に1サイト、22.8tの二酸化炭素貯留から出発した認証制度は、2024年には46サイト、約3,180tの二酸化炭素貯留を認証するまでになりました。その驚くべき特徴は、認証された二酸化炭素のクレジットが非常に高値で取引されているという事です。近年では、1tの二酸化炭素クレジットが5~8万円で取引されています。これは、標準的なグリーンカーボンの2,000~6,000円[4]に比べると10倍以上の高値がついていることになります。

これは、JBEが単に狭義のブルーカーボンをクレジット化しているのではなく、炭素貯留の共益として得られる多様なブルーカーボン生態系サービスを含めて広義のブルーカーボンをクレジット化しているからです。そして、それに賛同する購入者(企業)が、ブルーカーボンの生産者(市民、漁業者など)の創出努力と炭素貯留に留まらないブルーカーボン生態系の再生の共益を理解し、企業の地域貢献や社員の教育・啓発、福利厚生などとして、クレジットを購入することでそうした活動に主体的に参画する意思を示した結果ではないかと思っています。

こうした取り組みが進んだ背景には、日本の研究者によるブルーカーボン吸収・固定メカニズムの解明[5]やガイドブックの作成[6]、それを実践する各地の市民・漁業者・企業・地方自治体の努力[7]などがあることを忘れてはなりません。日本が東アジアの、引いては世界のブルーカーボン生態系の保全・再生のけん引役となってほしいと願っています。

ショートコラム

東アジア海域環境管理ネットワーク総会

(2025年7月)

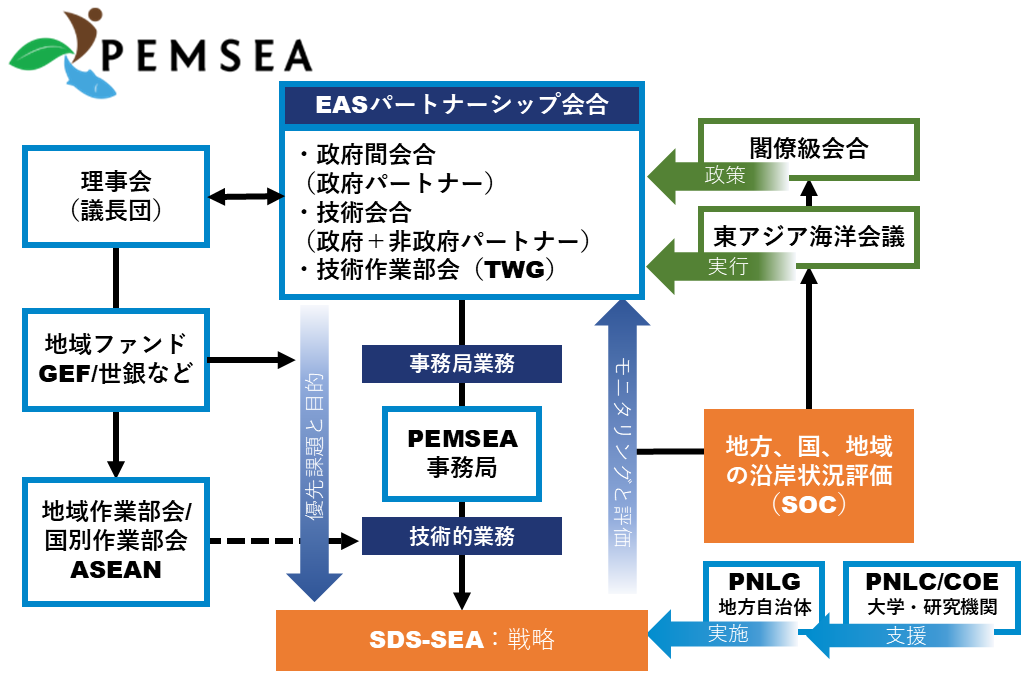

2025年7月22~23日に、東アジア海域環境管理ネットワーク(PEMSEA)の総会がマニラであり、国連の2030アジェンダ(SDGs)の実現に向けた活動の見直し、その中でのブルーカーボンなど地域としての重要な課題への取り組み方などが確認されました。また、技術部会共同議長に、東海大学の脇田和美教授が選任されました[8]。

PEMSEAは、第2回の記事で取り上げた1992年のUNCED(国連環境開発会議)の成果文書Agenda21に記載されている「沿岸域の統合的管理(ICM)」の東アジアでの実現を担う国際機関です。当初は沿岸域の汚染対策プロジェクトから始まり、徐々にICMのモデルサイトによる普及、持続可能な開発のための地域戦略の策定、3年に1回の東アジア海洋会議の開催に合わせた閣僚級宣言の発出などを行ってきました[9]。

PEMSEAのユニークなところは、その重層的なガバナンスにあります。国際的な目標(アジェンダ)を閣僚級会合や政府間会合により地域の公式な目標として各国の政策に落とし込むトップダウンの流れがあります。一方で、地方自治体ネットワークが技術会合や技術作業部会、大学・研究機関ネットワークの支援を受けて各地方の事業を具体に推進するボトムアップの流れがあり、それらが補完的に東アジアとしての戦略・行動をまとめているのです。

古川は、約20年研究者(2006–)、政府関係者(2006–2013:国交省)、非政府パートナー(2013–2019:海洋政策研究所)、技術議長(2019–2025)としてPEMSEAに関与してきました。