さて、新シリーズ「変わる海の環境」の第2回目の記事として取り上げるのは、国際的な目標設定(グローバル・アジェンダ)の基盤となる「持続可能な開発」と「衡平」です。

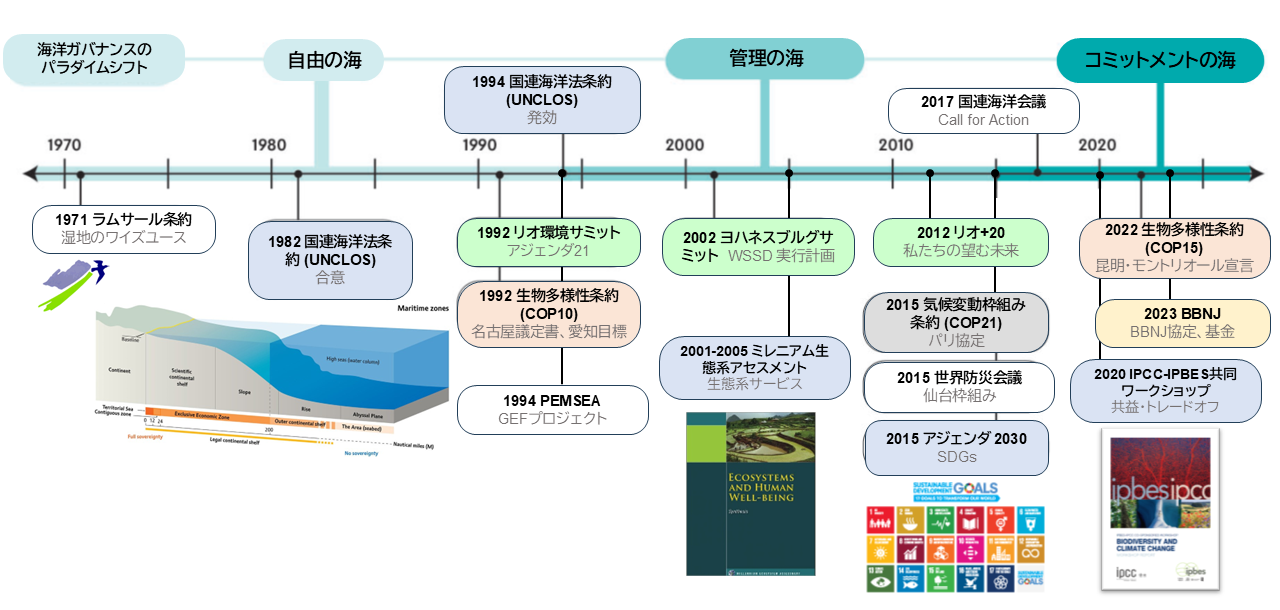

「持続可能な開発」は、前回にも簡単に紹介した通り、1992年にブラジルのリオで開催された「国連環境開発会議 (UNCED)」において、世界規模での問題解決のための国際行動を導く規範として、明記された言葉であります。この言葉の源流を、2018年に行われた世界法学会での議論[1]や、海洋法における「持続可能な開発」概念の研究をされてきた本田悠介氏の論説[2]などを参考にたどってみましょう。

世界法学会・世界法年報, 第38号, pp.78-102.

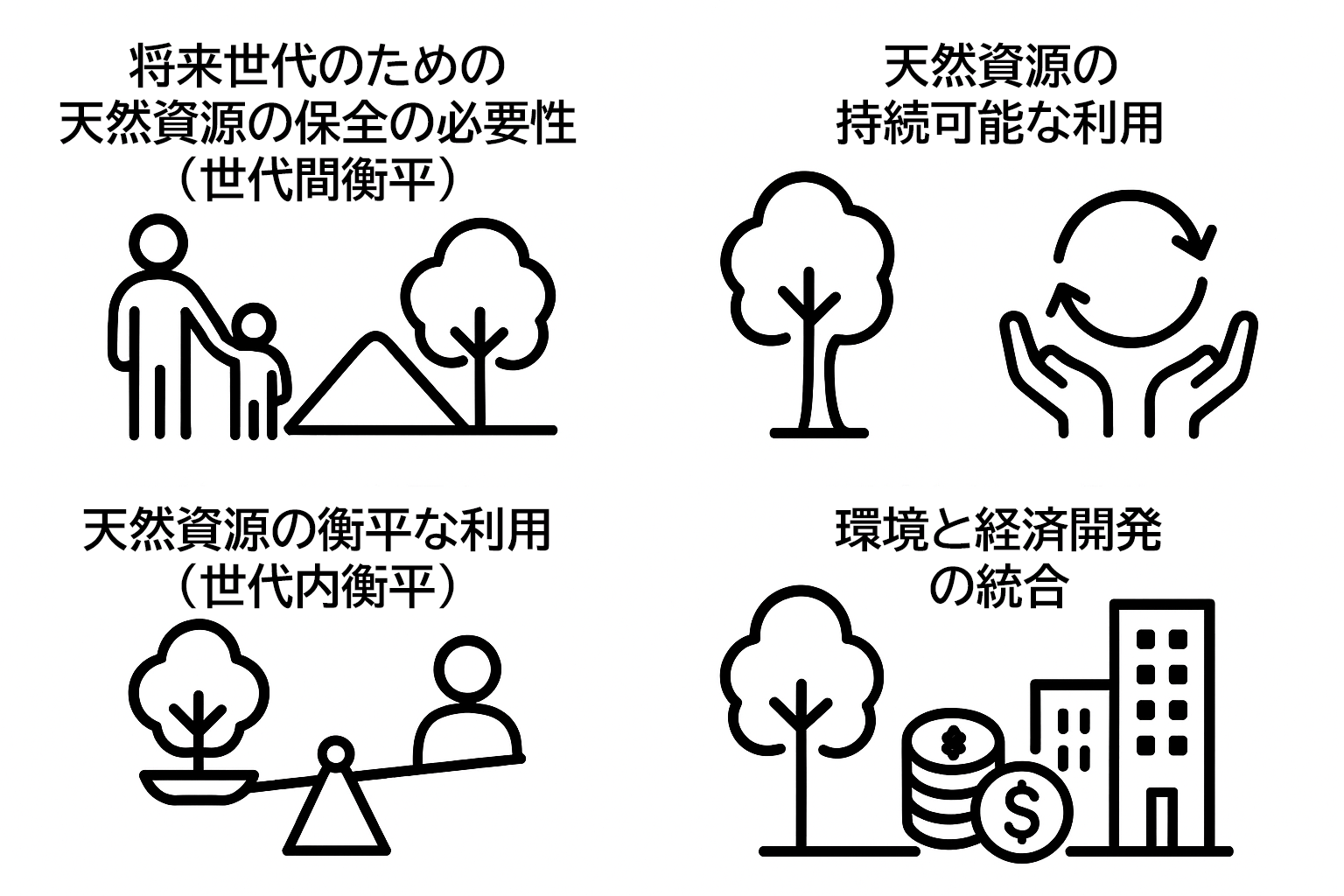

実は、「持続可能な開発」の概念(以下、SD概念)は、国際的な議論の場に登場してから30年経た今でも、様々な議論があり依然として「かなり不確かさ」のあるものなのです。ただし、様々な学説や国際的な文書などを精査した本田氏によれば、それは、①将来世代のための天然資源の保全の必要性(世代間衡平)、②天然資源の持続可能な利用、③天然資源の衡平な利用(世代内衡平)、そして④環境と経済開発の統合、の4つの要素を共通に持つものであるとされています。特に、④の項目は「統合原則」と呼ばれ、「開発」という言葉が必ずしも重厚長大な産業発展や、大型都市開発だけを示すものではないこと、海洋・沿岸域の統合的管理につながる、社会の開発と人間の開発を包含した言葉であるということを表しています。

(画像:ChatGPTによる生成)

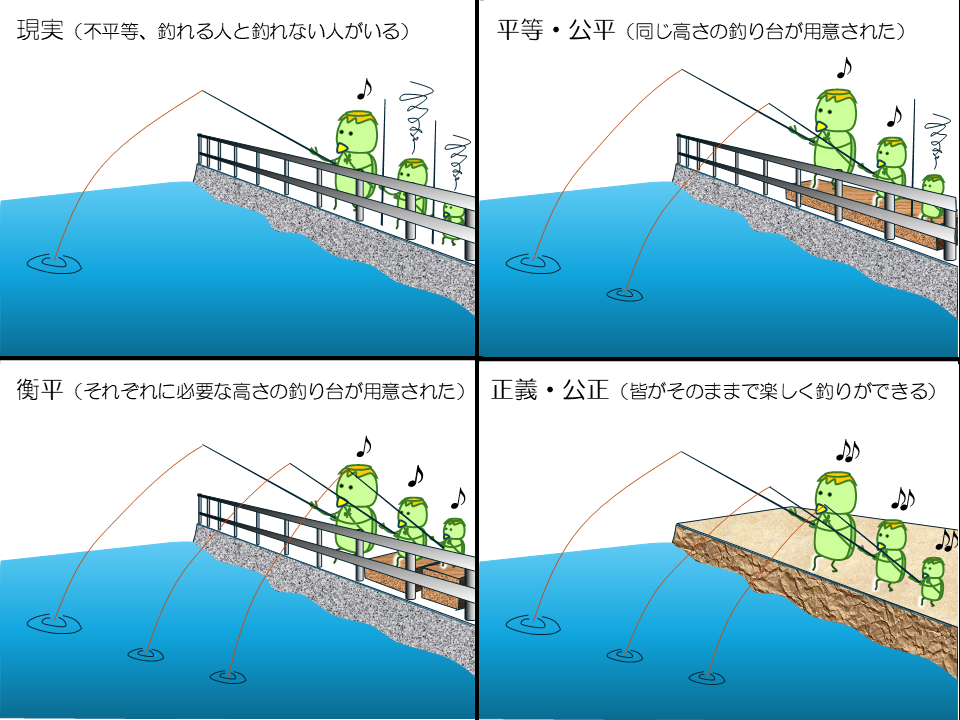

この中で、衡平(Equity)という言葉が出てきました。これは、同音異義語の公平(Fairness)や平等(Equality)とはどのように違うのでしょうか。まず世界には不平等と考えられる現状(Reality)があります。例えば、海辺の釣り場に行ったときに安全のために「手すり」が設置されていて背の低い子どもが釣りができない状況があったとします。こうした不平等が現実です。そこで、全ての人に同じ高さの踏み台を用意して、背の低い人への便宜を図りました。それでも、背の高さが足りない小さな子どもは、手すりを超えられません。これが公平(もしくは平等)とよばれる状況です。そこで、それぞれの背の高さに合わせた踏み台を用意します。これは、より困難な状況の人に対して手厚い対応(不平等な取扱い)をすることにより、皆が同じチャンスを得ることができる衡平という考え方です。

さらに、それを一歩推し進めるなら、その手すりを取り払う事や水辺への安全なアプローチが確保できれば、皆が手助けなしに釣りを楽しむことができます。これを正義(Justice)とか公正(Liberation)と呼んでいる人々がいます。

UNCEDでのSD概念の議論がなされる前、1960–70年代には産業革命以後の工業的・経済的発展に伴う環境汚染・人口集中など非常に困難な状況が生じました。日本でも水質汚染をはじめとする様々な公害問題が生じたこともご存じの通りです。それを打破するために社会基盤(インフラ)整備が先行し、平等で公平な社会開発が目指されました。その後、1980年代にその経済優先の開発路線が反省され、1990年代以降、社会開発の基盤となる人間中心の開発へのパラダイムシフトが起こりました。

まさに、その時代にUNCEDが開催され社会開発と人間開発を統合した「持続可能な開発」が中心に据えられたのです。1992年のUNCED(リオ環境サミット)の成果文書「アジェンダ21」は、海洋および海洋資源の保護・利用に対して大きな影響を与えた歴史的な文書であり、持続可能な開発を追求するための国際的な基盤を提供したのです。アジェンダ21には、目標としての「持続可能な開発」だけでなく、その実現のため「予防的アプローチ」「生態系アプローチ」「生物多様性の保全」といった新たな手段が提示されました。これらの考え方は、その後のリオ+20の「われわれの望む未来(Future We Want)」に継承され、SDGsやBBNJといった国際的な目標・枠組み作りに反映されています。

今回、説明が至らなかった様々な用語や会議などは、また他の項目の解説の際に振り返りたいと思いますが、普段耳にしている「持続可能な開発」の奥深い成り立ちや、その多面性を感じていただけましたら、うれしい限りです。

ショートコラム

東京湾におけるアマモ場再生活動

(2025年5–6月)

2025年5〜6月に、関係の漁業者からの情報提供、ご協力を得て、盤洲干潟や富津干潟において、延べ480人の参画により、27万粒のアマモの種採取、3,000株のアマモの株採取が行われました。採取した種と苗は、横浜港や東京港などでのアマモ場再生に活用されます。

この活動は、東京湾再生のための行動計画[3]の下、NPOや一般市民、企業等の多様な主体と協働でアマモ場の再生に取り組む東京湾UMIプロジェクト[4]の一環として行われました。

当該プロジェクトでは、一年を通してアマモの種取り、種の追熟と選別、播種、苗づくりや移植活動をアマモの生活史に合わせて行っています。原則、再生場所もしくは、その近隣から種を採取し再生活動を展開してきましたが、2019年、厳しい冬季風浪などによる地形変化などにより、横浜—横須賀地域でのアマモ場が衰退、消滅しました。そこで2020年からはアマモ場再生ガイドラインで示された種苗の移動禁止ラインなどを参考に、種の採取範囲を東京湾全体に拡大し、まだ豊かなアマモ場が残っている盤洲干潟でのアマモの種採取をしてきました。しかし、盤洲干潟のアマモ場も2024年には海水温の上昇などの影響を受け衰退し、再生活動に必要な種が確保できないという状況になりました。その後、関係の漁業者・研究者からの情報提供を受け、今年は、種苗の採取範囲を富津干潟まで広げ実施しました。

このように、アマモ場再生活動も環境変化の影響を受け従来のやり方だけでは上手くいかなくなってきています。状況を冷静に判断する科学力、順応的に再生に取り組む姿勢とそれを支える「ヒト・モノ・カネ」の充実が急務です。