1. はじめに

近年、日本では水産物消費市場と生産地の間でミスマッチが広がっている。マグロやウナギなどの人気魚は消費が過熱し、地球規模で資源の過剰な利用が問題となっている。その一方で不人気魚は買い手がつかず港で投棄される例が最近増えているように見える。人気魚と不人気魚の差が乖離するトレンドが存在していることは明らかである。

なぜこのような状況が発生しているのだろうか。

2. 小売店が市場支配力を有する現状

まず、日本の水産物については、小売店が市場支配力を有している点から議論を始める必要がある。

日本の水産物流通では、産地市場、消費地卸売市場、消費地小売店の3段階で価格が設定される。完全競争市場であれば、産地市場で価格が変化しても直ちにそれが消費地卸売市場と消費地小売店に伝達されるが、現実の市場はそうではない。

筆者らは、消費地で価格が変動した際に産地にどの程度の時間差でそれが伝わるのか、また反対に、産地で価格が変動した際に消費地のどの程度の時間差でそれが伝わるのかを統計的に分析し、市場支配力が消費地側に存在するのか産地側に存在するのかの把握に努めた。

結論からいうと、1976年から2009年までの統計を用いて分析し、マイワシとカツオは1980年代頃までは産地側の力が強かったが1994年を境として消費地側の市場支配力が強まったこと、マダイについては1970年代から2000年代まで一貫して消費地側の力が強かったこと、サンマについては逆に1970年代から2000年代まで一貫して産地側の力が強かったこと、マアジとスルメイカは1970年代から2000年代まで一貫して産地側と消費地側の力が拮抗していたことを見出した[ⅰ]。

マイワシやカツオで1994年を境に流通の川下に市場支配力が移った理由としては、その頃、大規模小売店舗法の規制が緩和されて大規模なショッピングセンターが多数建設され、消費地小売店が寡占化して市場支配力を高めた可能性が考えられた[ⅱ]。同じ頃、水産物の代替品となり得る肉類の消費が増えたことも水産物産地の市場支配力が弱くなった理由の一つであろう[ⅲ]。

サンマで産地側の市場支配力が強い理由について、市場関係者から聞き取りを行った情報を総合すると、サンマは季節の魚としてスーパーで販売イベントを企画すると集客効果が狙える特別な水産物である点、また丸のまま消費者が購入するためスーパーで加工する手間がかからない商品である点などから、他の魚種よりも小売店側が積極的に扱いたがる商品になっていることが分かった[ⅳ]。

3. 小売店が市場支配力を持つと産地で未利用魚が発生しやすいのか?

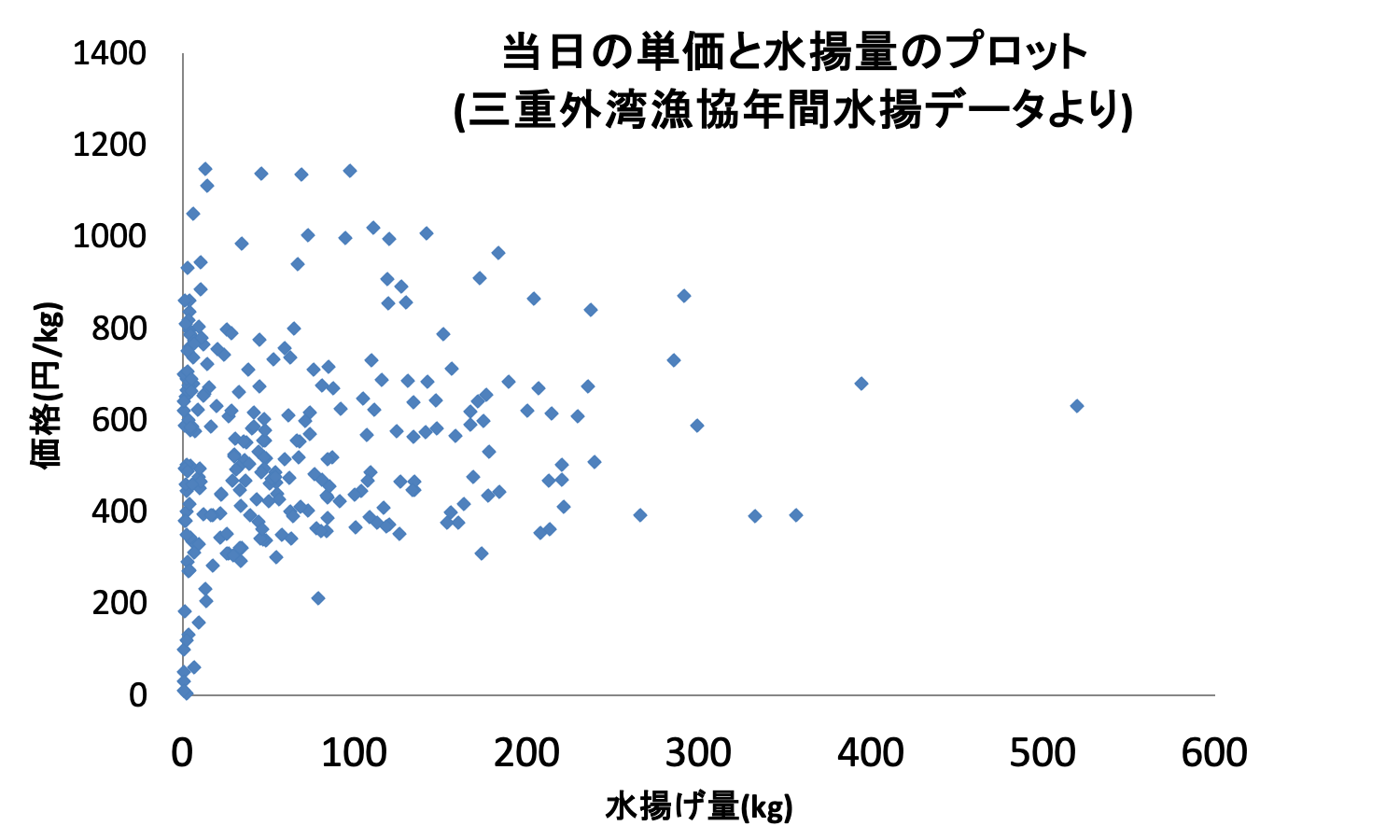

では、産地で未利用魚が発生する原因は何か。筆者らは、三重県における複数の漁港(産地市場)での一日の水揚量と単価の関係を詳細に検証した。具体的にはマトウダイに注目し、2013年4月から8月までの漁港別、日別で魚体サイズや漁法ごと漁獲量と産地での単価を分析した[ⅴ]。マトウダイはフランス料理でも使用される高級魚であるが、漁獲量が安定しない性質があるため、漁獲量変化による単価の変化を考察するための良い題材といえる。サンプルサイズ(漁獲量と単価情報の双方が存在するデータの数)は482であった。分析の結果、一日の水揚げ量が一漁港で17キログラム程度以下と極端に少量である場合は、その単価は極端に高いか、極端に低いかのどちらかである点を見出した[ⅵ]。

(三重県奈屋浦で撮影)

少量の水揚げ下で単価が極端に高い理由は、仲買人が地元の旅館など特定の顧客のためにマトウダイを高値で入札している状況を示していると説明できる[ⅶ]。

逆に、少量の水揚げ下で極端に値段が低くなる理由としては、流通単位である15キロ入りの発泡スチロールケース容量に満たない量の魚が半端ものと見なされることが背景にあると考えられる。つまり地元で特定顧客が存在しない場合、産地の漁港から都市部の消費地まで輸送する必要があるが、ロットがそろわないものはコスト割れになる可能性がある。トラックの荷台が埋まらないと単位数量あたりの運賃が割高になることがその背景となっている。これを織り込んだ形で、産地で価格形成がなされているとの説明が可能である[ⅷ]。

三重県の水揚げ状況に関する分析で筆者らが使用したデータは売買が成立した場合のものであるため、産地で売れ残りが存在したかまでは分からない。しかし、全国的に魚の売れ残りが産地で発生している点は、多数報告されている(例えば水産庁ウェブサイト:https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h21/pdf/h_topic.pdf)。マトウダイも、日によっては未利用魚の扱いになった可能性もある。

4. 未利用魚を減らすためにはどうすればよいか?

それでは産地での未利用魚発生を抑えるためにはどうすれば良いのか。未利用魚の発生原因が都市部までの配送コストへの懸念であったことを勘案すれば、都市部向けの市場流通だけに頼らず、独自の販売経路を複数確保することが一つの対応策となる[ⅸ]。たとえば昔は行商人が鮮魚列車などを用いて産地から消費地まで魚を運び、売れ残りになりやすい魚は安値でなじみの消費者に提供するなどして未利用魚の発生を抑えていたと思われる。また都市部でも昔は街角の魚屋が、通りかかる消費者に積極的に声をかけて売れ残りを抑えるように魚を販売していた。現在はこのような行商人や街角の魚屋は激減した。しかし、同様の機能をオンライン販売などで代替できれば一つの対策になるといえる[ⅹ]。

もう一つの対策は、都市部での消費需要だけに頼らず、産地で地域内消費を奨励することである。産地で魚を加工する、または地域特有の伝統的な魚食文化に則って消費することも対策といえる。

しかしながら筆者らの研究では、地域特有の魚食文化が衰退している傾向が示唆されており、この点も未利用魚が近年目立つようになった理由を形成しているように思われる。

5. 多様な魚介類が日本で消費されなくなってきたことも問題の一端

大石ら(2021)は、2000年から2017年までの総務省家計調査を用いて、生鮮魚介類18種(鮮魚14種、貝類4種)が家庭で購入される重量を経年的に分析した。Shannon指数を用いた多様度を計算した結果、全国ではとりわけ瀬戸内海に面した都市(広島市、岡山市、神戸市など)で多様な魚介類が消費されていること、しかし時間の経過とともにこの多様度は低下したことが分かった[ⅺ]。逆に内陸に位置する都市(長野市、前橋市、甲府市など)ではそれほど多様な魚介類は消費されない傾向があること、これらの都市でも時間の経過とともにこの多様度は低下したことが分かった[ⅻ]。

これが地域特有の伝統魚食文化が徐々に消失していることを示しているのであれば、産地でも多様な魚の消費が徐々に消失して未利用魚が増加する可能性も示唆することになる。この推移は今後も注視する必要がある。

6. まとめ

以上、日本の水産物流通では小売店の市場支配力が強く、特に1990年代以降、大規模小売店の台頭で小売側の力が増した。この中で、消費地で売れ筋ではない魚については、わざわざコストをかけて輸送せずに産地で廃棄される構造が示唆された。並行して、日本全国で魚介類消費の多様性が低下している状況も存在している。未利用魚削減に向けては、市場を都市部のスーパーに過度に依存する状態から脱却し、オンライン販売や産地での地域内消費、さらには伝統的魚食文化の活用を図ることが重要であろう。並行して、産地の実態を都市部の消費者に伝え、水産物には多様性があること、これをまんべんなく利用することが食料安全保障にもつながることを繰り返し説明することが重要である。

参考文献

- [ⅰ] 阪井裕太郎、中島亨、松井隆弘、八木信行(2012). 日本の水産物流通における非対称価格伝達. 日本水産学会誌. 78(3): 468–478.

- [ⅱ] 同上

- [ⅲ] 八木信行(2025). 水産物に特有な価格形成メカニズムの研究および福島原発事故による風評被害対策への示唆. 日本水産学会誌. 91 (4): 286–294.

- [ⅳ] 同上

- [ⅴ] 阪井裕太郎、成尾俊亮、鈴木崇史、八木信行 (2018). 少量漁獲魚種の産地価格形成 —マトウダイを事例として—. 日本水産学会誌 84(4): 696–704.

- [ⅵ] 同上

- [ⅶ] 八木信行(2025). 水産物に特有な価格形成メカニズムの研究および福島原発事故による風評被害対策への示唆. 日本水産学会誌. 91 (4): 286–294.

- [ⅷ] 同上

- [ⅸ] 同上

- [ⅹ] 同上

- [ⅺ] 大石太郎、上杉昌也、八木信行 (2021). 主要生鮮魚介類の消費多様度指数に見る日本の魚食文化の地域差と経年変化. 日本水産学会誌. 87: 409–420.

- [ⅻ] 同上