水産資源調査の目的

水産資源を持続的に利用するためには、天然で自然に増えた量と漁獲量のバランスをとることが大事なポイントである。しかしながら、多数の者が利用できる共有資源が乱獲されることによって、資源の枯渇を招いてしまう共有地の悲劇が古くから知られており、漁業は共有地の悲劇になりやすいと言われている。このような漁業の特徴を踏まえて、水産資源を上手く利用するためには、資源の状況を確認する作業(資源評価)と、どのように獲るかを決めて実行する作業(資源管理)を、同じ魚を漁獲する人達のグループで、管理目標を決めて、共有して実行することが重要である[ⅰ]。ただし、目に見えない海の中の資源量を把握することは、陸上の生物資源に比べてはるかに難しく、資源の有効活用の第1ステップとなる資源評価すらままならない。適切に資源評価をするためには、まず海の中の水産資源を把握する必要があり、その手段として水産資源調査がある。水産資源調査の目的は、漁獲対象種とそれと関連する環境や生物の状態を継続的に観測し、資源評価へ活用するとともに、将来を予測するための定量的な情報を得ることである。

これまでの公的機関による水産資源調査

日本で実施されている水産資源調査は、TAC等の資源管理方針に向けた資源評価を行うための科学的根拠を得る事を目的に、国立研究開発法人水産研究・教育機構や都道府県の地方公設試などの公的機関が主体となって行われてきた[ⅱ]。具体的には、調査船調査による海洋環境計測、プランクトンネット等の卵・仔稚魚調査、トロール等の底魚・浮魚調査、計量魚群探知機等の魚群量調査に加えて、市場調査による水産物のサイズ等の精密測定、漁船の漁獲量や漁獲努力量の記録等が行われてきた。これらの水産資源調査は、多くの人的・資金的な資源を使って国・県が同一基準で実施されており、高精度の調査結果が資源評価に反映されて、年1回程度の頻度でその結果が公開され、その後の資源管理や方針に役立てられている。

漁業者参加による水産資源調査の意義

漁業者は、子や孫の世代まで続く持続可能な水産業を望んでおり、そのための水産資源の把握と管理、水産資源の大きな変化をもたらす海洋環境を含む水産資源調査に興味を持っている。水産資源は、資源量(資源全体の重量)を増加させる要素(加入:新たに漁獲対象となる資源個体が増えること、成長:成魚へと大きくなるにつれて重量が増加)が多く、減少させる要素(自然死亡:漁獲など人為的以外の病気、被食、老衰などの死亡、漁獲死亡:漁獲による死亡)が少ない時に増加する。これらの要素のうち、加入、成長、自然死亡は自然次第のため人が直接制御できないが、漁獲死亡を減らすのは漁業管理次第なので人が水産資源を制御できる有効な手段となる。このため、国・県等の公的機関では、水産資源調査を行い、年1回程度の資源評価を行い、それを踏まえた漁業管理措置が行われている。しかしながら、毎日の操業で漁獲の有無を判断する漁業者からすると、年1回程度の資源評価の結果は肌感覚に合わず、それを踏まえた資源管理措置も自分事と捉えることが難しい。漁業管理の実行者は漁業者であることから、漁業者が水産資源調査から資源管理に至る過程で参加できる仕組みが望ましい。すなわち、漁業者による自主的な水産資源管理を行うためには、漁業者の肌感覚にあう形で、資源管理の基礎資料となる水産資源データを漁業者自らが取得し、それらが資源評価に反映され、漁業者が実践できる資源管理に落とし込むことである。漁業者によるデータ取得にこだわるのは、漁業者の肌感覚にあう形でのアウトプットにしやすく、それから導き出された資源管理の施策提案が、水産現場で納得感を持って実行しやすくなるためである。これに加えて、漁業者による自主的な資源管理が漁業経営にどの程度反映しているかを金額で示すことも、漁業者による水産資源調査を行う大きなモチベーションに繋がる。

漁業者参加の新たな水産資源調査のあり方

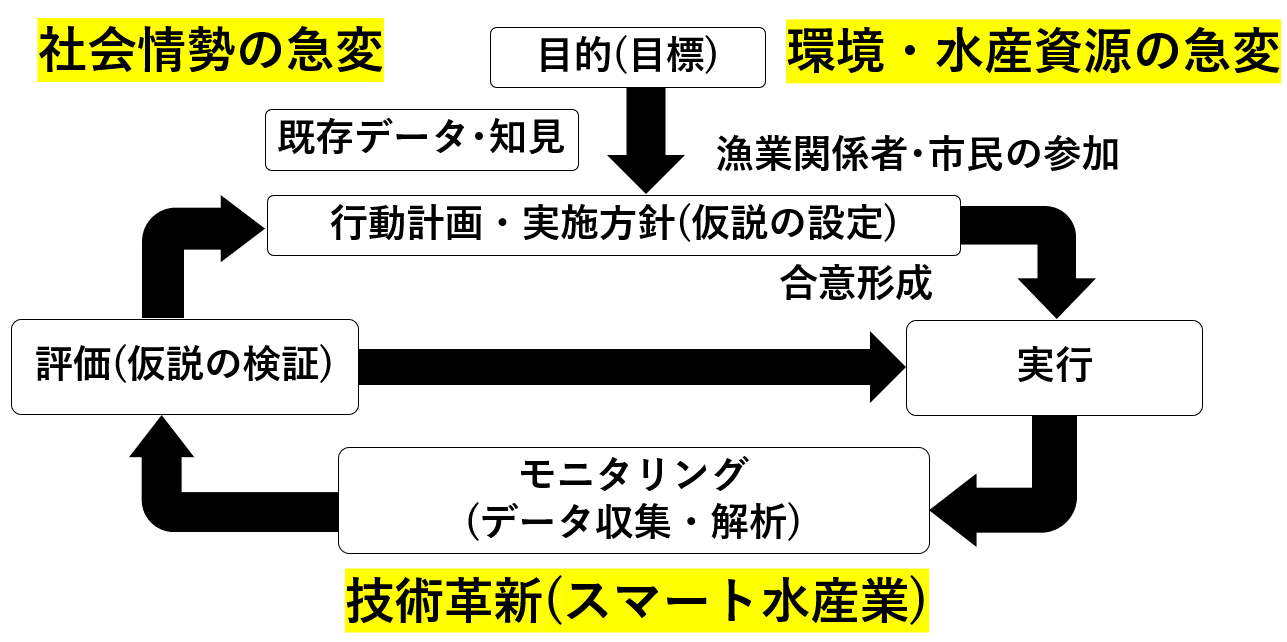

近年の地球温暖化に伴い、海洋熱波などの海洋環境の急変や水産資源の変遷が水産業に大きな影響を与えていることから、海洋環境把握を含む水産資源調査の重要性はますます高まっている。さらに漁業生産コストの高騰や国内外における水産物マーケットの変化など水産業を取り巻く社会情勢も急変している。このような不確実性がある状況下で、資源管理を試行しながら、その結果をモニタリングして、管理手段を改善していく順応的管理が見直されている。順応的管理は、古くから提唱されてきた概念であり、生態学、水産分野等で適応されてきた。順応的管理は、不確実性への対応、次回の意思決定の精度を高め、ステークホルダーが協力してモニタリングと調整を繰り返すことで全員が納得感を持って合意形成を進めやすいメリットがある(図1)。

具体的な進め方としては、これまで公的機関が収集して体系化した科学的知見に基づき、行動計画・実施方針を立てて実行し(管理措置)、ステークホルダー全員で漁獲量・資源量・生物特性をモニタリングしてその結果を皆で検証し、必要に応じて管理措置を修正・改善していく。日本でも地方公設試と漁業者と協働で資源調査から資源管理に至る順応的管理の取り組みは、例えば北海道のマナマコ[ⅰ]や沖縄県のナミハタ[ⅲ]で実施されてきたが、一般的な手法として運用レベルで普及していない。これらの成功事例は、資源管理の効果が反映されやすい定着性魚種を対象とした漁業種類で多い傾向にある。これは人が管理できデータ収集可能な時空間スケールが、定着性魚種の行動範囲をカバーできる時に限られており、漁業者による水産資源管理が水産資源調査の時空間スケールに依存している可能性を示唆している。逆に、広範囲かつ高頻度で水産資源調査ができるようになれば、回遊する浮魚を漁獲対象とする漁業種類でも、順応的管理ができる可能性がある。これを実現する上でキーとなるのが、スマート水産業を推進する技術革新である。スマート水産業とは、ICT、IoT等の先端技術の活用により、水産資源の持続的利用と水産業の産業としての持続的成長の両立を実現する次世代の水産業と定義されている。センサー技術の発展により、海洋環境を含む魚群情報などの漁船をプラットフォームとした水産資源調査が容易に実施できるようになってきた。さらに、これまで人力で測定した市場調査における漁獲物のサイズ測定などの水産資源情報の取得が、AI分析により自動的で収集可能になりつつある。このようなスマート水産業の技術を利用して、従来から公的機関が実施してきた高精度な調査を自動化しつつ、漁業者や漁船による自動的かつ大量データ(漁船数は調査船数より圧倒的に多い)を加える事で、高精度かつ高速で意思決定に寄与する順応的管理が可能になるであろう。さらに、近年の地球規模の気候変動に興味を持った一般市民などが、みずから海水を採取して環境DNAなどの海洋生物モニタリングに参加するなど、研究機関・一般市民が協働するトランスフォーマティブ・サイエンスも広がりつつある[ⅳ]。これらの傾向は、水産関係者だけでなく、海に関心を示す多くのステークホルダーによる水産資源調査をさらに強力に進めていくことに繋がり、水産資源の順応的管理をより効果的に展開できる可能性を秘めている。

おわりに

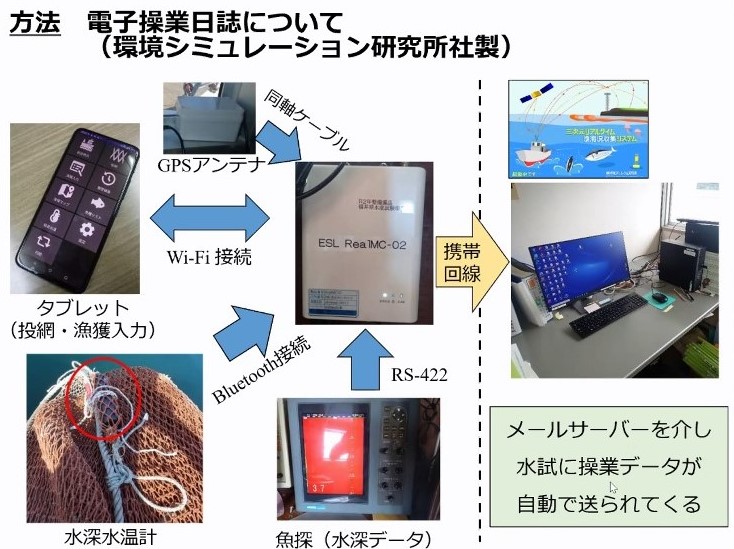

私が所属する福井県立大学海洋生物資源学部先端増養殖科学科の水産情報解析学研究室では、福井県で漁獲されるズワイガニ資源の有効活用に向けて、漁業者が記録した数十年に至る操業日誌をベースに資源量推定の手法を開発している。また、福井県水産試験場は、底曳網漁業者によるデジタル操業日誌による漁獲情報と漁船据付けのGPSデータロガーによる操業情報などを、リアルタイムで漁業現場から水産試験場に提供する仕組みを整えている(図2)。

(福井県水産試験場提供)

本研究室では、これらの情報を利用・分析して、資源量推定に加えて、それをベースに無駄な探索削減等によるコスト計算などを行い、漁業者の利益最大となる操業を提案する意思決定ツールを福井県水産試験場と協力しながら開発している。これらの取り組みが、漁業者の自主的な水産資源管理と漁業経営を両立する新たな順応的管理へ貢献することを期待している。

参考文献

- [ⅰ] 北海道立総合研究機構稚内水産試験場,北海道マナマコ資源管理ガイドライン,社会福祉法人北海道リハビリー,2014,p238.

- [ⅱ] 国立研究開発法人水産研究・教育機構,漁海況予報ってなに?,FRA NEWS水産業の未来を拓く,2016,p1–9.

- [ⅲ] 名波 敦・太田 格・秋田 雄一・河端 雄毅,海洋保護区で魚を守る—サンゴ礁に暮らすナミハタのはなし,恒星社厚生閣,2018,p238.

- [ⅳ] 渡慶次 力・笠井亮秀・牧野光琢・桑村勝士、漁業者・市民が参加する沿岸域での水産海洋モニタリング,水産海洋研究,89,2025,p117–128.

- [ⅴ] 中野広著,近代日本の海洋調査のあゆみと水産振興 : 正しい観測結果はかけがえのない宝物,恒星社厚生閣,2011,p307.

- [ⅵ] 宮内泰介編,どうすれば環境保全はうまくいくのか : 現場から考える「順応的ガバナンス」の進め方,新泉社,2017,p343.