1. はじめに

漁船とインターネットは長らく良い関係を築けていませんでした。養殖施設があるようなごく沿岸であれば陸上の基地局と通信が可能ですが、数マイルも沖に出ると途端に通信圏外になるため、どうしても通信衛星を使う必要があります。一方、通信衛星の開発や打ち上げ費用は高額で、陸上と比較して利用者も少ないので、衛星を含めた沖合向けの通信キャリアの新規構築には投資リスクがあります。

そのような状況でもインマルサットなどは1990年代から洋上通信を含む全世界衛星通信網を構築してきました。しかし通信に使用している周波数では大容量通信が難しく、加えて衛星が遥か遠い静止軌道にあるため、どうしても通信料が陸上通信と比較して高額になっていました。インターネット接続は可能でしたが、気軽に動画などを見たら高額な通信料の請求が待っていました。日本の200海里内で衛星データ通信サービスを展開するNTTでも、同様に高額な通信料が利用拡大のネックとなっていました。

ところが現在、洋上通信のブロードバンド化、低価格化が急速に進みつつあります。既存の電話回線を利用した高速データ通信技術(ADSL)の登場で皆さんの家にインターネットが普及したのが1990年代の終わりでしたが、まさに、同様の波が洋上通信の世界に来ています。

2. Starlinkショック

SpaceXによる衛星ブロードバンドインターネットアクセスサービスであるStarlinkの登場が洋上ブロードバンド化の大きな波となっています(https://www.starlink.com/jp)。Starlinkは地球上のどこでも快適なネット環境を提供することを目指したサービスですが、洋上通信に劇的な変化をもたらしています。冒頭に書いたとおり、従来の洋上通信ではどのサービスでも通信速度や料金に問題がありました。ところがStarlinkは従来とは違う周波数を使い大容量のデータ通信定額サービスを全世界で展開したのです。通信の核となる衛星も大型で高機能なものではなく、小型で安価な通信衛星を大量に打ち上げることでコンステレーション(衛星を星座のように繋いで一つのシステムとすること)を構築して高品質な通信環境を実現しています。その数なんと5,000機以上で、驚くことに機能しなくなった衛星の廃棄や新たな衛星の追加を定期的に行っています。

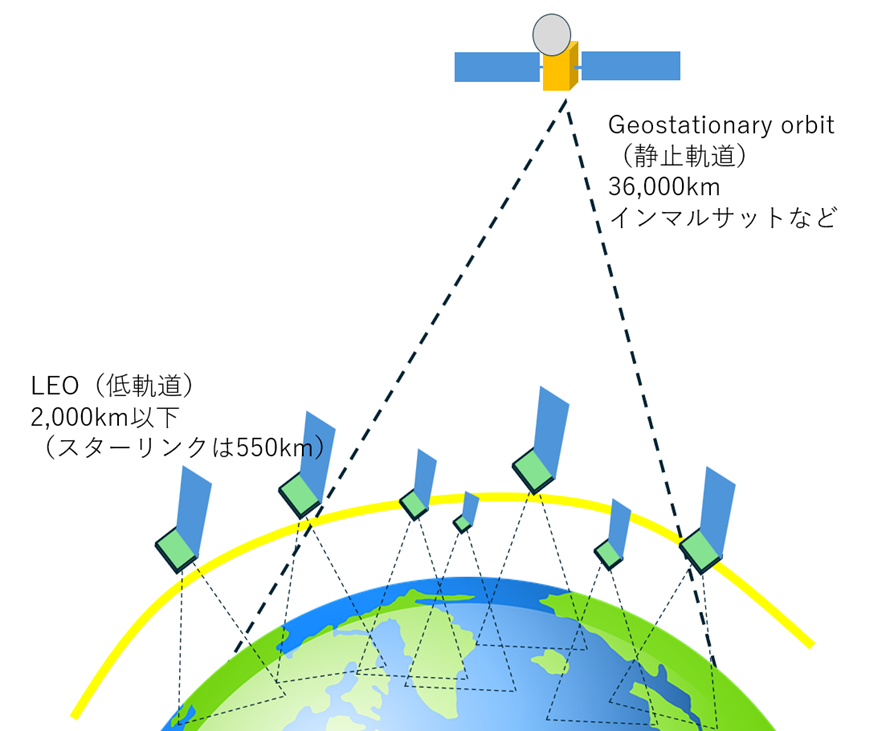

衛星通信は衛星の高度によっていくつかに分類できますが、StarlinkはLEO(Low Earth Orbit)という海面から2,000kmぐらいまでの高度を衛星が周回しています。静止衛星のように地球からの距離が36,000kmとなるとカバーできるエリアは広くていいのですが、衛星を中継した通信時間に遅延が発生します。一方、LEOは距離が近いのでその遅延が非常に少なく、実用性が高いので急速に普及が進んでいます。ただLEOの衛星で全球をカバーするにはたくさんの衛星が必要ですが、Starlinkは5,000機という破格の物量でこれを実現したわけです(図1)。

図2は筆者とStarlinkのアンテナです。このアンテナは陸上用ですが、筐体はプラスチック製で小型かつ非常に軽く、とても衛星通信用のアンテナには見えません。入手方法も、Starlinkのホームページから購入すれば簡単に入手できるので、船用機材というイメージではありません。ただし、日本では漁船向けにはKDDIなどの代理店がアフターケアも含めてアンテナの販売を行っています。漁船向けにはアフターケアは非常に大切です。

通信品質についても、出始めのころは海が少し荒れると通信が不安定になるといった話もあったようですが、現在は非常に安定した通信が可能となっています。速度も最速で220Mbps、加えて定額で大容量通信が可能なため、スマート水産業(ICT技術を活用して漁業活動や漁場環境のデータを収集し、生産活動の省力化や操業の効率化を実現する取り組み)の推進などに利用の可能性が大きく広がりました。

3. 洋上ブロードバンドの現在と未来

漁業情報サービスセンターが提供している洋上漁船向け情報サービス「エビスくん」(https://www.jafic.or.jp/service/ebisukun/)(図3)は、前身となったサービスがスタートした2000年代の初めから最近まで送信データのサイズの制約を受けていました。洋上データ通信では、一般に通信費は船側の負担になるため、陸から大きなデータを送ると船側の通信費が高額になります。ところが現在Starlinkの定額サービスのお陰で、当センターは船側の通信費に気を遣うことなく高頻度で多彩な大容量のデータを送ることが可能となっています。

エビスくんのトラブル発生時にも迅速な対応が可能になりました。これまでは、アプリの入ったディスクを船に送付する、電話で対応する、現地まで行って作業するなど、時間と労力がかかっていましたが、これを東京の事務所からStarlinkを経由して直接船のパソコンにリモート接続してトラブルに対応することが可能になりました。船からすると港まで戻ることなく、すぐにサポートを受けられるわけです。

洋上ブロードバンドが持つ情報サービスのポテンシャルはもっと高いといえます。その一つが陸上のコンピュータ環境を大きく変えたクラウドコンピューティングとの連携です。通信コストを気にせず大容量のデータ通信が可能となれば、たとえば最新の自船の漁獲データをアップロードして即座にAI等に解析させることで、自船用のリアルタイム漁場予測も実現可能となります。同様に航路選定などもクラウド上で直近の気象情報を収集してAI等で解析することでリアルタイム航路選定が可能になります。このように、よりパーソナルな情報のカスタマイズが可能になると考えられます。また船同士や船団の専用ネットワーク構築も容易になり、各船の操業情報を連携させた分析が可能となれば、最適な意思決定にも役立ちます。究極的にはリモート操業も考えられ、優秀な船頭による複数の漁船の同時運用、ひいては省力化・少人数化も考えられます。

漁海況以外では、航海計器やエンジン、漁具等の各種情報をリアルタイムで双方向に通信することも可能になります。クラウドにアップされた各種の情報を造船会社や漁具メーカーがチェックして障害などに対応することを可能にします。海運ではすでに類似する取り組みがなされており、今後漁船でも広がることが期待されます。

洋上ブロードバンドは船陸間の情報の距離を縮めます。これは生産現場と消費者が近くなることを意味します。魚の販売や鮮度等の付加価値、安全性やトレーサビリティの確保など、流通やブロックチェーンという分野にも恩恵をもたらすと期待されており、すでにマーケットインの取り組みを進めている地域もあります。

洋上ブロードバンドは船員の労働環境の改善という部分でも期待されます。陸と同じ様にLINEやXといったSNSが使えれば家族とのコミュニケーションも可能になります。また、医療対応への活用も考えられます。船で急病人が出た時に、医師がリモートで診断するといったことが可能になります。スマートウォッチと連携して船員の遠隔健康管理に活用することも可能です。

洋上ブロードバンドによる利便性や拡張性で期待が高まる一方、特定のキャリア(通信回線事業者)に依存することは、サービスの継続性という観点で注意する必要があります。洋上通信への依存度が高まれば高まるほど、バックアップのために別のキャリアを持つ必要は今後高くなります。

4. これからの洋上通信インフラ

GAFAの一角であるAMAZONが2025年後半に定額衛星通信サービスをスタートします。それがProject Kuiperです。4月には衛星の打ち上げに成功し、既に数十機の通信衛星が飛んでいて、陸との通信リンクも確立しているようです。Project Kuiperは、最終的に3,000機以上の衛星でコンステレーションを組んで、地球上のほぼすべての場所に高速インターネットを提供する計画です。アンテナも7インチ(18センチ)と非常に小型で、Starlinkアンテナとほぼ同じです。

もう一つ、将来の通信システムとしてNTTなどの大手から宇宙ベンチャーまで研究開発に参加している成層圏プラットフォーム、HAPS(ハップス)について説明します。HAPSはHigh Altitude Platform Stationの略称で、無人航空機を高高度で飛行させて、成層圏から広域無線通信を提供するシステムです。簡単に言うと、携帯の地上基地局を無人機などに乗せてずっと飛ばしておこう、というもので、地上の基地局と通信衛星のちょうど間に入るデバイスになります。通信環境の悪い離島や山間部などで利用できるのがメリットとされています。また通信衛星のように数千個打ち上げなくても特定のエリアで高速通信が提供可能です。なぜ成層圏かというと、大気の抵抗が少なく長時間の飛行が可能で、加えて気象が安定しているためです。キャリアにとっては衛星の開発や打ち上げが必要ないことは大きな利点です。また通信衛星は宇宙線や太陽光に直接晒される過酷な空間を飛んでいるので、劣化~最終的に廃棄となりますが、HAPSは飛行機をメンテナンスすれば長く使うことができるのも利点です。2027年の実用化に向けて技術開発が進められていて、当面は陸上が対象となりますが、いずれ洋上通信でも活用されると期待されます。

5. おわりに

筆者は平成30年に「水産振興」(第609号)の紙面にて、「水産海洋分野の衛星リモートセンシングとICT」というタイトルで原稿を書きました。その結びで、20年後ぐらい未来の漁業の姿について、半ば冗談で「漁船は自動操舵、漁場はAIが決定、漁労も自動、船主さんや市場には自動的に漁獲物の鮮度や漁獲量の情報が配信される、乗組員は漁師さんではなくコンピュータエンジニアが・・・」と書きました。いくつかはもう現実となっていることに驚きます。たった7年です。

船と陸が高速データ通信で繋がる世界、これは漁業に限らず海と人のかかわり方を大きく変える可能性があるのではないでしょうか。