1. はじめに

近年、水産関連ではない大企業が陸上養殖技術を用いた水産物の生産事業に参入する事例が急増しており、水産業のあり方が大きく変わる可能性が示されている。陸上養殖とは、その名の通り海面や内水面等の自然水面を利用することなく、陸上に設置された水槽や施設等で魚介類を育成する養殖手法で、これまでもニジマスやコイ、ウナギなどの淡水養殖やヒラメやクルマエビなどの海水養殖で行われてきた。しかし、近年では、飼育水をろ過装置等の利用により浄化し循環させ、閉鎖系のシステムの中で魚介類を飼育するいわゆる閉鎖循環式陸上養殖(RAS:Recirculating Aquaculture System)に取り組む企業が増えている。この技術は、元々水資源に乏しく利用水面が限られていたり、水質汚染が問題となったりしていた欧米やイスラエル等を中心に技術開発が進められた経緯があり、自然の海面・内水面利用を中心に養殖産業が発展してきた我が国では、一部の研究開発を除いては社会実装が後発となった。今般、世界的な魚食需要の拡大と養殖生産量の急激な増加や将来の食料供給に対する不安、我が国の社会経済の成熟による大手建設業界や重工業業界、商社等の新規事業開拓の機運の高まりなどを受け、陸上養殖ブームが到来しているものと思われる。水産庁が策定した「養殖業成長産業化総合戦略(令和3年7月)」においても、新魚種・新養殖システムの推進として陸上養殖の研究開発について取上げられている。

2. RASのメリット・デメリット

RASのメリットとしては、外部環境と完全に隔離して養殖することができることから、飼育水の供給が難しい土地でも養殖ができ、防疫体制がしっかりしていれば養殖につきものの魚病や赤潮等の外敵要因を避けることができることにある。また、水温や日長等も人工制御できるため、気候変動や台風等の自然災害を避け、成長や成熟を人為的にコントロールし周年出荷を計画することもできる。水質浄化が適切に機能していれば飼育水の交換も僅かですむため、糞や残餌等で汚れた排水を環境中に放出することもなくなり環境にもやさしく、SDGs(持続可能な開発目標)を掲げる企業にとってイメージ戦略としても有益である。またサバやサケ等でよく知られたアニサキスという食中毒を引き起こす寄生虫等の感染を防除できるため、生食用として付加価値の高い魚介類を生産できる。

一方、デメリットとして最も大きいのは、初期投資が大きいことにあろう。特に、RASで商業的利益を上げるだけの生産量を確保するにはそれなりの規模の施設整備が必要であり、水質を保つための循環濾過槽の設置及び管理も重要となる。RASにとって、この飼育水の水質管理が最も肝要となる技術であり、飼育魚から排泄される有機物を除去するとともにアンモニアを硝化バクテリアによって硝酸塩に酸化する生物濾過が必要となる。また、水温調整や照明に必要な電気コストや溶存酸素を維持するための液体酸素等も我が国では高額であり、設置場所の天候と飼育生物の最適飼育温度とのミスマッチはランニングコストの上昇にも影響する。水質管理がうまくいかないと、ジオスミンといった物質等がいわゆる養殖臭と言われる臭みを発生させ、特に生食を対象とした生産物の品質を低下させることもある。

3. 陸上養殖の種類

1) かけ流し式

陸上に設置された飼育池や水槽に天然の淡水や海水を揚水し、流水で対象生物を飼育する従来型の陸上養殖はこのカテゴリーとなる。大分県を中心に養殖されているヒラメや、熊本県天草等で行われているクルマエビ、淡水のニジマスやウナギの養殖もこのスタイルである。

2) 閉鎖循環式(RAS)

①さけ・ます類:

ノルウェーでアトランティックサーモンの養殖が発展し、世界中でさけ・ます類を寿司等の生食用食材として利用するようになり、我が国でもニジマスを海面養殖して色揚げし、サーモン(サーモントラウト)として流通させることが一般的になった。その流れの中で、(株) FRDジャパンがサーモントラウトのRASの商業化を目指し2018年より千葉県で実証試験を開始し、生産量3,500トン/年の商業化を目指している。また、ノルウェー資本のプロキシマ (株) が富士山麓の静岡県小山町に世界最大級のアトランティックサーモンのRAS施設を建設し、2024年より生産を開始しており年間5,300トンという大規模な生産を目指している。また、三重県津市でもシンガポール資本のピュアサーモンジャパン (株)(旧名ソウルオブジパン)が大規模なアトランティックサーモンRAS施設を建設中である。

②えび類:

養殖対象のえび類の中で、RASには遊泳性の高いバナメイエビが適している。バナメイエビは中南米原産のクルマエビ科のえびであるが、養殖が普及した東南アジア等ではマングローブ林の破壊や排水による環境汚染、感染症の蔓延などが問題となっており、それを解決する養殖方法としてIMTエンジニアリング (株) 及び国立研究開発法人農林水産業研究センター(JIRCAS)が共同で日本初のバナメイエビのRASを開発し、現在静岡県磐田市の海幸ゆきのや (合) がその技術を利用して年間約80トンのバナメイエビを生産している。また、ニッスイ (株) がバイオフロックという水槽内で排泄物を分解する微生物の塊をそのまま餌にする手法でバナメイエビを生産している他、様々な企業が小規模に生産を開始している。

③その他:

陸上養殖で件数が最も多いのが、沖縄を中心に生産されている海藻のクビレズタ(海ぶどう)であり、観光資源として価格も高いので人気が高い。その他、トラフグも養殖技術が確立しており、廃校のプールや温泉などを利用した陸上養殖が各地域で行われている。最近では、鳥取県境港市にある弓ヶ浜水産 (株) や福島県浪江町にあるかもめミライ水産 (株) などが、マサバのRASに挑戦している。

3) アクアポニクス

魚類飼育で排出される窒素やリンといった栄養塩を利用して、野菜等を水耕栽培することで水質浄化し、その水をまた魚類の飼育水として循環させるRASをアクアポニクスという。欧米で技術開発や社会実装が進められているが、国内ではまだ商業化した事例はない。塩水で生育する植物が極めてまれであるのと、養殖と栽培の両方をバランスよく管理することが難しいことなどから、まだ試験的な段階にあるといえる。

4. 陸上養殖の現状

陸上養殖の企業にとってのメリットは、工業団地内や中山間地など用地さえあればどこでも行うことができ、漁業法の及ぶ公的水面等の適用範囲外にあるため漁業権を取得する必要がないことにあろう。一方、法の適用外ということで行政が介入できないため、魚病や様々な問題が生じたときそれを支援したり取り締まったりする公的手段がないというデメリットもある。以前、陸上養殖業者が飼育海水を排水し、周辺農地に塩害が発生したという事件があり、水産庁は令和5年4月より「内水面漁業の振興に関する法律」に基づき、塩水使用や閉鎖循環式等の陸上養殖については届出制とした。

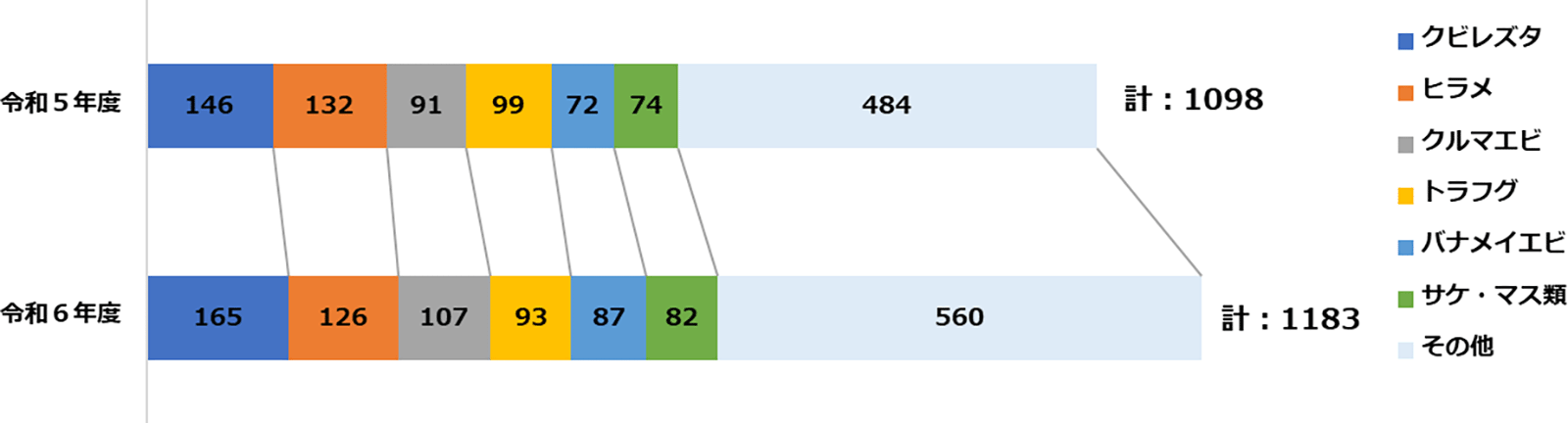

水産庁が公開している陸上養殖の届出結果を見ると、令和7年1月1日時点で、合計1,183件、魚類553件、貝類85件、藻類246件、その他(エビ、ウニ等)299件となっている。養殖種類別に見ると(図1)、クビレズタ(海ぶどう)165件、ヒラメ126件、クルマエビ107件、トラフグ93件となっており、都道府県別に見ても沖縄県186件、大分県54件、鹿児島県34件と九州地方に多い傾向にある。ただ、バナメイエビ(87件)やさけ・ます類(82件)など閉鎖循環式によると思われる養殖種も前年より増加傾向にある。

(水産庁:https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/yousyoku/attach/pdf/taishitsu-kyoka-21.pdf)

5. 陸上養殖の未来

今後養殖生産量は益々増加すると考えられるが、養殖適地となる沿岸海域や淡水資源にも限りがあるため、養殖現場は沖合水域や陸域の利用がさらに求められるであろう。陸上養殖で商業的な生産量を確保するためにはある程度の生産規模が求められるが、現状では海外資本による大規模生産施設の進展が先行している。しかし、陸上養殖がビジネスとして成立することが確かになれば、国内企業等も生産量の拡大に向けさらに積極的に参入すると想定され、そのため生産物を適正な価格で安定的に流通させるためのマーケットの発展も必要であり、商社や小売業界の参画も重要な視点である。

RASの優れた点は、外部環境から隔離されたシステムで養殖することにあり、野外では飼育管理に注意が必要なゲノム編集魚介類等の育種品種や外来種等の生産も問題がない。これまで陸上養殖に特化して改良された養殖品種はないため、閉鎖環境でも成長が良く排泄物の少ないRAS用品種の開発も重要であろう。また、餌料効率が極めて高く水質悪化を極限まで抑えた、陸上養殖に特化した養魚飼料の開発も重要である。適切な種苗の安定的な調達も重要な視点であるが、海外からの輸入種苗については国際防疫の観点から無病証明の提出や着地検査の実施等厳しく管理されているため、RAS用種苗の安定的な国内生産体制の確立も重要であろう。生産コストの低減については、発電所や焼却場の廃熱、太陽光や風力等の再生可能エネルギーを利用し光熱費を抑えたり、生産ラインを工場化しIT技術等で自動化して人件費を抑えたりするなどさらなる技術開発が必要であり、そのための人材育成も必要であろう。

6. おわりに

主に海外で発展したRAS技術であるが、実は我が国の佐伯有常氏が1958年日本水産学会誌で提唱した「魚介類の循環濾過式飼育法の研究基礎理論と装置設計基準」がRASの原点とされ世界に大きな影響を与えた。その後、電力中央研究所の菊池弘太郎氏や水産研究・教育機構の山本義久氏等が先駆的に技術開発に取り組み多くの業績を上げている他、東京海洋大学の学長であった隆島史夫氏は2013年に陸上養殖勉強会を立上げ多くの研究者を輩出している。水産研究・教育機構も、水産増養殖産業イノベーション創出プラットフォームの中でサーモン・陸上養殖勉強会を運営しており、多くの企業が参画し産学官連携に努めている。今後、RASという水産分野の中に生まれた新たな潮流が大きく育っていくためには、水産国である我が国の技術開発力が大きく関わってくると思われ、その発展に期待したい。最後に、我が国の陸上養殖の研究開発に大きく貢献した山本義久氏が本年4月にご逝去されたことを一言申し添え、そのご功績に心から敬意を表したい。

参考文献

山本義久,森田哲男,陸上養殖勉強会(監修).循環式陸上養殖,緑書房,2017,p.308.