1. はじめに~水産資源の在庫把握

現代の物流網は複雑精緻である。ウクライナで紛争が起こればアフリカの人々が飢え、半導体不足が自動車生産ラインの停止に直結する。もっと身近なところでは、かき氷やおでんの売り上げはその日の天候に大きく左右されるので、仕入れには予報と需要を見極めなければならない。

これらのバランスでおさえるべきポイントは3つある。需要と供給とサプライチェーンである。水産物では需要とサプライチェーンはよくつながっていて、冷凍ものから産地直送の新鮮な魚介類まで、できるだけ良い値で過不足なく売れるよう、流通と販売に携わる方々は日々苦労されている。一方で、供給側である漁業は獲ってみなければわからない状況が江戸時代から続いている。

畜産業は、水産の言葉で言えばほぼ100%養殖である。いまどき、イノシシやシカを狩って大手スーパーに卸したりはしない。日本の森は浸食され分断され生産力が落ち、日本人の胃袋を満足させる供給量を確保できない。ジビエ料理で細々とした需要と供給の関係が成り立っているのが現状だ。水産業も放っておけば畜産業と同じように人工的に育てた種苗が供給量のほとんどを占めるようになるし、世界は着実にその方向に向かっている。

私は養殖魚しか食べられない未来は想像したくない。いくら養殖魚の品質や安全性が高まったとしても、新鮮なとれたての魚介類のうまさは別格である。懐古趣味や現状維持という意味だけではない。漁船漁業が壊滅してしまったら、日本の海の管理そのものが失敗し、二度と復活できないと考えるからだ。

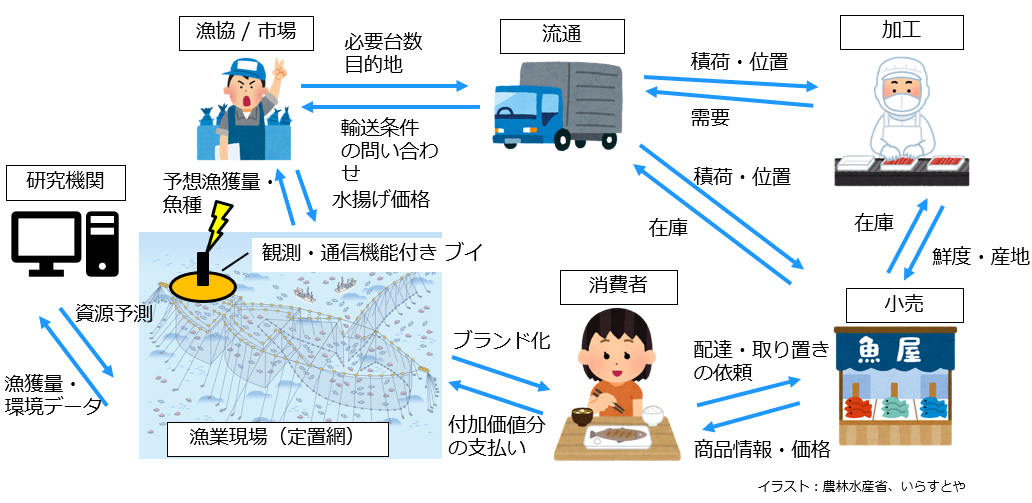

日本の海は広く多様で、これまで多くの水産資源を供給してきた。陸上養殖を除けば、海面養殖も海洋環境に影響され浄化の恩恵を受けている。資源管理ひいては水産物の安定供給のため、漁海況調査データや海洋生態系モデルを駆使し、これまでの経験も加味して資源の現況と予報に多くの努力が割かれている。ただし時々刻々というレベルでは現存資源量つまり各商品の在庫量を把握できないのが現状だ。もし現存資源量とその分布だけでも即時に可視化できれば、あとは漁獲して市場からトラックに載せれば、消費者まで届けられる。需要と供給がサプライチェーンによってしっかりと結びつくはずだ。

しかし、この構想を実現するためには、供給側である水産資源の可視化が必須である。

こんなことは水産資源管理に携わる方々なら誰でも想像できる。では、それを実現する方策はあるだろうか。どこかのサイトをクリックすると魚種別資源量分布の地図が示され、漁船の分布を考慮して明日までに水揚げできる種類とトン数と価格が示されれば、漁業者も流通業者も小売業者もそして消費者もハッピーであろう。どこで漁獲しどこの市場に水揚げすればもっとも儲かるかあらかじめわかり、それにあわせ輸送ルートや商品パッケージを用意し、スーパーで同時に宣伝を打てるとよい。もちろん商品別の需要圧力も勘案したうえでの供給である。これは倉庫に在庫がある商品であればコンビニやスーパーで普通に行われていることだ。漁業では在庫品種と量が把握できないため、こうした流通が実現できていない。

2. 耳を澄ませて海の資源を把握する

21世紀に入り民生利用が進んだ水中音響技術と急速に進むデジタル化が、その一部を可能にしてくれるかもしれない。ご承知のように水中は電波や光が通らない。このため海の中は、衛星からのリモートセンシングが使えず瞬時かつ広域に探査する技術がなかった。実現されている唯一の広域な海中リモートセンシングは音波を使った潜水艦探知であり、受動的音響探査手法とも呼ばれる。耳を澄まして発音物体の種類と位置を特定するこの手法は、ウィーンに本部がある包括的核実験禁止条約機関が核爆発を探知するネットワークにも応用されている。

原理的には水中で音が発せられれば水中マイクロホンでそれを探知できる。大西洋に沈んでいるタイタニック号の観光ツアーで2023年6月に悲劇的な事故を起こした潜水艇タイタン号は、圧壊の直後に米軍の水中音モニタリングネットワークによりその音が捉えられていた。ただし他の音源の可能性もあったため、この情報は即時には公開されず救助活動は継続された。

水中で音を発するものといえばイルカやクジラである。たとえばナガスクジラの雄は繁殖期の冬に北の海の沖合で数十Hzという低い周波数で歌う。これが地震観測ネットワークで記録された。東日本大震災のあとで太平洋側の海溝型地震の発生をいち早く検知するため、北海道沖から房総沖までカバーする全長5500kmのS-netと呼ばれる巨大な観測システムが構築された。S-netのセンサーは低周波に感度が良いので、得られたデータにはナガスクジラの低周波の声がたくさん入っていた。それによれば、ナガスクジラは冬によく鳴き、北海道から三陸沖で声の受信数が多かった。この結果は、これまでの鯨類研究の成果とぴったり一致しており、日本のEEZ内での鯨類資源管理にもたいへん役立ちそうである。このシステムの素晴らしいところは、目視調査がほとんど不可能な冬季の北洋での大型ヒゲクジラの分布や生態が直接観測できることだ。

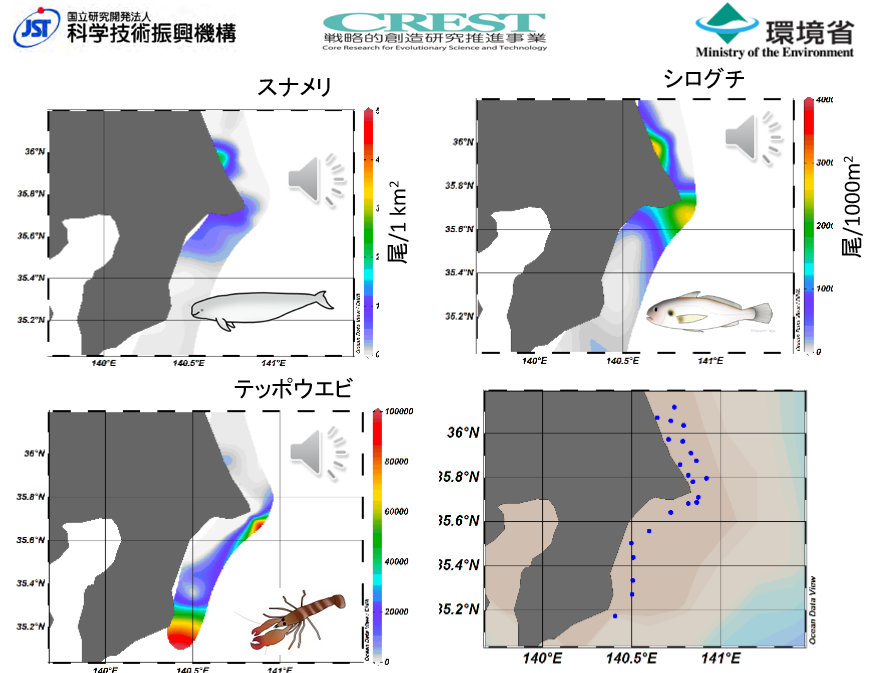

これらの例でみられるように海中音の観測装置は大がかりで高額である。元々の対象は潜水艦や地震であってお金をかける価値があったが、水産資源の調査のためにこうしたシステムを敷設し運用するのはむずかしかった。水産関係の情報はあくまでも副産物という位置づけだ。ところが、洋上風力発電の開発にともない風向きが変わってきた。水産資源保護法に指定されているスナメリなどの小型鯨類が、環境アセスメントの対象となった。環境アセスメントには長い時間がかかる。事前の準備期間が長くなるほど、事業のリスクとなる。数千億円規模の巨大な海洋開発をスムースに進めるため、これまで自然保護の観点からしか着目されなかったスナメリをはじめとする小型鯨類の調査をいかに素早く効果的に行うかが課題となった。スナメリは砂地の沿岸域を好み、その生息域が洋上風力発電の適地と重なる。背びれがなくジャンプもしない小型イルカであるため、目視が難しい。そこで、スナメリが頻繁に発している超音波探索音を特殊な装置で捉え、その海域に来たタイミングや、そこでの行動を自動観測する需要が急速に高まった。現在、日本の洋上風力発電の建設予定水域では、イルカ類の観測はほとんどが定点に固定した受動的音響観測で行われている。設置や回収の手間はかかるが、観測は機械が行うためその間の人件費がかからない。しかも24時間休むことなく一か月は連続観察できる。人間による目視観察では不可能だ。そもそも夜間は見えないうえ、定点に一か月も船を固定して海面を見続ける観察者を複数用意するのは現実的ではない。

受動的音響観測はイルカだけでなく、魚類にも拡大しようとしている。あまり知られていないが、魚もよく鳴く。シログチとよばれるニベ科魚類は夏になるとカエルのようにゲコゲコとコーラスする。環境省の調査によれば、秋田県や宮城県の沖でも魚のコーラスが記録された。水中録音機を沈めておけば、その海域で鳴く魚の存在や密度が推定できる(図2)。これを建設の前後で比較すれば海洋工事の影響評価に使えそうだ。これまで漁業資源への影響調査手法と言えば漁獲によるものがほとんどであった。しかし採捕による方法では漁具の種類や海況による偏差が大きく、影響を検出するには不十分であった。とくに洋上風力発電のように一定の海域に強いインパクトが予想される開発では、定点での長期連続観察が有効である。水中録音機はこうした目的にうってつけの装置である。

海洋開発の勢いは増すばかりである。洋上風力発電は着床式とよばれる海底に杭を打って設置するタイプから、今後は浮体式とよばれる沖合に浮かべてアンカーで固定するタイプに移行していく。深い海に囲まれた日本では、電力の安定供給のためには浮体式の展開が欠かせない。すると沖合での希少生物や漁業資源への影響が問題になってくる。水深数百m、沖合数十kmで連続的に海洋生物を観測し、異変を早期に発見しなければならない。これまでの漁海況予報では圧倒的に頻度が足りない。レアメタルをはじめとする鉱物資源は現代社会を動かす礎である。日本の排他的経済水域には膨大な量の鉱物資源が賦存している。国際海底機構(ISA)はすでに鉱区を割り振り、開発規則を提示している。そのなかには、海底での一年間におよぶ連続的な水中音計測や、海面から海底に至る音環境計測が盛り込まれている。このデータが得られれば、鳴く生物の存在だけでなく、海洋生物が開発により暴露される騒音量も示すだろう。政府は、海洋開発や海洋状況把握(MDA)に自律型水中ロボットいわゆるAUVを活用するとしている。2023年度に更新された第4期海洋基本計画にもAUVは頻繁に登場する。それが発する音の海洋生物への影響は未知である。またAUVとの通信や自律的な位置計測でも音響技術は必須である。わが国の海洋を適切に管理するためには、その運行管理だけでなく環境影響もしっかりと把握しなければならない。

3. 音をあてて海の資源を把握する

水産資源調査と言えば必ず使われるのが魚群探知機だ。超音波を発し、魚のウキブクロからの反射音を受信して、その量を測る。近年ではいろいろな周波数の音を同時に用いる広帯域技術により、とても解像度の高い魚群映像が得られるようになった。これまで反射音のエネルギー量を魚群量に換算していたのだが、魚一尾一尾を分離して直接数をカウントできるようになった。まだ研究段階ではあるが反射音の音色、音響学的にはパワースペクトルの特徴から種を判別できる可能性もある。教師データを充実させれば機械学習の力を借りて判別精度はどんどん向上していくだろう。

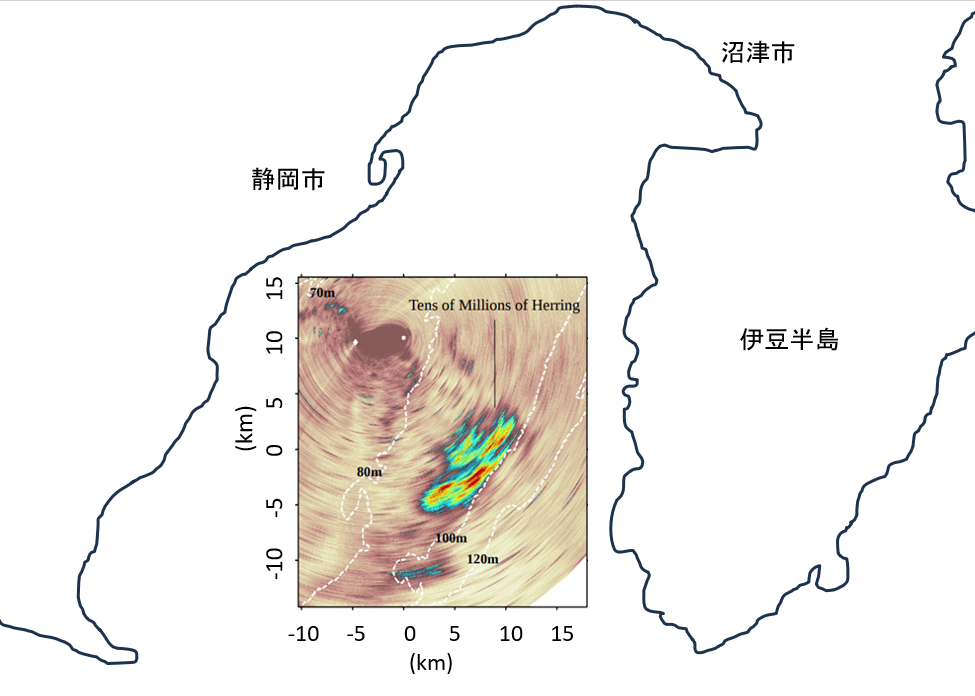

これまでの魚群探知機は広域探査が難しいのが弱点であった。超音波は吸収減衰が大きいので遠くまで届かない。探知距離を伸ばすのはこの物理的な限界のため難しかった。魚から反射されるのは波長が短い超音波が主で、減衰の小さい低周波は魚群を通過してしまう。ただし、数百Hz程度の低い周波数で魚のウキブクロが共振することも1970年代から知られていた。これを魚群探知に使おうと考えたのがマサチューセッツ工科大学のNicolas Makrisらだ。かれらは、巨大な音源と長大な水中マイクロホンアレイを用意し、長さ数十kmにおよぶタイセイヨウニシンの群を15km以上の距離からレーダーのように可視化した(図3)。水産資源管理にとって画期的な技術である。たとえば日本の主要な浮き魚漁場にこのステムを10基ほど設置すれば、イワシやサバやサンマの分布が即時にわかる。まだシステムが巨大すぎて安定的に運用できるレベルではないが、調査船の運用コストを考えると意外に安く資源把握ができそうである。

例えば駿河湾に当てはめてみると、一機で湾の半分ほどをカバーできる。

4. 太平洋が養殖生簀になる日

最先端の水中音響技術を使えば、水産資源だけでなく海洋状況も即座に把握できそうだ。では冒頭に述べたように、こうした技術を用いて供給と需要側の消費者を結び付けられないだろうか。

海域ごとの種別資源量が可視化されれば、あとはそれを獲りにいけばよい。市場に揚がればあとは既存の流通販売システムが活用できる。といっても、見えるものが全部獲れるわけではない。燃油は高騰しており、そこに行って儲かるかどうかの判断が難しい。しかも漁師は自分の漁場を明かしたくない。強制するのは不可能だ。こうした場合には便利さと稼ぎの良さを示して、潜在ユーザーに「いいね」と言ってもらうのが手っ取り早い。大手情報プラットフォーマーが提供する地図や音声認識やスケジュール管理帳は、自分の情報を託す代わりに無料でサービスを受けられ、ついでに宣伝も受け取る仕組みだ。たとえば、漁船モニタリングシステムのような位置情報配信サービスに漁獲量(儲け額)予測システムを付加し、即座に需要や流通と連動させるのは、現在の技術をもってすれば十分に射程内である。ハードウェアとして漁船に搭載が必要なのは、GPS付きカメラで十分ではないだろうか。映像と漁獲効率の関係をあらかじめ学習させておけば、漁獲された瞬間に漁獲量と種類がわかる。それを水揚げしたときに得られる利益も市場ごとに算定できるだろう。最初は精度が悪いが、使われるうちにどんどん予測がよくなっていく。先述の新しい資源観測技術を展開して海洋に存在する水産資源の可視化が進めば、出漁前から今日の儲けがわかるようになる。漁師としては娘の結婚式も近いし無理しないで体調を整えようと思えば陸にとどまるし、結婚式の出費がかさみそうだからもっと稼いで華やかに送り出してやろうと思うかもしれない。人生は金だけではない。利益はもちろん大事だが、最終的にはデジタル化によって人々がそのときの状況に応じて幸せと思える判断のお手伝いができればよい。水産資源の即時可視化技術は、漁師も市場も物流も小売りも消費者もみなハッピーになるために使うのがよい。

だいぶ話がそれた。最後に一つだけ強調しておきたい。すべての資源が可視化され自由に漁獲されればあっというまに資源は枯渇する。海とその資源は共有財産である。適切な管理にこそ国の力が必要だ。過剰漁獲によって資源への圧力を高めてまで得た利益には、自然資源から収奪した分も含まれる。たとえば二酸化炭素の排出はもはやタダではなく、ある企業がカーボンニュートラルを実現するためには排出した分のカーボンをクレジットとして買い取る必要がある。おなじような仕組みが水産資源管理にも応用できないだろうか。無理に獲りに行ってもよいが、その資源を回復させるコストは売り上げから天引きされるような仕組みだ。これを導入すると必ず抜け駆けをしようとする者がでてくる。そこで活用が期待されるのが漁業認証制度である。まだまったく根付いていないが、漁獲物の付加価値を高める方策として有効である。それでもさらに闇ルートはできるだろう。いたちごっことなるのは間違いない。

では、漁船漁業のDX化は無駄であろうか。漁業は江戸時代のままでよいのだろうか。現状のままでは、無駄な出漁はそのままで、不均衡な水揚げにより魚価が低迷し、資源の現状把握が難しく、管理精度が向上しない。それより、DX化したほうがよいに決まっている。実現するためのハードウェアはほとんどが実現可能なレベルにある。最も難しいのはそれを社会システムに組み込む仕組みをつくることだ。まさに海洋管理政策の立案と実現といえよう。

太平洋や東シナ海や日本海が生簀のように可視化され、新鮮でおいしい魚介類が即座に食卓に届くような夢物語は、もうすぐ実現できるかもしれない。