1. これまでと異なる海の変化

2023年の夏は、「地球沸騰化」などと表現されるぐらい記録的な暑さでした。海でも、水温が極端に高い状態が5日以上連続する海洋熱波が世界の海面の半分近くを覆い、日本近海でも北海道周辺~三陸沖や東シナ海北部~日本海の広い海域で海洋熱波が継続しました。

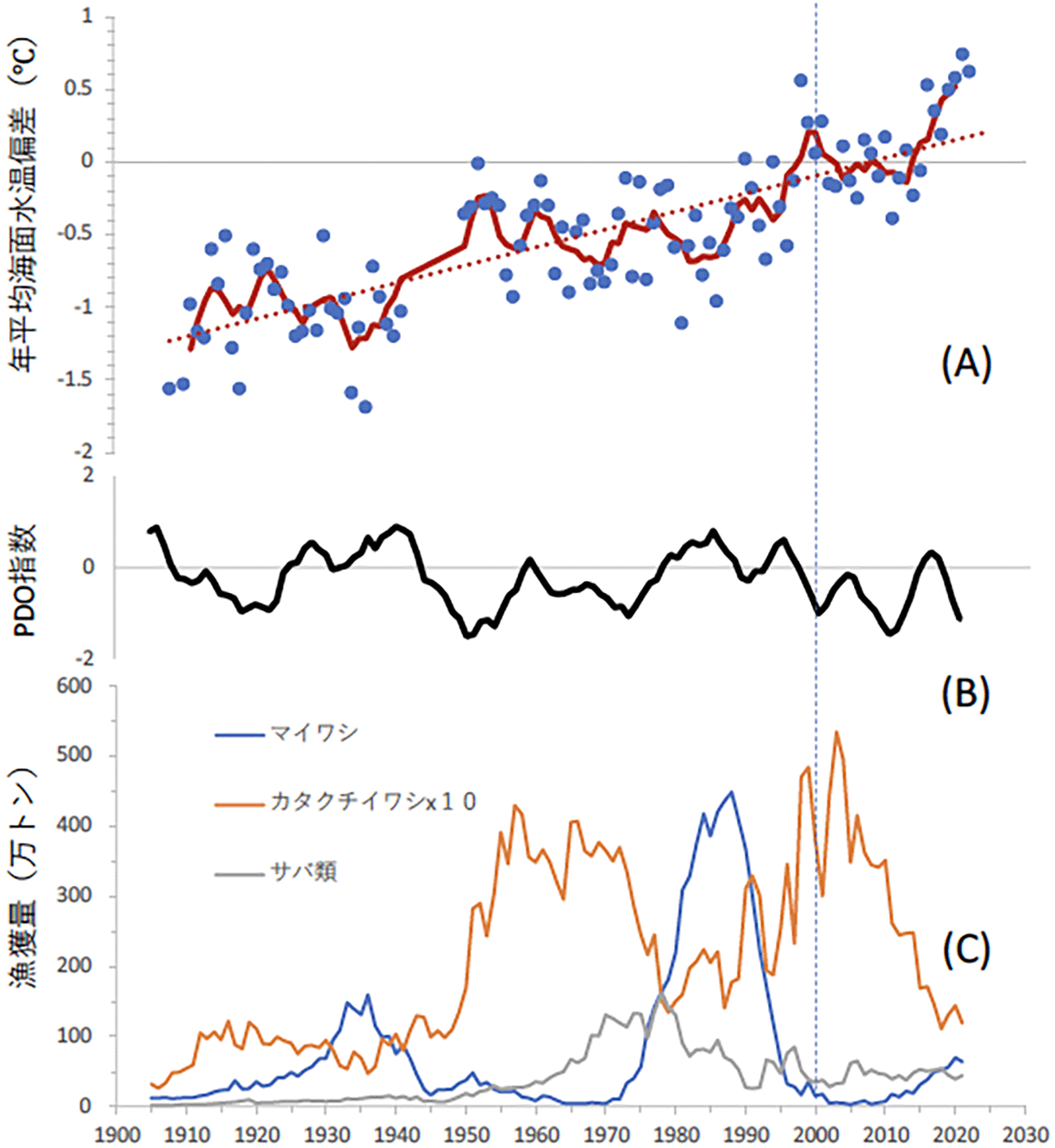

日本周辺の年平均海面水温はこの100年間で1.24°C上昇し(図Aの赤い点線)、この速度は世界平均の約2倍にもなります。温暖化とは別に、自然現象として数十年周期で北太平洋の中央部と北米沿岸の間で温かい水域と冷たい水域がシーソーのように入れ替わる太平洋10年規模振動 (PDO) があり、これも水温の長期変動に影響してきました。日本周辺では、PDO指数が負の値をとると「温暖期」に、正の値をとると「寒冷期」となる(図A、B)ととらえられ、寒冷期にはマイワシが、温暖期にはカタクチイワシが増える(図C)傾向が見られるなど、「魚種交替」との関係が知られています。

実際の海水温の長期変化は、PDOによる水温変動に温暖化が上乗せされているように見え(図A)、近年では2000年代に水温が比較的低い状態が続きましたが、水温そのものはそれより過去の高水温期(例えば1950年代)よりも高くなっています。ところが、2000年代の低水温はPDO指数が負の値をとる中で起こり、2010年代後半のように水温が比較的高い状態でマイワシが増えるなど、2000年前後からPDO指数と水温や魚種交替との間の関係性が崩れてきたようにも見えます。そして、これにも温暖化の影響があると考えられています。海洋熱波も加わり、過去の経験に基づいた海の環境や水産資源の変化の予測が非常に難しくなっているのです。

2. 魚の変化と温暖化

海洋生物それぞれの生息に適した水温範囲があり、温暖化に伴い主な分布域が高緯度方向やより深い層へと移動しています。ただし、北への移動速度は、生物によって異なるため、新たに出現した生物が在来種と競合したり在来種を捕食したりすることで水産資源やその生息環境に悪影響を及ぼすことがあります。ナルトビエイによる二枚貝の食害などは一つの例でしょう。

水産資源では個体が成長して漁獲の対象となることを加入といいますが、年々の加入量の水準は生まれて数ヶ月以内の早い段階に決まり、水温がこれに影響する場合も観察されています。例えばマイワシでは生まれて2ヶ月ぐらいで加入量の水準が決まり、産卵量に対する加入量の比率は漁獲対象となるまでの生き残りの指標となります。これが主産卵期の水温やPDO指数と関係することが報告されているのです。なお、2010年代に入ってマイワシは増えてはいますが、過去のマイワシ資源が減少する前に顕著であったような成長の遅れがすでに生じていて、今回の増加は1980年代のような爆発的なものにはならないのではないかとの見方もあります。

ブリは長期的には温暖な時期に増えて分布域が北偏する傾向があり、近年では2000年代後半に増えだしました。2011年以降、北海道での漁獲量が急増し、これは北海道の太平洋岸等で2010年頃から頻発している海洋熱波がブリの分布に影響したためと考えられています。一方、2010年代半ば頃からサンマやスルメイカの不漁が続き、東北太平洋岸のサケの回帰率の低下も目を覆うばかりです。これらは「不漁問題」として注目を集めていますが、この背後にも海洋環境の変化があると考えられています。こうした変化にどう対応すればよいのでしょうか。

3. 温暖化対策の鍵となる「適応策」

温暖化対策をとらなければ、我が国周辺の海面水温は今世紀末には20世紀末よりもさらに3.6°C程度、「2050年カーボンニュートラル」を実現して今世紀末までに温室効果ガスの吸収に転じるような努力を行っても1.1°C上昇すると予測されています。海洋熱波の頻度も強度も高まると考えられ、脱炭素化とともに温暖化に適応していくことも必要となっています。

海の変化の予測は難しく、予測が当たらないこともままあります。このため、環境が変化してもそれに対応できるように「変化力」を上げることや、適応策の効果が多少落ちても対応可能な幅を広げて「対応力」を上げること、熱波等で大きな被害が出てもそこから短期間に回復できるように「回復力」をつけること、が適応には必要です。

少し具体的に見てみます。温暖化で減った資源の代わりに増えた資源を利用しやすくすることなどは「変化力」を上げる方策例です。例えば、2000年頃から日本海で漁獲が増えたサワラでは、神経抜きなどで刺身商材として流通できる期間をのばし、ブランド化して大都市圏等に流通させると同時に、地元でも利用法を普及して消費拡大が図られてきました。漁業に比べると海洋環境の変化の影響を受けにくい陸上養殖を含む養殖は変化力や対応力を上げる策と考えることができ、サケの回帰が厳しくなった三陸地方では、ギンザケ等の養殖が広がりつつあります。今後、獲れる種類の変化にあわせて柔軟に漁法を変化させうる技術の開発・導入も変化力や対応力を上げる上で重要かもしれません。さらに、資源評価・資源管理は、過剰漁獲を防ぐことで回復力を増すことにも寄与するでしょう。また、ブルーカーボンが近年注目されており、藻類養殖を副業とすることで得られたカーボンクレジットを、変化力や回復力を上げるのに役立てられる可能性があります。

このように、ひとことに適応策と言っても様々な方策があります。地域の特性や温暖化の程度を考慮し、それぞれの地域に合った適応策を選び、実行することが重要です。環境省が中心になって進めてきた地域気候変動適応計画・地域気候変動適応センターの枠組みも活用し、漁業やその地域にある他の産業、行政や研究機関との連携を進めるのも有効でしょう。一緒になって考える仲間が増えれば選択肢も増やせる可能性があります。そして、変化の予測が難しいからこそ、海の中で何が起こっているのかをモニタリングし、変化に迅速に対応することが重要です。私たち研究に携わる者も、その変化がなぜなのか、これからどう変化する可能性が高いかを調べ、発信していきます。