今回の舞台は長崎県・対馬。日本海と東シナ海が出会う海で、定置網漁業の会社を経営している久保幹太さん(53) です。東京生まれ、富山育ち。電気系エンジニアとして約9年働いたのち、全く経験のない水産業の道へ。2005年に対馬へ移住し、2013年に事業承継して親方に。

「環境が変わるなら、網の設計を変える」。現場の改善と検証を積み重ねるその姿勢は、エンジニア時代に培ったものでもあります。未経験から漁師になって20年。そこで見えてきた世界とは。

津田:まずは自己紹介をお願いします。

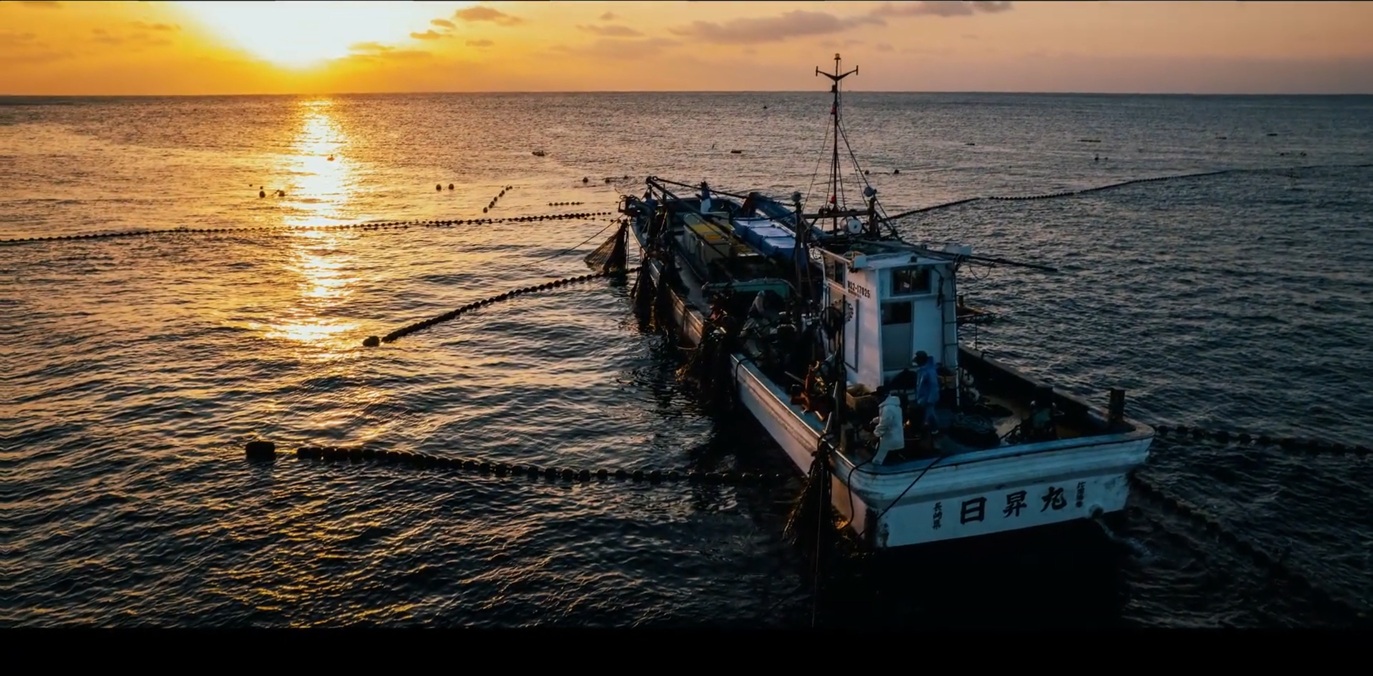

久保:長崎県対馬市・上対馬で定置網漁業の会社を経営しています。日本人の漁夫が5人、昨年末から特定技能1号のインドネシア人が4人、バックオフィスは妻、寮母も含めて12人体制です。

対馬は韓国釜山まで約50km。人口は約2.5万(2025年11月現在)、佐渡島と奄美大島に次いで大きな島です。

津田:久保さんは元々漁業関係のご出身ではないのですよね?

久保:はい。東京生まれ・富山育ちで、大学は生産工学部の電気工学科でした。派遣型エンジニアとして9年で5社を渡り歩きました。安定的な収入は得ていましたが30代前半に将来への漠然とした不安が出て来ました。「おれの人生、このままでよいのか?」という焦りも感じてきました。

まわりの同期たちも色々転職などをし始めた頃、たまたま『漁師になろうよ(著:吉村喜彦)』という本に出会い興味を惹かれ、釣り友達などに漁師さんを紹介してもらい漁師の実情をリサーチする中で、2005年夏、漁業就業支援フェアに参加しました。そこで偶然、対馬の定置網会社の社長と出会い、さらには事業承継候補も探していると知りました。

普通に生きていたら定置網の “社長” にはなれるチャンスは巡ってこない、これは人生を賭けてもいいかもしれないと直感し、漁師になろうと決断しました。幼少期から幾度の引っ越しによる生活環境の変化にも慣れていましたし、派遣でも環境がガラッと変わってもやってきましたので、未知の場所でもやれる自信があったんですよね。そして2005年12月に単身で対馬に移住しました。

津田:それは驚きです。全くの新天地だったんですね。てっきり少しは対馬か漁業にゆかりはあるのかなと思ってました。そこに飛び込むのは相当の覚悟ですよね?

久保:都会でも田舎でも暮らした経験があったので、よそ者を認めてもらうには「自分をさらけ出して入る」のが大事だと考え、消防団や漁協青年部に入りました。最初は「東京から来て何ができるんだ」と疑われますが、実績を上げて実直に結果を出していくことが、周囲へのいちばんの説得力になると思って行動してきました。

津田:移住した時はご家族は一緒ではなかったんですか?

久保:移住した時は独身でした。前職の東京で働いていた時に、今の妻と出会いお付き合いを始めたんですが、最初のデートで「対馬へ移住すると決めている」と話しました。彼女を東京に残して、対馬に移住してしまったんですよね。それでも約2年間の遠距離交際の後に、最終的に対馬に来てくれて、本当に嬉しかったですね。妻も最初は島のくらしに相当戸惑っていましたが、結婚し、出産し、地元の子育てサークルや移住者のつながりや、福岡にいる妻の親戚に助けられて次第に馴染んでいきました。今は経理・総務・出荷で会社を支えてくれる要です。

津田:それは感動的な素晴らしいお話ですね。

20年の変化と “エンジニアの目”

津田:未経験から飛び込んだ漁師の道はどうでしたか?

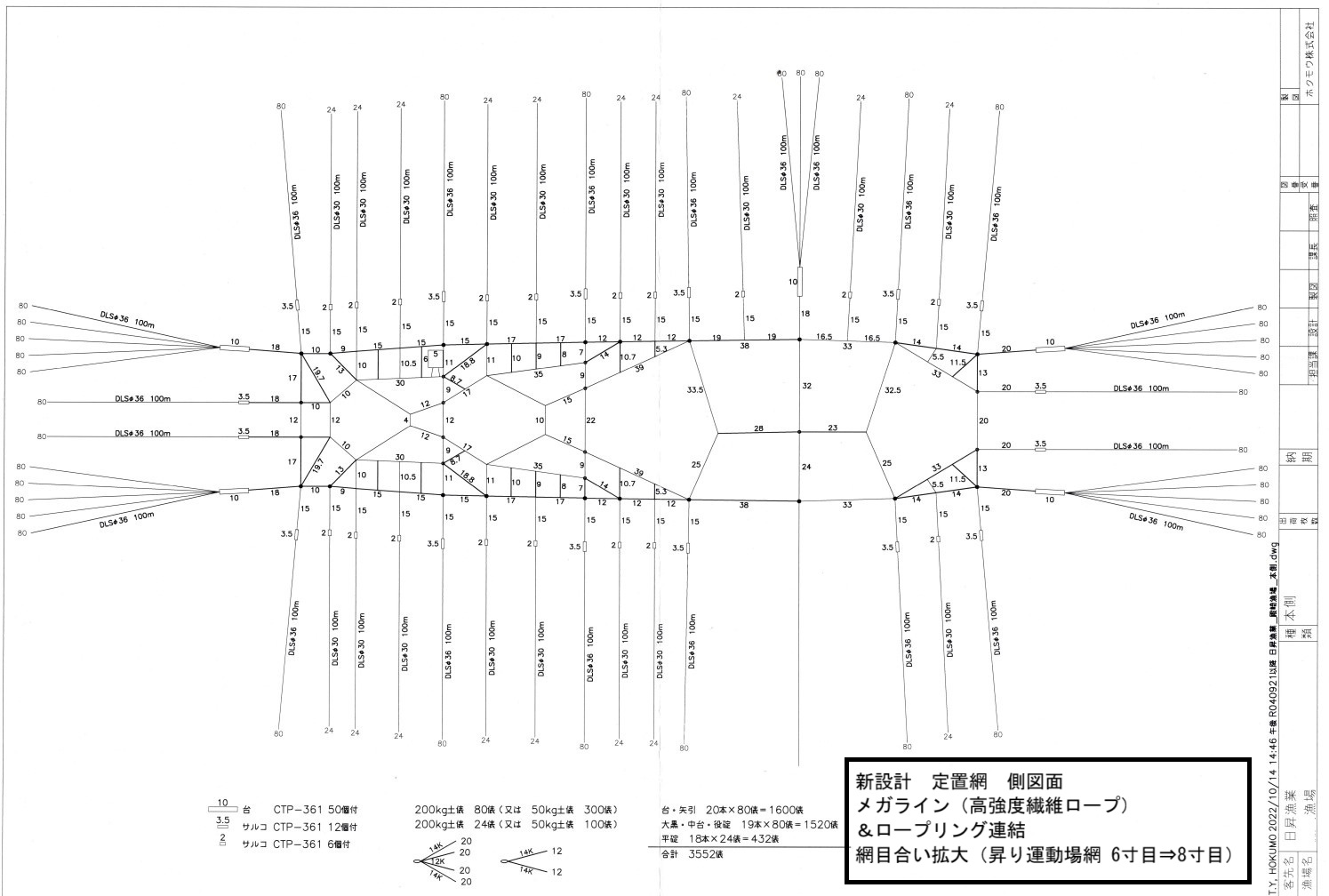

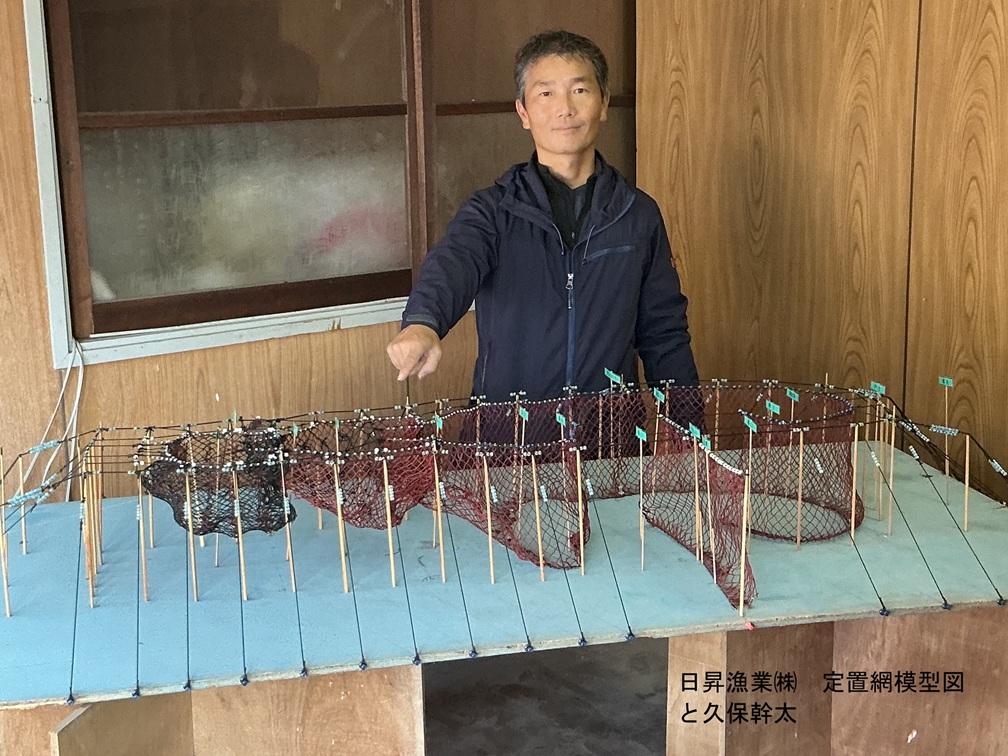

久保:最初は仕事を覚えるのに必死でした。事業承継が前提だったのもあり、他の人の2倍も頑張って仕事を覚えようとガムシャラに働いていましたね。働く中で、定置網は技術の塊だと改めて分かり、定置網をいわば “海の装置産業” と認識しています。生産設備は厳しい自然環境にさらされますが、メンテナンスをしっかりしていれば、漁獲物という価値を生み出してくれます。エンジニア視点でも、とても手応えのある仕事ということに気づきました。網目の大きさ・網の立体形状、海上設置位置・運用を変えれば結果は変わりますし、品質保証や生産技術で学んだPDCAサイクルやエンジニア的な設計検証やデバッグの発想が、今は網の設計や安全手順の見直しや魚の高鮮度保持処理の付加価値化などに活きていますね。

津田:まさかここでエンジニアの経験が生きるとは…。さっきから久保さんの語りは常にPDCA(計画実行検証改善)ですもんね。さすがです。

津田:最近の海の変化はどうですか?やはり対馬も変化は大きいですか?

久保:温暖化の影響だと思うのですが、獲れる魚の時期は予測がつかなくなってきています。移住当初はスルメイカが冬場に嫌というほど獲れて、年間の3割近くを稼ぐ一番の魚種でしたが、今は「この時期にはこの魚種が網に入る」という読みは難しくなりました。ただ、定置網というのは、ある魚が獲れなくても代わりに他の魚が獲れるという感じで特定の魚種を狙った漁法よりも安定しているおかげもあり、会社としては12年間赤字なしの経営が続けられています。

それでもクロマグロには結構振り回されていて、10〜20年前は5月頃に10〜50kgの小さい群れが入るくらいでしたが、近年は1匹100〜250kgのクロマグロが群れでたくさん網に入ることもあるんです。そうなると漁獲が制限され、マグロで稼げないだけでなく網をあちこち突き破られて補修に大変な手間が発生するなど、心情は複雑です。

漁師はつい、自分の漁場で魚が増えたから全体でも増えていると思いがちですが、実際には海洋生態系の食物連鎖ピラミッドが乏しくなり、少ない餌を求めて魚がある特定の箇所に集まっているだけということもあります。よそ者から漁師になったからより感じるのですが、「自分の浜」だけを見て判断するのではなく、もっと広い視野で海を捉えることが必要だと感じています。

津田:まさにおっしゃる通りですね。

組織と地元、海も。継続のための “再設計”

津田:事業承継して外国人も含め人員も増やしているということですが組織づくりはどう進めていらっしゃいますか。

久保:人を採用するにあたって昔のように「悔しかったら自分で覚えろ」というやり方では中々人は定着しません。今、漁師を志望する方は本当に貴重です。私はよそから来た者として、外から来る人の気持ちが分かるので、それを採用の強みにし、待遇改善や休日の増加、社員寮改装など働きやすい職場環境も整えています。それもあって、今年は初めて、インドネシア人を一気に4人受け入れました。

津田:今後に向けてチャレンジしたいことはありますか?

久保:自分が引退する時に会社をどう存続させるか、そのためになるべく属人性をなくす改革を積極的に進めているところです。これによって、後継者や人材の入れ替わりがあっても事業が止まらず、どんな環境変化にも耐えられる、安定して長く続く強い経営体質を作りたいですね。

最近では、24歳の専長(漁労長)をプロジェクトリーダーにして、パソコンや生成AIを積極的に活用し、日本人もインドネシア人も分け隔てなく、教育や安全管理、業務改善などの標準化・マニュアル作りに取り組んでいます。従業員一人一人がどこに行っても通用するように、会社としてキャリアデザインをサポートし、個々の実力をレベルアップすることこそが、チーム力アップや経営体質の強靭化につながると考えています。

津田:ここまで久保さんのことを色々伺って来ましたが、漁業や海への課題や思っていることはありますか?

久保:どんなに技術や会社組織が整っても、海が痩せれば会社も地域産業も続きません。地元の産業や雇用を守るためには、経営理念に利益や会社存続のことだけではなく、「海の資源を未来に残す」「自然環境は借り物であり畏敬の念を忘れない」ことを入れないと続かないと思っています。対馬は他地域と比べれば、相対的に資源に恵まれていると感じます。私はチャンスのある海域近くに運よく来られて、これまでは何とかやってこられましたが、魚そのものがいなくなったら事業は続きません。水産資源が最大の経営資源なのです。

海が痩せてしまい、魚がいなくなってしまえば、脱サラして移住してまで叶えたかった夢も地域も壊れてしまいます。だからこそ、目先だけでなく、広い視野で漁業を考えていきたいと思っています。

まずは足元、地元を固める

津田:本当にその通りですね。これまでのキャリアを捨て、移住してまで掴んだ夢ですもんね。その上で今できること、やろうと思っていることはありますか?

久保:抽象度の高い課題にも、今いる組織の中でハッキリ意見を言うべきだと思っています。長崎県の定置協会に限らず、日本定置漁業協会は一企業でも加盟できますので、そうした場に参加し、視野を広げ、意見を言う機会を作っていこうと思っています。

ただし、地元で足をすくわれないことが前提です。足元を固めずに大きな話だけをすると上滑りして発言力がなくなってしまいますからね。

津田:地に足をつけながら、未来を語る。どちらかに偏ることなくバランスを取る、これが大事なんですよね。非常に勉強になります。

読者へのメッセージ

津田:最後に読者へのメッセージをお願いします。

久保:私は三兄弟の長男で漁業に転身、次男は脱サラして林業に従事、三男はイチゴ農家経営と全員一次産業に身を置いています。一次産業は手応えがある面白い仕事なのに敬遠されがちですが、食料自給という土台が弱い国は外交でも強く出られません。 やっぱり一次産業や食料自給率の大事さを、もう一度みんなで思い出してほしい。ここに気づかないままだと、本当に危ないのだと感じています。水産資源を守る努力は、対馬だけの話ではありません。土台をもう一度太くすることに、現場から関わり、希望ある未来を切り拓きたいです。日本の水産業を科学的資源管理の徹底により、漁業先進国となったノルウェーやニュージーランドなどのような成長産業に変えていきたいと切に思っています。

まとめ

都会から来たエンジニアが、対馬で “網を設計する親方” になりました。

環境が動くなら設計を変える/結果で信頼を築く/制度と安全を再設計する/地元を固め、広域へ声を出す。

足元から着実な一歩を。静かな設計変更の積み重ねが、対馬の定置網を次の世代へ押し出していく —— そう確信しています。

(連載 第3回 へ続く)