漱石が描いたカツオ漁船の動力化

先日数十年ぶりに夏目漱石の『門』を読み返していたら、「あ、そうか」と気付いたことがありました。

ご存じのように漱石には前期三部作(『三四郎』『それから』『門』)、後期三部作(『彼岸過迄』『行人』『こころ』)と呼ばれる作品群があります。

『門』は前期三部作の締めとなる作品で、発表されたのは日本が韓国を併合した1910(明治43)年。その中にこんな一節がありました。

《「神戸へ参ったのも、全くその方の用向なので。石油発動機とか何とか云うものを鰹船へ据え付けるんだとかってねあなた」》

《「何でも石油を焚いて、それで船を自由にする器械なんだそうですが、聞いて見るとよほど重宝なものらしいんですよ。それさえ付ければ、舟を漕ぐ手間がまるで省けるとかでね。五里も十里も沖へ出るのに、大変楽なんですとさ。ところがあなた、この日本全国で鰹船の数ったら、それこそ大したものでしょう。その鰹船が一つずつこの器械を具え付けるようになったら、莫大な利益だって云うんで、この頃は夢中になってその方ばっかりに掛っているようですよ。莫大な利益はありがたいが、そう凝って身体でも悪くしちゃつまらないじゃないかって、この間も笑ったくらいで」》(『門』)

明治時代の末期、カツオ一本釣り漁船が動力化していく様子を描いているわけです。

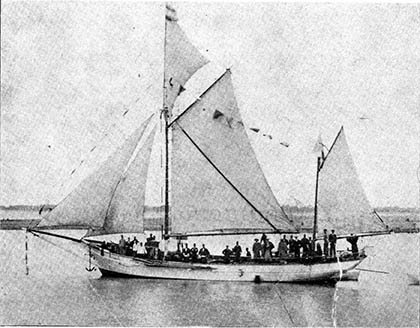

我が国初のエンジン付き漁船となる静岡県水産試験場の調査船「富士丸」が誕生したのは1906年。『門』の発表される4年前のことでした。

(写真/静岡県水産・海洋技術研究所)

手漕ぎの船に比べて建造費が高額なことに加え、高い燃料代に見合う漁獲量が期待できるのか、そもそも音に敏感なカツオの群れはエンジン音で逃げてしまうのではないか……と疑問視する声が多いなか、富士丸の試験操業は行なわれました。

するとたった十数回の試験航海で得たカツオの売り上げで建造費をペイしてしまったのです。

動力船を導入すれば船足が速いので鮮度のよい状態のカツオを水揚げできますし、遠くの漁場まで楽に行くこともできます。

……これは儲かる!

この新技術をいち早く取り入れたのが焼津の魚商たちでした。片山七兵衛が1907(明治40)年に東海遠洋漁業会社を立ち上げます。翌年には焼津町生産組合も設立されました。

焼津の漁獲量は爆発的に増加し、鮮度がよいカツオには高い値がつき投資は大成功。遠洋漁業基地としての焼津の基礎はこの時代に築かれたといってもいいでしょう。

現在の焼津は海外まき網漁船の基地として冷凍カツオの水揚げ日本一を誇る日本有数の漁港ですが、明治を迎えるまでは基幹街道である東海道から離れた小さな漁村に過ぎませんでした。

鉄道敷設で大きく変化した焼津

地理的にいうと焼津は東の安倍川と西の大井川に挟まれています。江戸時代、この2つの大きな川には橋がありませんでした。

「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」と詠まれたようにこの2つの川は東海道の難所とされていました。

橋がない理由は江戸を守る軍事的防衛ラインのためというのが従来の説でした。しかし、河床には砂礫が厚く堆積しており、当時の技術では橋を架けるための木の杭を打ち込むのが難しかったというのが実情のようです。

技術的な問題に加え、参勤交代時に大井川を渡るのに多額の費用がかかったといいます。川が増水して足止めになればなるほど地元にお金が落ちるわけですから、わざわざ橋を架けようという話にはならなかったのでしょう。

(ニューヨーク公共図書館所蔵)

しかし、橋がないために地元の産品を運べる範囲は限られ、輸送は船が中心でした。

明治維新後、1876(明治9)年に大井川で最初の橋が架けられましたが、焼津にとって大きなターニングポイントとなったのは鉄道の敷設です。

静岡県内はほぼ東海道に沿って鉄道は敷設されました。ただ、安倍川を渡った地点だけは山の険しい宇津ノ谷峠を避け、海岸沿いを走る計画となり、その結果、鉄道が焼津を通ることになったのです。

1889(明治22)年、焼津駅が完成します。

当時から焼津の主要な漁獲物はカツオで、ほぼ鰹節に加工されていました。しかし駿河湾の鰹節といえば伊豆半島の田子がナンバーワンで、焼津の鰹節は二級品扱いでした。

鉄道が敷かれると荷物の運搬に東京まで船で2日かかっていたのが1日に短縮され、しかも名古屋・大阪など西の大消費地への出荷も可能となり、販路が一気に拡大。こうして駿河湾の海産物が焼津に集約されるようになります。

二級品だった鰹節も枕崎などから優れた技術者を招き品質向上に努めた結果、博覧会で最高の賞を獲得するなど評価が高まります。加工場が続々と建設され、地元の水揚げだけでは原料が足りなくなると東北その他からもカツオが運ばれてくるようになります。

他に先駆けて漁船の動力化を積極的に進めたのも町に一大漁業基地になるぞという気運が満ちていたからでしょう。

焼津で夏の海を楽しんだ文豪

鉄道が敷設されてから8年後の1897(明治30)年8月、焼津を訪れた作家がいました。

漱石とはなにかと因縁の深い、『怪談』で有名な作家……小泉八雲ことラフカディオ・ハーンです。

1890(明治23)年、40歳で来日したハーンは島根県尋常中学校(松江中学)、熊本の第五高等中学校で教師、神戸での英字新聞記者を経て、1896(明治29)年、東京帝国大学に講師の職を得て東京に暮らしはじめました。

日本に帰化して「小泉八雲」と名乗るようになったのもこの年、46歳のときです。

東京帝国大学での八雲の授業は学生にたいへんな人気で、後に英文学者となる安藤勝一郎はこう記しています。

《先生は常に平明な表現同時に流暢な調子で学生が充分書き取りうる程度のテムポで講演の口述を進められる。絶対に必要なき限り異常な難解な語句表現は避けられた。然るにその講義のノートを後に読み返して見ると、盤上に珠を転ばすやうな名文となつてゐるのに感歎する、否先生の講義の書き取りに夢中になつてゐる間にも、先生の名文の名調子は我々の耳朶を打つてその快い楽音に我々を陶酔させるのであつた。》(『小泉八雲東大講義録』)

しかし、八雲は1903(明治36)年3月に突如、大学を解任されます。

代わりに教壇に立ったのが、英国留学から帰国したばかりの夏目金之助36歳……のちの夏目漱石でした。