明治維新とトランペット

黒船の出現に驚いた幕府や諸藩は我も我もと大量の銃器を買いあさりました。日本はクリミア戦争、南北戦争が終わってダブついていた兵器を気前よく買い上げてくれるお得意様だったわけです。

武器とともに西洋式軍制も導入され、先に述べた「戦列歩兵」に不可欠な信号ラッパ(ビューグル)や笛や太鼓も取り入れられました。

《幕末にヨーロッパからドラムや鼓笛隊が入ってきたのは、珍しい異国の音楽を楽しもうとしたからではない。めっぽうつよい欧米諸国の軍事力に直面し、自分たちがかれらと対等に交渉し、生き残るためには、かれらと同じ軍事力を備える必要に迫られた。だからこそ兵士をトレーニングするためのドラムや鼓笛隊の制度も採り入れなければならなかった。》(『幕末鼓笛隊』)

しかし、外敵を撃ち払うためのはずだった武器や楽器は結局、日本人同士の殺し合いに使われました。薩摩・長州藩を核とした新政府軍と旧幕府軍との間で17ヶ月に渡る悲惨な内戦「戊辰戦争」(1868〜69)が起こります。

(山口県立山口博物館)

幕末が舞台のドラマに新政府軍がピーヒャラピピピッ♪と演奏しながら行軍するシーンがよく登場するので誤解しがちですが、旧幕府軍側も西洋式の訓練を受けていますから、両軍ともに鼓笛隊や信号ラッパはあったのです。

では、なぜ新政府軍が勝利したのでしょう。

さまざまな理由が考えられますが、《うんと単純に説明するなら、この戊辰戦争は、大勢の鼓手たちを要した側が、つまり西洋式調練を受けた数多くの兵士を持ち、秩序ある集団行動ができるようになった側が勝利した。》(『幕末鼓笛隊』)という見解は簡潔でわかりやすいですね。

唱歌と大日本帝國

内戦が終わると、明治政府は近代国家として「領民から国民」という意識改革に加え、身分や地方でバラバラな言葉や作法を統一するための教育が急務となります。いわば「シン・ニッポン人」を大急ぎで作り上げる必要があったのです。

1872年(明治5)に学制が発布されると、小学校の教科の一つに「唱歌」の授業が設けられました。古来、日本の教育にはなかった「音楽」が国策である近代化・西洋化の一環として位置づけられたのです。

明治5年の日本の総人口は約3480万人。

みんなで調子を合わせて大きな声で歌う。

日本人には馴染みのないメロディーとリズムでしたが、一体感を醸し出すのには効果的でした。つまり、《西洋音楽は、国民形成や軍隊の「規律化」が目的だった。》(『日本の吹奏楽史』)ともいえるわけです。

今でも卒業式などでよく歌われる『蛍の光』はスコットランド民謡「Auld Lang Syne」に稲垣千頴が歌詞を付けた唱歌ですが、4番の歌詞をご存じでしょうか。

こんな歌詞です。

「千島の奧も 沖繩も

八洲の内の護りなり

至らん國に勳しく

努めよ我が兄 恙無く」

4番の歌詞冒頭の「千島の奥も 沖繩も」はその後、日本の領土拡張にともない

「千島の奥も 台湾も」(日清戦争後)

「台湾の果ても 樺太も」(日露戦争後)

と改変されました。

西洋音楽の排斥運動

1941年12月、日本が第二次世界大戦へと突入するとアメリカ由来のジャズは国民の士気と健全な娯楽の発展を妨げる「敵性音楽」とされ、内務省・内閣情報局から演奏やレコード発売禁止の通達が出されました。

政府が禁じたのは基本的にジャズでしたし、『蛍の光』などはすでに日本化しているとして禁止の対象から除外されたのですが、こんな発言もありました。

《我々に永年親しまれたとは云へ敵の曲だ。そんなものに恋々として戦争はできない。家庭からも学校からも演奏会からも、有らゆる米英の曲は追ひだしてしまふ。それが音楽者としての戦争の手はじめだ。》(『唱歌「蛍の光」と帝国日本』)

この発言をしたのはドヴォルザーク『新世界より』第2楽章が原曲の『家路』(遠き山に日は落ちて♪)や『モーツァルトの子守唄』(ねむれ よい子よ♪)を作詞し、慶應義塾の応援歌『若き血』(若き血に燃ゆる者♪)を作詞作曲した音楽家の堀内敬三(1897〜1983)です。

マサチューセッツ工科大学で修士号を取得し、欧米文化に精通していた堀内ですらこのような発言をするくらいですから、音楽、パーマなどの髪型や服装、敵性語の排斥など敵国文化の一掃を強硬に主張しては吊るし上げる取締官や自粛警察の横暴がまかり通るのも当然の時代でした。

つまり近代化のために西洋音楽を取り入れた島国は、成長すると列強に倣って植民地を獲得し、英米との溝が深まり戦争になると、今度は西洋音楽を排除したわけです。

まさに歌は世につれ、世は歌につれ。

戦後、GHQ は日本政府に対し民主化を厳しく指導しました。メディアの民主化の一環で1946年1月に始まったラジオ番組が「NHKのど自慢」(放送開始当初のタイトルは「のど自慢素人音楽会」)だったというのも象徴的です。

すいません、トランペットから話がずれてしまいました。

突然ですがクイズをひとつ。そんな激動の20世紀の日本で最も有名だったラッパ吹きといえば誰でしょう。

答えはおそらく木口小平(1872〜1894)です。

……誰?

キグチコヘイ ハ テキ ノ タマ ニ アタリマシタ ガ、

シンデモ ラッパ ヲ クチ カラ ハナシマセン デシタ

日清戦争に出征し陸軍のラッパ手を務めた木口小平は被弾し、絶命してもラッパを口から離さなかったというエピソードは1902〜45年という長期に渡り尋常小学校の「修身」の教科書に掲載され続けました。

(近代教科書デジタルアーカイブ)

幕末のハイネとワーグナー

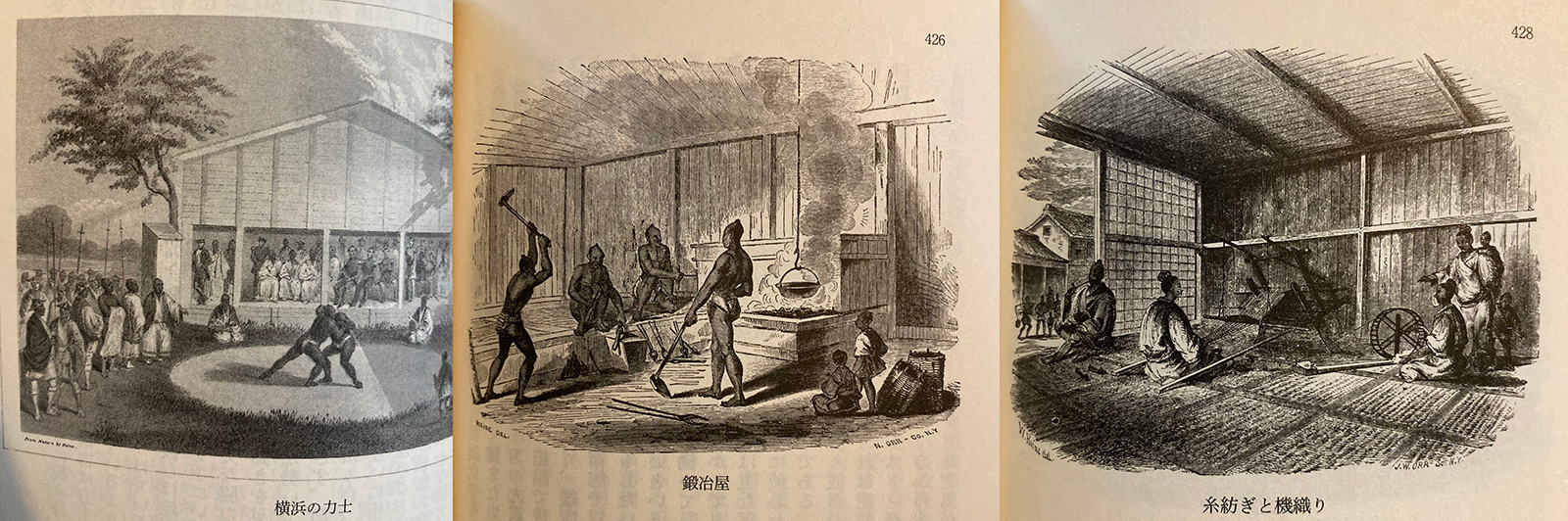

最後に、ペリー提督とともに黒船で来航し、日本の自然や風俗を数多く描いたヴィルヘルム・ハイネ(1827〜1885)について触れておきましょう。

(角川ソフィア文庫)

実はこのハイネという人はドイツ(旧ザクセン王国)のドレスデン生まれで、同じザクセン王国生まれの音楽家ワーグナーとはたいへん親しい間柄でした。

先述した1849年のドレスデン蜂起でも2人は行動をともにしています。このとき、ハイネ22歳、ワーグナー36歳。

《ワーグナーとハイネは十字架教会の塔に昇って、武器庫へ向けての攻撃を叫びつつ、交代要員がくるまで鐘を鳴らし続けた。流血の戦闘が続いた。》(『一八四九年ドレスデンの五月蜂起におけるワーグナー、バクーニンとW・ハイネ』)

2人は指名手配を受け、ハイネはアメリカ、ワーグナーはスイスに亡命しています。

ワーグナーは亡命地のスイスで、今度は音楽の革命家として数々の劇的なスケールの楽劇を書き上げました。その作品群に哲学者ニーチェや詩人ボードレール、後のヒトラーをはじめ多くの人々が熱狂しました。

一方、ハイネはアメリカ領事の中央アメリカ赴任の先行部隊として中米に渡り現地の動植物を収集・記録し、その後ペリー提督の日本遠征(1853~54)に随行したわけです。日本から帰国後、ハイネはプロイセンの東アジア遠征(1860~61)にも参加して再び来日しています。

アメリカに戻ったハイネは北軍に志願して南北戦争を戦い、終戦後はパリやリヴァプール駐在の領事を歴任。極東のユニークな小国をよほど気に入ったのか、旅行記や絵などで日本を世界に紹介し続け、1871年にドイツ帝国が建国されると生まれ故郷のドレスデンに戻り、波乱万丈の一生を終えたのでした。

(ブラウン大学図書館)

主な参考文献

- 『クラシック音楽全史』松田亜有子/ダイヤモンド社

- 『革命と戦争のクラシック音楽史』片山杜秀/NHK出版新書

- 『日本の吹奏楽史』戸ノ下達也/青弓社

- 『黒船来航と音楽』笠原潔/吉川弘文館

- 『幕末鼓笛隊』奥中康人/大阪大学出版会

- 『楽器学入門』守重信郎/時事通信社

- 『楽器の歴史』佐伯茂樹/河出書房新社

- 『金管楽器とその歴史』アンソニー・ベインズ/音楽之友社

- 『ペリー提督日本遠征記』M・C・ペリー/角川ソフィア文庫

- 『唱歌「蛍の光」と帝国日本』大日方純夫/吉川弘文館

- 『一八四九年ドレスデンの五月蜂起におけるワーグナー、バクーニンとW・ハイネ』中井晶夫/上智大学ドイツ語圏文化研究所

- 『明治のワーグナー・ブーム』竹中亨/中央公論新社