ヤガラの登場する昔話

サヨリ、タチウオ、ウナギ、ウツボ……細長い体型の魚はたくさんいますが、ひときわユニークなのが全長の3分の1がパイプ状の口というヤガラです。

ヤガラの仲間にはアカヤガラ、アオヤガラ、ヘラヤガラなどがいますが、なかでもアカヤガラは品のよい淡白な白身でありながら旨みもあり、刺身でも焼いても椀物にしても美味しい魚です。

一度、カブト焼きを食べたことがあるのですが、可食部は少なかったですね。

長い吻を乾燥させたものは漢方薬にもなって、煎じて飲むと腎臓に効くのだとか。そのためでしょうか、三重県津市の阿漕浦にはこんな昔話が残っています。

むかしむかし、伊勢の阿漕という浜辺の村に平治という男が母親と二人で暮らしておりました。

病を患った母を親孝行の平治は熱心に看病したのですが、母の様子は悪くなるばかり。そこへ村の長老がやって来て平治にこう呟きました。

「病にはヤガラが効くというぞ」

しかし、阿漕の海は伊勢神宮にお供えする魚を獲るための神聖な海です。勝手に漁をすることは固く禁じられていました。

日に日に衰弱していく母を見ていられなくなった平治は、ついに暗闇に紛れてそっと舟を漕ぎ出し、網を海に投げ入れヤガラを捕まえます。

「旨いのう、旨いのう」と美味しそうに食べる母を見て、ヤガラが病に効くと確信した平治は次の晩も、そのまた次の晩も密かに漁に出てはヤガラを捕まえ、母に食べさせたのでした。

しかし、落とした菅笠から足が付き、平治は役人に捕まると、簀巻きにされて海の底へ沈められてしまったのです。

その夜から、波音に紛れてすすり泣く声が聞こえるようになりました。

「平治の泣き声に違いない」と村人たちは噂しました。

哀れに思った村の寺のお坊さんは浜辺に行き、石に一文字ずつ経を書いては海に投げ入れ平治の成仏を祈りました。

するとそれ以降、泣き声はピタリとやんだのでした。

この昔話はのちに脚色され能楽や歌舞伎の演目となったことから、平治は実在の人物として扱われるようになり、今でも津には平治を祀る「阿漕塚」が残っています。

(国立国会図書館デジタルコレクション)

密漁で罰せられる人が多かったからでしょうか、『日本国語大辞典』によると舞台となった地名の阿漕は「度重なること」を意味するようになり、それが「しつこい」「強引」に変わり、「あこぎな商売」や「あこぎな真似」といった使われ方をするようになったそうです。

英語でトランペットフィッシュ

ヤガラという標準和名は矢柄(矢の鏃と矢羽を除いた軸の部分)から付いたといいますが、筒状の口はどう見ても笛です。

実際、三重県には「ヤガラの笛吹き」という昔話が残っていますし、フエイオ 、フエフキ、ヒーフチャー(火吹き竹)といった地方名もあります。

英語名はというとアカヤガラが cornetfish、ヘラヤガラが trumpetfish …… コルネットにトランペットと金管楽器の名前がついています。

個人的にはトランペットよりも木管楽器のオーボエに似ていると思うんですけどね。尾ビレの中央から長く糸状に伸びた鰭条なんてオーボエのリードの部分にそっくりじゃないですか。

金管楽器と木管楽器の違いは材質ではなく、唇の振動によって音を出す管楽器を「金管楽器」、それ以外を「木管楽器」としています。ですから金属製でもフルートやサクスフォンは木管楽器ですし、ホラ貝は金管楽器に分類されます。

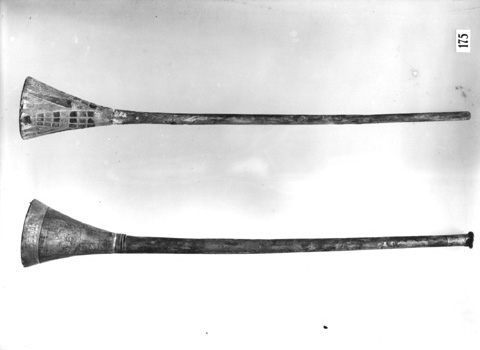

ただ私たちが知っているトランペットの管は渦を巻いていますが、現存する最古の金管楽器、約3000年前の古代エジプト王朝のファラオ・ツタンカーメンの墓で発見された銀製と青銅製の2本のラッパはどちらも真っ直ぐです。

トランペットという楽器の魔力

今回はそんなトランペットを中心に西洋音楽史をたどってみたいと思います。

クラシック音楽なんて興味ないという方も、是非お付き合いください。なかなかバイオレンスなヒストリーですから。

では、はじめますね。

現在のように1オクターブがド・ド♯・レ・レ♯・ミ・ファ……と12音階なのは「万物は数なり」と考えた古代ギリシアの哲学者ピタゴラス(紀元前582〜496)の音への数学的アプローチが原点です。

しかし、トランペットの祖先……古代のラッパは構造上、出せる音がド・ミ・ソ・シ♯・ド……に限られていました。

それでもラッパには他の楽器にはない魅力がありました。

大きく鳴り響く音です。

古代ギリシアやローマ時代、ラッパは敵を威嚇し、自軍の士気を上げる楽器として活躍しました。

大きな音は天にまで届くと昔の人は感じたのでしょう。神とのコミュニケーションもラッパは使われました。

『旧約聖書』(「民数記」第10章)にはこう記されています。

主はモーセにこう言います。

《あなたがたを虐げる仇との戦いに出る時は、ラッパをもって、警報を吹き鳴らさなければならない。そうするならば、あなたがたは、あなたがたの神、主に覚えられて、あなたがたの敵から救われるであろう》

《あなたがたの喜びの日、あなたがたの祝いの時、および月々の第一日には、あなたがたの燔祭と酬恩祭の犠牲をささげるに当って、ラッパを吹き鳴らさなければならない。そうするならば、あなたがたの神は、それによって、あなたがたを覚えられるであろう》

戦いや神に感謝の品を捧げるときはラッパを吹き鳴らして神の注目を集めなさい、ということですね。

逆に神から人へのメッセージ、「最後の審判」で天使たちが災厄を人々に知らせるために吹き鳴らすのもラッパです。

描かれたラッパを吹く天使たち

日本でも合戦や仏事にホラ貝は付き物でしたから、古今東西、ラッパというのは戦争と宗教に深く関わる楽器なのかもしれません。

ちなみにホラ貝の英語名は Triton's trumpet。やはりトランペットです(トリトン=ギリシャ神話で海神ポセイドンの息子)。

トランペット、権力のシンボルとなる

現代のトランペットの原型となったのはペルシアの管楽器「ナフィール」(ファンファーレの語源)。ナフィールとドラムをけたたましく鳴らしながら戦うイスラム軍の勇猛さに圧倒された十字軍が、自軍にも取り入れたといわれています。

イスラムに敗れた十字軍が描かれている

時代とともに直管のナフィールは持ち運びが便利なように曲げられ、S字型から長円型に巻いた形に変形していきます。

しかし、相変わらず出せる音は限定されていましたから、トランペットは儀式の始まりを告げるファンファーレやリズムを刻む役割が主でした。

(The Internet Archive in 2012 with funding from Brigham Young University)

やがて絶対王政の時代……音楽史でいえばバロック期になると、出ないはずの音を唇の超絶テクニックを駆使して出す技術を持ったトランペット奏者がひっぱりダコとなり、他の楽器奏者よりも高い報酬で貴族に召し抱えられるようになります。

上手なトランペット奏者を雇える=お金持ちというわけで、荘厳な音を響かせるトランペットは権力者のステータスシンボルになったのです。

このころ音楽の中心はフランスとイタリアでしたが、バロック末期になるとドイツに音楽の父=バッハ(1685〜1750)と音楽の母=ヘンデル(1685〜1759)が登場します。

42歳でイギリスに帰化したヘンデルはロンドンの富裕な市民を顧客にコンサートの前売り券や入場料で収入を得る興行方法を思いつきます。

ルネサンス期(1450〜1600)→バロック期(1600〜1750)→古典派(1750〜1830)→ロマン派(1830〜1900)と時代を経るごとに、教会や王侯貴族という特権階級のものだった音楽は、経済力をつけた市民(ブルジョワジー)のものへと移っていきます。

それまで音楽家はアーティストというよりも職人で、教会や王侯貴族のために曲を作っては室内でBGM的に演奏するのが基本でした。

それが曲を作るのが富裕な市民層相手になると、聴衆受けするか否かが大事な音楽の要素になります。コンサートの成功失敗は音楽家の懐に直結しますからね。

ヘンデルの考えた音楽ビジネスのニューモデルは続く古典派の2大スター、神童=モーツァルト(1756〜1791)や楽聖=ベートーヴェン(1770〜1827)にも大いに影響しました。

人気があったのはやはりオペラで、18世紀になるとオペラの序曲は交響曲へと発展しました。

コンサート会場は劇場が中心となり、オーケストラも大音量で迫力のある楽器編成に拡大していったのです。