はじめに

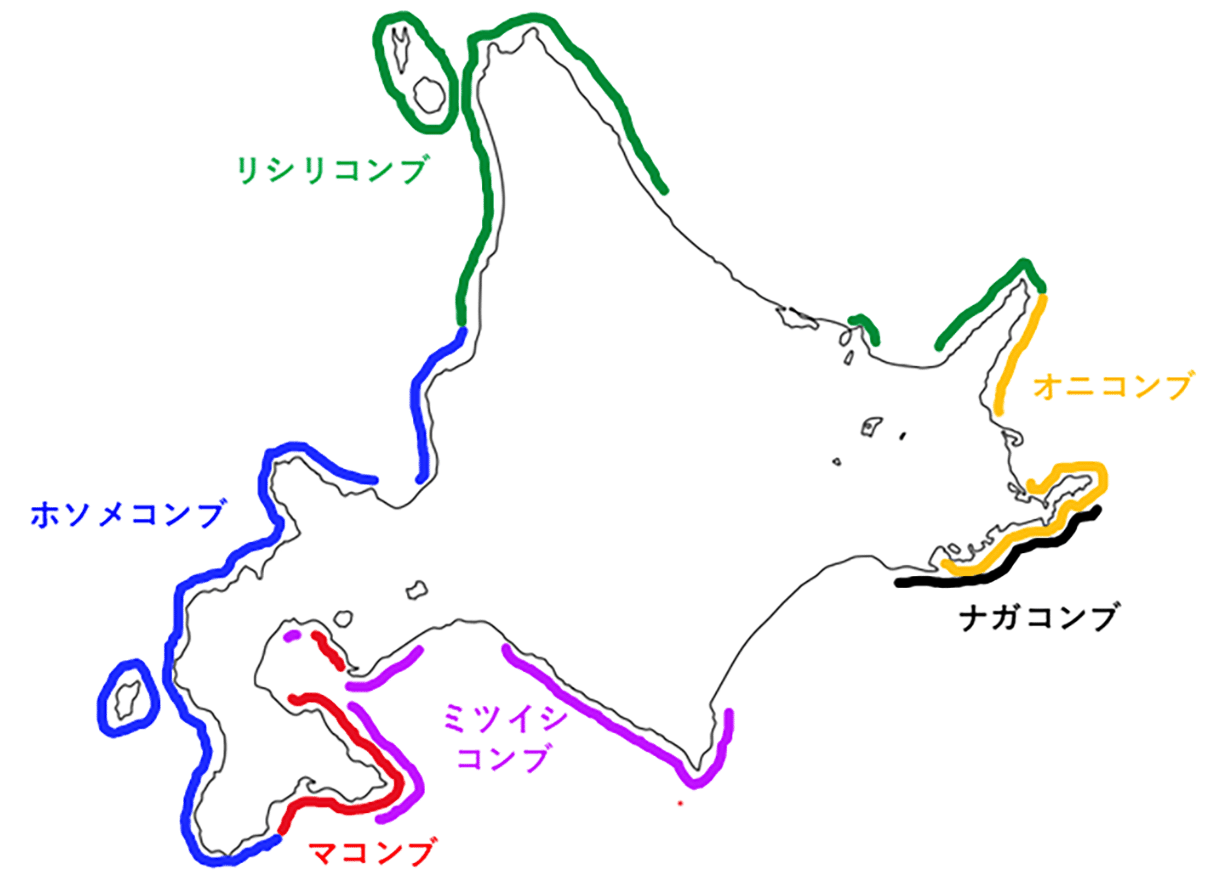

海の温暖化により、日本を含む世界の温帯域で、海底に生育する天然のコンブの仲間が低緯度(北半球は南限域、南半球は北限域)から消失している。北海道大学北方圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所の研究では、東北太平洋から北海道南部のマコンブ、北海道日本海南西部のホソメコンブ、太平洋東部(道東)のナガコンブが2040年代に消失すると予測している(Sudoら2019)。2010年から2016年には、北海道と東北太平洋沖において、平年に比べて著しい水温上昇を引き起こす海洋熱波が毎年夏季に発生し、道東沖では黒潮由来の暖水塊が親潮の南下を妨げた(Miyamaら2021)。道東沿岸のコンブの豊かな繁茂は、水温が低く、栄養の豊富な親潮に大きく支えられてきた。しかし、温暖化によるオホーツク海の海氷の生成の減少に伴う海洋学的な変化によって、親潮は2020年代半ば以降には高温化すると予測されている(Mensah and Ohshima 2021)。現に、ナガコンブを主に漁獲対象とする根室と釧路地方の2024年の生産量は、2023年に比べて、それぞれ57%および43%も減少した。その年の全道のコンブ生産量は、8,660トン(北海道水産現勢概要)であり、統計資料のある1946年以降で初めて1万トンを下回った。道東のみならず、親潮の下流域に位置する東北太平洋沿岸に至る範囲に生育したコンブにも悪影響を及ぼしたと想定される(図1参照)。

(北方四島を除く)

このような温暖化の影響下で、コンブの生産を存続させるためには如何なる方策を講ずればよいのか。水産振興コラム第46回では、道東浜中町の漁協青年部が初めてオニコンブの養殖に挑戦していることが紹介された。温暖化に責任があるとは言えない若い世代が、将来を見据えて動き出している。本稿では、著者が考えうる新たな藻場造成技術と養殖技術について指摘したい。

新たな藻場造成技術の開発

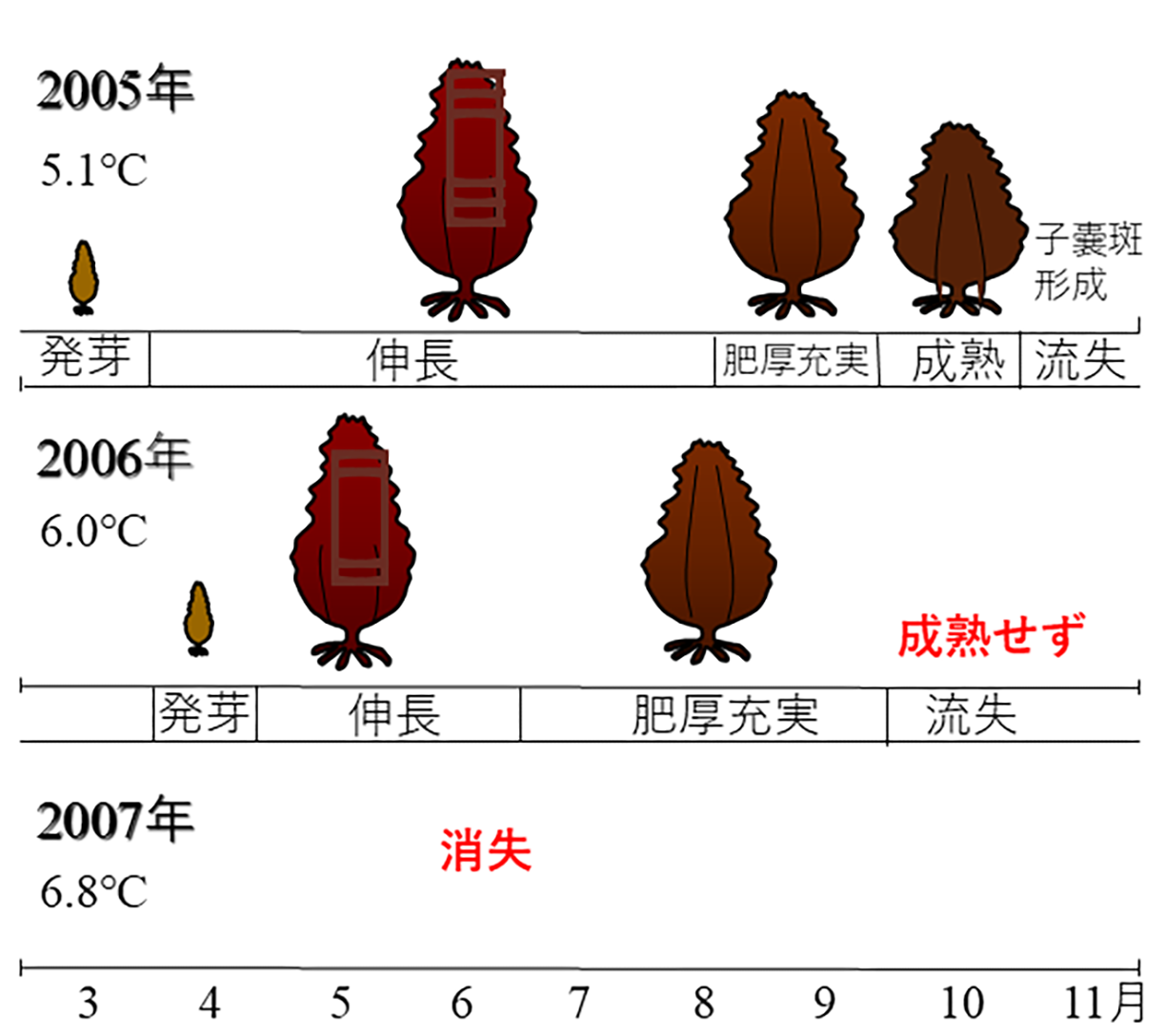

温暖化の進行に伴って、海底で生活する細菌を含めた生物の種は替り、生物相互の関わり合いも以前と比べて変化していく。既往の技術を用いて藻場を造成できたとしても、その藻場の環境の撹乱を許容できる能力は低い。気候変動によって激変した環境にも耐えうる藻場を造成するためには、これまでの技術の更なる高度化はもちろんのこと、新たな技術の導入が急務である。分布南限近くの宮城県松島湾の天然のマコンブは、冬季の水温が平年よりも約1°C高い年は、胞子体(コンブとして視認される世代)の発芽とそれに続く伸長する時期が遅れ、生物量は減少し、胞子(遊走子)を形成(成熟)しなかった。水温が2°C高いと発芽せず、胞子体の生育はみられなかった(図2)(Gaoら2015)。

水温は年間最低の1月の値を示す

Gao et al. (20115)

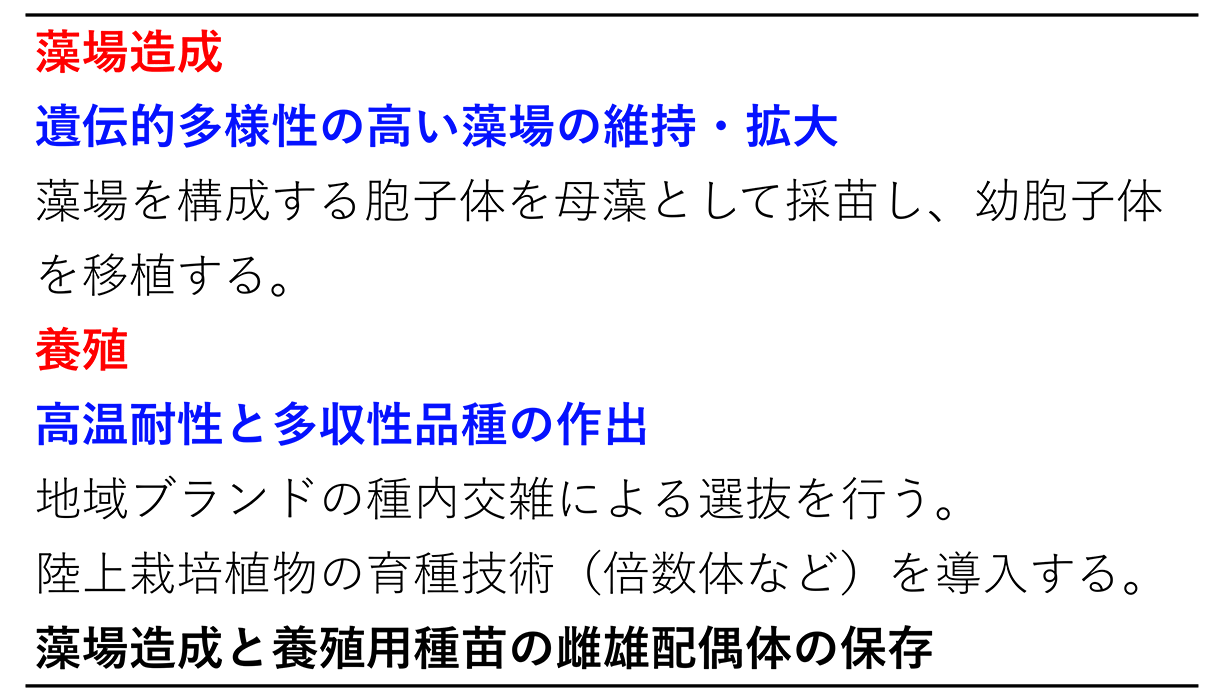

一方、オーストラリア西岸のカジメ属の一種(コンブの仲間)の藻場は、遺伝的多様性が高いと、海洋熱波に対しても頑強であった(Wernbergら2018)。遺伝的多様性とは同じ種の個体間でみられる遺伝的な変異である。個体群(集団)としての藻場の環境変化に対する対応能力に深く関わっている。北海道の各海域では、温暖化が進行しても安定して維持されている大きなコンブの藻場が僅かながら存在する。それらの遺伝的多様性は高いと見込まれる。それらの胞子体を母藻(親)として用いて採苗する。そして、発芽して成長した幼胞子体(子ども)をその藻場に移植する。すなわち、高い遺伝的多様性をもつ藻場を複製し、その維持・拡大を図るのである。高水温化が進行して藻場が縮小するなら、採苗した幼胞子体の温度耐性を調べて、高温でも生き残れる個体を遺伝的多様性を低下させずに選び出して移植する。海域によって、ウニの除去や排除など、既往の藻場造成技術を併せて施す必要が生じる。移植した幼胞子体を導いたペア(対)となる雌と雄の配偶体(顕微鏡的な糸状の世代、雌雄が受精して発芽する)は培養・保存する。遺伝的多様性を配慮して造成した藻場の高水温に対する頑強性について検証する必要がある。

新たな養殖技術の開発

コンブの養殖は、海面近くで発芽後数cmに成長した幼胞子体の着生した種糸を養成ロープに挟み込み、または巻きつけて行う。天然コンブの生育する海底よりも流れが速いので、海水中の栄養塩の吸収が容易である。また、海底よりも強い光は、光合成活性を高めるので成長は速く、生物量も多い。養殖コンブは夏季を除いて海洋熱波が長い間持続しない限り生存できる。現に、長崎県、神奈川県、千葉県などの北海道よりも水温の高い海域でもコンブ養殖が行われている。しかし、高水温は代謝を高め、生産して藻体内に蓄積した物質を消費して成熟を抑制する。低栄養は窒素の蓄積を減少させて、光合成色素のクロロフィルの沈着量を減らしてその活性を低下させる(Gaoら2017)。

コンブの養殖生産量は、中国が世界で最も多い。養殖対象種はマコンブであり、そのルーツは北海道である。主に福建省を中心とした亜熱帯域で全養殖生産量の半分を占めている。1997〜2018年には、種間と種内の交雑と選抜によって10品種が認証され、収量、葉の長さと幅、不適な環境への耐性が付与されてきた。養殖の南限は北緯約23ºの広東省の汕頭(すわとう)である。そこで養殖されるマコンブ胞子体は、高い海面水温に耐える際立った能力をもつ品種の最適な母藻として使用される。北海道でも天然コンブの生産量の減少を補うために、高温耐性をもち、成長が速く収量の多い、商業的な需要を満たす養殖用の品種の作出に早急に取り組むべきである。

養殖コンブもその地域の天然コンブのブランドとしての品質が要求される。そのためには、地域の母藻を用いて種内交雑により選抜を行って品種を作出する必要がある。作出した品種を導く雌雄の配偶体は、藻場造成と同様に培養・保存する。また、陸上の栽培植物で行われている倍数体(染色体数を二倍以上に増やしたもの)を作出するなどの育種技術の導入も早急に検討する必要がある。なお、南北または海域を横断して広域に分布するマコンブとリシリコンブでは、南限近くで高水温に遺伝的に適応した個体が存在する可能性もあるので、高温耐性の品種を作出する母藻として利用できるかもしれない。

おわりに

本稿で指摘した温暖化におけるコンブの生産を存続させる方策を表1にまとめて示す。藻場造成はこれまで配慮されていなかった遺伝的多様性に着目し、地域の安定した藻場を維持・拡大することを指摘した。ブランドとしての地域のコンブを保全することに繋がるだろう。なお、藻場造成のために遠隔地からの種苗の導入は、遺伝的な撹乱が生じる可能性があるので避けるべきである。養殖は、地域のブランドを反映した高温耐性と多収性をもつ品種改良の必要性を指摘した。東北地方の養殖ワカメでは、気候変動による冬季に勢力と頻度を増した低気圧(嵐)が、養殖施設を損壊させて生産量の減少の一因となっている。その適応策として、一つの養殖場で複数の遺伝形質を持つ地域系統を養殖して、収穫期間を延長し、生産量の損失のリスクを軽減できることが示されている(Sato ら2021)。養殖コンブでも、収穫が延長でき、気候変動下で求められる疾病や淡水など他の環境に対する耐性をもつ単系統から多系統への品種改良を進めていく必要があろう。

主な参考文献

- 吾妻行雄(2023)磯焼けと気候変動 変わりゆく沿岸岩礁生態系. 東北大学出版会 252 p.

- Gao X, Endo H, Agatsuma Y (2015) J Appl Phycol 27:1263–1270

- Gao X, Endo H, Nagaki M, Agatsuma Y (2017) Phycologia 56:253–260

- Mensah V, Ohshima KI (2021) Sci Rep 11:14526

- Miyama T, Minobe S, Goto H (2021) Front Mar Sci 7:576240

- Sato Y, Hirano T, Ichida H, Fukunishi N, Abe T, Kawano S (2021) Phycology 1:129–142

- Sudo K, Watanabe K, Yotsukura N, Nakaoka M (2019) Ecol Res 35:47–60

- Wernberg T, Coleman MA, Bennett S (2018) Sci Rep 8:1851