地元とともに育む「ゆりかご」

企業も立場を超えて積極参加

“漁師ともちゃん”こと、川畑友和氏は6月、2年間務めたJF全国漁青連会長の任を終えた。漁業を営みながら全国組織の会長を務める労力は並大抵ではないが、「次は自分が」とメンバーの多くが次期会長に手を挙げる様子をみて、「何か残せたのかもしれない」と実感した。

漁青連会長に就任した当初から川畑氏は、「豊かな海を次代に残す」と語り、インタビューでも、「漁業者は誰よりも優先的に魚を獲らせてもらっている代わりに、漁場をしっかり管理しなければならない」と漁師の責務を訴えてきた。そんな思いに強くかられたきっかけは、地元の海に潜った時だった。プロダイバーの資格をもつ川畑氏が地元の海で目の当たりにしたのは、藻場が消えた海底だった。

当初、藻場減少の要因をガンガゼによる食害とにらみ、2005年に発足した山川町漁協青年部でつぶし駆除することを始めた。地元漁師からは「イセエビが獲れなくなった。自然に手を加えるべきじゃない」と批判もされたが、続けた。しかし、いくら駆除しても、芽吹きはするも藻場は復活しなかった。成果がみえないことで、ほかの漁師仲間からも孤立していった。今の川畑氏からは想像もできないほど、変わり者の視線を感じる時期だったという。

その壁を越えるきっかけは、海の様子を長時間撮影できる定点カメラの映像だった。映し出された映像には、アマモの芽を食べ尽くすアイゴの姿があった。藻場消失の原因はガンガゼでなく魚の食害だったと判明した。

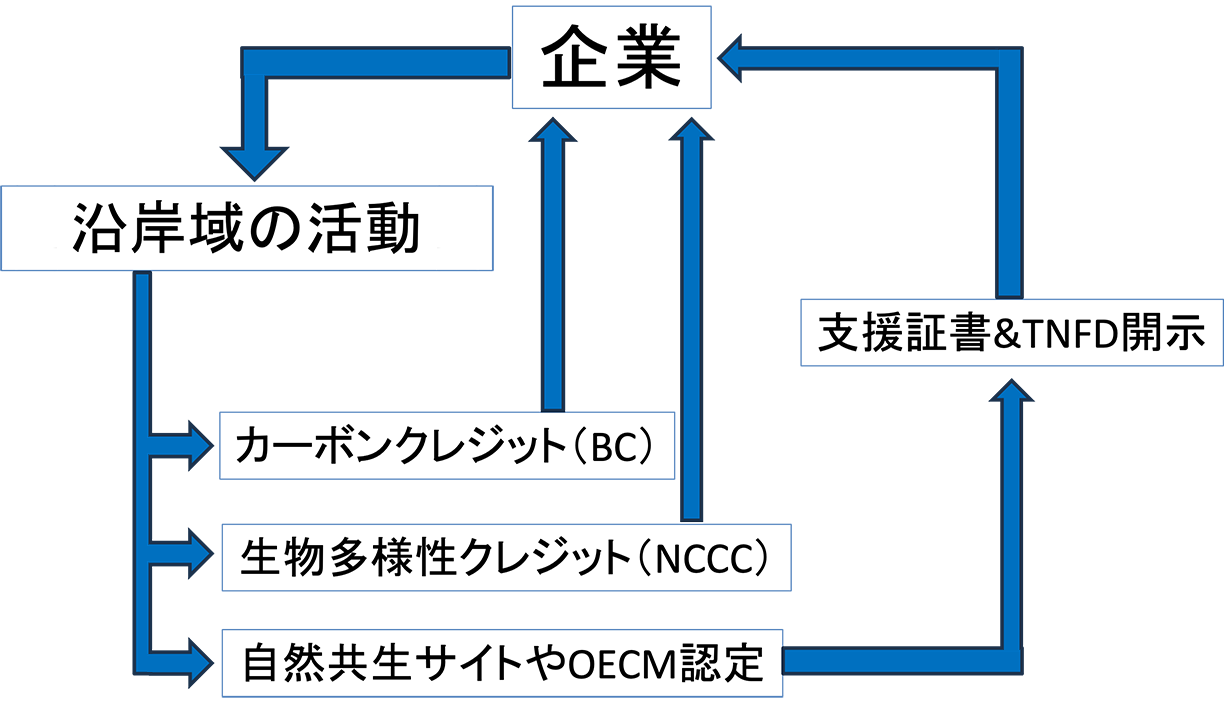

原因が分かると、川畑氏は持ち前の行動力を発揮した。あらゆる方面から資金を集め、かつてアマモが繁茂していた沿岸域に、ヤシガラ素材にアマモの種を植えたアマモマットを敷き詰めた。沿岸の陸域をうまく使い、マットを敷いた5000平方メートルを食害魚が入れないよう仕切り網で囲んだ。効果はすぐに表れ、アマモは勢いよく茂った。あっという間にアオリイカの産卵さえ見られる藻場ができた。増やした藻場は現在、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)のJブルークレジットに申請し、活動資金の確保も図ろうとしている。

藻場再生の成果がみえ始めても、一部の冷ややかな目はなくならなかったが、川畑氏は諦めず、そんな漁師たちにも積極的に声を掛けることをやめなかった。しばらくすると藻場再生に否定的だった漁師たちが、「もっと、こうした方がいいんじゃないか」と声を掛けてくれるようになった。地元の漁師仲間みんなが自然と藻場造成活動に加わっていった。

「藻場造成は一部の人だけがやっても意味がない。海を優先して使う権利をもらっている漁業者が地元の海を守る義務を果たすのは当然のこと。漁師みんなで活動することに意味がある」と、漁師全員で取り組む藻場造成活動への意味を見いだす。

企業参加も相次ぐ

現在も山川町漁協青年部を中心に藻場造成活動が行われている。山川といえば、冷凍カツオの三大水揚地であり日本の食文化の原点を支える本枯節の産地として知られるが、藻場造成の成果から、今は沿岸地域の注目度も高い。昨年度には青年部を中心に取り組んできた藻場保全活動「山川の海のゆりかご」(YAMAKAWA MOTHER SEA)が、生物多様性を実践する「自然共生サイト」に認定された。生物多様性のメッセージを込めた「30by30」をデザインしたロゴマークを出荷する魚に貼ることも始まっている。

「山川の海のゆりかご」(YAMAKAWA MOTHER SEA)がよみがえりつつある。

昨年、就任したばかりのJF山川町漁協の鮫島祐藏組合長(52)も、川畑氏らとも比較的年齢が近い分、理事や組合員の意見に真摯に耳を傾け、行動に移すことに躊躇しない。「海が豊かでなくなれば地域も元気がなくなる。漁協としてできることはすべてやる」と前向きな思いを語り、藻場づくり以外にもカキ、天然採苗したアサリ養殖、牛のゲップによるメタンガス削減につながるカギケノリの養殖にもチャレンジする。「できるかできないか考えるより、やってみようの思いが強い」と地元漁業者を率いる。

地元の企業も藻場造成活動に参加している。日本青年会議所(JC)の会合をきっかけに川畑氏を知ったという鹿児島の「城山ホテル」の保直延上席執行役員は、「藻場活動に参加してすっかりはまった。もう個人的に損得以前の楽しみになっている」と話し、同ホテルの安川あかね人材開発部長兼SDGs推進室長も「川畑さんの思いの強さ、説得力に衝撃を受けた。企業としての立場を超え、参加してみたいと思った」と参加した経緯を語る。鹿児島で不動産業を営む (有)宮内商事の宮内健次常務は「実際聞いたものに触れ、囲い網の中でアマモが背高く茂っているのを見て感激した。もっと活動を続けたい」と目を輝かす。

鹿児島で食材としての水産物を提供する水産問屋・(株)山口水産の山口大悟社長も、「ゆりかご」活動に参加する一人だ。「魚のすみかがなくなるということは、いずれ私たちの商売にも影響する。魚が減っていることを肌感覚で感じる今こそ、魚でビジネスをする企業として当然のこと。豊かな海を次世代につなぎたい」と賛同する。

「ゆりかご」活動には他県の企業からも参加希望の声が掛かるという。しかし、川畑氏は、「多くの企業から声を掛けてもらっている。ただ、まずは地元企業と一緒に地元の海を豊かにしたい」と話し、地元による地元の海の再生を目指す。

社会に貢献する漁師に

「今、高校生と中学生の娘が2人いるが、彼女らをはじめ、消費者がずっとおいしい魚を食べ続けられるようにしたい。そのために豊かな海を取り戻さないといけないし、それを行うのは漁業する権利をもつ漁業者の義務だが、その実現は漁業者だけでは無理。行政、業界、そして地元の企業の連携ができて初めてできる。その先導役を担ってこそ社会に貢献できる漁師、世間に本当にリスペクトされる存在になれる。娘たちにも、社会に貢献するかっこいい父、と言われる存在になりたいですね」と照れ笑いを浮かべた。

コラム本枯節の里としても有名

山川町は本枯節の産地としても有名。その一端を支える山吉國澤百馬商店では連日、徹底吟味されたカツオを捌く、煮る、いぶす、そしてカビ付け乾燥と手間のかかる工程を惜しまず繰り返して初めて製品になる。同社の国沢知洋専務によると、本枯節になる頃には元のカツオの5分の1サイズとなり、香りも味も凝縮される。最近はインバウンドの旅行者からの問い合わせも多く和食の原点である節への関心は高まっている。

(左から2人目。左端は視察した長谷成人東京水産振興会理事)