徹底管理にみえる限界

マグロだけで精いっぱい

酷暑の名残を感じる9月初旬。小雨交じりの大型定置網の漁船の甲板を、ブリや手のひらサイズのベロサバ(小型サバ)が埋め尽くしていた。魚倉庫に入り切らないのはブリ、サバだけじゃない。人の背丈を超える大型のマンボウ数尾、吻を含めれば3メートルは超えるだろうマカジキ、そして、150~200キロはあるクロマグロ(以下マグロ)の姿も見える。まさに大漁だ。

ここは、北海道の南端、渡島半島の東に位置する函館・南茅部。大型定置網2か統をもつイジルシ佐藤漁業の船上。2隻で10人を超える乗組員は、目の前の魚を揚げるために動きを止めない。あまりの量に、神経〆など船上で一尾ずつ処理する余裕もない。網に入った魚を揚げることで精いっぱいで、短時間で帰港することが最も鮮度の維持に役立つ。実際、出漁から帰港まではわずか1時間半。高価な魚はすぐに氷が追加され、5キロを超える大漁のブリは道外の加工場へ、小サバは養殖の餌として凍結されていった。大型マグロはキロ6,000~7,000円の値が付いたという。思わず、全国に広がる “不漁” という言葉がかすむ。

南茅部の地名は、クロマグロ管理で知った人もいるだろう。それは2017年の秋のこと。15年から国際約束のもとで実施された小型マグロ漁獲の規制の最中、定置網に潮の流れに乗ったクロマグロが大量入網した。その量は北海道に与えられた年間枠の10倍に当たる約600トンに上った。

南かやべ定置漁業協会の小田原一二三会長は、「ちょうど急潮の被害を何とか復旧し、ようやく漁ができるようになった矢先のことだった。今シーズンの漁の遅れを取り戻そうと必死だった。管理が実施されていることは認識していたものの、当時は本当に多くの方に迷惑を掛けてしまった」と言葉少なに当時を振り返る。翌年、北海道は、獲りすぎた分を毎年の漁獲枠から返済するため、当面の漁獲枠はゼロ。さらに、多くの漁業者に対する迷惑料も支払ってきた。

あれから6年。今も大型19か統、小型で21か統ある南茅部の定置はマグロ管理に細心の注意を払っている。マグロの大量入網が分かれば、ほかの魚があろうとも枠を順守するために迷いなく放流を決断する。漁協への報告もキメ細かく、一尾たりとも枠をオーバーしない思いが地域のすべての漁業者に浸透している。

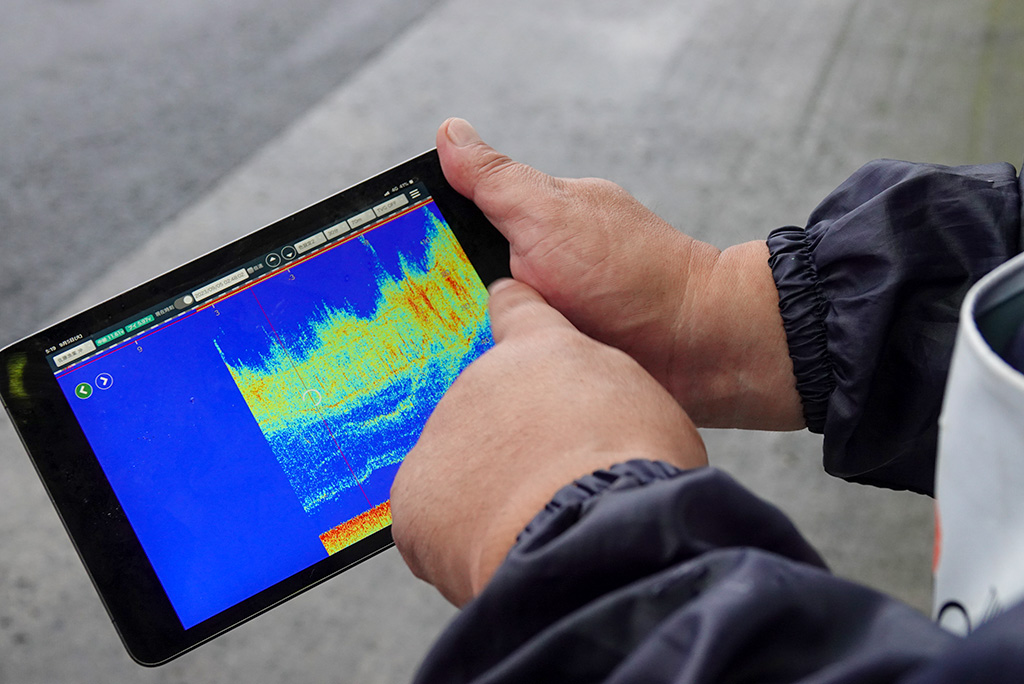

この間でマグロの資源は大きく回復した。定置網に入るマグロも以前より格段に増えている。JF南かやべ漁協が把握しているだけで21年には年間で24万尾を放流した。イジルシ佐藤漁業の佐藤知寿社長の自宅から見える海面には、しぶきを上げるマグロの姿が望めるようになった。ただ、国際約束で漁獲枠が増えない以上、「二度と繰り返さない」思いは強い。南かやべ漁協の中村正俊専務も、「今はマグロ資源管理では日本一の自負がある」と力を込める。タブレットを使い、定置網モニタリングシステム「魚っちV」で魚の入網状況を確認する佐藤社長の姿からもマグロの管理への真剣な思いが伝わってくる。

ブリの増加に困惑

6年の歳月は、獲れる魚も変えた。地球温暖化の影響か、各海域で水温が上昇。ここ南茅部でも近年、イワシ、サバ、ブリなどの漁獲が増えている一方で、10年前には9月になると漁獲されたサケやイカは大きく減少している。特にブリは13年ごろから徐々に増え出し、年による多少の変動はあるものの、20年の漁協全体の漁獲は約1万トンに達した。この10年で定置網に入る魚の筆頭になりつつある。

ブリの漁獲が増えたからといって、浜に歓迎ムードはない。ほかの魚の漁獲への影響が懸念されるからだ。ブリは来年以降に漁獲可能量(TAC)による数量管理への移行が検討されているが、佐藤社長は「ブリまでマグロと同じように厳格に管理するのは難しい」と顔を曇らせる。特に、800グラム超のサバが入る11月半ばのブリ混じりへの懸念は強い。キロ1,000円以上の高値で取引されるサバの水揚げを主体にしたい時期だが、ブリの数量管理が実施されれば、サバだけに集中するわけにはいかなくなる。かといって、価値あるサバの獲るチャンスを逃すわけにもいかない。

小田原会長は、「この時期はブリが欲しいわけじゃない。高値で売れる大型のサバやスルメイカが必要なのに、もしブリが大量に入ればどうなるか。資源管理はしっかりやりたいが、今の厳しいマグロ管理をブリまで行うのはとても無理。現実的とは思えない」と厳しい口調で語る。

「魚っちV」など最新の機器を使って魚種が見分けられるのではないかという声にも、「魚の数が少なければ映し出される映像で魚種はある程度判断できるし、ブリが大半ということが分かれば放流することもできる。ただ、現実的には大量の魚が入れば見分けはつかない。それを分けろというなら、何も獲らず網揚げした方が楽」と言い切る。

と厳しい表情で語る小田原会長

ブリの資源管理に関する会議にも積極的に参加し、定置網漁業の厳しい実態を説明しながら科学者や水産庁の意見にも耳を傾けているが、「納得いかないことが多い」と話す。特に小田原会長は、「資源量の計算が科学者間で分かれていること」が気になると話す。

「科学者の意見も一枚岩でないのは、それだけ不明点が多いという証拠。科学者はあとになって計算が正しかった、間違っていた、で済むかもしれないが、漁業者は日々の生活に直結する。間違っていたでは済まない。断っておくが、資源管理に後ろ向きなわけじゃない。ただ、獲る量だけ厳密に管理され、そのしわ寄せが特定の漁業者にくるのはおかしい」と疑問を呈す。南かやべ漁協の中村専務も「いっそのこと、厳格に枠を決めて獲り控えるのではなく、オーバーしたら獲れなかったところに金銭で配分する仕組みなど、漁業者に任せてもらった方がうまくいくのではないか」と話す。マグロ管理に真剣に取り組んでいるからこそ分かる懸念するブリの数量管理に、「定置の管理はマグロだけで勘弁してもらえれば」と本音が漏れる。