東京・豊洲市場を核とした水産物流通で、全国の産地からの集荷、別の卸売市場や量販店・スーパーなどの各種物流センターへの転送、首都圏エリアへの配送を支えるのが多数のトラック便を運用する輸送業者だ。一見、同じ仕事のようにみえても業容は実に多種多様。彼らがさまざまに絡み合い、豊洲の重厚な物流網を形づくっている。その中心が水産卸売場棟4階の転配送センターとその周辺を活用している物流業者6社だ。第6回輸送業者編の登場は、その6社のうちの1社で、豊洲からの発送業務を主に担う(株)東発の松本正和5代目社長(60)。

松本社長

松本社長

場内物流整理で変わる余地

戦後すぐ東京魚市場発送(株)として誕生した東発は、東北地方メインの発送業務を手掛かりに、きょうまで事業を拡大してきた。僕らが特に得意としているのは各地の卸売市場間や物流センター間といった拠点間運送。自社保有の15〜16台の10tトラックに加え、全国に広がる協力会社の皆さまの支えで日々の業務を行えている。一部、横持ち(豊洲市場内の商圏での配送業務)の仕事も傭車(ようしゃ)を駆使して対応している。

日中は閑散とする水産卸売場棟1、3階と違って、水産卸売場棟の4階にコアタイムはなく、24時間動いている。場内向け荷物の搬入ピークが夜中にあるが、それ以外の時間帯も誰かしらが動き続けている。例えば僕らが昼ごろに行うのは養殖魚の発送だ。産地から大型トラックで届いた荷物を、荷主の要望通りに積み替え、別市場やセンターへ輸送する仕事を行っている。

4階中央の転配送センターの内部は夏場になれば、10.5度Cまで冷やされる。ピッキングを要する商品、断熱性の高くない段ボール包装の商品、後続便の出発を待つために一時保管が必要な商品などは、中に搬入しておくよう努めている。

水産卸売場棟の4階で、日中の荷役作業について説明する松本社長

水産卸売場棟の4階で、日中の荷役作業について説明する松本社長

僕が入社した1994年当時、この業界の自由奔放さに驚いたことを覚えている。しかし、量販店・スーパー主体になるにつれ荷扱い単位の注文が細かくなり、昔のままではいられなくなった。例えばかつてのハマチ輸送は50本や100本単位。それより多めに積んでも何とかしてくれたものだが、今は数本単位も珍しくない。サイズまで小数点以下で揃えるような指示さえ出る。

十数年前から発送する荷の目方(重量)を都度入力して荷主に報告するシステムを運用してきたが、東発が近年、40億円台の売り上げを維持できているのは、拠点間運送の充実を継続して進めてきたことに加え、早期にこうした荷扱い単位の細かい量販店対応を強化してきたことの成果だ。

施設が変える意識

旧・築地市場の正門付近で荷役作業をしていたことから「正門業者」と呼ばれた僕たち輸送業者は、互いの仕事内容さえよく分かっていなかった。しかし、移転に向け毎週のように協議を重ねたことで、豊洲4階を共同利用する6社間なら随分とコミュニケーションを取れるようになった。

移転初日こそ大渋滞で迷惑をかけたものの、翌日には運用変更して即座に解消。与えられた環境で何とかしてしまう“現場力”の底力をみた思いだった。物流の立体化による不便も想定ほどではなかった。垂直搬送機は荷物の上下移動に欠かせない設備になっている。

築地的(無秩序)な運用がまだ色濃くあることがきょうまで残る課題。だが、基本的な衛生管理を含めた荷扱いの意識は豊洲の最新施設に合わせて対応せざるを得ない状況の中、変わってきているのを確実に感じる。

昼間の稼働率カギ

移転で権利関係が整理され分かりやすくはなった一方、旧・築地市場に(許可、無許可関係なく)入り込んでいた膨大な物量はみられなくなった。新型コロナウイルスの影響下で、場内向けの荷物の減少も目立っている。

現在、水産卸売場棟の4階は24時間動いているのに対して、セリ場のある1、3階が昼間に利用されていないのはもったいない。実現には強力なリーダーシップが必要だが、搬入と搬出の階数を分けるなどして場内物流を再整理し、稼働率を高められればニーズの高いピッキングなどの細かい仕事を受ける余地ができる。都の衛生検査所と連動して衛生レベルをさらに上げる必要もある。

一事業者としては、配送網の一層の拡充やセンター機能の高度化を図りたい。増加傾向のネット販売のさらなる取り込みなども進めていく。

(つづく)

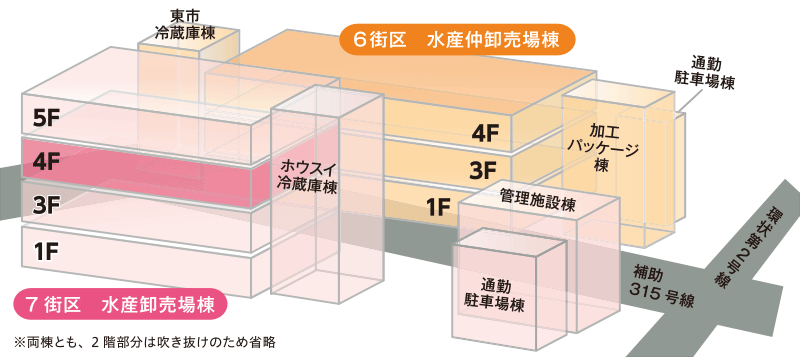

水産卸売場棟4階が今回の連載の中で取り上げたエリア

水産卸売場棟4階が今回の連載の中で取り上げたエリア