質疑応答・意見交換

司会 プログラム3の意見交換に入る前に、先ほどブルーカーボンについてチャットでご質問がありましたので、堀様にお願いします。

堀 3点のご質問をいただきました。1点目ですが「海藻養殖場の海底に海藻由来の炭素が貯留されているとのことですが、海藻のどの部分が貯留しているのでしょうか」というご質問です。私が調査したポイントは海苔養殖場で、有機物と環境DNAの両方を調べて、海苔の破片が海底の中に蓄積していることを確かめました。その海苔は養殖網からはがれ落ちたものが溜まっているということになります。

2点目は「海藻養殖のための栄養塩は足りているのでしょうか」というご質問です。現在、日本の海藻養殖は食用目的で行われ、基本的に栄養塩が豊富な海域で行われています。これからいろいろな海域で養殖が始まっていくと思うのですが、今、われわれが養殖している海藻は、基本的には食べおいしい海藻なので栄養塩はたくさん要りますけれども、そうではない海藻もたくさんあります。ですから、どういった海藻をどういった海域で養殖するかという点において、われわれは一つ考えを入れることによって、例えば海藻養殖による栄養塩搾取の影響が他の植物プランクトンなどに影響することを極力避けるというようなことも可能ではあると思っています。

3点目は「沖合再生可能エネルギーの開発における海外の取り組みについて、先行して取り組んでいる国はどこになりますか」ということです。基本は長谷さんの最初のタイトルページにもありましたオランダや、ベルギー、デンマークといった北海沿岸国は風力発電がかなりたくさんあり、洋上風力銀座といった様相です。それらの海域で漁業を行うのは制約が多いので、せめて養殖を促進するということで、風力発電を主体にした海藻養殖の方法を開発している3セクの研究団体や民間企業がたくさんあります。

司会 ありがとうございました。それでは、プログラム3に入ります。本日のご三方のご講演を踏まえての意見交換となります。会場、ウェブ参加のどちらでも構いませんので、ご意見や追加のご質問があればどうぞお願いします。

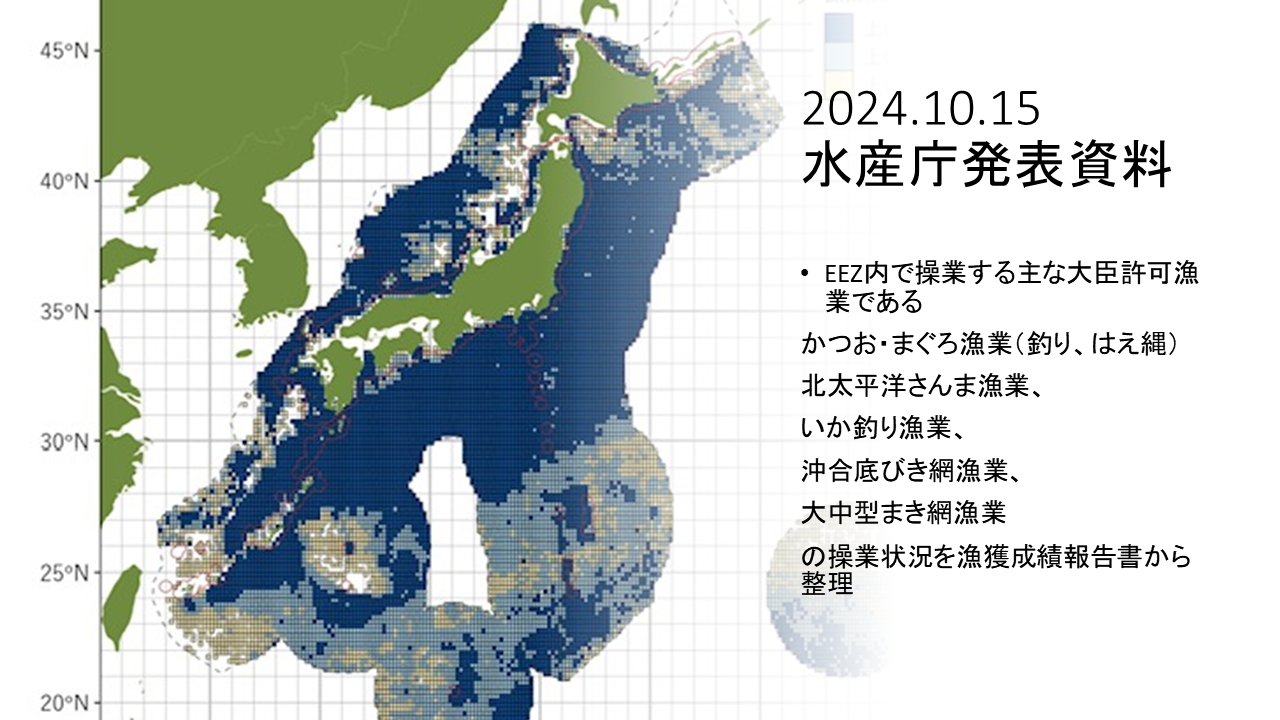

質問 長谷様のご講演で、水産庁の2024年10月15日発表資料(図50)を見た率直な感想ですが、EEZでの洋上風力施設の候補水域はほとんど残っていないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

長谷 ありがとうございます。ご質問の点については、適地はほとんど無いと見る事業者もあれば、この辺りならばいけそうだという見方をする事業者もいると聞いています。原発1個分、1ギガワットを発電するのに必要な海域面積は25平方キロ程度だと法案提出者たちは言っています。いずれにしても、先のことまで考えて予見性を持ってやるべきだということで、水産庁は資料を出しましたけれども、他の関係省庁でも候補海域の絞り込みを行ったらよいと私は思っています。

質問 堀様へのご質問ですが、ブルーカーボン対策として藻場を増やすことが進められる中で、生物多様性への影響については何か懸念されるようなことはないでしょうか?

堀 ブルーカーボンに関わる植物、特にマングローブや海藻藻場、海草藻場は本来かなり高い生物多様性保持機能を有しています。現在、そうした場所が開発などでどんどん消失していく中でブルーカーボンの活動が始まっています。もともとブルーカーボンを広めようと考えた科学者たちは、生物多様性にとって非常に重要な藻場やマングローブの保全を、熱帯雨林の保全と同様に海でもやらないといけない、という考え方の上に立って活動しています。ですから、ブルーカーボンの活動では、原則、藻場の増加と、生物多様性の保全を両立して行っていくことになります。実際われわれも、生物多様性にどのぐらい効果があるかという点も含めて調査をしているのですが、今のところ沿岸の藻場を回復させることによって、生物多様性にネガティブになるということはまだ例がなくて、基本はやはりポジティブに進んでいきます。ただ、先ほどご質問をいただいたように、深海生物への影響や、沿岸や沖合での過剰な海藻養殖が生態系に与える影響などについては未知数ですから、今後もしっかり調査を続けながら適正な方法を考えていく必要があると思っています。

質問 長谷様へのご質問です。水産庁がEEZにおける大臣許可漁業の漁獲成績報告書のデータに基づく資料を昨年公表したというお話ですが、米国などではAIS(船舶自動識別装置)やVMS(船舶監視システム)を用いて漁船操業実態の把握や監視を行っています。しかし日本国内ではそうした装置や監視システムの普及率が外国に比べると低いことから、やはりこの漁獲成績報告書の重要性が増すのではないかなと考えます。今回、知事許可漁業と自由漁業に関してはデータに入っていませんと言及されていましたが、この両者についても、漁獲成績報告書を基にこのようなマッピングを行うことができるのでしょうかというのが1つ目の質問です。

もう1点質問がありまして、海外では洋上風力を開発するに当たって、AISやVMSのデータを使う際にワークショップなどを行いまして、漁業者さんにこのマップで良いか、このデータは妥当かなどを確認されていることを把握しています。そこで、今回水産庁が出された資料に対して、漁業者さんや漁業団体さんがどのような反応だったかご存じでしたら、お伺いしたく思います。

長谷 AISのデータはやはりカバー率が100%ではないということもあって、漁獲成績報告書の作業を水産庁にお願いしたというか、やってもらった感じです。知事許可漁業は、漁獲成績報告書で同レベルのことができるかといったら残念ながらできません。ということなので、今回のお話はEEZの話から始まっているので、EEZまで出ている知事許可漁業、自由漁業は、水域にもよりますがそれほどは多くないということで、また別の形でヒアリングなどをして、補完していく作業が必要だと思います。また、こういったデータについては、基本的に経営情報だったりするので出したがらないのですが、各漁業団体とのすり合わせをしながら、個々の漁業者が特定されないように作ってあります。この状況の中でこういう形できちんとアピールしていかないと、という話もしながら漁業団体、漁業者さんの理解を得ながら、水産庁が公表したということだと承知しています。

質問 長谷様へのご質問ですが、スライド(図49)で書かれている「棲み分け」という言葉に対してお伺いしたいと思います。洋上風力関係では「漁業共生」という言葉を使っているために、「棲み分け」という言葉は使うな、ということをエネルギー関係の役所からよく言われるのですが、この「棲み分け」という言葉に対して、お互いメリットがある形であれば、漁業者や水産業界の皆さんはある程度理解があるというような考え方でしょうか。

長谷 ありがとうございます。今日もお話ししたように、例えば磯根資源、根付き資源を利用する沿岸漁業であれば魚礁効果などのメリットがあり、同一の場所で共に生きるという意味での漁業共生の実現が可能だと思いますし、もともとそういうコンセプトから始まっています。しかし、沖合展開した洋上風力施設と沖合漁業とが同一の場所で共生できるかといったら、物理的・空間的に共生は不可能です。ですから「棲み分け」と言っていますし、利用する水域を分けるという形で協調していければいいと私は思います。

質問 堀様へのご質問です。海藻養殖とサーキュラーエコノミーについて食用などさまざまな陸上産業での利用をご紹介いただきましたが、やはり養殖した海藻を海底に沈める海底貯留の方法がCO2貯留源として効果が大きいのではないかと思います。そこで、海藻を海底に沈める際の課題があれば教えていただけないでしょうか。

堀 海藻養殖によるブルーカーボンについて、深海貯留とサーキュラーエコノミーの2つのアプローチについてお話しました。本来海藻は水分が多いので、この2つのどちらがCO2削減に効果的であるのかについての詳細な計算はしていませんし、深海に沈める取り組みもまだ行われていないと思いますので、深海貯留の方が効果的だとは一概には言えないと思います。やはり条件に応じてそれぞれのメリットを活かすような形で両方を実現していくのがよいかと思います。また、深海貯留の課題としては、やはり海洋環境への影響で、大量の海藻を局所的に深海に沈めた時にどのような影響があるのかをモニタリングしていかなければなりません。同様に、先ほどもお話しましたが、法制度面でロンドン条約に抵触する部分があればそれをクリアする必要があり、まだまだ先は長いかなと思います。

司会 キリバス駐在の方からチャットで堀様宛にご質問が届いています。お願いします。

堀 ご質問を3点頂いています。1点目は「キリバスで熱帯海草の調査をされていて、同じくリュウキュウスガモで計算されているということですが、それを同じように計算していいのか」というご質問です。それは大丈夫です。日本は亜熱帯に生えているリュウキュウスガモですけれども、亜熱帯と熱帯は、海草の場合はほぼ数値的にもあまり変わらないので、これは同じでいいと思います。

2点目は「オーソライズされているものとしてカーボントレードに反映させてよいですか」というご質問ですけれども、われわれがつくっているガイドブックは、国内のインベントリ用につくっていることもありますし、カーボントレードということは、コンプライアンスクレジットかボランタリークレジットを考えられているのかは分からないのですが、それぞれのそのクレジット会社の決まりがあると思いますので、それに見合っているのであれば使っていただいても構わないと思います。

3点目はキリンサイについてです。「日本では生産が難しいので係数をつくるのは難しいと思いますが、世界の養殖の3割を占めています。取り組みの計画はありますか」というご質問です。もし日本でキリンサイの仲間の養殖をしっかりやるということになれば、計画には入ってくるとは思いますが、今の段階で国外のものを対象とした取り組みということはしていないので、ここはまだ分からないということになります。日本で養殖を行った場合に、今計算するなら天然の小型海藻扱いとして過小評価するしかありませんが、キリンサイは熱帯の場合は年中育てられて、通年でやっています。日本の場合は季節的にしか生えませんので、そういった季節的な部分だけの過小評価になりますけれども、もしそれでよろしければ日本の国内で観測すれば計算はできると思います。例えば、それがキリバスで測るということになるとまた違う状況になるかなと思います。われわれが提供しているガイドブックは、国内専用だと思ってもらえればいいと思います。以上です。

司会 ご質問とご意見が2点、チャットで来ています。1点目は和田様に対して「地域の疲弊が著しい状況です。モデル事業として国などが実施している事例はあるでしょうか。また、今後の地域モデルとして一緒に取り組む可能性はないでしょうか。可能性があれば模索したいです。」というご質問です。お願いいたします。

和田 最後の方でお示ししたスライド(図13)に関連したご質問をいただきました。国が関与しているかどうかは別にしても、地域において水産業と観光業や町おこし事業などが連携した取り組み事例は意外に多いのではないかと思います。私が承知している例だと、神奈川県の小田原市では、漁港の再整備と併せて地元の水産物の直販を含む市民や観光客と水産業の交流を促進する施設を設け、そこを軸に地魚の消費拡大などに取り組まれています。日本海側だと福井県の高浜町でも同様に漁港を軸に海業を展開し、町おこしにつなげていこうという動きがあります。これらに限らず、各地で結構いろいろな事例が見つかるのではないかと思います。必ずしも国が音頭を取ってやっているということではないけれども、むしろ地方公共団体や地元の有志の皆さんが中心になって工夫されている事例は意外に多いのではないでしょうか。

司会 2点目です。これを最後とさせていただきますが、ブルーカーボンと生物多様性に関して「藻場の再生の方向性として、過去の藻場の姿を再生するやり方と、係数の高い海藻か海草を移植する方法があると思います。前者はそこに合った生態系や地域の文化などを復元するという意味で望ましい一方で、海洋環境の変化などによって失われた藻場をどのようにして再生するかという観点で、必要な時間と期待ができる効果は限定的だと感じました」というご意見です。こちらは、堀様にコメントをお願いします。

堀 藻場の再生に限らず漁業や漁港整備においても、今ある生態系を守るという方法と、気候変動により変わっていく生態系に対応するという方法の2択でやっていると思います。藻場も一緒で、今ある藻場を戻そうとする方法と、これから増えてくる海藻を増やそうという方法の2つがあります。特に現在、東北や北海道の海は水温上昇が激しく、恐らく冷水性のコンブ類はわれわれの予測以上に早く消えてしまうと思います。その替わりに、東北地方ではアラメという温帯性のコンブ科海藻の藻場にシフトしています。CO2の吸収だけを目的として、その場所に全く生えていない海藻を増やしたり移植したりするのはナンセンスだと思いますが、気候変動を考えて次に増えてくるであろう海藻や、増やすことができる藻場に替えていくという対応は、今はもう待ったなしの状況ですので仕方がないことかと思います。また、生物多様性に与える影響ですけれども、幸いなことに、さまざまな海の生き物の中で移動分散能力が一番低いのが海藻です。ですから、海藻がその場所にあるということは、その海藻に合った他の生き物も加入できるはずで、相応の生態系も出来上がるわけです。悪い影響として、本来南方にいる藻食性魚類が増えてきて藻場を食べ尽くすといった磯焼け現象も起こってしまうわけですが、ともあれ、新たな海藻が繁茂すれば、その海藻に合った生物多様性が新しく形成されるはずだと思っています。磯焼けなどのマイナス面もありますが、ポジティブな面も考えられるのではないかと思います。

司会 意見交換は以上で終わりますが、講演者の皆様からは最後に何かございますでしょうか。

長谷 最後に一言だけ。本日のワークショップの概要と講演資料は、協議会の事務局である全国水産技術協会のホームページで近日中に掲載される予定です。また、全体の講演録については、少しお時間をいただきますけれども、(一財) 東京水産振興会の「水産振興ONLINE」で水産振興誌として公表する予定となっております。

司会 時間となりました。