講演 農林水産省ブルーカーボンプロジェクトの最終成果報告:藻場のCO2貯留量算定手法と藻場の維持・拡大技術の効果について

司会 それでは次に、水産研究・教育機構水産資源研究所沿岸生態系グループ長の堀正和様から「農林水産省ブルーカーボンプロジェクトの最終成果報告:藻場のCO2貯留量算定手法と藻場の維持・拡大技術の効果について」と題してご講演いただきます。よろしくお願いします。

堀 ただ今ご紹介いただきました水産研究・教育機構の堀でございます。私は農林水産省のブルーカーボン関連プロジェクトに5年間関わっておりまして、2年前にもこの会議室で話題提供をさせていただいたのですが、ちょうど今年の3月にプロジェクトが終了しましたので、その最終成果についてご報告させていただければと思っています。よろしくお願いします。

さて、ブルーカーボンは現在ではかなり世の中に認知されてきていて、本当によかったと思います。ブルーカーボンを水産業活性化のツールの1つとして、これからもっと活用していく必要があると思っています。

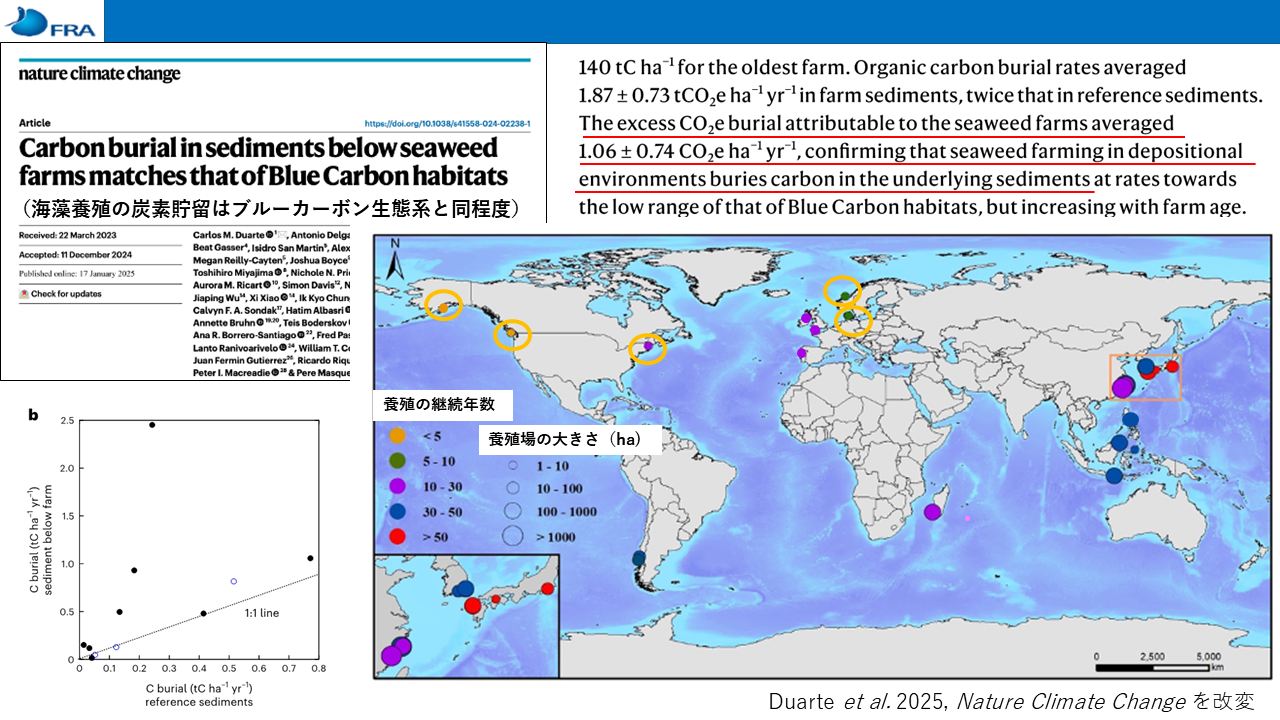

このスライドは私たちがこの2月に新しく出した論文の概要ですけれども、世界中の海藻養殖が行われている場所でどの程度、海藻養殖によってCO2が貯留されているのかを調べた成果をまとめたものです(図15)。

注目いただきたいのは丸印の色の違いです。海藻養殖を始めてからの継続年数を異なる色で示しています。赤が50年以上継続している養殖場で、50年以上前は日本しか海藻養殖をしていませんでしたので、日本だけが赤くなっています。その後、アジア諸国が養殖を始めて、それから世界中に広がっていったことが、この色の違いから分かると思います。最も新しいものですと5年以内ということで、2020年に入ってから海藻養殖を始めたところがアメリカ(アラスカ:論文原図に追記)、カナダなどです。日本国内ですと、私が調査をしたのは有明海、東京湾と瀬戸内海のノリ養殖場で、その海底にCO2が貯留されているという結果となりました。世界中で平均すると大体年間で1ha当たり1トン、同じ海域の対照区よりも多くCO2が貯留されていることが分かりました。

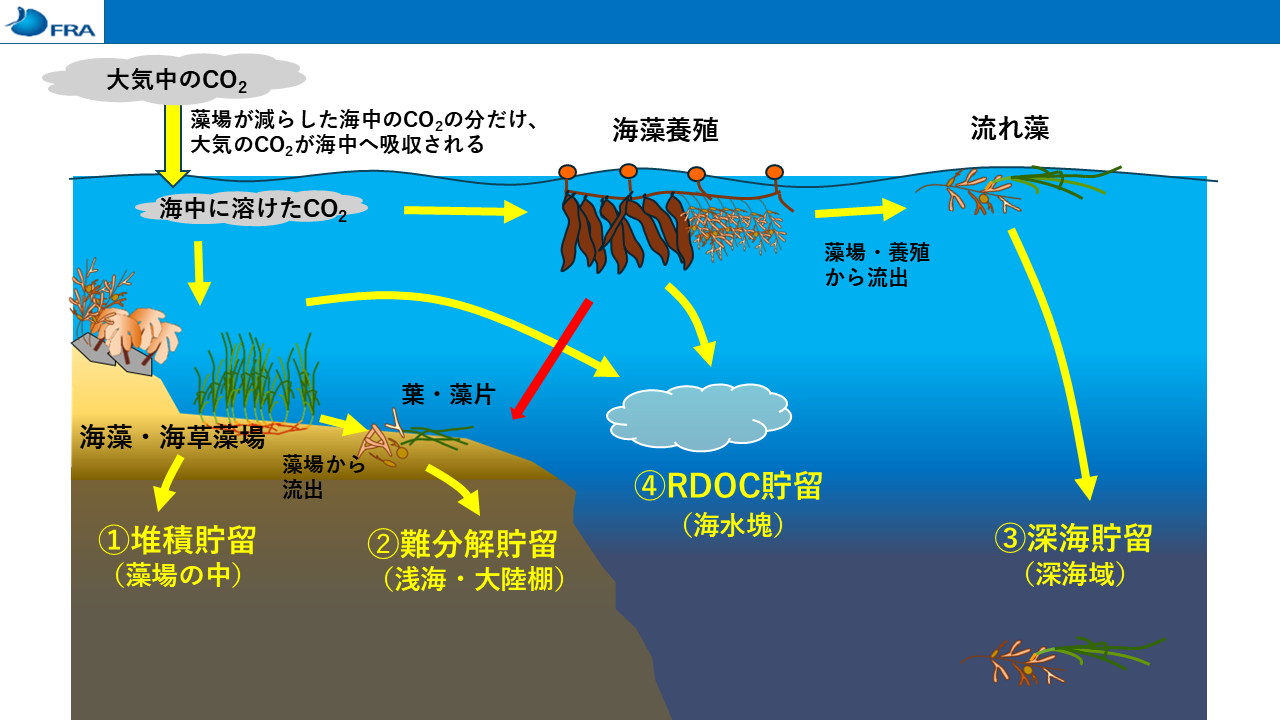

このイラストはブルーカーボン生態系によりCO2が貯留される4つのプロセスを示したものです(図16)。海藻養殖の場合、海水中にCO2由来の炭素を貯めるRDOC貯留プロセスと、深海貯留プロセスがメインだったのですが、今お話ししたのは海藻養殖でも、赤い矢印で示したとおり大陸棚でしっかりCO2由来の炭素が貯留されることになりますので、この3つを合わせると、恐らく他の一般的な海藻や海草藻場と同じぐらいの貯留能力があり、海藻養殖もしっかりCO2貯留機能を発揮できるということになります。

今ちょうど2027年改訂に向けたIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の湿地ガイドラインの改訂作業が始まっています。現在のガイドラインでは、海におけるCO2の吸収源としてアマモなどの海草藻場は対象となっていますが、海藻は対象外です。そこで先ほどご紹介したような研究成果を踏まえ、海藻も対象として追加するという検討が進められているところです。恐らく次の改訂版で海藻も対象になるのではないかと思っています。

ブルーカーボンが世界中で注目されている大きな要因の1つとして、山林火災の増加があります。最近では岩手県の大船渡で大きな山林火災がありましたし、アメリカやオーストリアではさらに大規模な山火事が毎年のように起こるわけです。オーストラリアでは400万haの焼失ということですので、関東平野の倍ぐらいの面積が山火事で失われたことになります。こうした陸上のCO2吸収源の不安定さが気候変動とともに高まってきているので、海に炭素を閉じ込めるブルーカーボンに、皆さん興味を少しずつ持ってくださっていることもあると思います。

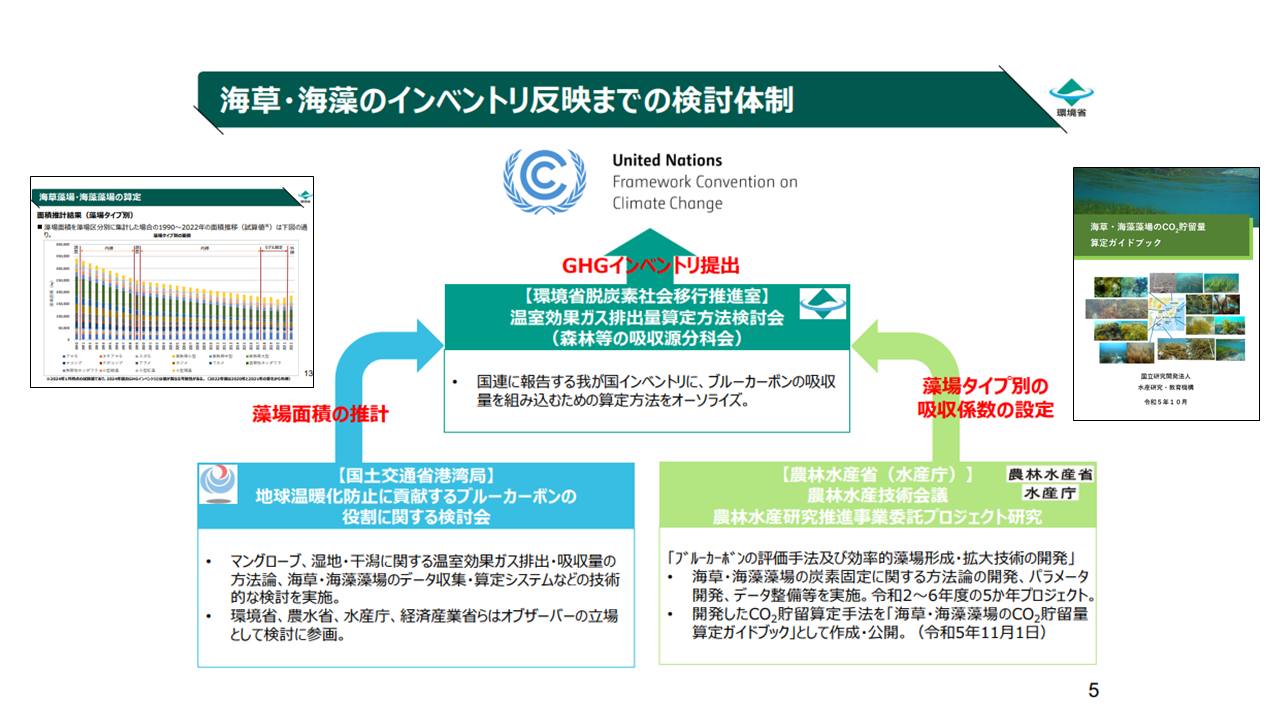

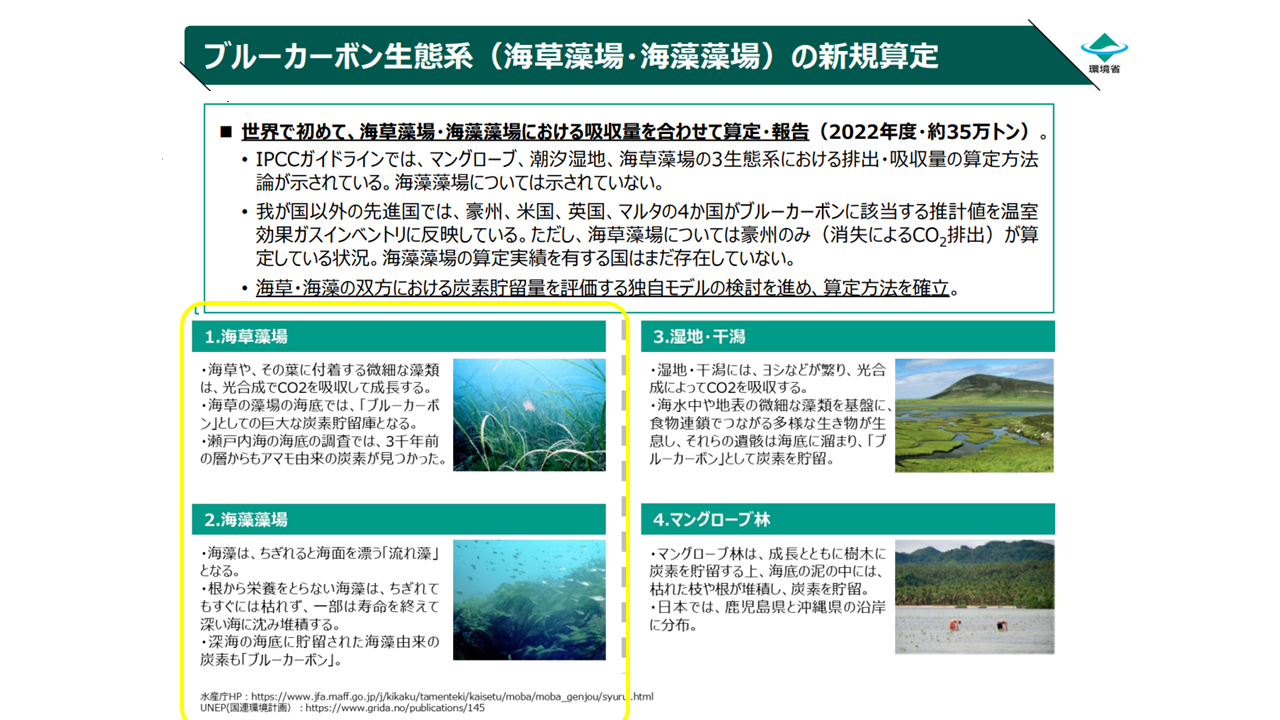

こういう動きの中で日本でも2024年に、温室効果ガスインベントリに海草と海藻藻場の吸収源としての数値を登録しました(図17)。海草、藻場の時系列面積を国土交通省港湾局が、単位面積当たりのCO2貯留量(吸収係数)を農林水産省のプロジェクトが算定しまして、その2つの数値を使ってインベントリとして報告しています。この時の数値が天然の藻場だけで35万トンです。森林が約4,000万トンで、今年から8,000万トンぐらいに上がりますけれども、それと比べるとかなり小さい数値にはなっていますが、海草藻場も世界で初めて吸収源として国連に報告していますし、海藻藻場もまだIPCCの湿地ガイドラインに載っていない中で、海草と同じ方法で計算できるということで報告して、世界初の事例ということで各国から注目をいただいているところになります(図18)。

こういう形でインベントリに上げてもらいましたので、環境省でもウェブマガジンやホームページでブルーカーボンに関する情報発信を開始してくださっています。さらに環境省はIPBC(ブルーカーボン推進のための国際パートナーシップ)に正式に加盟しています。メンバーは18か国の政府やNGO、研究機関などで、日本の研究機関では港湾空港技術研究所が入っています。ちょうど去年の10月には日本政府主催によるIPBC関連のブルーカーボンイベントが開催され、日本の取り組みを発信しています。この時はシェフも同行し、海藻のおいしい食べ方や料理も一緒に紹介するといったイベントとなりました。

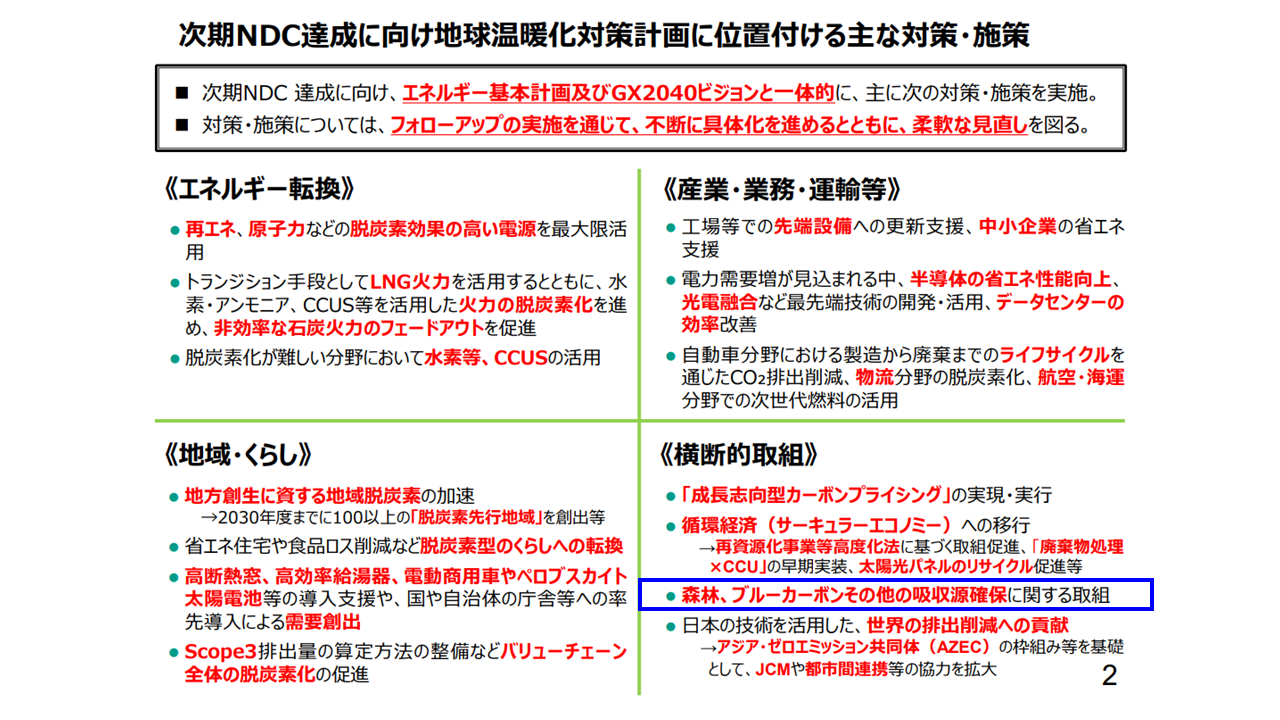

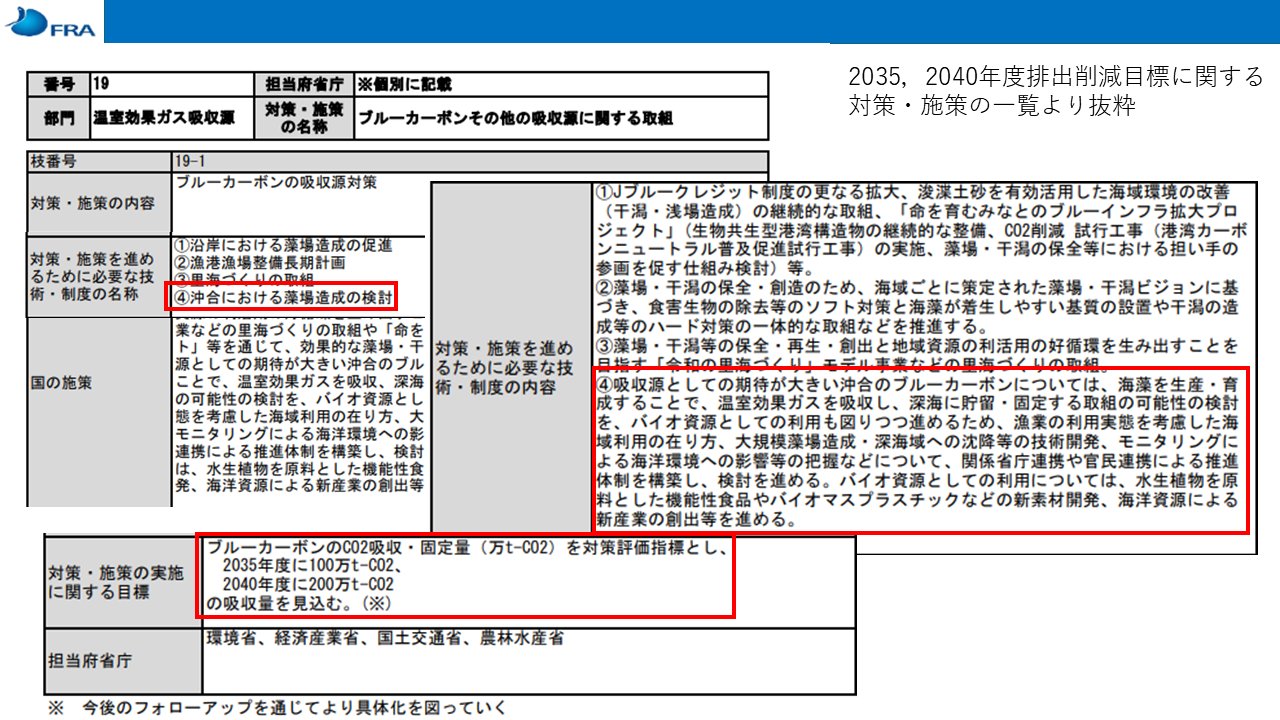

こうした動きの中で今年2月には地球温暖化対策計画の見直しが閣議決定されました。その中で、2022年度で10.8億トンの正味排出量のうち、大体1億トン弱ぐらいを自然の吸収源で相殺させるという動きになっています。その中で、エネルギー転換など様々な対策・施策が示されているのですが、「横断的取組」において、森林、ブルーカーボンその他の吸収源確保という形でブルーカーボンが明記されています(図19)。次のスライドは、2035年、2040年度排出削減に関する対策の一覧からブルーカーボン関係を抜粋したものです(図20)。赤枠で囲んだところに注目していただきたいのですが、ブルーカーボンによるCO2吸収量の目標は2035年度に100万トンで、その5年後の2040年には200万トンを達成することになっています。100万トンというのは、都市緑化と一緒ぐらいになりますので、最終的には都市緑化よりも大きい値にするということになります。

例えば100万トンの吸収を海藻養殖だけで賄おうとすると、コンブの場合でおおよそ数千万トンの生産規模が必要ということになります。現在、中国の海藻養殖が大体2,000万トンから3,000万トン弱ぐらいに上がってきていますので、実際それをクリアしている国があるということで、実現不可能な数字ではありません。もちろん天然の藻場も含めていろいろ活動していきますので、海藻養殖とあわせて取り組む必要があります。もう一つ、沿岸だけではなくて沖合に拡張していくことも政策に加えられています。

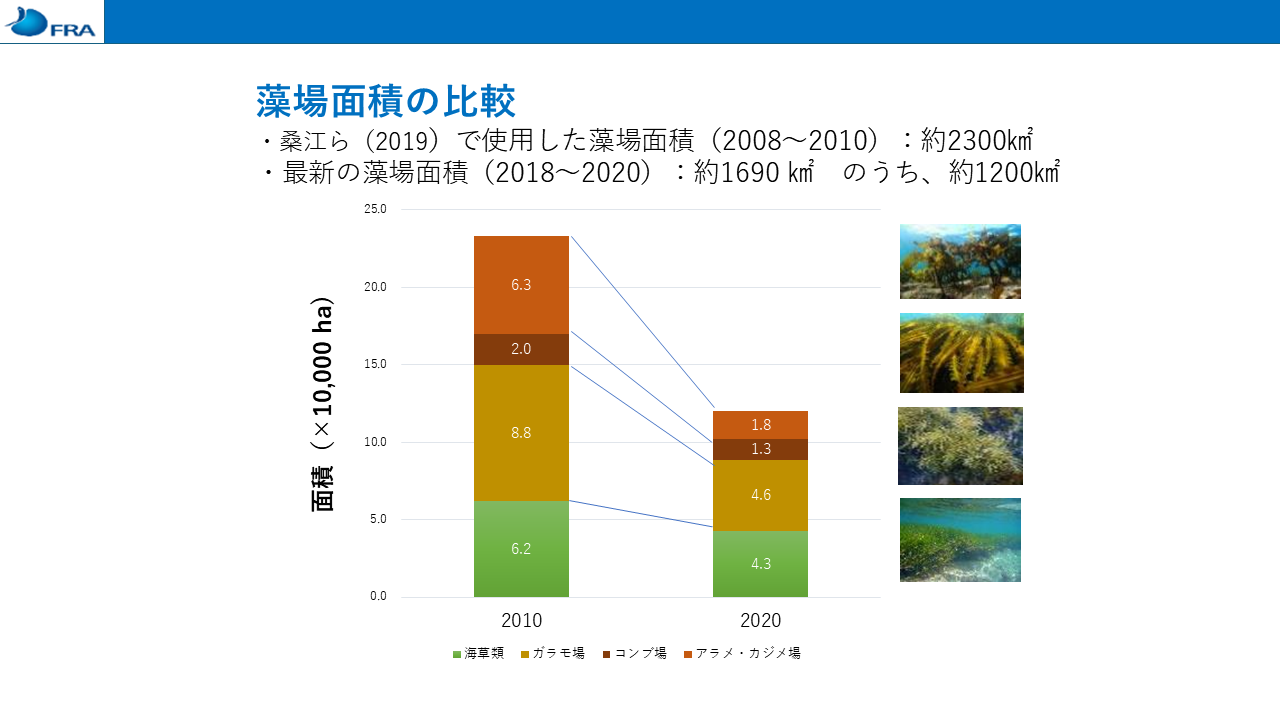

このスライドは日本の主要藻場の面積の変化です(図21)。左側が2010年で、アラメやカジメという大型海藻の藻場、コンブ場、ガラモ場(ホンダワラ類)、海草藻場の4つに色分けしています。この2010年の藻場面積を使ってCO2の吸収量を計算した時は100万トンを超えていました。それが右の2020年度では面積が半減してしまっていて、吸収量も35万トンということで、3分の1まで落ちているということは、単位面積当たりの吸収量も落ちてしまっているということになります。

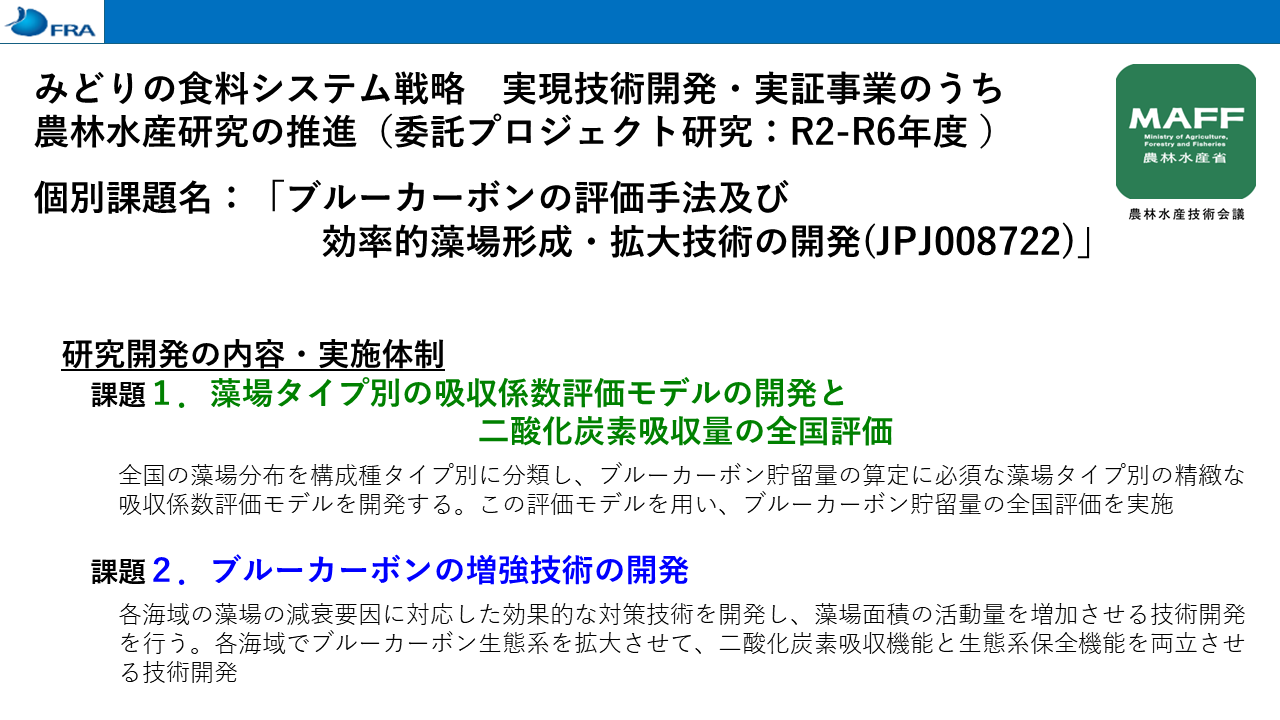

こういった状況を打開するために、私たちは農林水産省「みどりの食料システム戦略」におけるブルーカーボン推進分野に携わって温室効果ガスインベントリ登録への貢献を推進するため、藻場タイプ別の算定手法(吸収係数評価モデル)の開発および藻場によるCO2吸収量の増強に関する技術開発の2つのプロジェクトを進めてまいりました(図22)。

このプロジェクトに参画する機関は、われわれ水産研究・教育機構と港湾空港技術研究所の2つの国立研究開発法人、4大学、9府県の他、実践団体ということで鹿児島県の山川町漁業協同組合さんにも入っていただき、全16機関で進めてまいりました。

この2つのプロジェクトについて説明しますと、まず1つ目の吸収係数評価モデルの開発ですが、インベントリに使用された算定手法と数値は「海草・海藻藻場のCO2貯留量算定ガイドブック」という資料にまとめ、2023年の11月に水産研究・教育機構のホームページで公開させていただきました。さらに、CO2を吸収し貯留する海藻が実際にどの程度現存するのか、海域別の調査手引きを2024年9月に「海草・海藻藻場のCO2貯留量算定ガイドブック:実践編」として公表しました。そして、実践編の第2弾として、海藻・海草によるCO2貯留量をどうやって増やしていくか、貯留プロセスの詳細をまとめたものを今年度に公開できるか検討しています。

CO2貯留量の算定について少し説明しますと、まず海草・海藻の単位面積当たりの年間貯留量を吸収係数と呼びます。吸収係数は、海草・海藻が隔離したCO2について、図に示す4パターンの貯留庫にどれだけの有機炭素量を長期間残すことができるかという残存量として算出します。この吸収係数と海草・海藻の面積との掛け算で、日本中の藻場のCO2貯留量が計算できるという形にしています(図23)。

先ほどご紹介した実践編のガイドブックについて、内容を少しだけご説明させていただきます。日本全国、9海域に分けて17の海藻の計算式があります。その現存量(最大現存量:CO2貯留量の算定のために現地で実測が必要)の調査を、海域別にどういう調査をすれば正しく測定できるかということが書いてあります。それぞれの海域で優占する海藻の種類(藻場タイプ)と、その藻場タイプではどういった調査方法がうまくいくか、各調査での留意点など、それぞれ簡潔に取りまとめてあります。また、それぞれの海域の海藻藻場の特徴が分かるような写真を掲載しています。文末には、各海域の解説をした担当者の名前を記載していますので直接聞いていただくこともできますし、参考文献も挙げています。

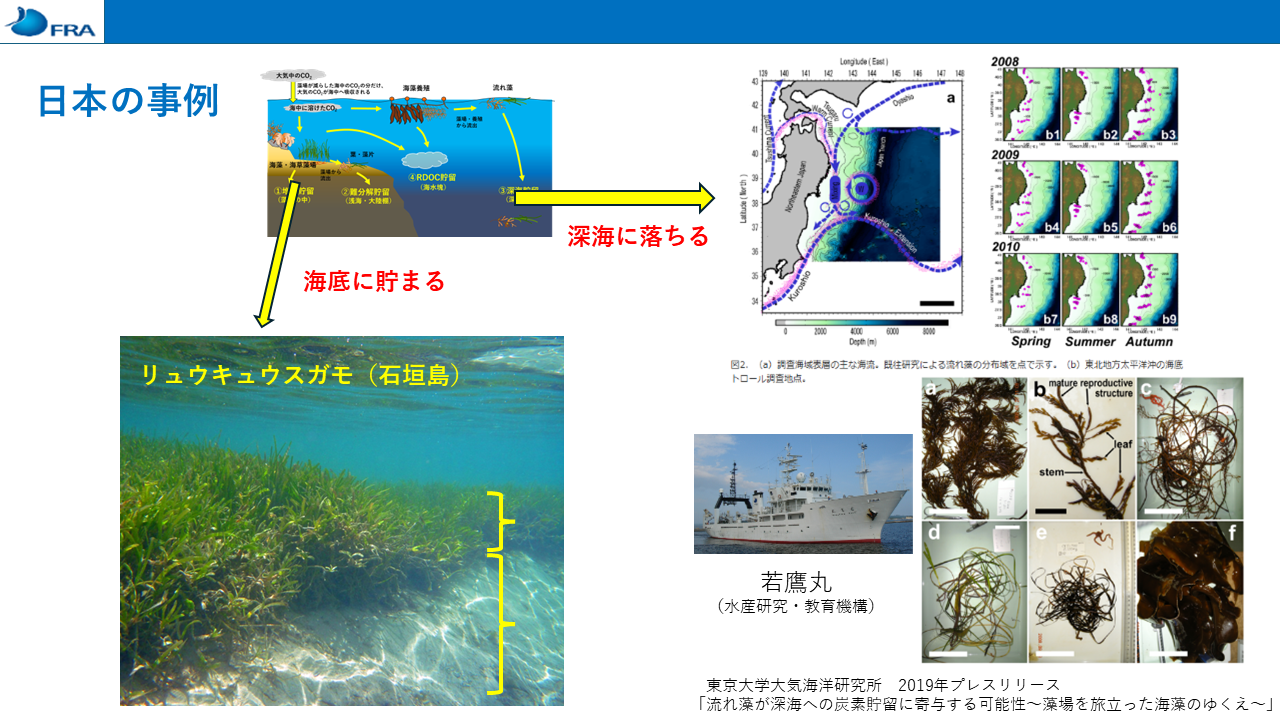

実践編第2弾として検討しておりますそれぞれの貯留プロセスについて、ここも専門的になるので詳しい説明は省きますが、まずは藻場のある海底に溜まる(堆積貯留)、深海に落ちる(深海貯留)、という2パターンの日本での実証事例を紹介します。海底に溜まる方の事例は石垣島で、現在ウミガメの食害によりかなり減っていますが、リュウキュウスガモという海草が繁茂する海草藻場です。海草が枯れると藻場の底に蓄積し、有機炭素の詰まった堆積層として貯留されています(図24左)。また深海に落ちる方の実証事例は、元・東京大学の小松輝久先生が在職中に調査された成果ですけれども、東京大学・大気海洋研究所のホームページにも載っています。水産研究・教育機構の若鷹丸が東北沖で底引き網の調査をした時に、深海での捕獲物の中に大量の海藻が含まれていたということで、深海底にも海藻がしっかり落ちているということが明らかになりました(図24右)。

各貯留プロセスによる残存量の算定手法については、近々ご紹介できる予定です。

まず藻場の底での堆積貯留を調査する場合、長いパイプを海底に差し込んで、海底の堆積物コアを採取し、海草・海藻由来の有機炭素の堆積速度を計算しています。

次に難分解貯留の算定では、各海藻や海草を詰めたリターバッグを用いて分解実験を行い、2年間の記録データからモデルを用いて100年後に残存している有機炭素量を求めます。

深海貯留の算定では、海草類は深海輸送量に関する過去の詳細な算定事例の数値を用いておりますが、海藻類については人工衛星で得られた海面の流れ藻データを使っています。流れ藻は水産業界でもとても重要で、モジャコ(ブリの稚魚)などさまざまな魚の成育場となっています。この流れ藻を人工衛星画像でとらえ、深海へ落ちていく海藻量を算定しています。

最後にRDOC貯留ですが、RDOCとは難分解性溶存態有機炭素のことで、海草・海藻から海水中に溶け出す有機炭素(DOC)のうち、長期間残存する量を算定しています。RDOCも1~2年の記録データを使い、モデル計算から100年後まで残存する量を計算しています。海草や緑藻類、カジメの仲間は比較的RDOC量が多く、一方でノリなどの紅藻類やコンブなどの食用海藻は比較的早く分解される結果が得られています。

次に2つ目のプロジェクトである、ブルーカーボンを増やすための増強技術開発ですが、CO2吸収機能強化に特化せず、水産業の振興(食料生産)や生物多様性の保全機能強化をも両立させるよう、プロジェクトを進めてまいりました。

このスライドはわれわれのプロジェクト研究の現場海域を日本列島に図示したもので、数字のある赤丸が試験海域、黄色の丸が補助海域です(図25)。南は石垣島から北は北海道釧路までの海域で試験を行いました。それぞれの海域で特徴的な海草・海藻の藻場や、アカモク養殖場、アオノリ養殖場を試験海域にしています。藻場をしっかり増やそうとしている海域では、合わせて磯根資源やアサリ、カキなど、藻場と一緒に育つ水産資源への効果も検討しました。

このスライドのグラフは各研究での増強技術による吸収係数の拡大率です(図26)。単位面積当たりのCO2貯留量について、従来の方法に対して、本プロジェクトでの増強技術の比率で書いています。例えば2という数字では、従来よりも2倍、CO2の貯留量を増やしたということになります。各藻場タイプの平均値で示していますが、海草類では2.5~3倍、ガラモ類(ホンダワラの仲間)は結構うまくいきまして10倍超え、アラメ・カジメについても4~5倍という数値を示しました。ガラモ類は養殖ではさらに大きい数値を示しました。ガラモ類はこれから気候変動が進む中でも藻場として増やしやすい種類ですし、沖合の流れ藻となりますので、水産資源の確保という点でもさらに力を入れていくべき種類だと思います。

また、先ほどお話しした天然藻場面積の減少について、スライドの右側に再度グラフを載せています。面積減少に関連して、CO2貯留量の算定値も100万トンから35万トンに減少したわけですが、その減った分は、単位面積当たりの吸収量を増やせば補填できるわけです。左のグラフでは、もし残っている藻場の吸収係数をすべて同様に増加できたならば、CO2貯留量を100万トンに戻すことが可能なラインを赤の破線で示しています。どの天然藻場の吸収係数の拡大率もこのラインを超えていますので、現在の藻場でも何とか貯留量は回復できますし、それよりも大きい数値を生み出すこともできます。磯焼けは進んでいますけれども、藻場面積を増やすだけではなく、こうした取り組みにもまだまだポテンシャルがあると思っています。

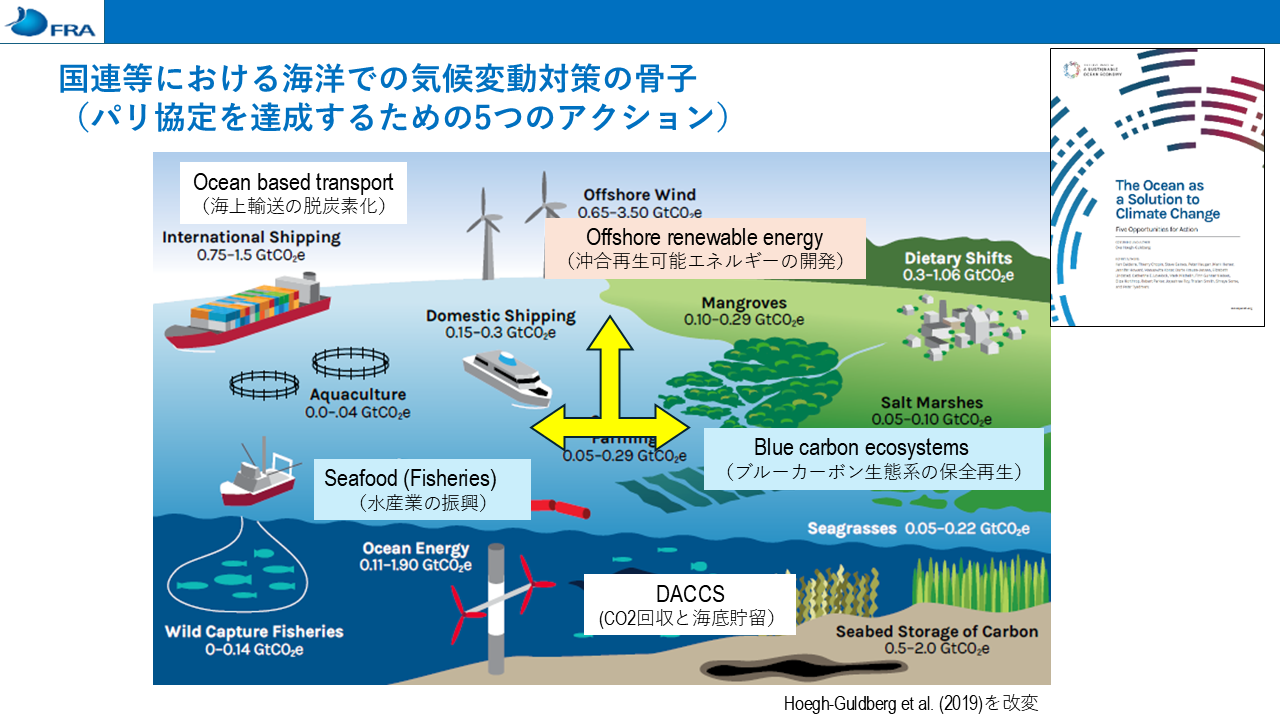

最後に今後の展開についてお話します。このスライドは、海洋での気候変動対策として国連などで挙げられている5つの取り組みをイラスト化したものです(図27)。海上輸送の脱炭素化、DACCS(CO2回収と海底貯留)、水産業の振興、ブルーカーボン生態系の保全再生、再生可能エネルギー開発のうち、われわれ水産業に関わる分野はこれまで水産業の振興とブルーカーボンを合わせた形で進めてきましたが、地球温暖化対策計画の見直しにあったように、今後は沖合再生可能エネルギー開発との関係が新しく問われてくるということです。特に洋上風力発電は海外ではかなり進んでいますけれども、日本でもそういう世界がもうすぐそばに来ているということになります。

また、CO2を海底に貯留するため沖合で海藻を大量に養殖し、その海藻を深海に沈降させるというアプローチを進めることも検討されていますけれども、海藻養殖は食料としてもかなり世界中で期待されていますので、SDGsを進める上でもかなりプラスの効果があるということです。このイラストはUNEP(国連環境計画)が2023年に出した「SEAWEED FARMING」という冊子に載っているものですが、海藻を養殖して深海に沈降させるアプローチと、養殖した海藻をさまざまな産業に利用するサーキュラーエコノミー(循環経済)に位置付けていくという2つのアプローチが描かれています(図28)。状況に合わせて両方のアプローチで進めていきましょう、ということです。

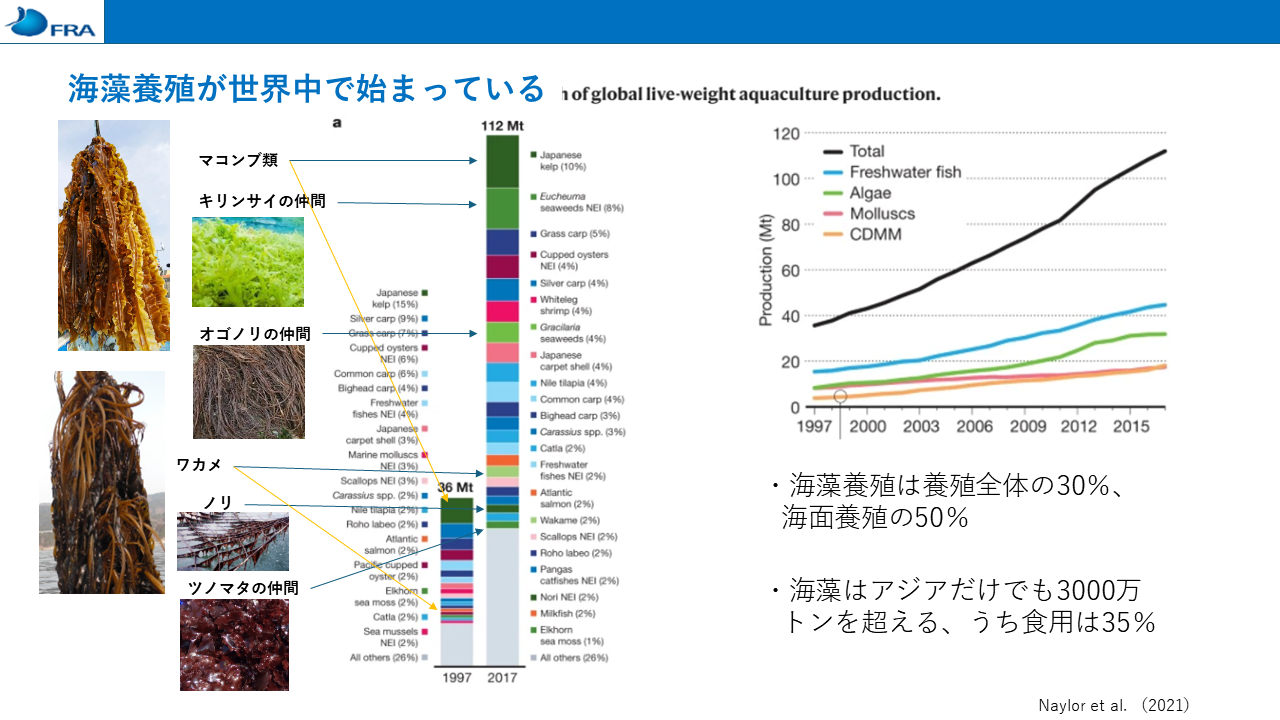

海藻養殖は日本では生産量が減ってきて現在30万トン程度ですが、世界では海藻養殖がかなり成長産業となっています。このグラフは2017年のデータで少し古いですが、右側の折れ線グラフで見ると世界の海面養殖生産量の50%がすでに海藻養殖という状態になっていて、現在ではさらに増え続けています。左側の積み上げ棒グラフは主要な養殖種別に色分けした養殖生産量ですが、マコンブ類や、写真を載せているキリンサイなど4種の養殖海藻の位置を矢印で示しています。数量の順位ではマコンブ類とキリンサイで1位と2位を独占している状況です(図29)。

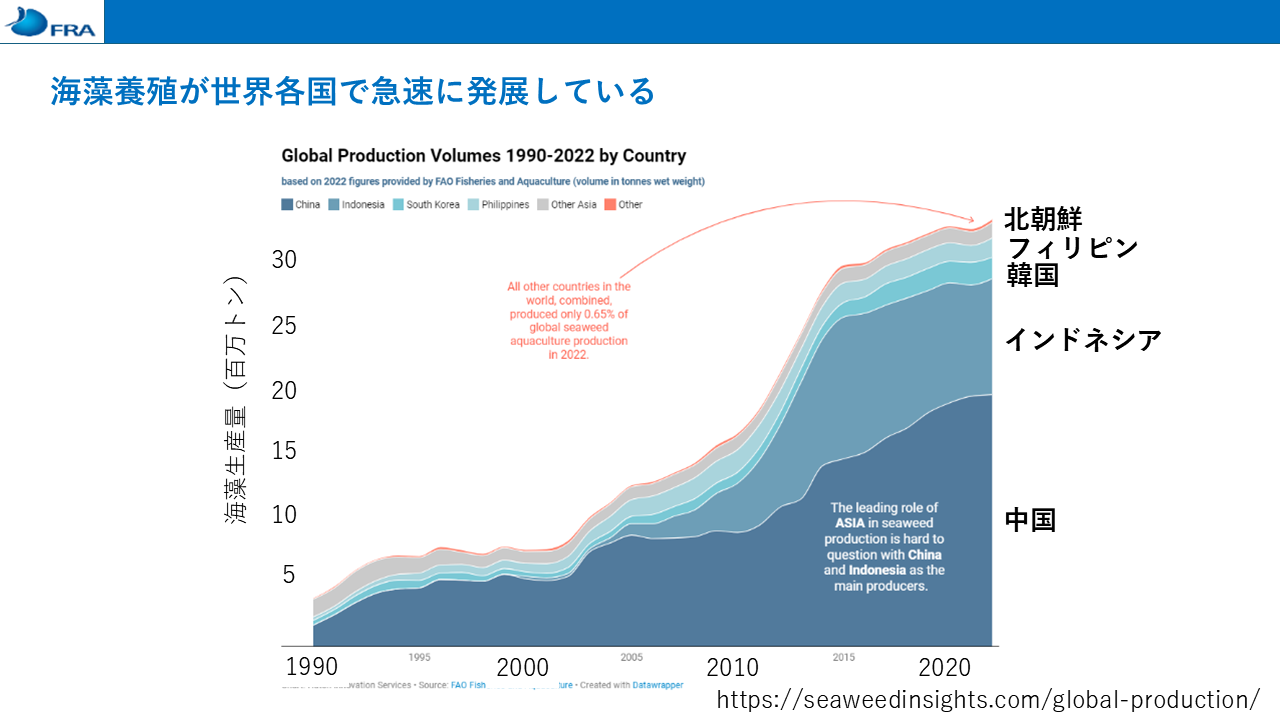

またこのグラフは国別にみた海藻養殖生産量の推移です(図30)。現在、中国、インドネシア、韓国、フィリピン、北朝鮮のアジア5か国が世界のトップ5です。50年前は日本しか海藻養殖をしていませんでしたが、今や日本はこのグラフには出てこなくなっていて、さらに欧米もどんどん生産量を増やしている状況です。

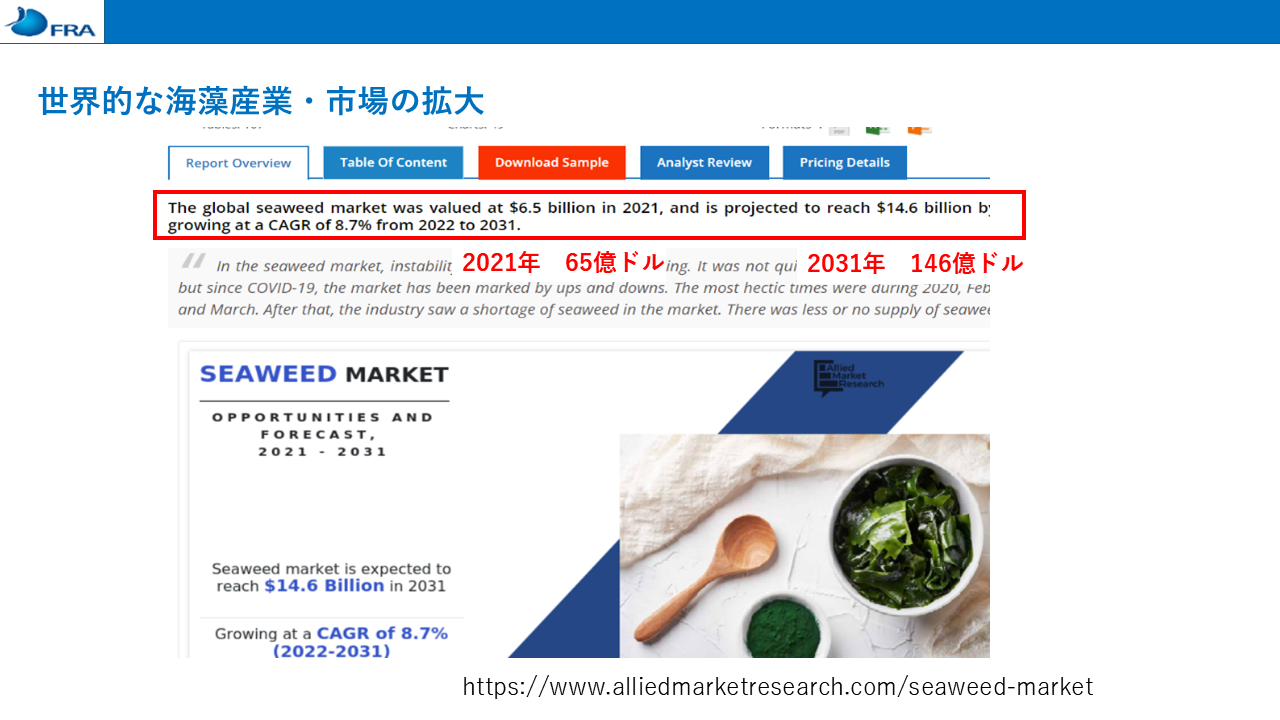

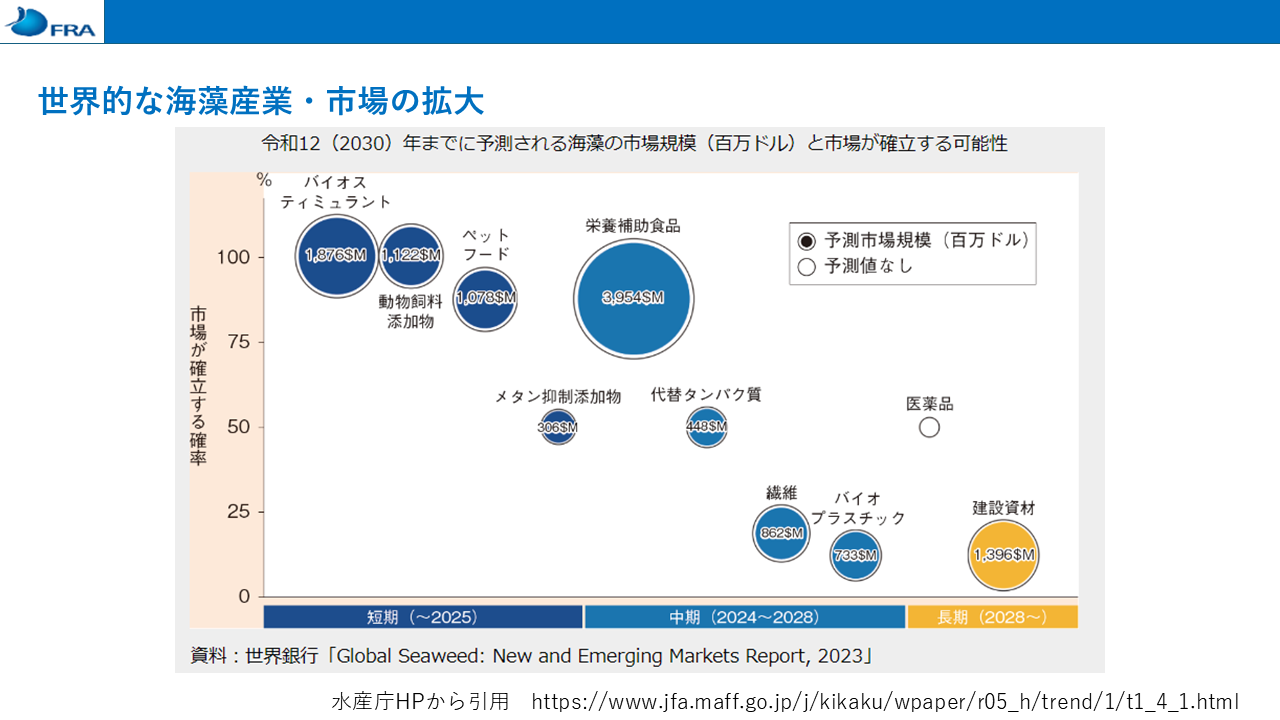

これは米国のとあるマーケティング会社のホームページですけれども、海藻産業のマーケットは2031年に食用だけで大体2兆円ぐらいまでは産業規模が拡大すると見込まれています(図31)。また、これは水産庁のHPに掲載されている世界銀行が概算した市場規模を示す図ですが、非食用で利用する部分でも2兆円ぐらいのマーケットがあるということです(図32)。

なお、FAOの最新の報告書を見ると、海藻の非食用利用よりも食用の割合がかなり上がっていますので、世界中の人が海藻を食べ始め、食用としての需要が上がっていることが見受けられます。日本は、先ほど国際会議に合わせたイベントの話をしましたが、われわれは海藻を食べる習慣も作る技術もたくさん持っているので、養殖生産量では負けていますけれども、世界のマーケットに刺さりこんでいくチャンスはあると思います。

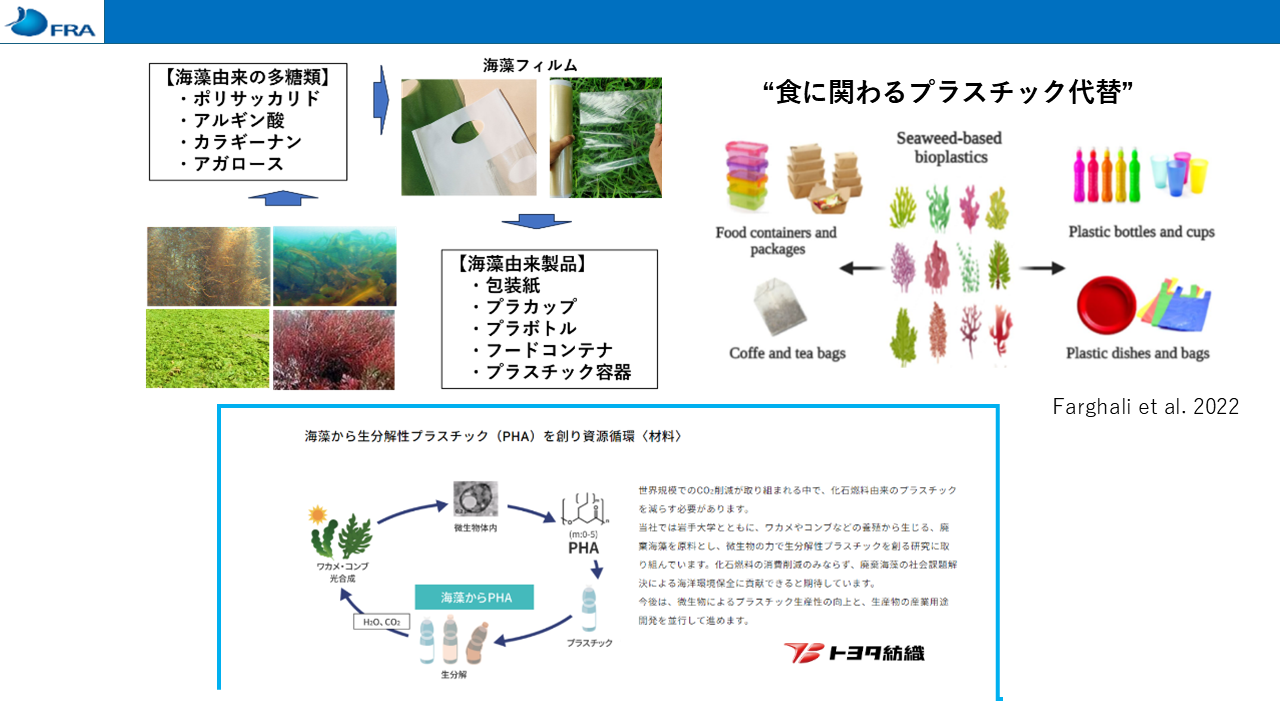

また非食用利用では、マイクロプラスチックの問題がかなり顕在化してきたこともあり、われわれの体内に近いところで使うプラスチック製品を、海藻を原料として製造しようという動きも既に世界で始まっていいます。もちろん、日本でも幾つかの企業が取り組みを始めています(図33)。

あとはカーボンクレジットです。カーボンクレジットの活用が始まって4年ぐらいになりますが、大容量のクレジットはまだ少なく、カーボンオフセットとしての利用より、CSR(企業の社会的責任)やESG(環境・社会・ガバナンスを考慮した投資活動)対応として取り組みを応援したい企業が利用してくださっているという状況になっています。水産庁でも「藻場・干潟ビジョン」に、カーボンニュートラル等の新しい文言が入っていますし、水産庁の事業でもカーボンクレジットを活用するための試行事業というものが毎年行われているところです。

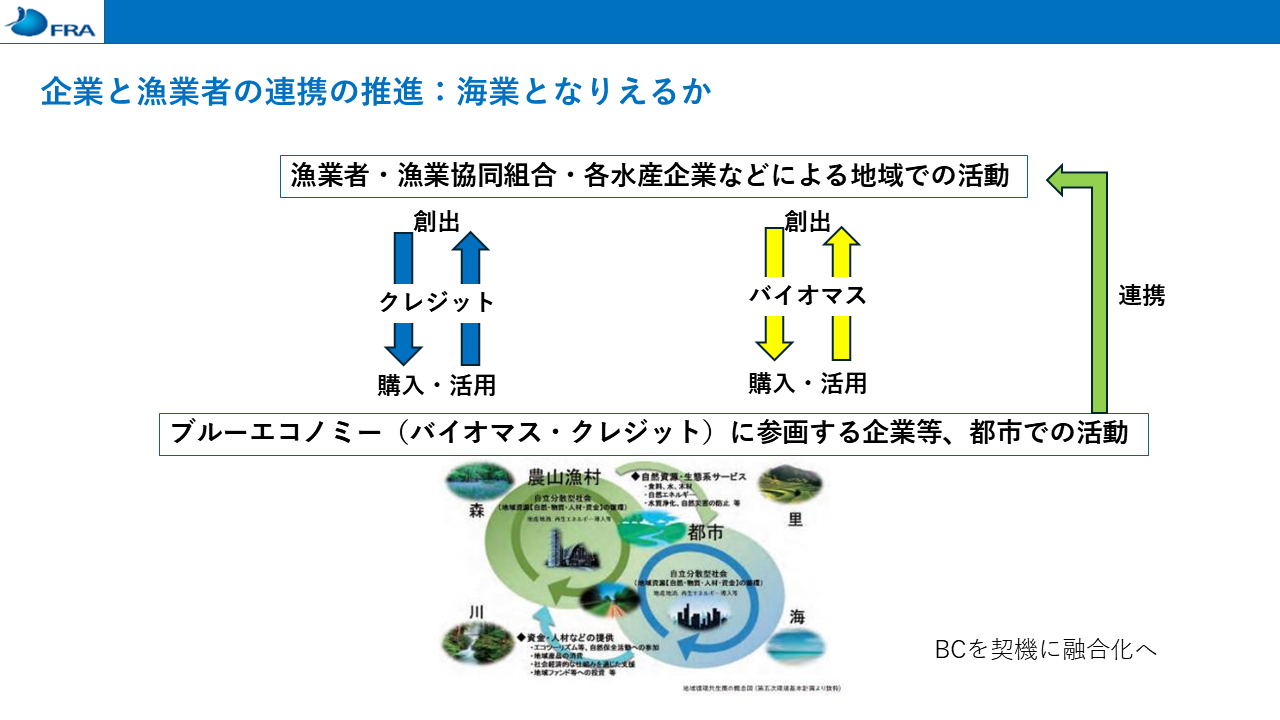

漁業者と企業との連携ということで絵を描かせていただきましたけれども、カーボンクレジットに加え、これからバイオマス産業化も少しずつ始まった感が出てきています。ただ、まだ始まったばかりでうまく連携できず、試行錯誤しているところもあります。少しずつですがうまくいっている地域も生まれてきていますので、漁業者と自治体と意欲のある企業さんに協力して取り組んでいただいて、地域循環のような形に今後持っていければなと思います(図34)。

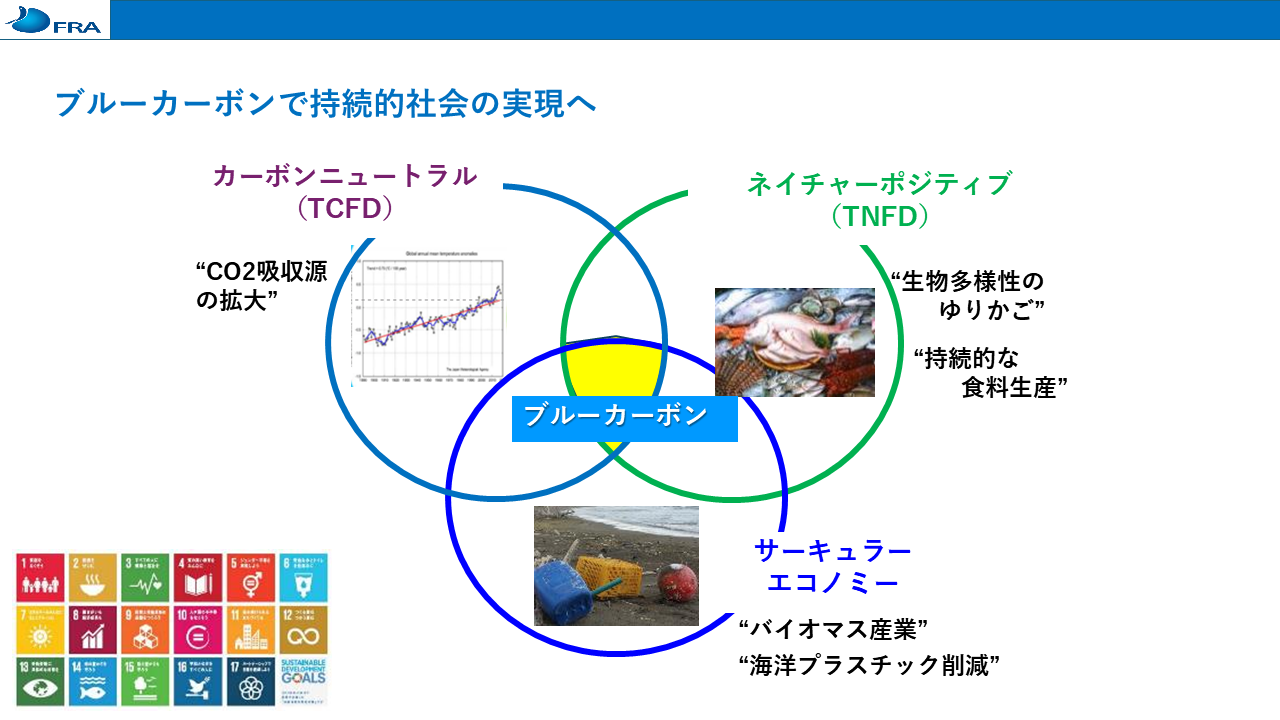

これが最後です。3年前からずっと同じスライドを皆さんにお見せしているのですが、あらためて提示します(図35)。

このスライドに描かれた社会の実現は残念ながらまだほとんど進んでいません。ただし、本当にチャンスは多くあると思います。今はうまくその機会がつくれていないので、これからもその機会を皆さんと一緒に考えて、いろいろ議論できたらなと思っています。どうぞ応援をよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

司会 貴重なお話をありがとうございました。われわれ水産業界が古くから注目していた産卵・育成場としての藻場の機能に、昨今のブルーカーボンといった観点での定量化、さらにはそれの社会実装を含めて、幅広くお話しいただきました。それでは、質疑時間を開始させていただきますので、ご質問のある方は挙手をお願いします。また、チャットの活用もよろしくお願いします。どうぞ。

質問 CO2貯留量の算定式について、ご説明にあったとおり藻場面積と吸収係数の積で計算するとのご説明でしたが、海藻の種類・藻場タイプ別の吸収係数というのは、どのように計算されたのかを教えてください。また、もう1つの質問ですが、スガモの値がものすごく高いですが、スガモは多年生だから高いのでしょうか。その理由を教えていただくとともに、リュウキュウスガモや亜熱帯性の海草についてはどのような値でしょうか。

堀 ご質問ありがとうございます。ご質問を頂いたところは説明を飛ばしてしまったのですが、簡単に言うと現存量と面積でCO2貯留量を算定しています。海藻の種類・藻場タイプ別の単位面積当たりの現存量を測れば、その吸収係数が算定できるようにしています。その吸収係数の現存量以外の部分、どういうふうに数値化したかといいますと、4つの貯留プロセスの残存率、どれだけ海の中に残してくるかという部分を、各海域でプロジェクトの参画研究者が科学的な調査と試験を経て藻場タイプ別に数値をつくっています。その部分はかなり詳細な科学的知見となるので、(現場で使ってくださる)皆さんがそれぞれ測定することは難しいと思い、お伝えしていません。そこで、この部分を全部まとめた定数という形で吸収ポテンシャルという数値にして出しています。この吸収ポテンシャルに、現場の海藻の量を掛け算してもらえば、現場の海藻量を反映した吸収係数となります。たくさんの海藻量が生えた時は吸収係数も大きい数値が出ますし、少なく生えている時には少なくなるというような形で、地域・年ごとの差を出すようにしています。

それぞれのこの吸収ポテンシャルの中身については、例えば4つの貯蔵庫のうちの難分解性貯留ですが、100年間分解されずに海の中に残る難分解物質の割合を求めます。水研機構は各海域にありますので、実際に分解実験を各海域で実施して、もちろん100年間は実験できないので、2年間の分解過程の数値をつくり、その2年間の数値をシミュレーションモデルで100年後まで延ばした時に、分解せずにどれだけ残るかという形で計算をしています。同じように、他の貯留プロセスでもいろいろな海域で実測・解析により算定しています。

また、なぜスガモが大きくなるかというと、この吸収ポテンシャル(現存量を掛け算する前の数値)を見てもらうと、スガモが単純に大きい数値を示しているのではなく、他のアマモの仲間とさほど変わりません。これにそれぞれ地域のバイオマス(現存量)を掛けると、例えば北海道は1ha当たり約20トンのCO2を貯留するという高い数値になっています。要はスガモというのは一次生産量が高く、かつなかなか枯れずに、単位面積当たりものすごい現存量ができるのです。それによって、この大きい数値になっています。先ほど分解実験の写真を見ていただいたとおり、なかなか枯れません。海藻の種類によっては吸収ポテンシャルの数値が大きいことももちろんありますが、基本はやはり現存量が多いものはCO2貯留量も多くなります。ただし、われわれが食べているコンブやワカメといった食用海藻の多くは膨大な現存量になりますが、分解しやすいので、吸収係数の数値はそんな大きくはありません。われわれが食べておいしい海藻のおいしさ度とCO2の貯留量はきれいに反比例していて、例えば海苔は特に少ないです。ご質問にお答えできましたでしょうか。

またリュウキュウアマモなど亜熱帯性の海草は吸収係数の数値としてはかなり大きくて、亜熱帯性海草類の吸収ポテンシャル(現存量を掛ける前の数値)は、海草類で一番高いです。ただし、吸収係数、対面積にすると今数値はとても小さいです。それは、現在ウミガメによる食害等でかなり現存量が減っているので、数値として出てきていません。それでも1ha当たりまだ3~4トンのCO2貯留量がありますので、森林と同じぐらいのCO2吸収力はあります。

質問 深海貯留のご説明について3点の質問があります。1点目は、深海に沈めるバイオマスは海藻だけではなく陸上のものでも構わないのでしょうか。2点目として、その場合にロンドン条約(廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約)に抵触しないのでしょうか。もしさまざまな課題がクリアできれば陸上バイオマスも視野に入れた取り組みも可能性があるのではないかと思いました。3点目ですが、深海で本当に長期間貯留されるのかについてどのような方法でモニタリングをされるのでしょうか。

堀 ご質問の1点目ですが、われわれが現在行っている計算は海草や海藻(すなわちブルーカーボン)を対象とした吸収量を算定しています。要は海草・海藻類の一次生産量のうち、どれだけ深海に残るかという計算を行っています。陸上のバイオマス(グリーンカーボン)を深海に残すのであれば、これはブルーカーボンではなく、グリーンカーボンの問題、例えば陸上の森林の算定式に関わります。陸上の森林の一次生産量のうち、実際海の底に落ちた分もCO2の固定量としてカウントできるのであれば、それは含めて構わないということだと思いますが、深海に落ちた陸上のバイオマスを算定する事例は聞いたことがありません。少なくともブルーカーボンの計算式の対象とはなりません。

2点目のご質問ですが、やはり養殖した海藻を全部深海に落とすという方法は、ロンドン条約との関係を始め、さすがにやり過ぎではないかという意見がまだ多くあって、行われていないです。現在陸上では、森林伐採で得た木材で高層ビルが建てられています。木で高層ビルを造ると100年間ビルが残るので、それはCO2貯留源と考えようという話があります。森林を伐採したらCO2排出と考えられていた過去と考え方が大きく変わっています。それと同じように深海輸送への考え方が変わることはあると思います。高層ビルのように考え方を大きく整理し直さなくても、深海輸送はすでに現存するブルーカーボンの貯留プロセスですので、危惧される課題をクリアすればOKだという判断が出される可能性はあると考えています(陸上バイオマスはわかりません)。

3点目のご質問については、今まさに科学的根拠を蓄積しているところで、実際に深海底の泥の堆積物や海水を採取して分析をしています。われわれのチームは特にDNAを使う手法が得意なのですけれども、日本の各海溝で、産総研など他の調査で採取された海底堆積物コアなども使い、そこのブルーカーボン由来の有機炭素量と環境DNAの評価を行っています。実際どのぐらい海域に貯留されているのか、ただ今データを収集しているところです。

質問 大変貴重な発表をありがとうございました。沖合の水産業振興と海洋エネルギー利用に非常に興味がありまして参加いたしました。先ほどのスライド(図17)を見ますと、UNFCCC(国連気候変動枠組条約)事務局にインベントリを提出されているということで、やはり共生を目指す視点からは、沖合の洋上風力施設と合わせて海藻養殖施設も造り、海藻をどんどん海底に落としていく取り組みができないかと思いました。ただその場合に、海藻を沈めることによる海底の生態系など生物に与える影響について問題や検討課題は無いのかなど、何か知見があれば教えてください。

堀 ご質問ありがとうございます。沖合については、ちょうどこの2月に温暖化対策計画に記載されたばかりで、海藻養殖についてはまだこれからというところで何も決まっていないし何も進んでいません。海洋生物学の分野では、沖合で養殖した海藻を海底に沈めることによる海底生物への影響についてはさまざまな懸念が出されています。アメリカのNOAA(海洋大気庁)や国連で出しているガイドブックでは、生物影響をモニタリングできない場合は沈めてはいけませんとなっていますし、海底の海流により降下物が溜まる場所は限定されますので、そうした場所で有機物負荷が大きくなると、やはり深海生物に対する影響をしっかりモニタリングして把握しなければいけないとなっています。どちらかというと、科学者の間では反対する意見が多いと私は思っています。

質問 海藻養殖がアジア諸国を主体として世界中で拡大しているというお話で、種別の生産量1位はコンブ類で、キリンサイが2位となっています。キリンサイは世界中でかなり多く養殖されていますが、今回のガイドラインの改訂で、キリンサイの吸収係数については記載されるのでしょうか。

堀 現在、キリンサイについては小型海藻類の1つとしてまとめて計算しています。キリンサイの仲間は国内にも生えていますので天然藻場の小型紅藻類として計算が可能です。キリンサイの養殖は国内ではまだ試験段階のものも多いですので、養殖の値もまだ計算の途上にあります。これからいろいろと数値を検討できれば、ガイドブックに加えていくことは考えています。キリンサイはインドネシアで1,000万トンも養殖されていますので、先ほどお話ししましたとおりIPCCのガイドラインにも反映されるはずですので、われわれだけではなくて海外でもそういった数値の値は多分出てくると考えています。今の段階ですと、天然の藻場の数値として計算していただくしかないです。

司会 ありがとうございます。それでは質疑はここで終了させていただきます。チャットでの質問が幾つか来ているので、それは後ほど講師に見ていただいて、お答えいただきたいと思います。どうもありがとうございました。(拍手)