現在の論点

資源レント税の現在

2020年に一度否決されたサーモン養殖業に対する資源レント税が、2022年9月、ヨーナス・ガール・ストーレ首相率いる中道左派政権によって再提案された。この政治的転換は、ノルウェーの政権交代と密接に関連している。

2021年9月に実施された議会選挙で、それまで政権を握っていたアーナ・ソールベルグ首相率いる保守党主導の中道右派連合が敗北し、労働党を含む中道左派の野党連合が勝利した。この選挙結果を受け、2021年10月にヨーナス・ガール・ストーレ氏を首相とする新政権が発足した。この政権交代により、8年ぶりに中道左派政権が誕生し、ストーレ首相率いる新政権は、労働党と中央党による連立内閣として発足した。

この政権交代から約11ヶ月後、新政権は前政権で否決された資源レント税を強い姿勢で復活させた。新税制による年間収入は約36.5億から38億NOKと見込まれており、その税収の半分は公的資金に充てられる計画を立てていた。この資源レント税は、小規模事業者を保護するため、4,000〜5,000トンの控除枠を設け、主に大規模事業者のみを対象としている。この設定により、ノルウェーの水産養殖会社の約65〜70%は対象外となる見込みであった。

それでも、この提案に対する業界からの反発は激しく、ノルウェーの上場サーモン養殖企業の株価は発表を受けて15〜19%も下落した。大手養殖企業を中心とした業界は、この提案が業界全体に強い悪影響を与えるとの懸念を表明していた。政府はこうした反発を受け、2023年3月に税率を当初提案された40%から35%に引き下げ、さらに同年5月には25%までの引き下げが行われた[26]。これは明らかに産業界の声に対応した政治的妥協であった。

現在野党となった保守党は2025年の選挙に向けて、現行25%の税率からのさらなる引き下げを含む、水産養殖税制の大幅な改革を提案している。保守党の提案は、ストーレ政権が導入した現行制度とは対照的に、産業成長を支援するためのより予測可能で官僚的負担の少ない税制構造の創出を目指しているとされる。

このように、一度否決されたにもかかわらず再提案され採決された資源レント税は、ソールベルグ前政権とストーレ現政権の政策方針の明確な違いを反映しており、現在の中道左派政権と野党保守党との間の政治的差別化ポイントとなっている。2025年の選挙に向けた保守党の税制改革提案は、この問題が将来の政治キャンペーンや政権交代の可能性に影響を与える要素となる可能性を示している。

税制の実施と調整は現政権下で行われてきたが、2025年の次期選挙でどの政党または連立政権が権力を握るかによって、さらなる変更が行われる可能性がある。このサーモン養殖業に対する資源レント税の変遷は、ノルウェーの政治的変動と産業政策の密接な関係を浮き彫りにしている。

陸上と沖合への進出

陸上養殖は近年、水産業界で大きな注目を集めている。我が国でもエビやサーモンの陸上養殖に進出する企業が増えているが、ノルウェーにおいてもアトランティックサーモンの陸上養殖が盛り上がっている。この養殖方式の核となるのが再循環型水産養殖システム(RAS)であり、高度なろ過システムで水を連続的に浄化・再利用することで効率的な生産を実現している。RASを使った陸上養殖は、有機廃棄物の海洋排出が少なく、養殖魚の逃亡リスクやサケジラミなど寄生虫問題、野生魚への病気感染リスクも大幅に低減できる利点がある。さらに、水温などの環境を管理できるのも利点である。

さらに、陸上養殖のビジネス面での利点として、消費市場へのアクセスの良さが挙げられる。従来、日本市場でのサーモンはノルウェーからは空輸、チリからは海運で運ばれてきたが、陸上養殖技術により消費地近くでの生産が可能となり、輸送コストとCO2排出量の削減、鮮度維持の向上が実現する。この優位性を活かし、ノルウェー企業のAtlantic Sapphire社はフロリダを中心に北米展開している。また、水産業界に身を置く方ならばご存知であると思うが、同じくノルウェー企業のProximar Seafood社が富士山麓の静岡県小山町に工場を建設し、生産を開始した。

このような背景から、ノルウェーでも政策を変更して対応している。かつては陸上養殖を行うためには、海洋養殖と同じライセンスを取得する必要があったが、2016年からは陸上養殖のための特別な養殖ライセンスを無償で発行している。このライセンスでは特定の陸上養殖サイトのみで使用可能で、海面養殖には転用できない。また、排水に関しては栄養塩や飼料・薬品などに関する汚染許可も取得する必要がある。しかしこのライセンス規制の変更によって陸上養殖が発展する基盤が整備された。

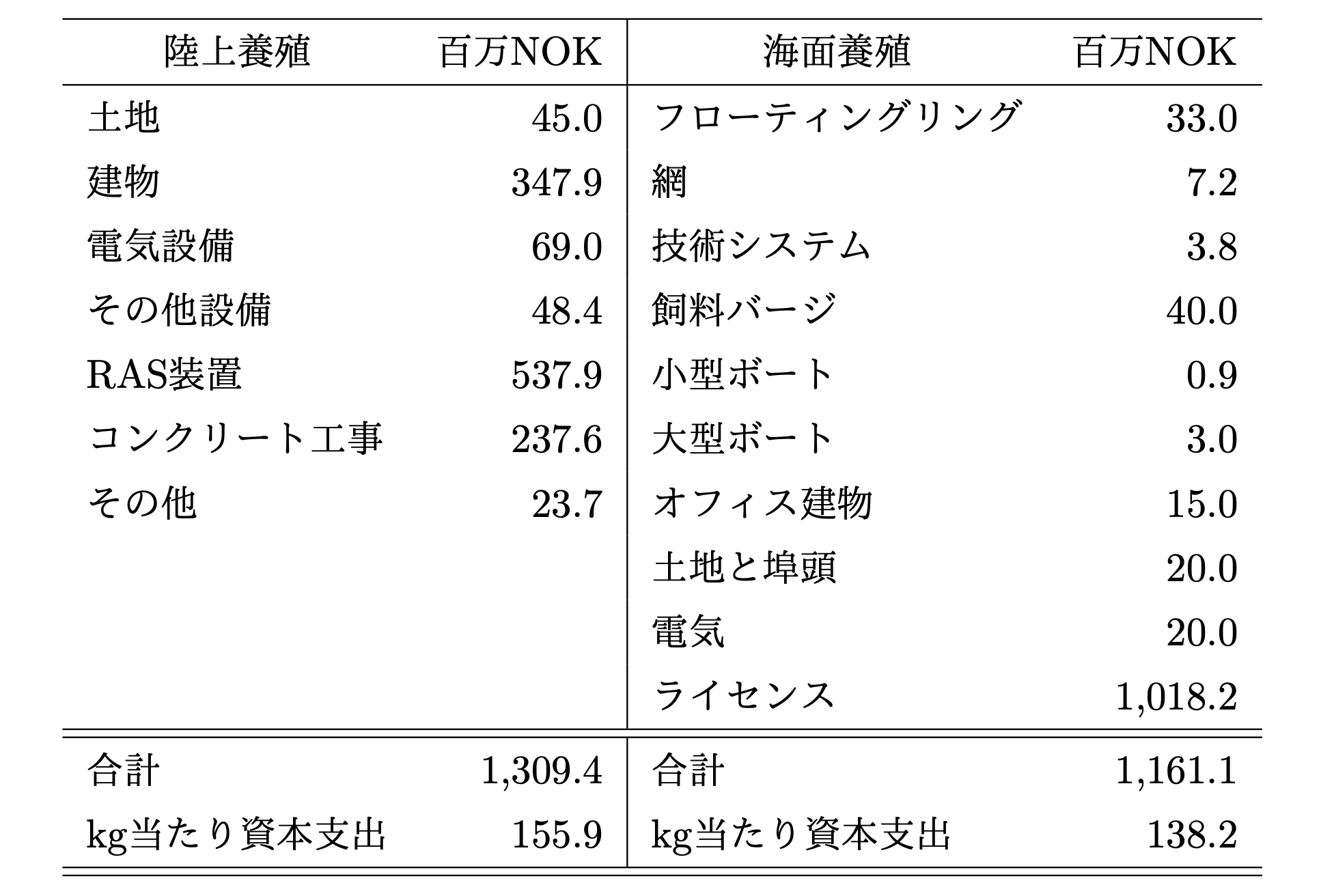

しかし、陸上養殖には高額な初期投資や電気代などのランニングコスト、大規模生産への移行が難しいといった経済的課題も存在する。それにもかかわらず、ノルウェーで陸上養殖が発展した背景には、海面養殖ライセンスの高騰とサケジラミ対策などの環境問題コストの上昇がある。従来は圧倒的に経済的優位性があった海面養殖との差が縮まり、新規事業では陸上養殖も競争力を持つようになった。表1は、陸上養殖と海面養殖のノルウェーにおける資本支出の典型的なケースを推定した値である。合計やkgあたりの資本支出を見ると、陸上養殖は海面養殖に近いように見えるが、注目すべきは海面養殖の内訳である。約10億クローネがライセンスの取得に投じられており、資本支出の88%を占めている。つまり、新規で生産を始める場合はライセンスをオークションで競り落として取得する必要があるため多大な費用がかかるので、施設投資のイニシャルコストが高い陸上養殖も競争できる状態になっているのである。

資本支出はHOG(頭と内臓を除去した状態)kg当たり

出典: Bjørndal et l. (2018); ノルウェー水産局 (2019a); Solhelm & Trovatn (2019)

興味深いことに、フィヨルドという海面養殖に適した環境を持つノルウェーが、陸上養殖でも世界をリードしている。その理由は、サーモン養殖の技術的知見と人材の豊富さにある。また、著者はノルウェー滞在時に陸上養殖企業の一つ、Salmon Evolution社のCEO(当時)と話した際に「どこでもできる」陸上養殖をノルウェーの企業が進めてしまうと、ノルウェーの競争優位がなくなってしまわないのかという質問をした。その答えは、サーモン産業に精通した投資家が多数存在し、陸上養殖プロジェクトへの資金調達が比較的容易であることから、早期に投資して技術を確立し競争優位を作ることが可能であり、だからこそノルウェーで陸上養殖に投資すべきだとのことだった。

また、沖合における養殖も現実的な選択肢になってきている。「沖合」養殖の厳密な定義は定まっておらず、アメリカなどでは3海里以遠を養殖の沖合と呼んでいたり、ノルウェーでは波・風・潮流にさらされる度合いでカテゴリー分けしたりしている[27]。ここでは風波から守られたフィヨルド海域の外に出たエリアに設置される養殖生産を指す。養殖会社サルマールは2015年ごろからオーシャンファームと呼ばれる沖合養殖施設の開発を開始し、2017年から操業を始めている5。こういった動きに応じて、ノルウェー水産局は海洋研究所と協力して海域の調査を2019年に始めた。2025年には初の沖合養殖許可証が発行される予定となっている。今後のビジョンとして、ノルウェーは2050年までに持続可能な水産物生産量を現在の3〜4倍にあたる500万トンに増やすという目標を掲げており、試算では、30年以内に年間180万トンのサケが沖合養殖で生産可能になるとも予測されている。これが実現すれば、年間1000億NOKの価値創造が期待され、現在のノルウェーの養殖業全体の価値に匹敵する。

沖合養殖の利点としては、環境問題や寄生虫問題が発生する沿岸のフィヨルド海域から離れて操業できる点にある。すでに環境規制などによってフィヨルド沿岸の適地が限られることや、上述したようにライセンスが高騰していることから、陸上養殖と同様に新規で養殖生産を開始する場合には選択肢となってくる。また、オーシャンファームや養殖機器の会社であるAKVAグループなどが行っているアトランティスサブシーといった既存の施設では、従来の養殖に比べて成長が良好で、死亡率が低いという報告がなされている[28]。また、ノルウェーは、北海などにおける海洋石油掘削事業や船舶産業が盛んであることから、こういった産業からの技術と知識の移転において優位性を持っているとも考えられている。

一方で、沖合養殖には課題も存在している。ノルウェー水産物協会は、政府に対し、資格要件や技術規制に関する明確なガイドラインと要件を早急に伝達する必要性を強調しており、多くの具体的な要件が依然として不明なため、潜在的な参加者の間で早急な情報公開が求められている。技術的な課題や操業上の課題、規制上の課題を克服する必要性も報告されており、慎重な計画と対応が求められている状態である。水産局は、沖合養殖の管理と監督において主導的な役割を果たすことを目指しており、関係機関との連携を通じて、持続可能な発展を推進する方針を示している[29]。

以上のように、ノルウェーにおける陸上養殖や沖合養殖の発展は、従来の海面養殖の適地が物理的制約と環境規制によって飽和状態に達し、新たな生産拡大の余地が限られているという背景から注目を集めている。特にフィヨルド沿岸海域という限られた資源に対する養殖需要の高まりが資源レントを生み出しており、この状況下では陸上養殖や沖合養殖といった高コスト技術への投資であっても、長期的には経済的に採算が取れるという戦略的判断が成り立つ。さらに、ノルウェーの強みは単にフィヨルドという地理的特性だけでなく、長年の海面養殖の歴史を通じて蓄積された技術的知見と整備された資本環境にあり、これらが新しい養殖形態の発展を支える重要な基盤となっているのである。

- 5 沖合養殖の具体的なプロジェクトについては金子(2020)[1]でも議論されている。

- [1] 金子貴臣. ノルウェーにおける最先端養殖技術 —現在と将来—. 水産振興. 2020;620:.

- [26] Grunnrenteskatt på havbruk.2023 [cited 2025 Apr 2];

- [27] Buck BH, Bjelland HV, Bockus A, Chambers M, Costa‐Pierce BA, Dewhurst T, et al. Resolving the term “offshore aquaculture” by decoupling “exposed” and “distance from the coast.”Frontiers in Aquaculture. 2024;3:1428056.

- [28] Drønen OA. “1.8m tonnes a year can be grown offshore by 2025.”Fishfarmingexpert. 2020 [cited 2025 Mar 6];

- [29] Havbruk til havs.Fiskeridirektoratet. [cited 2025 Mar 6];