環境問題と規制

こうして大きく成長しノルウェーを代表する産業にまでなったサーモン養殖業であるが、近年の課題は環境問題であった。このセクションでは、環境経済学における外部性の概念を念頭に置いて、ノルウェーのサーモン養殖業が環境面においてどのように規制されてきたか、またその帰結を論じる。

環境経済学に限らず、経済学において外部性という概念は非常に重要である。経済学(近代経済学)は市場原理主義のように市場にまかせておけばすべて解決すると考えている学問、というイメージが一部にはあるが、経済学をやっている人間にはそんなことを考えている人はまずいないだろう。その一つの理由は、外部性が存在するため市場取引で社会的に最適な状態が達成されない市場の失敗が起こるからである。外部性とは、ある経済主体の経済的行為が他の経済主体に影響を及ぼす現象を呼ぶ。経済主体はこの外部性を意思決定のプロセスで考慮しないと考えられる。典型的な例としてしばしば用いられるのが公害問題である。ある工場は製品を生産する過程で汚染された水を排出し、それが下流に住む漁業者の獲る魚の量を減らしているとする。工場が浄化装置を設置したり生産量を減らして汚染水を抑えれば被害は軽減されるが、工場としてはそのようなコストをかけても自分自身の利益に影響がないため、意思決定のプロセスで考慮しないまま生産量を決めてしまう。

このようなケースでは政府の政策・規制による介入によって被害を抑えることが可能だ。直接的に排出量などを規制する方法もあれば、排出量に基づいた罰金を課すことで企業の意思決定プロセスに罰金というコストを組み込むことで、間接的に汚染を考慮した意思決定を行わせる方法もある。このように、外部性のある市場では自由な取引のみだと社会的に最適な状態が達成されないため、政府の政策による介入が必要となる。

サーモン養殖業においても、ビジネスに直接関係しないが、影響を与える環境問題が存在している。まず、グローバルな問題としては、餌に必要な原料となる天然魚種が乱獲されるフィッシュミール・トラップと呼ばれる問題がある。さらに、ローカルな環境問題として、有機廃棄物が沈殿して周辺環境に問題を起こしたり、疾病対策の医薬品の利用の過多による環境や健康への懸念、逃避したサーモンが野生のサーモンと交配してしまう遺伝子汚染、さらに近年大きな課題となっているのが寄生虫の問題である。こういった環境問題は、近隣に対する被害だけではなく、マーケティング面においても重要視されている。サーモンを消費する市場は国際的に比較的裕福な地域に多く存在し、そういった地域では製品の生産プロセスにおける環境問題に対する影響を重視するからだ。

有機廃棄物

サーモンの養殖場は閉鎖的なフィヨルドの中に立地する傾向がある。海水を利用しながら荒天や時化などに影響されにくい環境に生け簀を構築できるためノルウェーサーモン養殖業の強みになっているわけだが、一方で有機廃棄物の堆積問題という特有の問題も引き起こす環境となっている。集中してサーモンを養殖している養殖場からは、魚の排泄物や餌の残渣が排出され、潮流の少ない環境ではそれらは海底に堆積していく。こういった有機廃棄物が堆積すると、その分解に水中の酸素が消費されて貧酸素水塊を形成し、栄養分が濃縮されてしまう富栄養化が起こる。この結果、病気に対する抵抗力の低下や有毒ガスが発生する。

これらの環境悪化が飼育されているサーモンに直接的に影響を与え、その影響が大きいならば、品質の低下や最悪の場合大量斃死を招くため、当然養殖業者は自発的に対策を打つはずである。そのコストは価格に転嫁されるであろう。しかし、この有機廃棄物による影響が周りの生態系や漁獲漁業に影響を与えている分は、直接的に養殖業者が負担するわけではない。すなわち、地域社会に被害という形でコストを発生させながら、それは養殖業者の経済的活動に反映されないという状況が生まれる。上述した外部性の問題が発生するのである。

これらの問題も、技術発展と政府による規制によって対処されている。まず、飼料と給餌技術は大幅に改善され、FCRは1に近くなっている。これはアウトプット(サーモンの生産量)に対してインプット(給餌量)が少なくて済むという効率性だけではなく、余った餌が発生しにくいため有機廃棄物問題の対策にもなっている。さらに、サーモン養殖場の設置については、ライセンスによって厳しい制限がなされ、密集した養殖場は移設されるように指導されている。さらに、養殖場の新設には、潮流や水深が十分であること、海底地形が適切であることなどが条件として設定されており、規制によって有機廃棄物問題が起きにくいようにコントロールされている。

フィッシュミール・トラップ

グローバルな環境問題であるフィッシュミール・トラップは、養殖業が拡大していくに伴って増加していく餌の需要が、天然の漁業資源に対する漁獲圧を増加させていくという問題である。この問題には2点の前提があり、一つは対象となる魚種の漁業管理が機能していないという点、もう一つはフィッシュミールを代替するものがないという点である。世界のフィッシュミール生産で最も大きいシェアを持っているのはペルーで18%を占めており、ペルー沖で漁獲されるアンチョビ資源が原材料である[13]。この漁業は、世界で2番目に大規模な漁業であるが、1972年にエルニーニョ現象と乱獲が重なった結果、資源危機に陥った。以来、ペルー政府は割当や監視といった漁業管理を強化し、現在は資源が改善されていると報告されている[14]。

かつてはフィッシュミールやフィッシュオイルが主な餌の原料であり、1990年時点ではそれぞれ59%、24%であったが、ノルウェーでは大豆など植物由来の材料の導入が進み、2023年時点ではそれぞれ17%、13%となっており、「代替不可」という前提は研究開発によって崩れてきている。養殖全体では魚粉や魚油由来の餌が主軸となっている業界もあるが、ノルウェーサーモン養殖業界については「ベジタリアン化」するサーモンによってフィッシュミールトラップの問題は解決されつつあるのが現状である。

しかし、これは漁業管理と代替性の前提が崩れてきているからであり、当然よい漁業管理や代替性を維持する必要がある。たとえば、餌ではないが後述するサケジラミ問題の解決策として、クリーンフィッシュと呼ばれる魚をケージの中に放ち、サーモンに付着する寄生虫を食べてもらうという方法がある。このクリーンフィッシュにはベラ類やランプフィッシュ(ダンゴウオ類)が用いられるが、これらの魚は天然で漁獲されるものが多く、これらの資源への悪影響を懸念する報告がある[15][16]。

フィッシュミール・トラップに対する政策としては、有機廃棄物問題と関連したライセンスによる環境規制が挙げられる。余分な餌の残りを発生させないことはローカルな有機廃棄物問題の対策であるとともに、過剰なインプットとしての餌を減らしフィッシュミール・トラップにへの対策になるからである。さらに、漁業サイドでも規制は強化されている。例えば、ブルーホワイティングという魚はサバのような浮魚類で般的に食用消費されないが、養殖の餌用に大きな需要があるため漁獲枠(TACと個別漁船割当, 構造割当)によって管理されている。世界的に養殖飼料の需要が高まる一方で、その原料となる魚類の漁獲が資源管理によって規制されるならば価格が上がることが予測される。植物由来飼料への転換は持続可能性への対応という面もあるが、そのような飼料価格トレンドに対する反応と見ることもできる[17]。

抗生物質・化学薬品

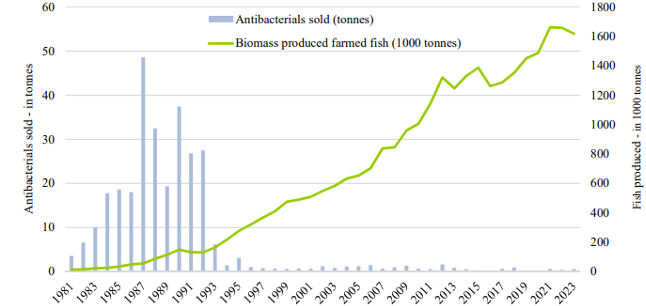

1980年代の感染症問題に対する対策として、化学薬品や抗生物質が多用されるようになった。一時的には感染症を抑えることができるが、特に抗生物質はサーモンや養殖場の周囲の生物に抗生物質耐性をもたらしてしまう可能性が指摘された。また、このような薬品や抗生物質の使用は人の健康への影響が懸念されることから、食品としての評価を落としかねない。実際に消費者や環境NGOなどからの指摘やボイコットを受けたサーモン業界は、時間をかけて、より予防的な方法としてワクチンに加えて衛生対策、病気耐性を高めるための栄養や繁殖の研究、施設間にバッファゾーンを設けるなどの措置などを取った。このような手法の浸透により、現在ではほとんど薬品や抗生物質は使われていない。2013年の統計では、ノルウェーは125万トンのサケを生産したが、抗生物質の使用は972kgにとどまった。比較として、サケ輸出第2位のチリでは、75万トンのサケを生産したが、約450トンの抗生物質を使用した。これは、ノルウェーのサケ1kgあたりの換算で771倍にあたる。ノルウェー獣医学研究所のレポートでも抗生物質の販売量とサーモンの生産量が発表されているが、右肩上がりに増えるサーモンと比較して、80年代後半にピークだった抗生物質の販売量は今ではほとんどゼロに近い状態である(図3)。

青い棒グラフが抗生物質の販売量(単位:トン)を表し、

緑の折れ線がサーモンの生産量を示す(単位:1,000トン)

(出典:ノルウェー獣医学研究所[18])

寄生虫問題

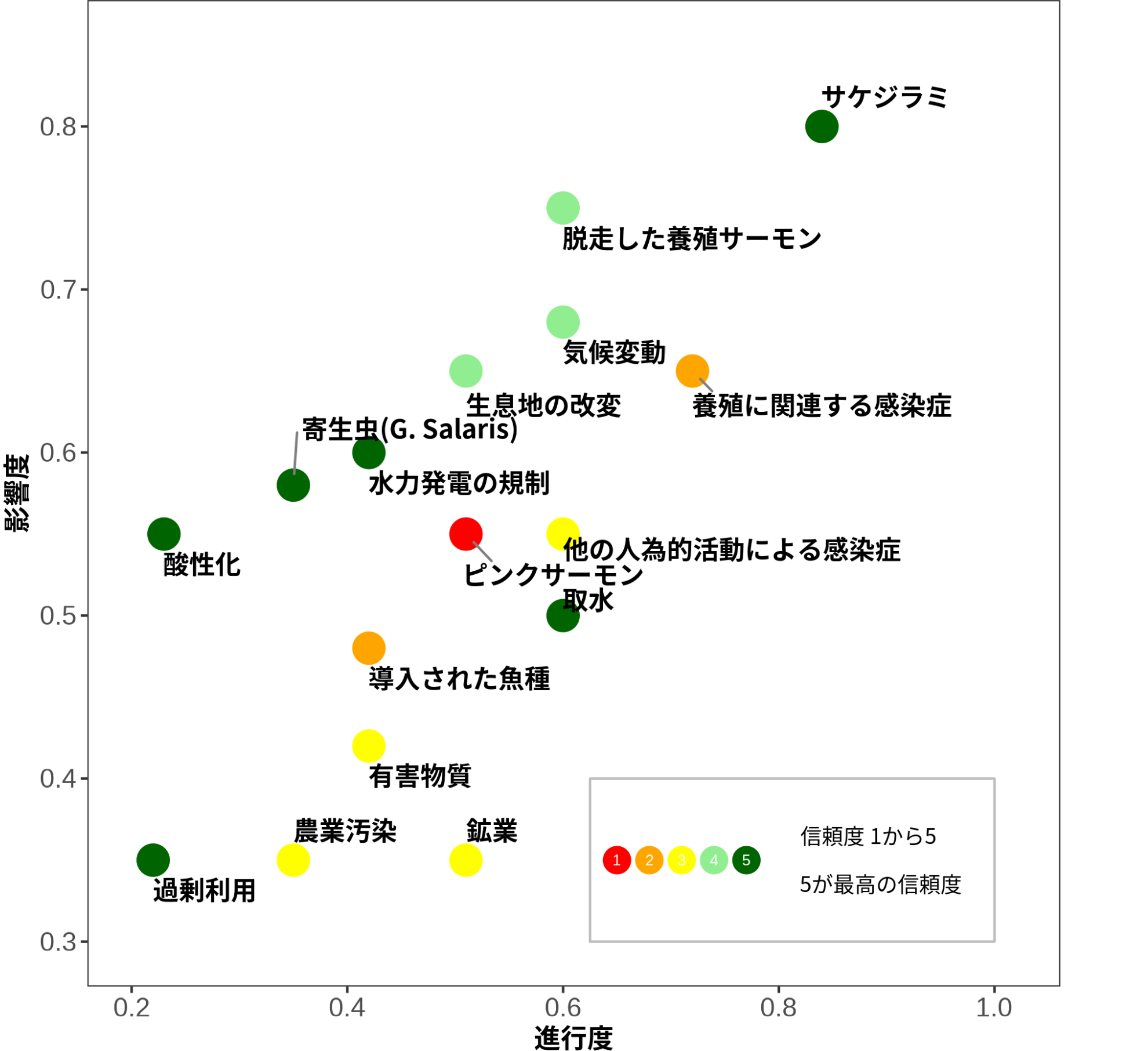

細菌やウイルスが原因の感染症はワクチンなどの対策によって落ち着いたが、昨今大きな問題となっているのが寄生虫の問題である。サケジラミと呼ばれる寄生虫は、水中に卵を放ち、幼虫に成長した後、潮流に乗ってサケに付着し、魚の粘液や皮膚細胞を食べて成長する。特に、養殖ケージのようなサーモンが密集して養殖されているところは、サケジラミにとって天国であり急速に繁殖してしまう。サケジラミの蔓延は飼育されているサーモンにとっても大きな問題であり、成長を遅らせたり、魚の塩分バランスを崩したりすることで他の病気にも弱くなる。病気と同様に、養殖業者にとって直接的なコストが発生するだけであるならば、養殖業者の経営的な問題にはなりうるが、社会として規制する必要はなく各自で対処を行うものとなる。しかし、規制が必要な外部性としての問題は養殖場で繁殖し増加したサケジラミが、養殖場の外部に流出し、天然のサケ類にも被害を及ぼす点にある。特に稚魚にとっては致命的であり、病気になったり捕食されやすくなる。2023年の母川回帰サーモンの量は史上2番目に少なかったとされるが、その理由の一つとして養殖場によるサケジラミの増加の影響が指摘されている[19]。養殖場が多く設置されている川では、そうでない川に比べて12〜29%少ない回帰量であったという報告もあるほどである[20]。2024年のノルウェーアトランティックサーモン科学諮問委員会のレポートでも、特にサケジラミの問題はその進行度と影響の両方が大きい問題として挙げられている(図4)。

このようにサケジラミの野生サーモンに対する影響は大きく、またその原因が養殖場にあることから現在は養殖場に対して規制が課されている。まず2013年から、寄生虫の上限を抑えるために各養殖場の年間の平均値として、サーモン1匹あたりのサケジラミを0.5匹以下に抑えることとなっている。さらに、野生のスモルト(稚魚)が移動するシーズンには、スモルトがサケジラミに対して脆弱であることから更に厳しい0.2匹以下とされている。養殖業者は各養殖場のサケジラミの数をカウントし、毎週報告することが義務付けられている。

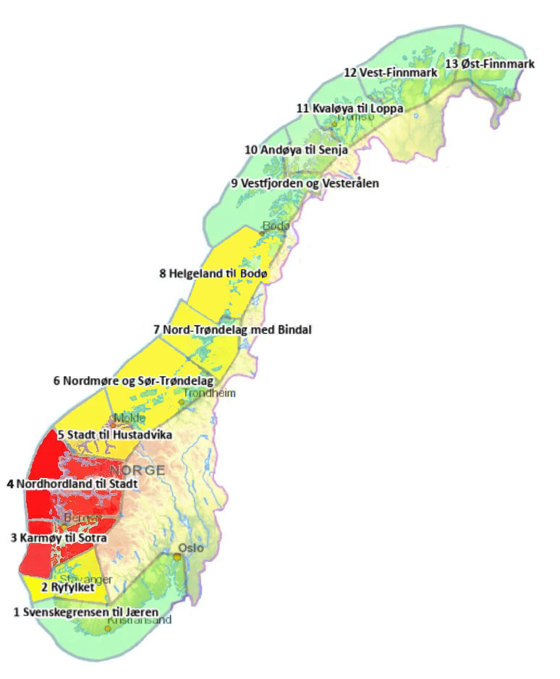

さらに、2017年からは信号機システムと呼ばれる規制方式が導入された(図5)。ノルウェーの沿岸地域を13に分割し、それぞれのエリアにおける野生サーモンに対するサケジラミの影響度合いによって、青・黄・赤に分類される。サケジラミによる野生サーモンの死が10%未満である青だった場合は、生産バイオマス容量を6%まで増加させることができる。10%以上30%以下の場合は黄色で容量は維持、30%を超えた場合は赤となり容量は削減される。各自の養殖場だけではなく、地域単位での規制となっている。

(出典:ノルウェー通商産業水産省、https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-fargelegging-i-trafikklyssystemet-for-havbruk/id3028522/)

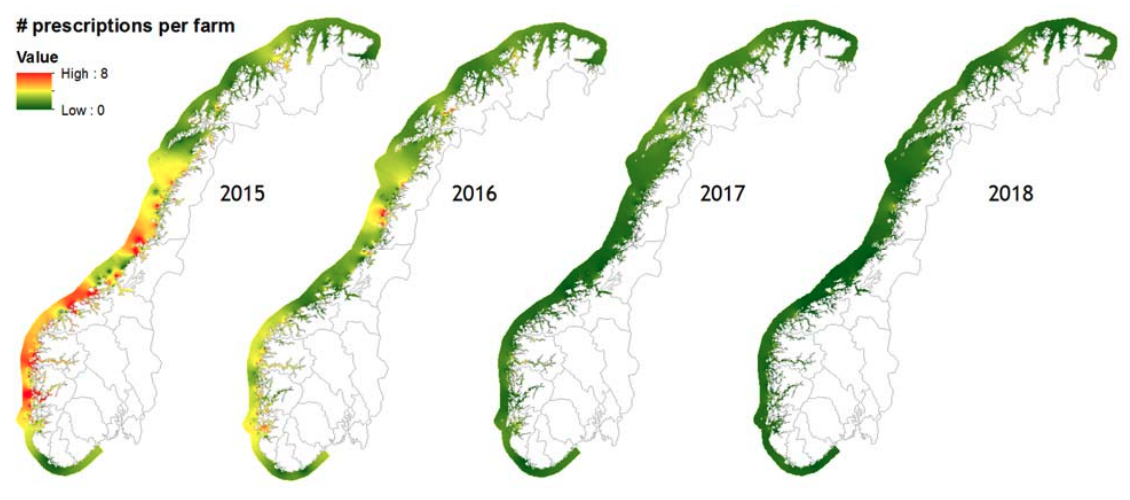

このような規制を受けて、養殖業ではサケジラミ対策の技術開発にも力が入れられるようになった。かつては化学薬品を用いて対処していたが、上述の感染症対策と同様に2010年代に大きく減少し、現在では限定的に用いられるにとどまっている(図6)。代わりに用いられているのは、非医学的手法 (non‐medical methods) と呼ばれる、平たく言えば物理的にサケジラミを取り除く方法である。非医学手法の代表的なものには温水処理、機械的処理、淡水処理がある。温水処理は30秒ほど30度前後の温水にサーモンを漬けることで、急激な温度変化によってサケジラミを落とす手法である。機械的処理は、チューブのような筒の中にサーモンを通し、その中でブラシやポンプで水をかけることで物理的にサケジラミを除去する手法で、処理速度が早いのが特徴である。淡水処理は、サケジラミが淡水に適応していないことから一定時間サーモンを淡水に放すことで除去する手法である。養殖業者はこれらの手法を組み合わせて使うことが多い。また、これらの除去する手法に加えて、養殖場自体にサケジラミが侵入しないように、サケジラミが浮遊する海面近くには水を通さない遮蔽物を設置する、サーモンが海面近くに寄らないようにある程度の深度に電灯を設置する、またサケジラミがサーモンに寄らないためのトラップを養殖場付近に設置するなどの対策も取られている。このようなサケジラミ対策は近年のノルウェーサーモン養殖のコスト上昇の主な理由であるとされている。

養殖場の位置ごとの処方箋数の逆距離加重(IDW)補間。

濃い赤色は1カ所あたり8件以上の処方箋が予測される地域を示し、濃い緑色は治療が0に近いと予測される地域を示す。(出典:ノルウェー獣医学研究所年間レポート2018)

脱走サーモン

図4で、寄生虫に次いで影響度が大きいとされているのが脱走サーモンである。脱走の原因としては主に冬季の嵐、作業船のプロペラによる養殖設備の損傷、設備の摩耗、ワクチンや寄生虫除去作業中の扱いのミスなどが挙げられる。せっかく育てたサーモンが脱走するのは生産者にとって損害であるが、環境にとっても大きな問題となる。脱走サーモンは野生種との競合や交配を引き起こす。このような交雑は「遺伝的汚染」とも呼ばれ、野生サーモンの生産性や適応能力の低下をもたらす恐れがある。また、脱走サーモンによる疾病や寄生虫の拡散は野生サーモン個体群減少の最も重要な要因の一つとされている[21]。実際の脱走数は脱走サーモンの報告数より多いと考えられており、養殖業者は否定的な報道や訴訟を避けるために過少報告する動機を持っているほか、脱走に気付いていない場合もある。

2015年にノルウェー水産養殖法が改正され、いくつかの重要な変更が導入された。野生サーモンと脱走養殖サーモンを区別し、脱走事故後に責任ある養殖業者を特定するため、水産養殖動物の義務的な標識付けの法的基盤が採用された。さらに、不妊魚の義務的使用の法的基盤も採用された。また、養殖産業の資金によって脱走サーモンを除去する取り組みも行われている。ノルウェーの技術標準であるNS9415は、養殖施設の規格を定めており、特に脱走防止の技術標準を設定している。このような動きに対応して養殖業界はOURO協会と呼ばれる脱走サーモン防止のための組織を設立した[22]。この組織は、加盟企業から負担金を徴収し、その資金を用いて沿岸域や河川において脱走したサーモンを再捕獲するための施設や研究調査への投資を行う。

長期的には脱走サーモンの数は減少傾向にあるが、大規模な脱走事故は依然として発生している。近年では、2025年2月にモウイ社の施設から約27,000匹の収穫サイズのサーモンが脱走し[23]、また同年1月にレロイ社の施設から15,000匹のサーモンが脱走する事故が発生した[24]。これらの事故に対し、養殖業者には500メートル圏内での脱走魚回収が義務付けられており、大規模事故の場合はこの範囲が拡大される。さらに、モウイ社のように1匹あたり500NOKの懸賞金を設定し、一般市民の回収参加を促すケースもある。モニタリングの継続や封じ込めの強化が執行されているにもかかわらずこのような事故が起こったことは、極端な気象条件やインフラの故障による脆弱性があることを浮き彫りにしている。

- [13] Marine ingredients production.IFFO. [cited 2025 Mar 6];

- [14] Peru anchovy — industrial purse‐seine.fisheryprogress.org. [cited 2025 Mar 6];

- [15] Kennedy J, Durif CMF, Florin A‐B, Fréchet A, Gauthier J, Hüssy K, Jónsson SÞ, Ólafsson HG, Post S, Hedeholm RB. A brief history of lumpfishing, assessment, and management across the North Atlantic.ICES journal of marine science: journal du conseil. 2019;76(1):181‐91.

- [16] Halvorsen KT, Skiftesvik A, Durif C, Faust E, Wennhage H, André C, et al. Towards a sustainable fishery and use of cleaner fish in salmonid aquaculture.TemaNord. 2021; doi: 10.6027/temanord2021‐545.

- [17] Ytrestøyl T, Aas TS, Åsgård T. Resource utilisation of Norwegian salmon farming in 2012 and 2013. [cited 2021 Feb 1];

- [18] NORM/NORM‐VET 2023.NORM/NORM‐VET 2023, Tromsø / Ås / Oslo. 2024;

- [19] Forseth T, Einum S, Fiske P, Falkegård M, Garmo ØA, Garseth ÅH, et al. Status for norske laksebestander i 2024.The Norwegian Scientific Advisory Committee for Atlantic Salmon. 2024;

- [20] Thorstad EB, Finstad B. “Impacts of salmon lice emanating from salmon farms on wild Atlantic salmon and sea trout” Norsk institutt for naturforskning (NINA). 2018;

- [21] Strand N, Glover KA, Meier S, Ayllon F, Wennevik V, Madhun A, et al. Regional and temporal variation in escape history of Norwegian farmed Atlantic salmon.ICES journal of marine science: journal du conseil. 2024;81(1):119‐29.

- [22] Nurturing growth: the Norwegian way Report on aquaculture in Norway 2017.Norwegian Seafood Council. 2017;

- [23] Escaped Mowi salmon caught in northern Norway as authorities investigate.Salmon Business. 2025 [cited 2025 Apr 2];

- [24] Spampinato E. Lerøy reports escape of 15,000 salmon in Norway.Seafood Source. [cited 2025 Apr 2];