2. 洋上風力発電と漁業

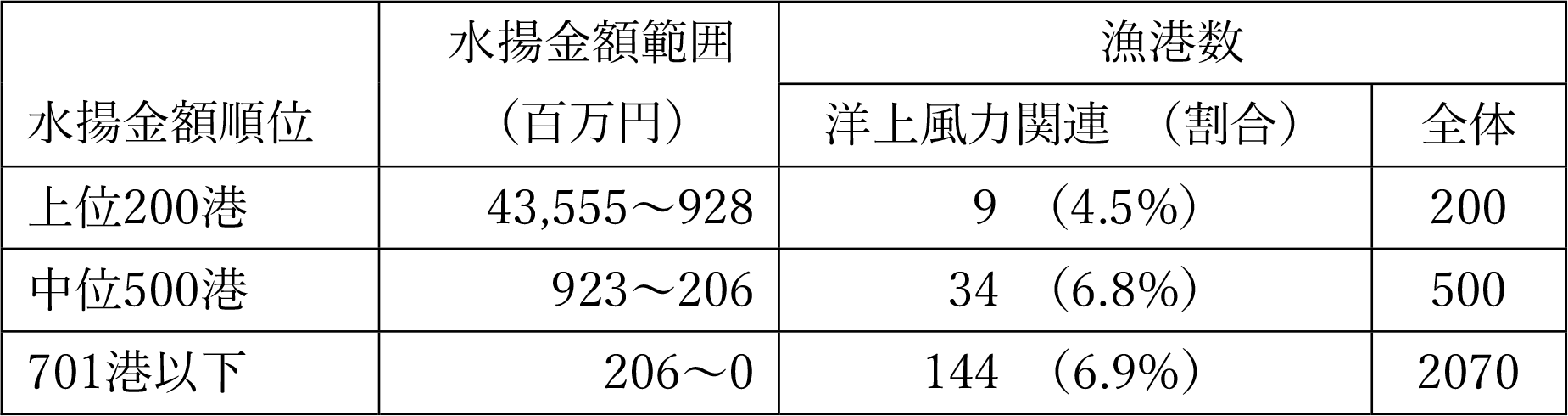

「水産業の発展」という視点からすると、まず水産業の基盤となる漁港と洋上風力事業との関係を見ておく必要があろう。そこで、水産庁が行政資料としてまとめている漁港港勢[1]と環境省の環境アセスメントデータベース[2]に掲載された配慮書などから関係漁港を調べて両者の関係をみた。便宜的に年間水揚金額の上位200港、中位500港とそれ以下に分けて比較すると(表1)、年間水揚金額9億円以下で洋上風力関連漁港の割合がやや高くなっていた。ただし、洋上風力事業に関係する187港のうち77%にあたる144港が年間水揚金額2億円以下の漁港であり、上位100港にあたる年間水揚金額16億円以上には、洋上風力に関係する漁港はわずか2港しか含まれていなかった。

港別属地水揚金額:漁港港勢令和元年集計による

洋上風力関連漁港:環境アセスメントデータベース掲載の配慮書等による

このことから、洋上風力事業に地域振興としての意義を期待する可能性が見えてくる。これは、令和6年4月改訂で海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン[3]が、「漁業への支障の有無については、洋上風力発電によって想定される漁業への影響を考慮しつつ、併せて実施される共生策等を通じて、発電事業と漁業との共存共栄が実現可能かという観点から判断する。」となったことにも反映されていると理解される。

第二回海業推進全国協議会における工藤教授の講演[4]によれば、2次・3次産業が人口に依拠した産業であるのに対して、漁業は自然に依拠した産業であり、人口が減少しても漁業が維持されるのであれば地域社会は一定規模で維持されるとされる。逆に言えば、漁業が維持できなくなったとたんに漁村の地域社会が消滅してしまうことにつながる。海業は、この点を解決する手段として海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用し、地域の2次・3次産業を活性化させ地域における人口依存の産業を維持していく仕組みと考えられる。同じような発想で、洋上風力導入に向けた協議会意見の中には、漁村の活性化や地域振興の文言が散見される。しかしながら洋上風力事業もまた自然に依拠した産業であり、理想的には遠隔で発電制御を行い、重篤なトラブルが発生したときのみ技術者が出向いてメンテナンスを行うことで、維持管理経費を極力抑えることが効率的である。すなわち、洋上風力事業そのものが漁業によって立つ地域社会を支えることにはならない点に留意すべきである。漁業や海業の基盤となる海や漁村の地域資源の価値や魅力を、洋上風力事業で破壊してしまうと、無人の海浜に風車が林立しているという景色が広がることにつながりかねない。

一方で漁港の数は、平成24年の2,912港から令和5年の2,777港へと、10年間で135港も減少しており、主に地元の漁業を主とする第一種漁港の指定が取り消されている。地方自治体が特段の配慮を払わない限り、漁港指定の取り消しは港湾機能の維持管理が困難になることにつながっていく。洋上風力事業において、日々の点検管理に用いるCTV(Crew Transfer Vessel:作業員輸送船)やSOV(Service Operation Vessel:作業支援船)を効率よく運行させるためには、近隣の第一種漁港を効率的に利用できる仕組みを維持する必要がある。このためにも、漁業によって成立している地域と漁港を健全に維持することが双方の利益につながることも認識しておく必要があろう。

- [1] 水産庁 (2023) 漁港の港勢調査. https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_zyoho_bako/kousei/attach/pdf/index-21.pdf

- [2] 環境省 環境アセスメントデータベース https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/

- [3] 経済産業省 資源エネルギー庁・国土交通省 港湾局 (2024) 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン. https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001417221.pdf

- [4] 工藤貴史 (2025) 第2回海業推進全国協議会基調講演. https://www.jfa.maff.go.jp/j/keikaku/attach/pdf/umigyo_kyougikai-10.pdf