4. 輸出品目別に影響をみる

4.1. ホタテガイの動向

ALPS処理水の海洋放出により、最も影響を受けたのはホタテガイであった。というのも、近年ホタテガイは日本の水産物輸出額の最大シェア品目であり、最大輸出先は中国となっていたためである。このことにより、中国が禁輸措置を執れば、ホタテガイ産地がもっとも打撃を受けると想定されていた。

貿易統計ではホタテガイ関連の品目はいくつかあるが、国内産地との関連性が分かる活・生鮮・冷蔵 (0307.21–000)、冷凍貝柱等 (0307.22–100)、殻付き冷凍等 (0307.22–900)、乾燥貝柱等 (1605.52–000) に着目する[1]。

活・生鮮・冷蔵は生食向けとして主に空輸や活魚で運ばれている。韓国、中国、台湾など近隣諸国に多い。韓国への輸出は主に活ホタテである。北海道から中継地を経て釜山まで、活魚車とフェリーを輸送手段とする貿易が行われている。その他の国へは主に活貝の状態で空輸されている。

冷凍貝柱等は世界的に消費される商材として高い人気を誇り、アメリカ、中国、台湾や東南アジア諸国など幅広く輸出されている。アメリカ国内、中国国内でも、イタヤガイなどスキャロップの生産が行われている。しかし、アメリカでは国内生産が安定せず、不振が続いている。回復すれば、アメリカへの輸出は落ちる可能性がある。中国では、2年~3年ものの日本産と同種のホタテガイの大量生産体制試験が行われてきたが、軌道に乗らなかったようである。

殻付き冷凍(「両貝冷凍」と呼ばれている)は加工原料として加工国である中国やベトナムに輸出されて当該国内で消費あるいは第三国に輸出されている。中国では、ホタテステーキ原料(膨潤化加工:ふくらませる)にしてアメリカに再輸出されたり、国内消費用のBBQ商材(両貝状態から片貝を取る)にされたりしていた。この輸出は、ボイル加工を行っていた北海道噴火湾の加工業者が始めたもので、ボイル加工製品の需要が伸び悩む上、人手不足により冷凍貝柱等の加工生産の拡大が望めない中、冷凍するだけで販売できる殻付き冷凍にシフトし、一気に拡大した[2]。

乾燥貝柱は中華料理用商材として古くからある輸出品目であり、北海道から中華圏に流通している。主として香港への輸出が中心である。香港から華僑間の流通に乗り、中国本国や華僑のいる各国へ流通していた。ただし、近年は、香港だけでなく、中国、台湾、シンガポールなど東南アジア各国に流通していた。

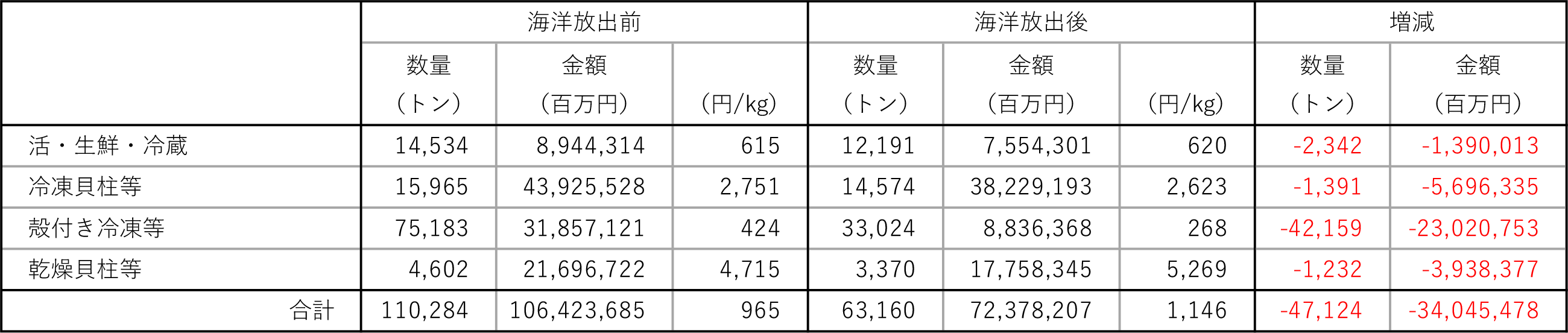

ホタテガイには以上のような輸出品目の数値がカウントされている。これら品目の海洋放出前後の状況を示したのが表1である。これによると、すべての品目で輸出量、輸出金額がマイナスとなった。

ホタテガイ4品目の輸出の減額は合計約340億円である。水産物輸出の減額758億円の約45%であった。特に殻付き冷凍等の減少が著しい。中国の禁輸措置により、販売先を失ったホタテガイはタイ、ベトナム、インドネシアへの輸出を増したり、ボイル加工に向けられたりしたが、海洋放出後は、数量、金額ともに海洋放出前に至らなかった。

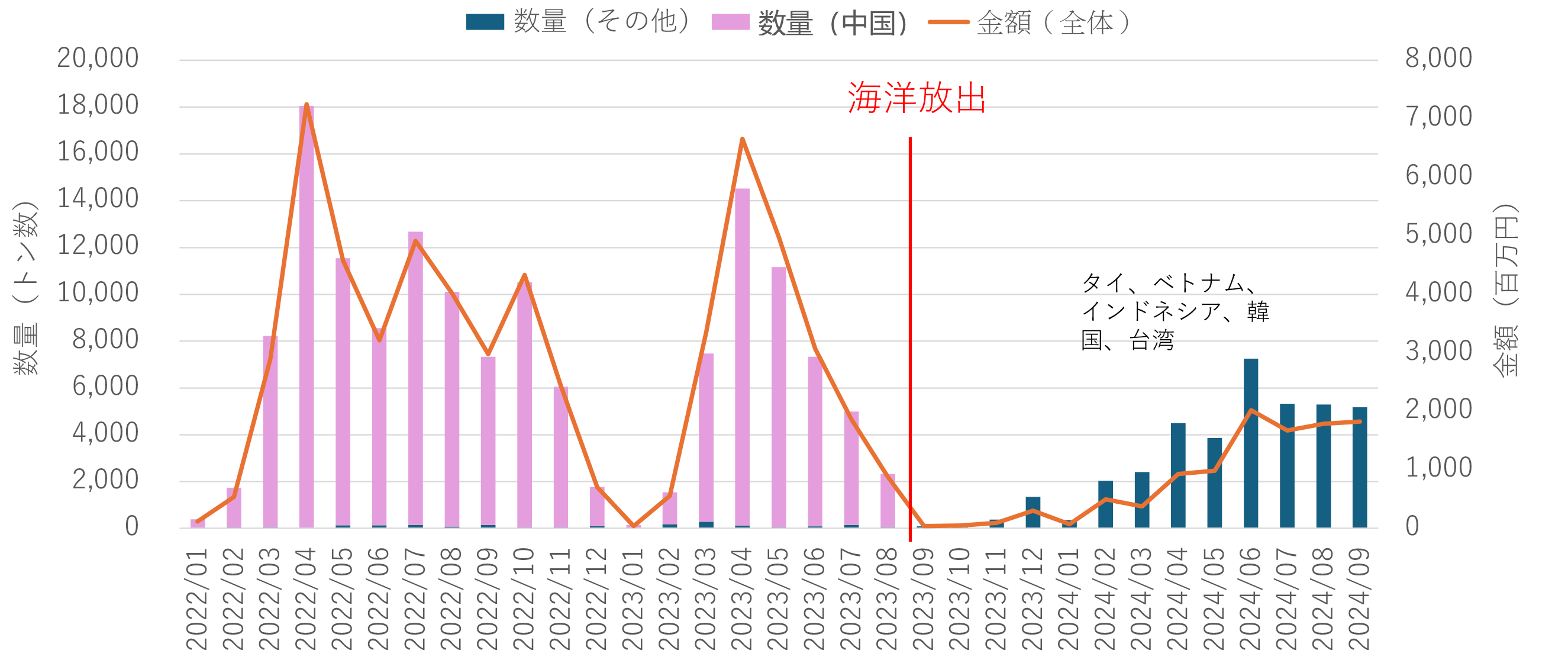

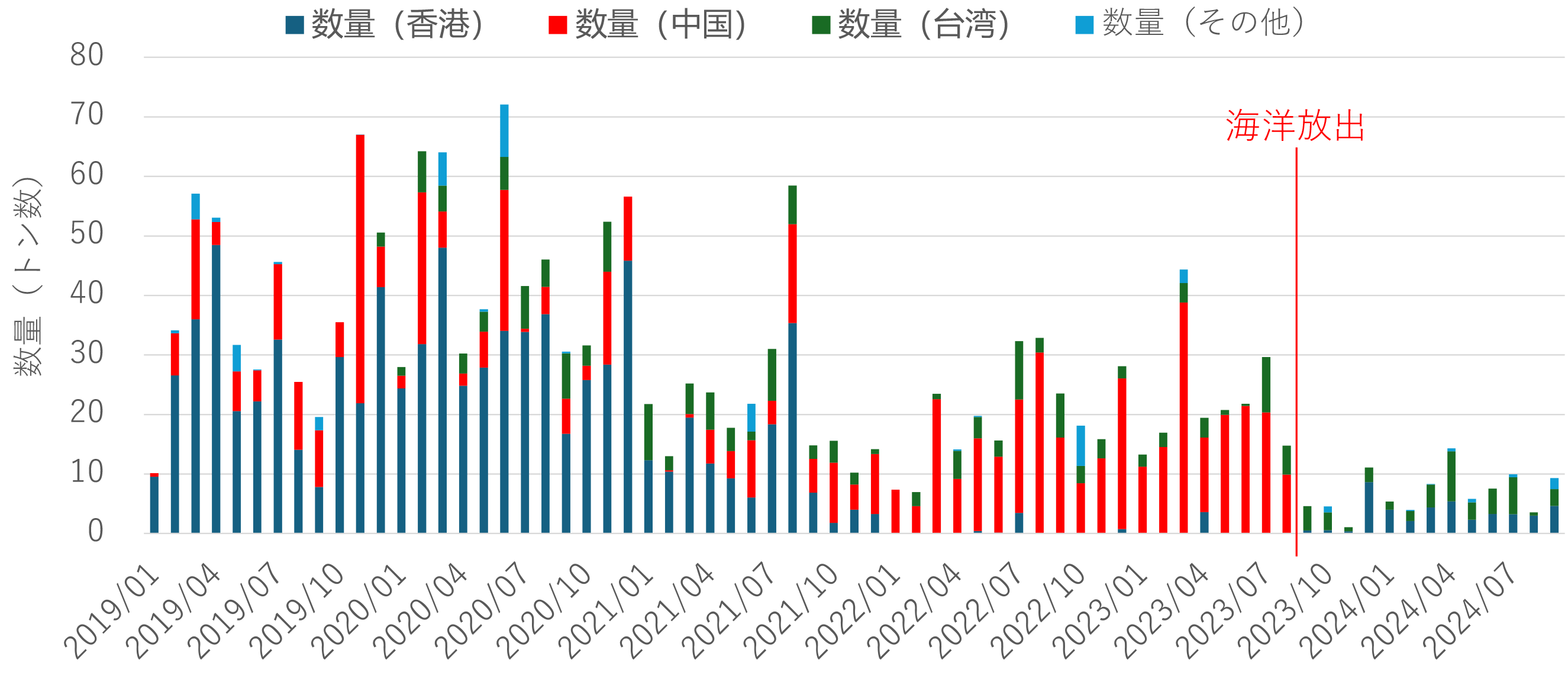

図7は、2022年1月からの殻付き冷凍等の月別輸出量と金額を示したものである。海洋放出前は若干ベトナムなどにも輸出があったが、ほぼ中国一辺倒であった。海洋放出後、他国・地域への切り替えが進んだが、失った中国輸出分を補えなかった。

4.2. ナマコ類の動向

ナマコも、干し貝柱と同様古くから中華圏に輸出されてきた。伝統的には干しナマコが中心であり、中華料理向けもあるが漢方商品となってきた。とくに北海道産のナマコが重宝されていた。近年では生鮮ナマコに加えて、煮沸などによる加工を施したものもあり、輸出統計の品目では次の6つが確認できる。

生きたナマコ (0308.11–000)、冷凍ナマコ (0308.12–000)、燻製ナマコ(0308.19–100)、その他加工ナマコ (0308.19–900)、ナマコ調整品(乾燥)(1605.61–100)、ナマコ調整品(その他加工)(1605.61–900) である。

日本国内のナマコの加工品は、乾燥ナマコとボイル塩蔵がある。乾燥ナマコは伝統的に行われてきた加工である。乾燥に時間がかかり、手間がかかる。ボイル塩蔵は2000年代以後開発された加工方法である。ボイル塩蔵品は、乾燥ナマコと比較すると処理時間は短く、手間がかからない。ただし、輸出された後に加工され乾燥品にもなる。つまり、生ナマコ → ボイル塩蔵品 → 乾燥ナマコという段階を踏む。貿易統計では、乾燥ナマコは主に調整品(乾燥)に、ボイル塩蔵はその他加工ナマコ(0308.19–900) あるいはナマコ調整品(その他加工)(1605.61–900) で集計されていると考えられる。

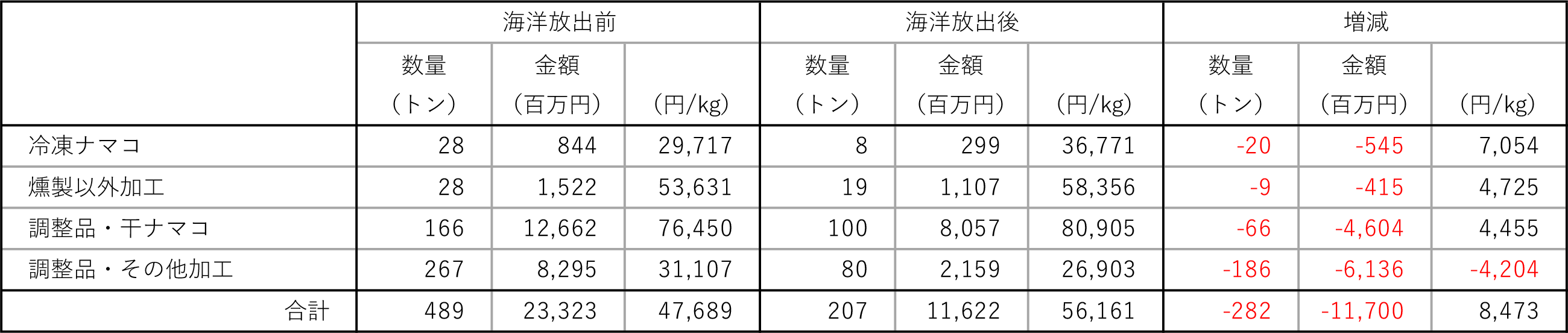

他方、生きたナマコ、燻製ナマコの貿易は近年の貿易統計ではほぼ確認できない。そこで、生きたナマコ、燻製ナマコを除いた4品目について海洋放出前後の状況を確認する。表2である。これによると、全ての品目で数量、金額共に落ちこんでいる。輸出減額の合計は117億円に達している。種別でみるとホタテガイに次ぐ落ち込みである。

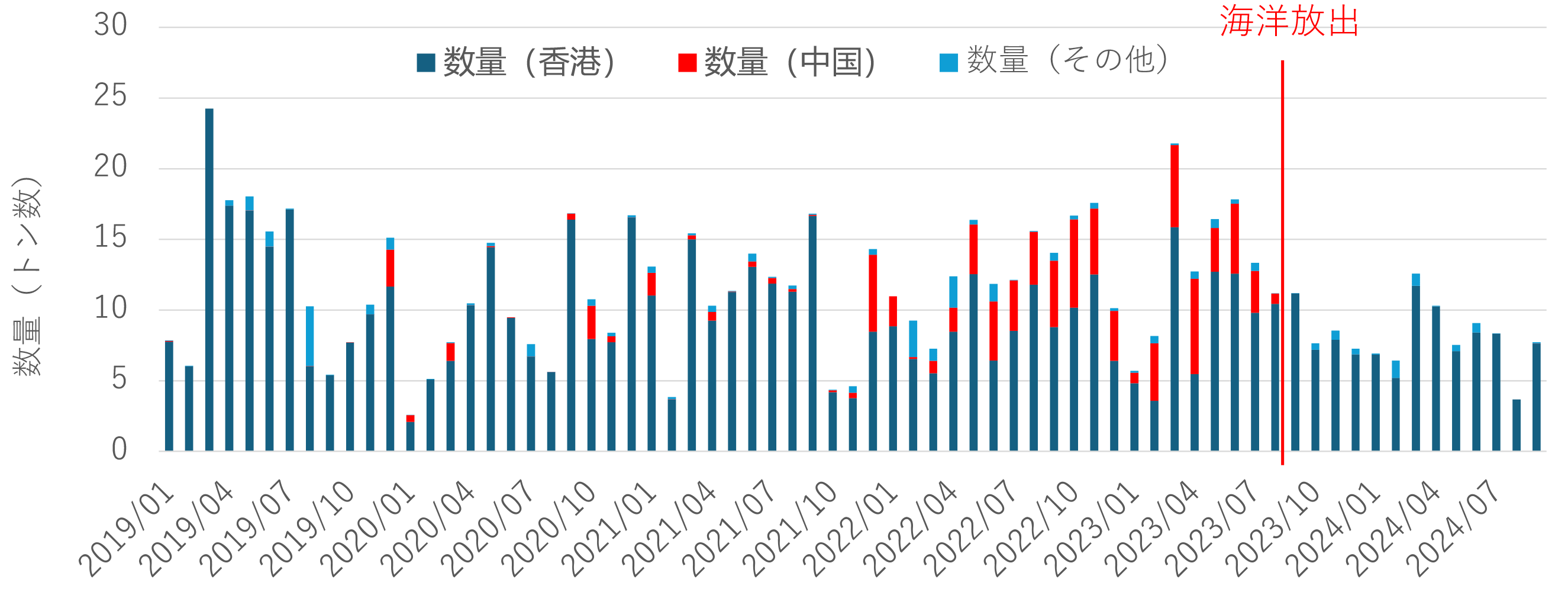

金額の大きい、調整品(乾燥ナマコ)と調整品(その他加工)のナマコの月別輸出数量を示した図8と図9を見ると、2021年頃までは香港への輸出が大部分を占めていたが、その後は中国輸出が増加している。特に後者は香港への輸出が激減して、中国輸出が中心となっていた。海洋放出後、失われた中国の輸出分がその他の国・地域への輸出で補われなかった。

4.3. ブリ

ブリはホタテガイと並び農林水産省が定めた輸出の重点品目である。近年の輸出の伸びが著しく、成長品目のひとつであった。

貿易統計によるブリは、輸出品目として次のものがある。活ブリ (0301.99–200)、生鮮ブリ (0302.89–100)、冷凍ブリ (0303.89–600)、フィーレ加工ブリ (0304.49–200)、その他ブリ加工 (0304.59–200) である。

国内では、養殖ブリと定置網などで漁獲された天然ブリがある。活ブリで輸出されるのは養殖ブリであり、輸出先は韓国のみである。生鮮ブリも多くは養殖物と思われるが、高級な天然ブリも含まれ、アメリカなど各国に輸出されている。主に寿司ネタ原料である。冷凍ブリは、寿司ネタ用として養殖物も含まれると思われるが、定置網や旋網で漁獲された小型のブリが缶詰など加工原料として輸出されているものが多い。フィーレ加工ブリやその他ブリ加工も、主に養殖物であり、寿司ネタ原料かと思われる。

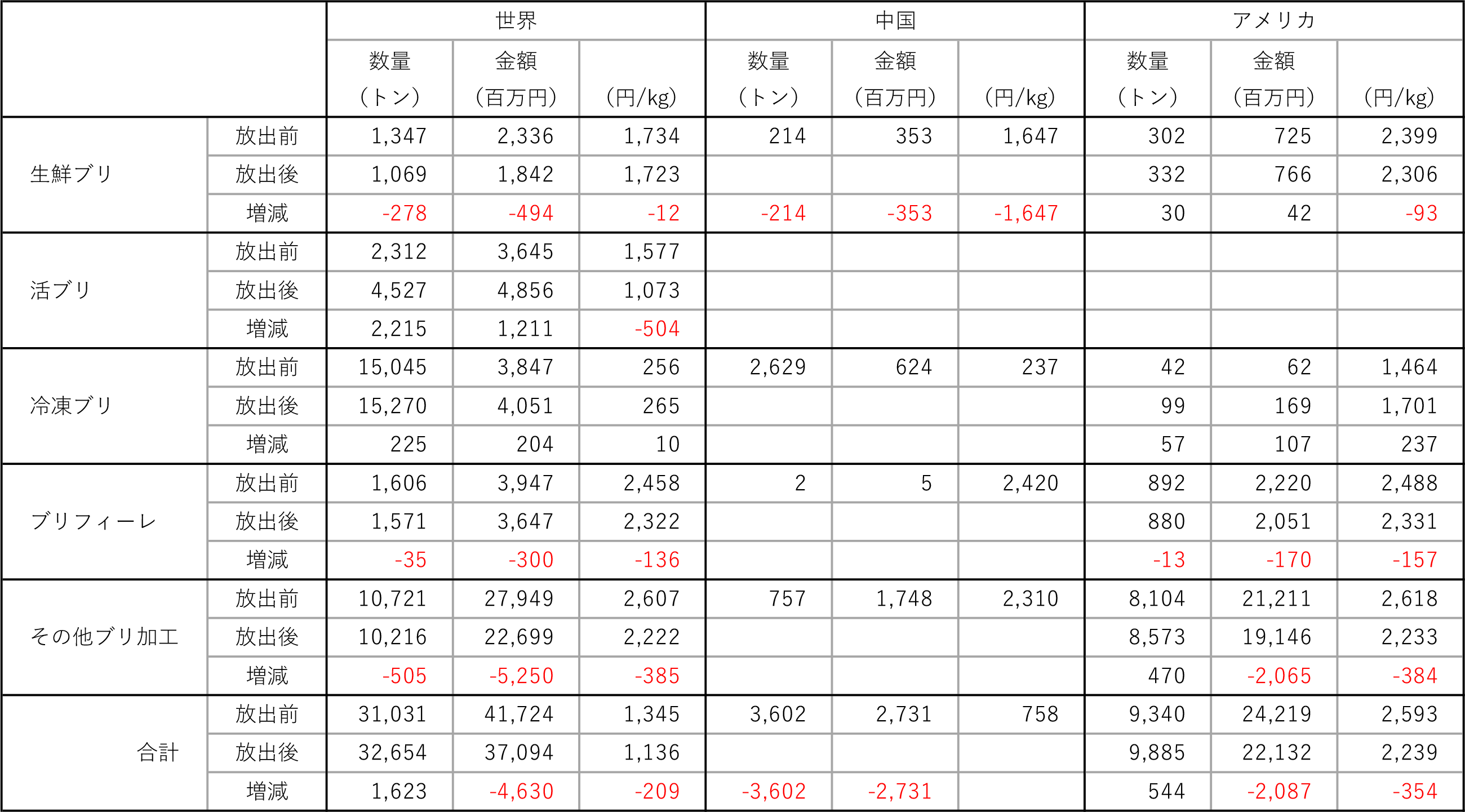

表3に、これら品目の海洋放出前後の輸出数量、輸出額、平均価格を示した。この表には、中国とアメリカへの輸出も示した。

この表3に見られるように、トータルとしてブリ輸出は46.3億円の減額となった。以下では、品目別に見て、その状況を把握しよう。

生鮮ブリは海洋放出前に中国へ214トン(約16%)輸出され、金額が3.5億円あった。しかし海洋放出後は全体で278トン減り、4.9億円の減額になっている。つまり中国の禁輸措置以上の減量・減額となった。

活ブリ、冷凍ブリの輸出は増加した。活ブリは輸出先が韓国のみとなっており、養殖生け簀からの活魚輸送によるものである。数量、金額は増加したが、平均価格は66%に大きく落ちこんだ。もともと中国輸出の拡大を見込み増産体制(種苗購入を増やす)を敷いた業者[3]が禁輸措置を受けて他国に向けるケースが多く、中には活魚だと高く売れると見込み韓国輸出に駆け込む業者も多かった。それゆえ、過剰供給となり暴落したと推察される。また冷凍ブリは海洋放出前中国に2,629トンの輸出があり、これが皆無になったが、全体では数量を僅かに伸ばし、金額も増加した。海洋放出前に中国に輸出されていた冷凍ブリは平均価格が237円と低価格であることから、成魚の養殖物ではなく、漁獲好調だった加工原魚としてのワラサ、フクラギなど小型の天然ブリ類であったと推察される。これらについては中国輸出を代替する輸出先(タイ、ベトナムなどの業者)が仕入れを拡大したと考えられる。

一方、ブリフィーレ、その他加工フィーレは、海洋放出後輸出は減量・減額となっている。ブリフィーレの中国輸出は2トンと0.12%のシェアしかないため中国の禁輸措置そのものが影響していないが、アメリカへの輸出が量・金額共に減少し、平均価格も落ちこんでいる。またその他ブリ加工では、海洋放出前に中国に757トン、17億円の輸出があった。そのことから、ブリフィーレの輸出減量・減額は、中国の禁輸措置の影響も考えられるが、それ以上にアメリカへの輸出額が落ちこんだ。アメリカへの輸出量は470トンも増加したが、価格は落ちこみ、金額が20億円も落ちこんだ。

以上から推察すると、品目別に見ると、中国の禁輸措置がダイレクトに影響したのは生鮮ブリのみといえるが、ブリフィーレやその他ブリ加工に見られるようにアメリカの輸出金額が大きく落ちこんだ。また韓国輸出向けの活ブリの価格が大きく落ちこんだことも踏まえると、中国の禁輸措置の影響も含めた過剰供給感があり、輸出市場の相場が崩れたといえる。

4.4. その他の品目

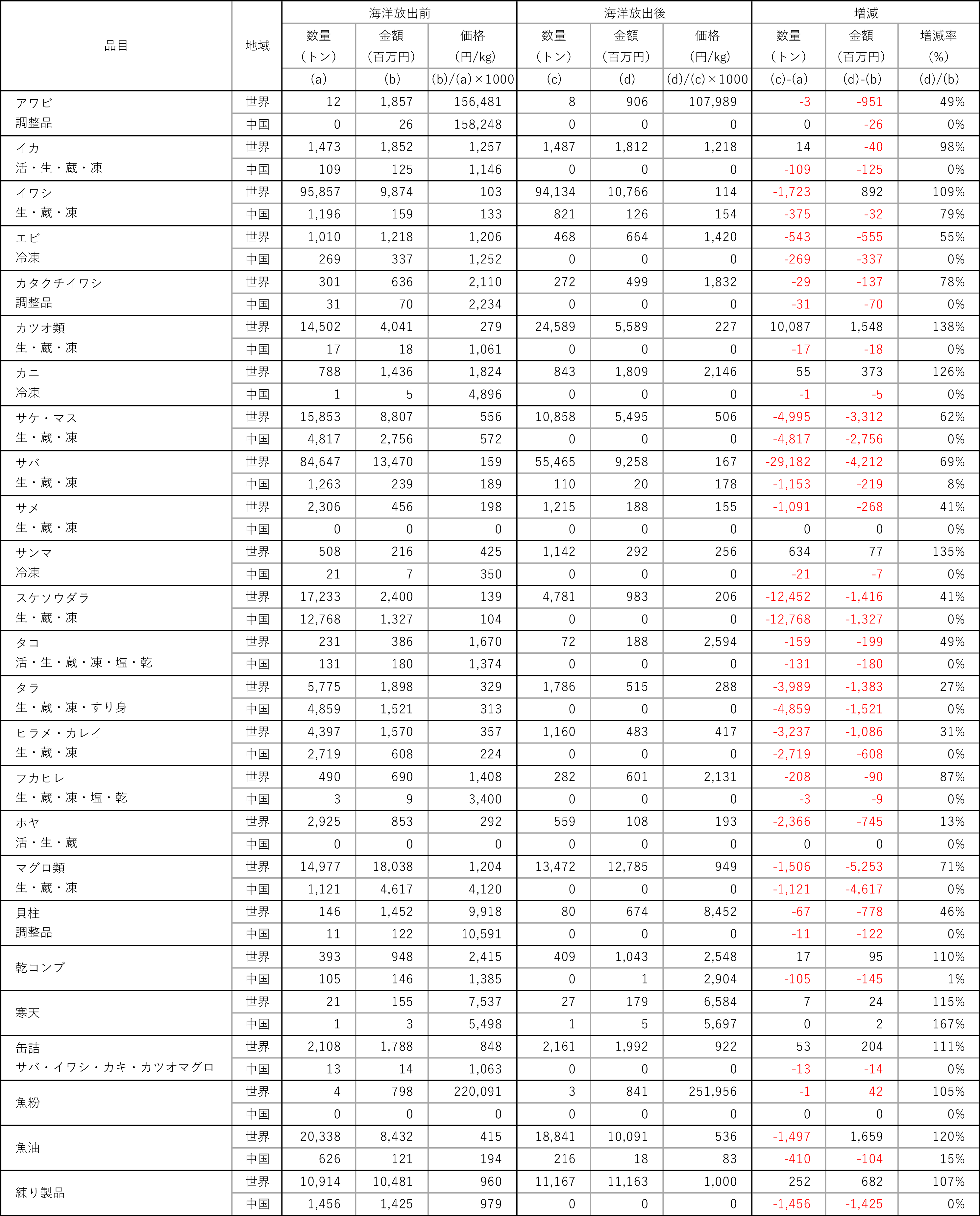

農林水産省では貿易統計を使って農林水産物の品目別輸出実績を毎月公表している(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kokusai/hinmoku.html)。このデータに基づき水産物品目の海洋放出前後の輸出量・金額を示したのが表4である。なお、缶詰は魚種別のデータがあるが一品目に集約し、禁輸措置の対象にならなかった真珠、および上記ですでに示したホタテガイ関連、ナマコ関連、ブリ関連は割愛した。

この表4を見ると、ほとんどの品目で海洋放出後に金額が落ちこんでいることが分かる。金額が増加したのは、カツオ類、カニ、サンマ、乾燥コンブ、缶詰、魚油、練り製品であった。中国の禁輸措置が輸出額の減少をもたらさなかったものといえる。もちろん、中国輸出が少なかった品目がほとんどであるが、海洋放出前に中国輸出の依存度が10%を超えていたものも含まれる。乾燥コンブ(数量26.7%、金額15.4%)、練り製品(数量13.3%、金額13.5%)である。他国への輸出により補われたということであろう。

輸出金額の減少幅の上位品目(10億円以上)は、マグロ類(52.5億円)、サバ(42.1億円)、サケ・マス(33.1億円)、スケソウダラ(14.1億円)、タラ(13.8億円)、ヒラメ・カレイ(10.9億円)であった。この中で海洋放出前に中国への輸出依存度が高かったのが、タラ(マダラ)、スケソウダラ、サケ・マス、ヒラメ・カレイである。マダラ、スケソウダラ、ヒラメ・カレイは、もっぱら中国において加工されて白身魚のフィーレ原料や切り身商材として欧米に、サケ・マスはフィーレや切り身となって主に日本に再輸出されていた。海洋放出前中国に輸出されていたこれらの水産物は、ホタテガイと同様、海洋放出後ベトナム、タイ、インドネシアなど他の加工国への輸出に切り替えられた。

海洋放出後の輸出金額の減額が少なくても中国の禁輸措置が強く影響した品目がある。そこで海洋放出前の70%以下に落ち込んだ品目を低い順に挙げると、ホヤ(13%)、タラ(27%)、ヒラメ・カレイ(31%)、サメ(41%)、スケソウダラ(41%)、貝柱(46%)、アワビ(49%)、タコ(49%)、エビ(55%)、サケ・マス(62%)、サバ(69%)となっていた。落ち込み方として見た場合、先述した輸出減額幅の大きかった上位6魚種と同等もしくはそれ以下の品目が目立つ。

これらの品目では、中国・香港の禁輸措置に影響を受けているものばかりではない。例えば、ホヤは海洋放出前には中国への輸出がなかった。東日本大震災前、ホヤは宮城県や岩手県で養殖生産され、そのほとんどが韓国向けに輸出されていたが、2013年からの韓国の禁輸措置で販売先を失い、その代わりに北海道産のホヤが韓国に輸出されるようになった。その後、アメリカ在住の朝鮮民族向けの輸出が拡大した。しかし、ALPS処理水の海洋放出後、朝鮮系アメリカ人向けの輸出ルートが閉ざされた(流通業界の買い控えであり、いわゆる風評被害に該当する)。

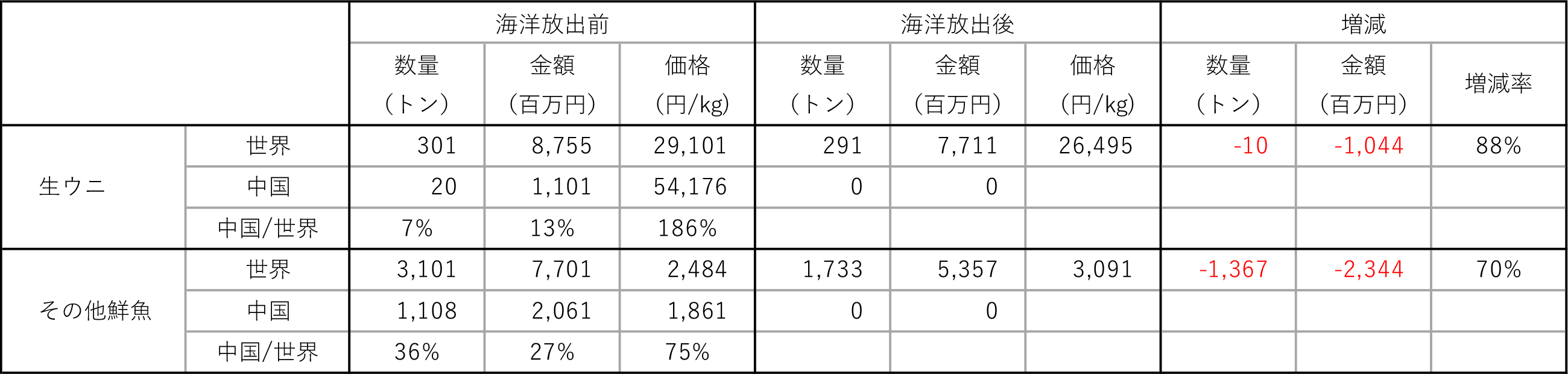

表4に記載されていない品目として、輸出金額の落ち込みが10億円を超えた品目が他にもある。例えば、表5に示した生ウニ (0308.21–000)、その他鮮魚 (0302.89–900) である。生ウニは、海洋放出前の中国への輸出は全輸出量の7%であるが、価格が世界の186%と平均を大きく上回り、金額が13%のシェアとなっている。中国がプライスリーダー的存在だったゆえに海洋放出後総輸出額が10.4億円分落ちこんだ。またその他鮮魚は空輸で各国に流通するものである。海洋放出前の中国の平均価格は世界の75%であるが、輸出数量の中国シェアが36%と高く、20.6億円の輸出があった。海洋放出後は香港などへの輸出も減ったことから、輸出総額が海洋放出前から23.4億円減少した。これらは中国の禁輸措置が直撃したと考えられる。

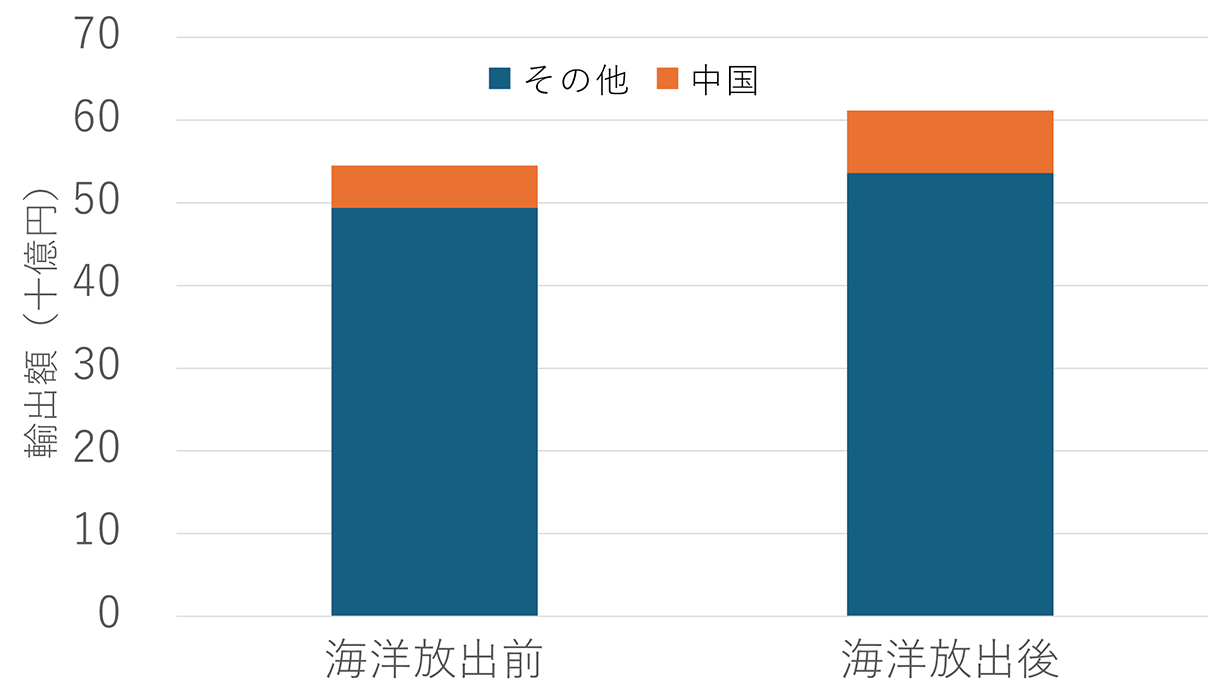

最後に、真珠や珊瑚あるいはそれらを加工した水産宝飾品(16品目)の増減を図10で確認しておこう。他の品目と違って、海洋放出前は545億円、海洋放出後は611億円と66億円増加している。中国に絞っても海洋放出前が51億円、海洋放出後は75億円と約24億円の増加となっている。水産宝飾品は、無機物であることから、禁輸措置の対象にならず、円安による輸出環境の好影響が後押しして、輸出増加につながったといえる。他の水産物が輸出減少する中、極めて好調だった。

- [1] 例えば、活・生鮮・冷蔵 (0307.21–000) の括弧内番号は、貿易統計の品目コードである。

- [2] 北海道漁連は、共同販売事業に関わる北海道ブランドのホタテガイは、ウロ取り処理されない殻付き冷凍での流通を行わないことにしている。殻付き冷凍の輸出は、共同販売事業の枠組みを外れた取引ルートで行われている。

- [3] 「尾鷲の水産物インドに 中国輸入停止受け バイヤー招き商談会」『読売新聞』(2024年3月15日)