3. 海洋放出前後1年の輸出額の比較

ALPS処理水の海洋放出に関する影響を定量的に計るためには、需要の縮小幅を見積もっていく必要がある。経済学的な手法に基づけば、海洋放出前後の水産物の需要曲線を描き、それが左にシフトしたかを判断しなければならない。しかし、こうした計測は同じ環境下における数量と価格との関係を推定しなければならず、推定するだけのデータを揃えることはできないため、需要の縮小幅を正確に計測することは不可能である。

しかし、生産量や流通量そして金額などのデータを使うことにより、過去との比較はできる。そこで、財務省『貿易統計』を用いて、海洋放出前後1年の水産物の輸出額を比較する。『貿易統計』からは年単位月単位の輸出入の数量と金額が抽出できる。海洋放出は2023年8月24日に行われた。そのことから、2022年9月~2023年8月末を海洋放出前1年間とし、2023年9月~2024年8月末を海洋放出後1年間とする(以下、それぞれの1年間を海洋放出前、海洋放出後と称する)。

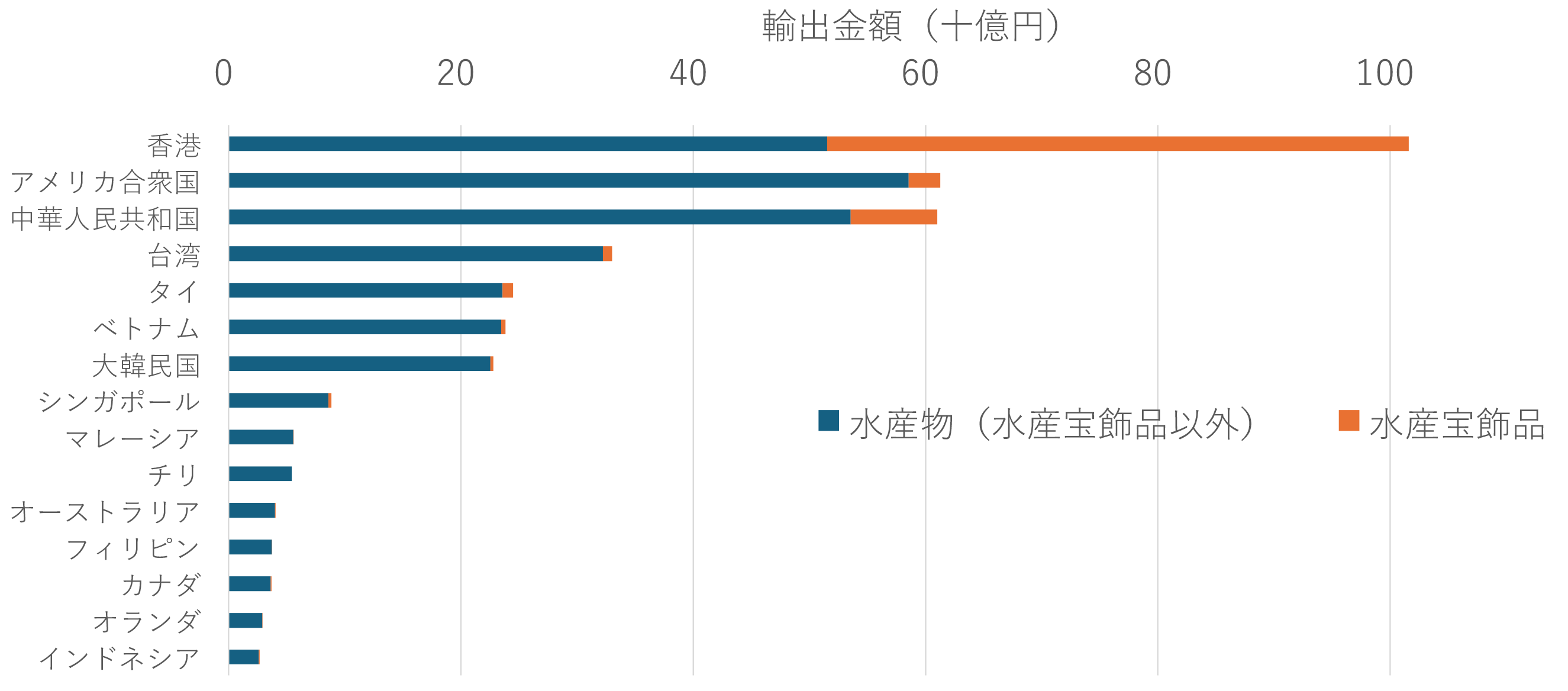

農林水産省は、貿易統計上の品目統計表における第3類(魚介類)の276品目と、第3類以外の73品目を水産物としている(農林水産物輸出入概況における農林水産物の対象範囲:https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kokusai/attach/pdf/index-59.pdf)。このうち、真珠類や宝石珊瑚のような非食用無機物もあり、禁輸措置の対象になっていないものもある。具体的には第5類の4品目(品目コード:0508、0510、0511に該当する品目)、第71類の12品目(品目コード:7101、711610に該当する品目)である。これらを「水産宝飾品」と呼ぶことにする。

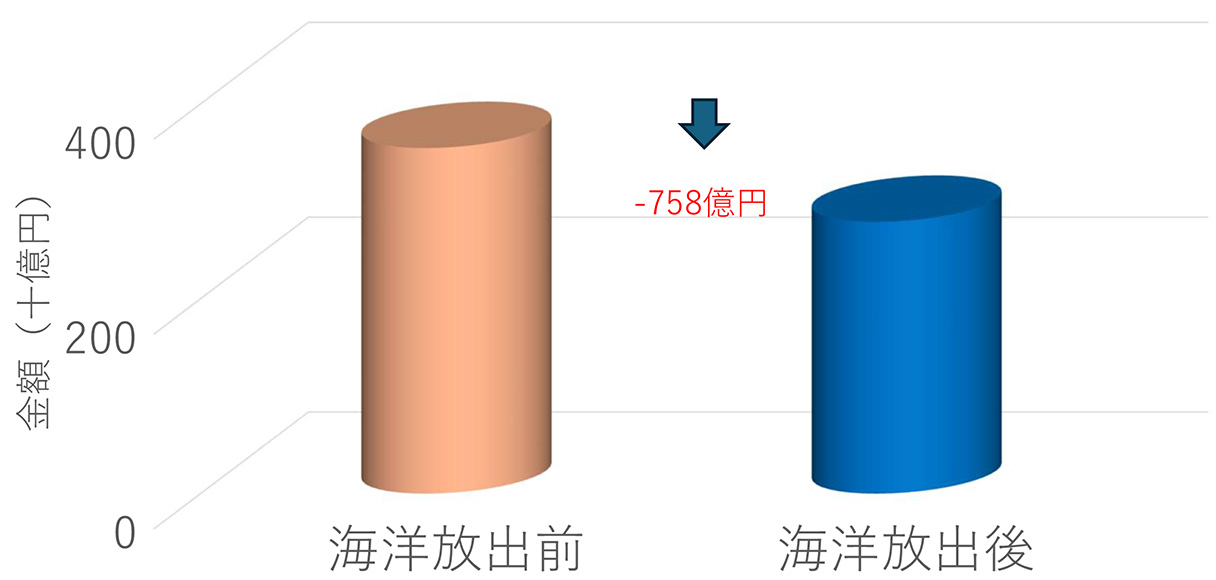

そこで、「水産宝飾品」の16品目を除いた海洋放出前後の1年の輸出額を集計した。結果、図4に見られるように海洋放出前は3,546億円であったのに対して海洋放出後は2,789億円に落ちこんでいる。約758億円の減額である。

2023年の水産物輸出先上位15カ国・地域の輸出額を示したものが図5である。香港への水産物輸出の約50%は水産宝飾品であることがわかる。アメリカ、中国の他、台湾、タイなど東南アジアへの水産宝飾品の輸出も確認できる。

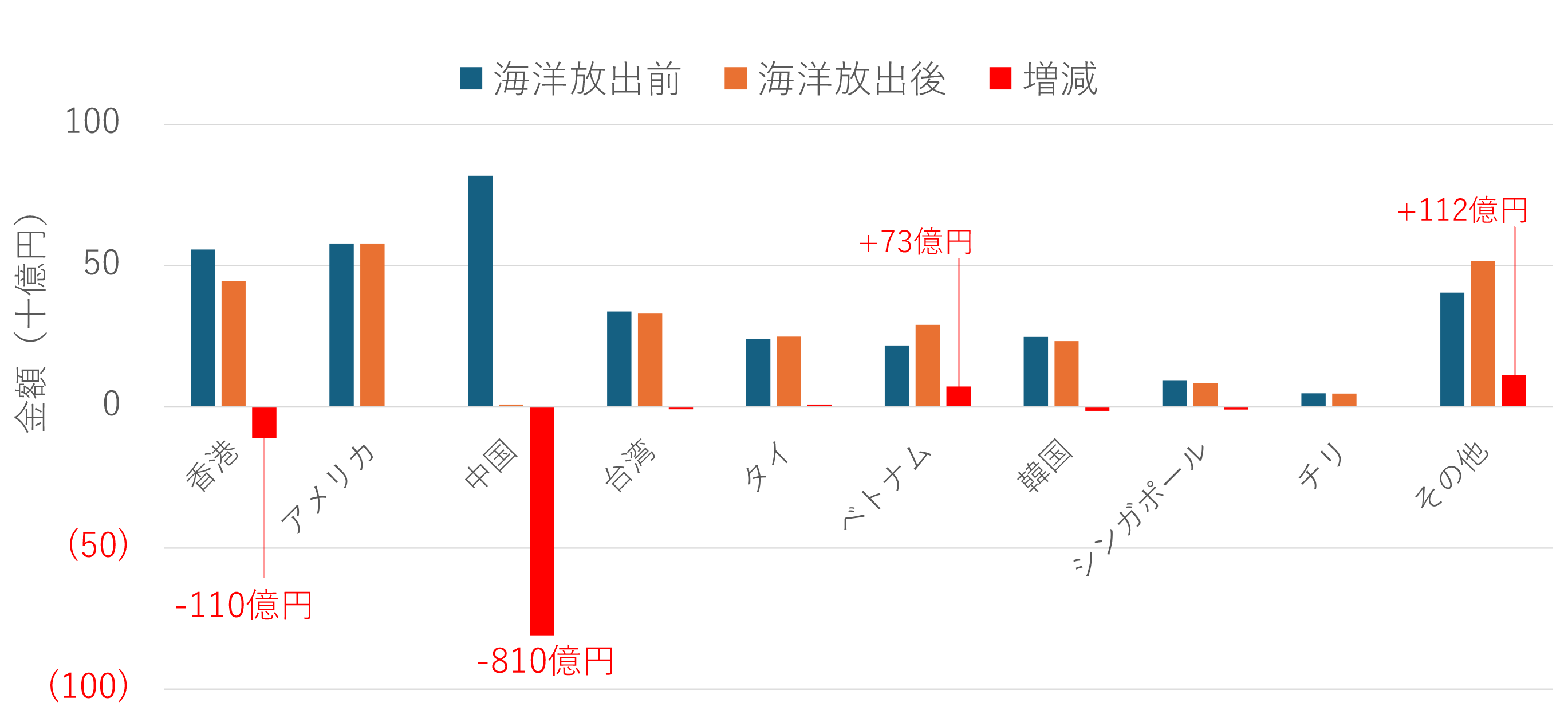

図6に、上位9カ国・地域とそれ以外の国・地域について、水産宝飾品を除いたALPS処理水の海洋放出前後の水産物輸出額および増減額を示した。これによると、中国が▵810億円、香港が▵110億円と輸出減少額が著しい。その他、台湾、韓国、シンガポールも僅かながら減少した。円安基調が強まり実質実効為替レート指数が過去最低であったので、ALPS処理水の海洋放出により禁輸措置を執っていない国・地域への水産物輸出は、農産物がそうであるように、輸出金額ベースで拡大していてもおかしくない。だが、輸出が伸びずに減少したのは、海洋放出の影響を受けた可能性が高い。いわゆる「風評」による日本産の「買い控え」によるものなのかはわからないが(東南アジアでは華僑関係の流通網において日本産水産物に対するネガティブキャンペーンが行われていたという情報もあったが)、中国や香港という大きな需要を失ったことで、概ね売り先を失った供給過剰状態を理由に価格下げ圧力が強まったといえる。

一方、タイ、ベトナムは中国に並ぶ加工国であり、中国禁輸措置で行き先を失った日本産水産物の加工地としての受け皿になった。一部、インドネシアも担った。こうした輸出先の新規取引や切り替えは企業努力もあったが、政府やJETRO(日本貿易機構)などの輸出支援の後押しもあった。結果、ベトナムでは73億円の輸出増となった。タイも輸出量・額ともに増加したが、金額では微増であって、海洋放出前と比較してほぼ同水準であった。アメリカへの輸出量も増えたが、輸出額は僅かに増えただけであった。つまり、中国からの輸出切り替えは進んだものの、その取引価格は抑えられたのであった。ちなみに、その他の国・地域ではトータルとして112億円の増加であった。その意味では輸出拡大は実現したといえるが、金額ベースで見ると、中国や香港以外の国に対する輸出促進で輸出金額をカバーするに至らなかった。

約758億円の輸出減少は損失のひとつの指標となり得る。内需において、この損失をどれだけ吸収できたかは現時点では測定不可能であるが、小売業や外食業を介した消費で補うというのは無理がある。もちろん、中国の禁輸措置を受けて原料や在庫がダブついたことで流通価格が抑え込まれ、販売が増えたという事例はあるが、それは低価格流通の実現であって、生産者にとってはマイナスでしかない。そもそも内需縮小と産地加工機能の弱体化で国内流通が萎んできたことによって外需依存を高めてきただけに、内需転換はそう簡単には図れない。そうしたなかで、補助金活用で「食べて応援」することは、「他の需要を奪う」ということになり、民業圧迫につながりかねず、他産地にも不公平感を招くことになる。需要対策は輸出で補うしかないのである。