4. 主要な水産資源の現状と見通し

4.1 わが国周辺の主要資源の資源量と漁獲率の関係

ここからは、わが国周辺の主要な水産資源のうち、特に動向が注目されているものについて、近年の漁獲量の動向や海洋環境との関係についてお話します。その前に、主要な資源について、資源の量的水準と漁獲の強さの関係を見ておきましょう。

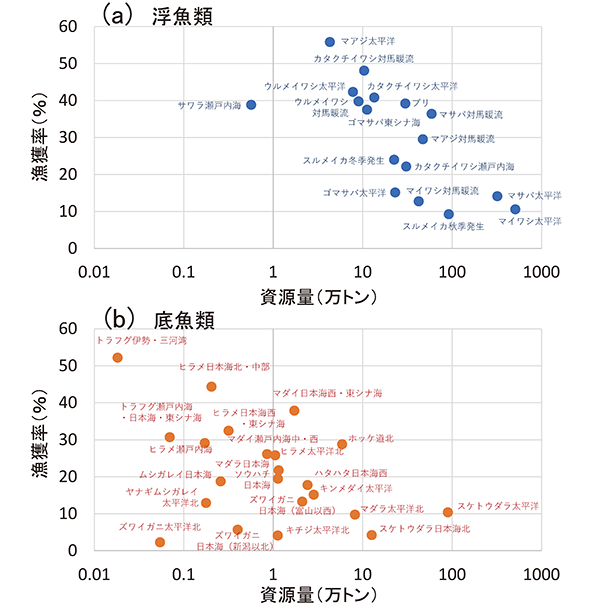

(平成30年度魚種別系群別資源評価のデータより作図)

図13は、水産庁の資源評価事業において、水産研究・教育機構と都道府県水産試験研究機関が、毎年その状態を評価しているわが国周辺の約50種80系群の水産資源のうち、具体的な資源量が推定されている浮魚資源17系群と底魚資源22系群について、2017年の資源量と漁獲率の関係を示したものです。漁獲率とは、漁獲量を資源量で割ったもので、資源に対する漁獲の強さの指標です。また、系群とは、マイワシ資源を、太平洋側を回遊するもの(太平洋系群)と東シナ海・日本海側を回遊するもの(対馬暖流系群)に分けているように、同じ魚種であっても分布・回遊や成長・成熟などの違いから、資源の評価や管理の単位として区分しているものです。

魚種や系群により資源量の幅が大きいため図13では対数目盛で示しています。浮魚類の資源量は数万トンから数百万トンの範囲に及び、平均的な大きさ(中位数)は23万トンです。底魚類では数百トンから百万トンの範囲に及び、中位数は1万トンであり、その資源の大きさが浮魚類に比べてかなり小さいことがわかります。浮魚類、底魚類いずれも資源量が少ないものほど漁獲率が高い傾向にあり、特に浮魚類では50%を超えるものも見られます。また、人工種苗放流が行われているトラフグやマダイの漁獲率が高くなっています。

資源によって再生産能力に違いがあり、漁獲率が高いことが直ちに乱獲であることを意味するものではありません。例えば小型の浮魚類では寿命が短く若齢で成熟することから、一旦資源が減少しても、良好な加入が数年続けば資源は直ぐに回復します。しかしながら、資源量が小さい資源ほど漁獲率が高くなっていることは、小さな資源ほど強い漁獲圧にさらされていることを示しており、資源の持続可能な利用を考える上では特に注意が必要です。状態が悪化した資源を回復させるためには、年々の加入量の状況も考慮しつつ、漁獲を抑えることが必要です。また、現在は資源状態が良好な資源についても、持続可能な利用を続けるためには漁獲を適正な範囲に維持することが重要です。

4.2 アジ・サバ・イワシ類

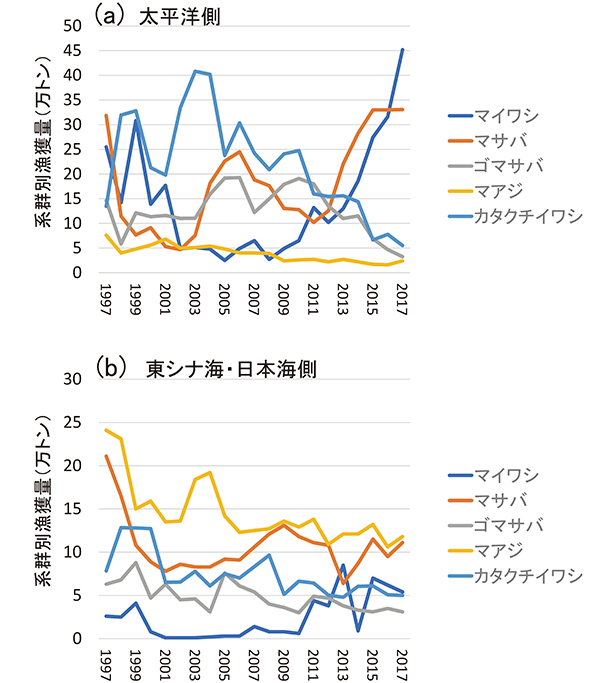

わが国のまき網漁業や定置網漁業の主要な漁獲対象であるマイワシ、マサバ、ゴマサバ、マアジ、カタクチイワシについて、1997年から2017年までのわが国漁船による漁獲量について、太平洋側の系群を図14(a)に、東シナ海・日本海(対馬暖流)側の系群を図14(b)に示しました。

系群別漁獲量の経年変化(平成30年度魚種別系群別資源評価)

太平洋側では、ここ数年のマイワシとマサバの増加が顕著である一方、カタクチイワシやゴマサバは減少しています。マアジは2000年代の前半以降緩やかな減少傾向を示しています。東シナ海・日本海側では、マイワシは2000年代の著しい低水準の状態を脱し増加する傾向が認められますが、年変動が激しい状況です。その他の魚種は、検討した期間全体では減少傾向にありますが、最近は変動しており傾向が明瞭ではありません。

太平洋側、日本海側ともに、先に紹介したように、北太平洋における周期的な水温変動を背景に、魚種交替が進みつつあると考えれば、今後マイワシがさらに増加し、マサバを含めて他は次第に減少・停滞していくであろうと思われます。しかしながら、1970年代前半の魚種交替期と比較すると各魚種・系群の変化の速度は遅く、特に対馬暖流側では、しばらくは明瞭な変化が認められない可能性もあります。実際、2019年には、東シナ海・日本海の主要港におけるマイワシ水揚げ量は2018年の1/10程度にとどまり、代わってカタクチイワシやウルメイワシの水揚げ量が増加しています。太平洋側ではマイワシやマサバにおいて回遊時期のズレや成長の遅れが指摘されており、わが国周辺の海洋環境の変化、特に餌料環境の変化に注目が必要です。また、マサバ太平洋系群の漁獲量が増加〜横ばい傾向を示しているのに対し、ゴマサバ太平洋系群では2010年頃から顕著に減少しており、今後の動向に注意が必要です。さらに、マサバ、ゴマサバについては、東シナ海、日本海、太平洋公海における関係国の漁獲動向にも注意が必要です。特にマサバについては、最近太平洋公海での中国やロシアの漁獲量が増加しており、2017年には約20万トンに達しています。関係国による漁獲実態の把握と北太平洋漁業委員会(NPFC)や二国間条約等の国際枠組みを通じた管理措置への反映に努める必要があります。

4.3スケトウダラ・ホッケ

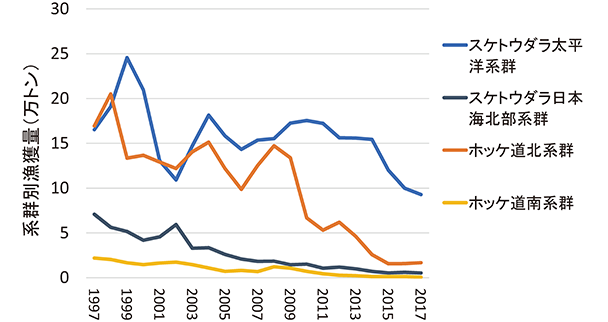

スケトウダラはわが国周辺からオホーツク海、ベーリング海、アラスカ湾にかけて分布する極めて規模の大きな底魚資源です。わが国周辺では、北海道太平洋沿岸〜三陸沿岸に分布する太平洋系群と、北海道の日本海沿岸から沿海州沿岸にかけて分布する日本海北部系群が代表的な系群です。ホッケは、本州北部から北海道周辺に広く分布する底魚類ですが、北海道の日本海沿岸北部〜オホーツク海にかけて分布する道北系群と、北海道の日本海沿岸の南部から津軽海峡にかけて分布する道南系群が代表的な系群です。両種とも、底びき網漁業や刺網漁業の重要な漁獲対象種となっています。

系群別漁獲量の経年変化(平成30年度魚種別系群別資源評価)

図15に、両種のこれらの系群について、わが国漁船による1997年以降の漁獲量を示しました。いずれの系群の漁獲量も減少していますが、特に、スケトウダラ日本海北部系群とホッケ道北系群の減少が顕著です。スケトウダラ太平洋系群の漁獲量も、2004年から2014年までは年間16万トン前後で比較的安定していましたがその後減少し、2017年には10万トンを下回っています。

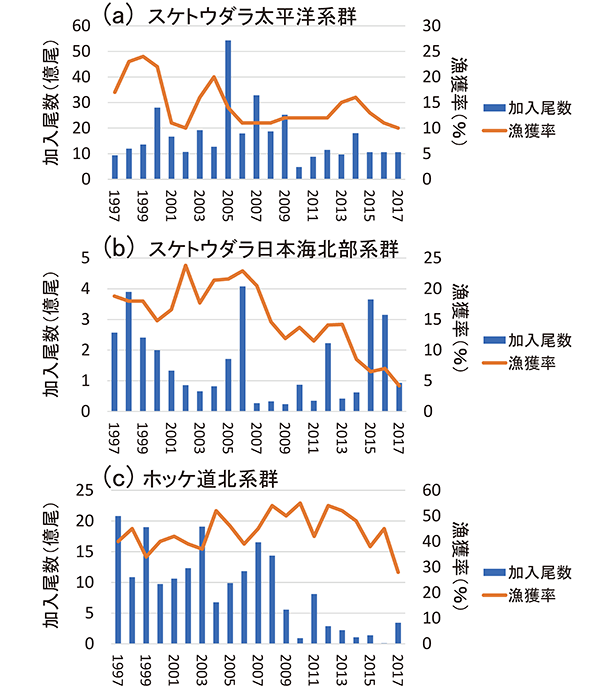

図16の(a)〜(c)に、スケトウダラの2つの系群とホッケ道北系群について、資源評価結果に基づく1997年以降の年々の加入尾数(スケトウダラ太平洋系群とホッケ道北系群では0歳魚の資源尾数、スケトウダラ日本海北部系群では2歳魚の資源尾数)と漁獲率の関係を示しました。スケトウダラ太平洋系群では、2005年をのぞいて近年では大きな加入がなく、特に2010年以降は低水準の加入が続いているなかで一定水準の漁獲率が維持されたことにより、最近の資源と漁獲量の減少を招いたと考えられます。スケトウダラ日本海北部系群では、1980年代には10億尾を上回る加入が続いたものの近年は低水準の加入が続いており、漁獲率も2000年代の中頃以降は減少傾向にあるものの、資源量および漁獲量の回復には至っていないと考えられます。ホッケ道北系群についても、2009年以降の加入水準が大幅に低下する一方、漁獲率は最近まで高い水準が維持されたことにより資源量が減少し、漁獲量も大幅に落ち込んだものと推察されます。

加入尾数と漁獲率の経年変化(平成30年度魚種別系群別資源評価)

スケトウダラおよびホッケは生活史初期に浮遊生活を送る時期があり、その資源変動には漁獲に加えて環境変動も一定の影響を及ぼしていると考えられます。例えば、ホッケ道北系群では、年々の加入尾数と産卵場付近の水温との間に負の相関関係があることが指摘されています。また、比較的寿命が長い資源であるため、一旦資源が低水準に落ち込んでしまうと回復には一定の時間がかかります。そのため、資源管理にあたっては、加入量の動向を踏まえた漁獲量の管理が必要であり、資源を著しく低い水準に落とし込むことがないよう早めに管理措置を講ずることが重要です。

4.4 カツオ・マグロ類

(平成30年度国際漁業資源の現況/北太平洋まぐろ類国際科学小委員会)

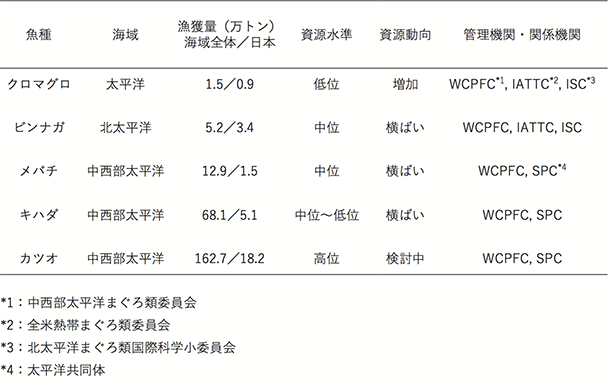

ここでは、わが国周辺でも漁獲される中西部太平洋のカツオ、メバチ、キハダ、北太平洋のビンナガ、太平洋クロマグロについて考えます。これらは、いずれも国際機関(中西部太平洋まぐろ類委員会;WCPFC、全米熱帯まぐろ委員会;IATTC)で資源の評価や管理が行われています。沖縄周辺や日本海西部に産卵場がある太平洋クロマグロを除き、いずれも熱帯〜亜熱帯海域に産卵場があります。各魚種とも、かつてはわが国による漁獲が漁獲量の大半を占めていましたが、カツオ、メバチ、キハダでは、近年は産卵場付近における新興漁業国による漁獲が伸びています。

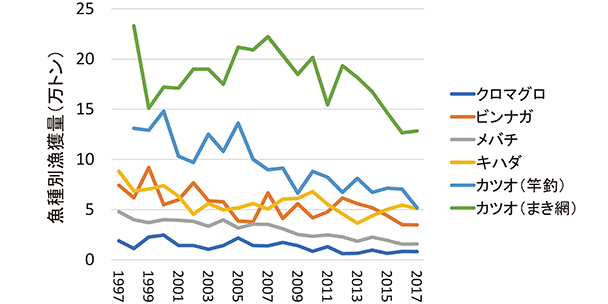

(平成30年度国際漁業資源の現況)

図17に、中西部北西太平洋におけるカツオ、マグロ類のわが国による、1997年以降の漁獲量の経年変化を示しました。カツオについては、竿釣とまき網に分けて示しました。わが国の漁獲量はいずれの魚種でも減少しており、特に竿釣によるカツオの漁獲量の減少が顕著です。一方、2017年時点での国際機関(WCPFC等)における魚種別の資源評価は表1のようになっています。特にカツオでは、資源水準は高位にあると評価されており、わが国周辺の漁況とはギャップがある状況です。わが国周辺海域はカツオの分布の縁辺域にあたり、資源の量的水準や構造に変化があれば最初にその兆候が表れる場所です。竿釣による漁獲量の減少からは、わが国周辺水域への来遊資源水準が低下していることが示唆されます。今後は、こうした資源の分布・回遊等の質的な変化についても評価に取り入れるべく、国際機関等における議論を重ねていく必要があると考えます。

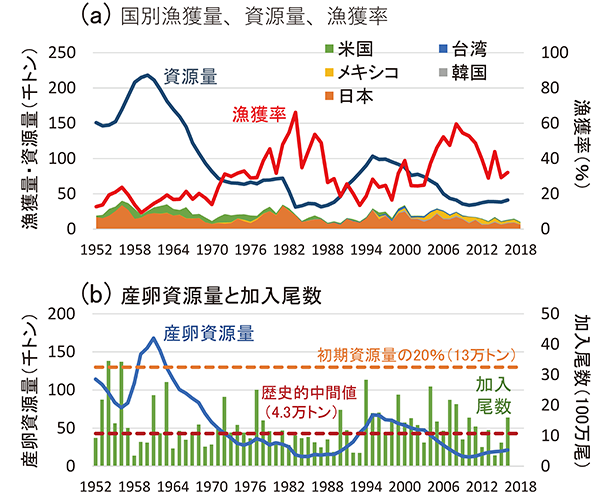

経年変化(a)および産卵資源量と加入尾数の経年変化(b)

(平成30年度国際漁業資源の現況/北太平洋まぐろ類国際科学小委員会)

太平洋クロマグロについては、かつてはわが国が漁獲の主体を占めてきましたが、近年は新興漁業国の漁獲が増加し、しかも小型魚の漁獲が増加したことにより産卵資源量の減少が進みました。このため、WCPFCとIATTCにおいて、2024年までに産卵資源量を歴史的な中間値(4.3万トン)まで回復させることを当面の目標として、体重30kg未満の小型魚の漁獲の半減を含む厳しい管理措置が合意され、2015年からわが国を含む各国で実施されています。図18(a)に太平洋クロマグロの国別漁獲量と資源量、漁獲率の変化を、図18(b)に産卵資源量と加入尾数の変化を示しました。太平洋クロマグロにも長期的な加入量の変動があり、それに合わせて資源量や産卵資源量も変動しています。最近の加入状況は良好であり、高い確率での目標達成が見込まれており、近い将来の漁獲割当量の増加も期待されます。

4.5 サンマ

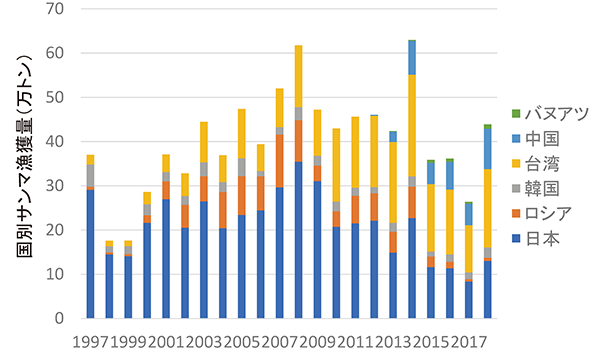

サンマは北太平洋に広く分布しており、特に北西太平洋が主要な分布域であり漁場域となっています。わが国の南方を含む亜熱帯域を産卵場とする動物プランクトン食性の浮魚類で、寿命は2年です。わが国では、戦後に棒受け網が開発されて以来発展を遂げ、数十年周期の豊凶を繰り返しながら年間20〜40万トンが漁獲されてきました。従来はわが国による漁獲が全漁獲量の100%近くを占め、ロシアによる漁獲が僅かに加わる状況でした。しかし、1990年頃から韓国による漁獲が始まり、その後台湾や中国、最近ではバヌアツも漁獲に参加するようになり、2015年の北太平洋漁業委員会(NPFC)の発足にともない、同委員会により国際的に資源の評価と管理が行われるようになりました。

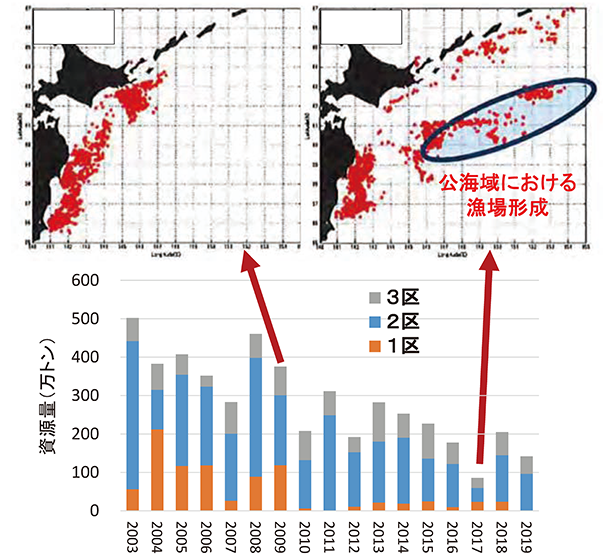

図19に、北西太平洋における1997年から2017年のサンマの国別漁獲量を示しました。全体の漁獲量は、1990年代末に一旦減少した後に増加し、2008年には約62万トンのピークに達しました。しかし、その後は再び減少に転じ、2018年に一旦回復するものの、2019年には2017年を下回る水準に減少し、わが国の漁獲量も4万トンを少し超える程度で、戦後最低を記録しました。わが国以外では台湾の漁獲量が大きく、2014年以降はわが国を上回っています。また、中国も2012年から漁獲を開始し、2014年以降は年間5〜9万トンを生産しています。資源量は、先に図11に示したとおり、2010年からわが国に近い海域の資源量が大幅に減少するとともに全体の資源量も減少しています。これにともない、わが国近海を主漁場とするわが国漁船による漁獲量も減少していますが、台湾および中国は高い漁獲量を維持しており、資源が減少するにもかかわらず高い漁獲圧をかけ続けることになりました。

(H30年度国際水産資源の現況/水産庁資料)

サンマ資源もプランクトン食で寿命が短いことから、気候変動の影響を受けて中長期的に資源変動を繰り返しており、マイワシの豊漁期(PDO指数がプラスの時期)には比較的低い水準にとどまることが知られています。また、これまでは図20に示すように、資源の高水準期には日本沿岸に好漁場が形成されますが、低水準期には漁場が沖合域に形成されるパターンが繰り返されてきました。低水準期の漁場形成パターンは、外国漁船による公海域での操業に好都合であり、資源に対する漁獲圧力の上昇と、資源の減少を加速させる効果を持つと考えられます。2019年7月には、NPFC発足以来のわが国政府や関係者の努力が実り、ようやく北太平洋におけるサンマの漁獲量に上限が設けることが合意され、全体の漁獲枠を55万6250トン、そのうち公海部分を33万トンとすることとなりました。しかし、現在の資源水準が2003年以降で最低水準にあることを考えれば、この漁獲枠は過大であると考えられ、図11に示したようなモニタリングの結果に基づき、適正な水準に近づけていくための関係国の理解と協力が期待されます。

(漁業情報サービスセンター)

4.6 シロザケ

シロザケは、アジア側(主に、日本とロシア)に母川を持つ太平洋サケ・マス類の一種です。わが国においては、北海道と本州北部の河川で古くから人工ふ化放流が行われており、近年の年間放流尾数は、北海道が10億尾、本州が7〜8億尾(東日本大震災により減少した2011、2012年を除く)となっています。3〜4月に放流された後はオホーツク海に移動して成長し、冬季は北西太平洋に移動して越冬し、その後は索餌域であるベーリング海中部と越冬域であるアラスカ湾の間を行き来しつつ、2〜6年後にわが国沿岸に回帰します。

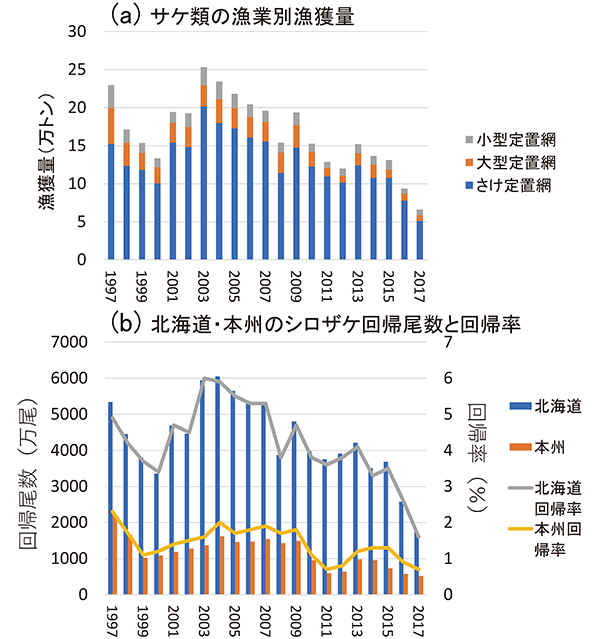

図21(a)に、わが国のシロザケの漁獲量(回帰量)として、漁業・養殖業生産統計年報に基づき1997〜2017年の定置網(大型定置網、さけ定置網、小型定置網)のサケ類(大半はシロザケで、僅かにマスノスケ等を含む)の漁獲量を示しました。また図21(b)に、北海道区水産研究所の資料に基づき、同じ期間の放流尾数と回帰率を、北海道と本州に分けて示しました。ここでの回帰率は、4歳で全てが回帰すると仮定した場合の値です。漁獲量は2003年の25万3000トンをピークに一貫して減少しており、2017年には6万6000トンにまで落ち込んでいます。回帰尾数と回帰率も、特に北海道における低下が著しく、2017年にはピーク時(2004年)の1/3以下にとどまっています。本州においても、2010年頃から減少傾向がうかがわれていたものが2011年の東日本大震災により一層落ち込み、その後やや回復したものの最近では再び減少しています。

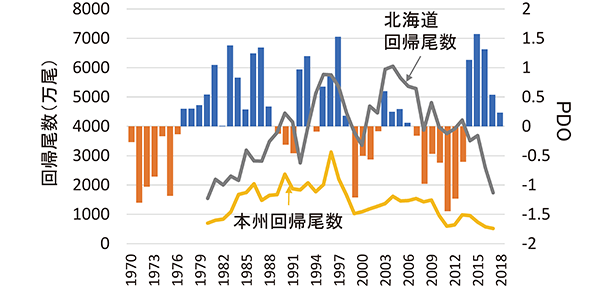

シロザケの分布・回遊範囲は北海道や本州北部の沿岸域からオホーツク海、ベーリング海、アラスカ湾に至る広汎な海域に及ぶことから、様々な時間・空間スケールでの環境変動の影響を受けると考えられます。北太平洋のサケ・マス類(ベニザケ、シロザケ、ギンザケ、マスノスケ、カラフトマス)の漁獲量は、太平洋10年規模振動(PDO)指数が正のときに増加し、負の時に低下する傾向があることが指摘されています。また、近年の地球温暖化に対応し北太平洋北部における夏季のシロザケの適水温域の面積が減少していることも指摘されています。わが国のシロザケの場合も、北海道と本州を合計した回帰尾数とPDO指数の年平均値との関係には概ね同様の傾向がうかがわれます。しかし、2014年以降はPDO指数が正に転じるにもかかわらず回帰尾数は減少を続けており、他の要因も作用していることが示唆されます(図22)。

最近の回帰率の低下の背景として、稚魚の放流後の4〜7月にかけての本州北部〜北海道沿岸やオホーツク海南部における適水温を超えた水温の上昇による稚魚の成長悪化による生残率の低下が懸念されています。また、千島沖における夏季の海面水温と回帰率の間に負の相関関係があることも指摘されており、高水温が成魚の沿岸への回帰を阻害していることも考えられます。現在、オホーツク海をはじめ外国EEZ内の調査は事実上実施が不可能な状況です。このため、海洋動態モデルを用いた過去の海況の再解析値と、回帰魚の耳石を用いた成長解析結果の突合せ等により回帰率の低下の原因を探るとともに、ふ化・放流手法の見直し等、具体的な対策を検討、実施していく必要があると考えます。

4.7 ブリ

ブリは、わが国の定置網漁業やまき網漁業の重要な対象の一つであり、東シナ海の大陸棚の縁辺域から日本海側では能登半島、太平洋側では本州中部あたりまでを産卵場とする暖水性の浮魚類です。従来から東シナ海、日本海西部を中心に、日本海側では本州北部、太平洋側では本州中部までを主な分布域としており、わが国周辺のブリ全体を一つの系群として評価が行われています。

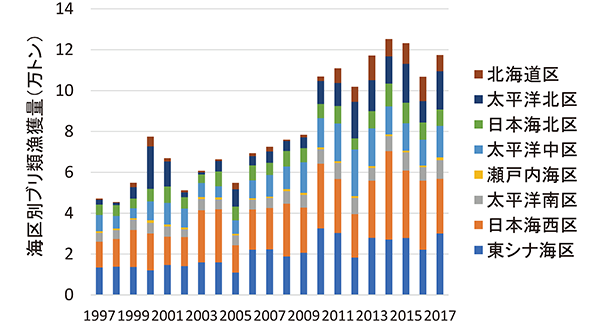

図23に、漁業・養殖業生産統計年報により、1997年以降の海区別のブリ類(大半はブリだが、若干のカンパチ、シマアジを含む)漁獲量の経年変化を示しました。従来は年間5万トン前後の漁獲量でしたが、近年増加を続け10万トンを超えるなかで、2010年頃から太平洋北区(茨城県〜青森県)および北海道区での漁獲量が顕著に伸びており、北海道ではオホーツク海側でも定置網により相当量が漁獲されています。

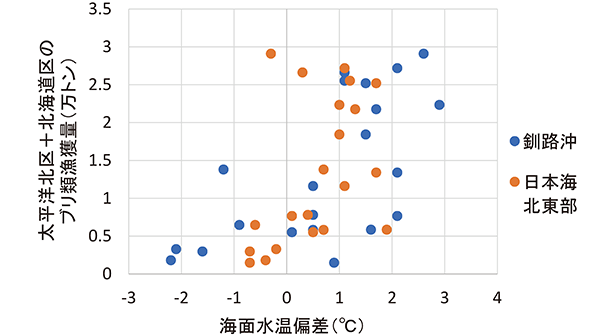

図24には、1997〜2017年を対象に、釧路沖と日本海北東部の夏季(7〜9月)の海面水温偏差と太平洋北区と北海道区の漁獲量の合計値の関係を、それぞれ示しました。海面水温の偏差と漁獲量の間には正の相関関係がうかがわれ、近年のこれらの海域における海面水温の上昇が、常磐〜三陸海域や北海道沿岸域へのブリの分布拡大を後押ししたと考えられます。一方、本来の主たる分布域である東シナ海や日本海西部での漁獲量も拡大しており、近年は、系群全体として良好な再生産関係が維持されてきたと考えられます。しかしながら最近は漁獲量が頭打ちとなり、やや減少する傾向がうかがわれます。ブリについては、これまでは漁獲可能量(TAC)による管理は行われてきませんでした。しかしながら、折角資源が拡大し全国的に漁獲できるようになった資源ですので、今後も持続可能な利用ができるよう、再生産関係や漁獲の動向に注意の上、所要の管理措置の導入についても考えていく必要があると考えます。

4.8 スルメイカ

スルメイカは、産卵時期と分布・回遊の違いから秋季発生系群と冬季発生系群の2つに分けられています。秋季発生系群は、10〜12月に対馬海峡〜山陰海域で産卵し、日本海を北上して初夏〜秋に漁獲され、日本海を南下して産卵場に向かいます。冬季発生系群は、12月から翌年3月に東シナ海の大陸棚の縁辺部で産卵し、主に太平洋側を北上して夏〜秋に三陸〜北海道沿岸で漁獲され、産卵場への南下は日本海を経由します。いずれも寿命は1年です。日本海においては、従来から韓国も漁獲しており、詳細は不明ですが、最近は北朝鮮、中国、ロシアによる漁獲も増加していると見られます。太平洋側では、従来はわが国のみが漁獲していましたが、最近は僅かながら中国、ロシアの漁獲が見られます。

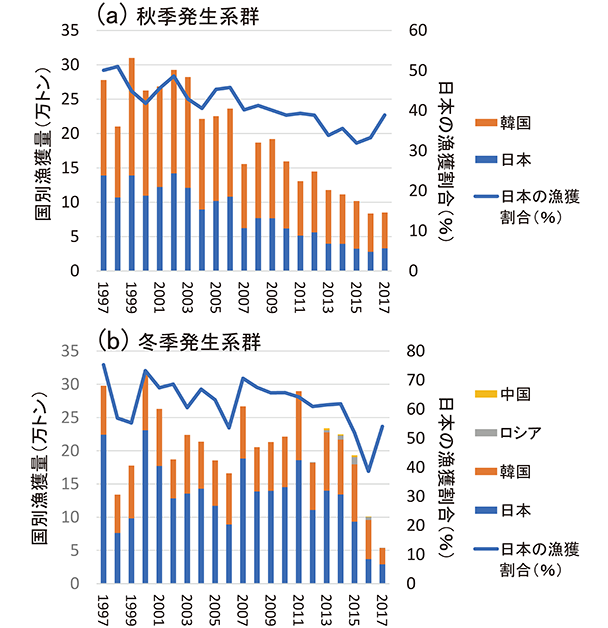

わが国の漁獲割合の経年変化(平成30年度魚種別系群別資源評価)

図25(a)に秋季発生系群の、図25(b)に冬季発生系群の1997年以降の国別漁獲量と日本海におけるわが国の漁獲割合を示しました。秋季発生系群については、日本と韓国の漁獲量の合計値は1999年の31万トンから2017年には8万トンに減少しており、わが国の漁獲割合も50%から35%前後にまで低下しています。寿命が1年であることから年々の漁獲量の減少は資源量自体の減少を示唆しており、詳細は不明ですが、近年の北朝鮮や中国による漁獲の増加は、資源状態の悪化を加速させている懸念があります。冬季発生系群についても、全体の漁獲量は秋季発生系群に比べて年変動が大きいものの、2011年以降は急激に減少し、2017年には5万トン台に落ち込んでいます。また、わが国の漁獲割合も変動しながらも減少傾向を示し、かつての70%前後から最近は40〜50%前後に低下しています。

日本海における両系群を通じたわが国の漁獲割合の低下は、日本海における魚群分布の比重が、わが国EEZから韓国、北朝鮮、ロシアのEEZに移っていることを示唆し、近年の日本海における夏〜秋の海面水温の上昇の影響が考えられます。しかしながら、日本海中央部における海面水温偏差とわが国の漁獲割合との間には、ブリ(図24)で見られたような相関関係は認められませんでした。長期的には日本海の海面水温が顕著に上昇していることは明らかであり、北朝鮮や中国による漁獲が加わったことで資源に対する漁獲の圧力が高まっていることも確かであると考えられます。海洋動態モデルを用いた過去の海況の再解析値、年々の漁況や外国漁船の操業状況、資源評価結果を総合的に解析し、資源変動や漁場形成に及ぼす環境と漁獲の影響を定量的に評価の上で、国内の資源管理に活かす一方、関係国との協議や国際的な世論等を通じて、漁業操業を秩序あるものにしていくことが重要です。