2. 世界と日本における水産物の需給動向

2.1 世界の漁業・養殖業生産の状況

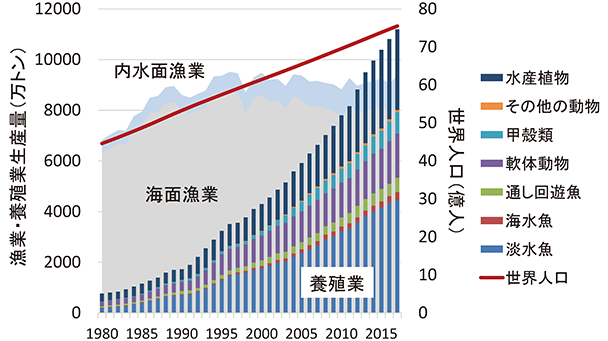

まず、世界の漁業・養殖業生産の状況からお話をはじめましょう。図1は、FAOの統計に基づく1980年以降の世界の漁業・養殖業生産量の経年変化を示したものです。漁業生産は海面と内水面に分け、養殖業生産は、海藻類を含めて主要な分類群別に示しています。

従来、水産物供給の主体を担ってきた海面漁業生産量は、1990年代の中頃までは増加を続け年間8千万トンを超える水準に達しました。その後は横ばいとなり、近年はむしろ減少しています。内水面漁業生産量は、緩やかに増加を続けており、最近では年間1千万トンに達しています。その結果、海面と内水面を合わせた漁業生産量は、1990年代の中頃から年間9千万トン前後で頭打ちの状態にあります。この背景として、従来の伝統的な漁場である温帯水域や亜寒帯水域、湧昇流域において、乱獲や気候変動等によりタラ類、ニシン・イワシ類などの資源が停滞〜減少していることに加え、資源管理の強化により漁獲量が抑えられていることが指摘されています。

これに対し、養殖業生産量は急速な拡大を続けており、魚類をはじめとする水産動物に限っても最近では年間8千万トンに達しています。養殖されている水産動物のうち半分以上を占めているのがコイ科魚類等の淡水魚であり、その大半が中国で生産されています。海産魚類や通し回遊魚(サケ・マス類)、軟体動物(二枚貝類)の生産量も伸びています。また、近年の水産植物生産量の著しい伸びは、従来からのコンブやワカメの生産に加えて、食品や化粧品の安定剤として使われるカラゲナン(粘液多糖類)を抽出するためのキリンサイ(紅藻)や寒天の原料のオゴノリの生産が増加しているためです。

(FAO/国連経済局人口部)

図1には、国連の統計による世界人口の変化についても示しました。世界人口は、わが国やヨーロッパでは停滞している一方、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ等では増加を続けており、国連の推計によれば2019年現在で77億人に達しており、2030年には85億人を超えると予想されています。世界人口の増加にともない水産物の需要も拡大していますが、海面漁業生産量が停滞〜減少しているなかで、養殖業生産量の伸びが需要に対する供給を支えています。これまで順調に拡大を続けている養殖業生産ですが、気候変動にともなう沿岸域の環境変化や陸域における水循環の変化、飼餌料の原料となるイワシ類などの資源変動は、海面、内水面を問わず今後の養殖業生産に大きな影響を及ぼすと考えられ、注目していく必要があります。

2.2 わが国における水産物の需給状況

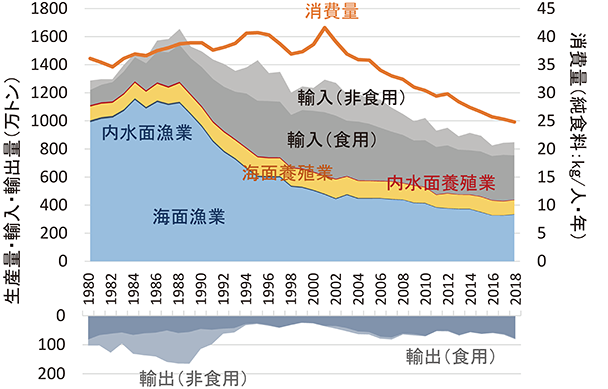

それでは、わが国の水産物の需給状況はどうでしょうか。図2は、漁業・養殖業生産統計年報と食料需給表に基づき、1980年以降の国内の漁業・養殖業生産量と、原魚に換算した輸入量および輸出量、純食料としての一人当たりの年間水産物消費量の経年変化を示したものです。

漁業・養殖業生産量、用途別の輸出入量(原魚換算)、純食料としての1人当たりの

年間水産物消費量の経年変化(漁業・養殖業生産統計年報/食料需給表)

国内生産と輸入を合わせた供給量は1988年の約1600万トンをピークに減少しており、現在は概ね国内生産量が400万トン、輸入量が400万トンの計800万トンです。国内生産のうち、海面漁業生産量は1988年をピークに一貫して減少を続けています。これに対し、海面養殖業生産量は年間100万トン台で安定しており、国内生産における比重が高くなっています。内水面の漁業および養殖業の生産量は、それぞれ年間数万トンの水準にとどまっています。水産物輸入量は2000年前後に食用、非食用合わせて年間600万トンを超える水準に達しましたが、その後は、国際的な水産物需要の高まりや国内消費の減少により減少しています。

純食料としての年間1人当たりの水産物消費量は、2001年の41kgをピークに減少を続けています。消費者の「魚ばなれ」に歯止めがかからない状況にあり、需要の減少が供給の減少をもたらす形になっています。2018年には水産物消費量は25kgであり、魚類を念頭に、その歩留まりを50%と仮定すると、概ね原魚換算で年間600万トンが食用として消費され、残りの200万トンが魚粉等の原料や冷凍保存、輸出に回っている計算になります。わが国の水産物輸出は、1980年代後半には当時のマイワシの豊漁に伴う魚粉輸出の増加により年間160万トン前後に達しました。1990年代の後半には年間20〜30万トンに減少しましたが、最近は年間60万トン前後に回復しています。

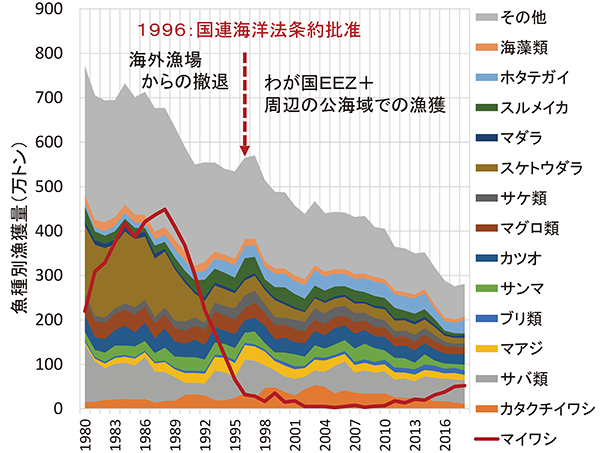

2.3 主要魚種別・漁業種類別の生産動向

ここで、現時点においても、わが国の水産物供給の3/4を担う海面漁業の生産状況を見ておきましょう。図3は、漁業・養殖業生産統計年報に基づく1980年以降の主要魚種別の漁獲量の経年変化を示したものです。特異的に大きな資源変動を示すマイワシを除き、主要魚種の漁獲量の合計値の変化を示しています。1977年に米ソにより200海里漁業専管水域が設定されてから1996年にわが国が国連海洋法条約を批准するまでの期間は、わが国漁業の海外漁場からの撤退が続いた時期であり、その後は概ねわが国EEZと周辺の公海域での漁獲であるとみることができます。漁獲量の合計値は一貫して減少しており、漁獲可能量(TAC)による漁獲量規制が始まった1997年と直近の2018年を比較するとほぼ半減しています。特に、かつてはベーリング海で多量に漁獲されていたスケトウダラの漁獲量が大幅に減少しているほか、スルメイカ、サケ類、サンマ、マアジ、カタクチイワシなどでも、近年は減少傾向にあります。一方、ホタテガイやブリ類の漁獲量は増加しています。また、別に示しているマイワシの漁獲量は、1988年に約450万トンのピークに達した後に急激に減少し、2000年代前半には5万トン程度にまで落ち込みましたが、最近は50万トンを上回る水準にまで回復しています。

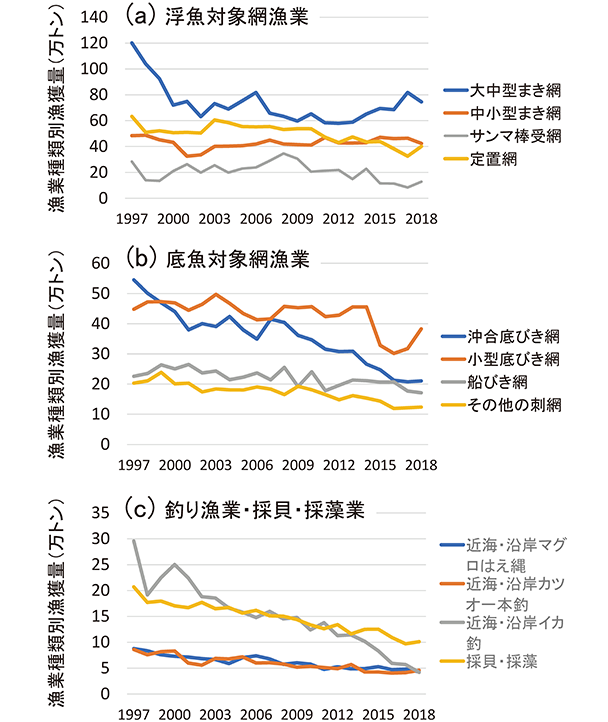

漁業種類別に同じ時期の漁獲量の変化を見てみましょう。主にわが国EEZ内で操業する主要な漁業を、主に浮魚類を対象とする網漁業、主に底魚類を対象とする網漁業、釣り漁業および採貝・採藻業の3つに分けて、漁業・養殖業生産統計年報に基づき1997〜2018年の漁業種別漁獲量を図4(a)〜(c)に示しました。

主に浮魚類を対象とする網漁業では、大中型まき網漁業の漁獲量は、主対象であるマイワシやサバ類の資源変動に応じて変動しています。1990年代末のサバ類およびマイワシ資源の減少により漁獲量が大きく落ち込んだものの、その後は年間60〜80万トンで比較的安定しており、最近はマイワシ資源の回復により漁獲量が増加しつつあります。中小型まき網漁業も、様々な浮魚類を対象とすることから全体の漁獲量は年間40万トン前後でほぼ安定しています。一方、定置網の漁獲量は、近年の北海道や東北におけるシロザケの回帰量の減少を反映して、変動しながらも一貫して減少する傾向にあります。また、サンマ棒受け網の漁獲量も、近年のサンマ資源の減少を反映し、2008年をピークに急速に減少しています(図4(a))。主に底魚類を対象とする網漁業では、沖合底びき網漁業の生産量が、主な漁獲対象であるスケトウダラ資源やホッケ資源の減少により、54万トンから21万トンへと大幅に減少しています。小型底びき網漁業では、漁獲量の7割前後をホタテガイが占めており、2015年以降の減少と回復もホタテガイの漁獲量の変化を反映したものになっています。その他の刺網漁業は、ヒラメ・カレイ類等を対象としていますが、漁獲量はゆるやかに減少しています。一方、船びき網漁業では、カタクチイワシ、シラス、イカナゴ、オキアミ類が主な漁獲対象であり、漁獲量は比較的安定していましたが、近年は全国的なイカナゴ資源の減少を反映して減少傾向が続いています(図4(b))。

釣漁業と採貝・採藻では、いずれの漁業においても漁獲量は一貫して減少しています。特に、近年のスルメイカ資源の減少による近海および沿岸のイカ釣漁業の減少が顕著であり、1997年の29万トンから2018年には4万トンと約1/7にまで落ち込んでいます。マグロはえ縄漁業、カツオ一本釣漁業、採貝・採藻業においても、検討した20年間で約1/2に減少しています(図4(c))。

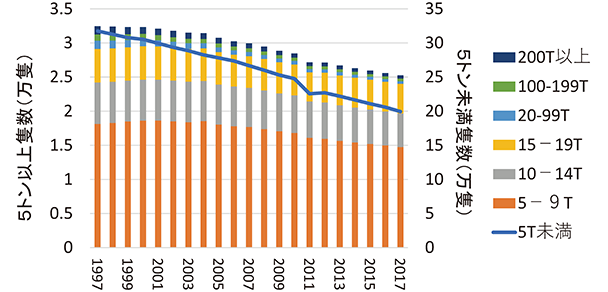

こうした漁獲量の減少の理由の一つとして漁船数の減少が指摘されています。そこで水産庁の漁船統計表に基づき、図5に、1997年から2017年までのトン数階層別の動力漁船の隻数の変化を示しました。5トン未満では、2017年には1997年の6割に減少していますが、沿岸・沖合漁業の主力である5トンから19トンクラスは8割が維持されています。採貝・採藻業のように、主に人手による生産が行われている漁業においては、使用する漁船数の減少が漁獲量の減少につながることが考えられます。しかしながら、後程ご説明するように、わが国周辺の多くの水産資源で資源量自体が減少しています。漁獲量の減少には、漁船数の減少の影響も無視できませんが、やはり水産資源自体の減少にどの様に対応するかを考えることが重要であると思われます。